05/02/2012

La route des mérinides

La route des Mérinides

C'est , par le Sud du couloir de Taza, que passait jadis « la route des mérinides » : la fameuse « Triq Sultan » qui unissait Fès au Maroc Oriental via Sefrou, Rchida et Debdou. Les transhumants Bni Waraïn et Houwara Oulad Rahou sont arrivés au couloir de Taza dans le sillage des Mérinides depuis Figuig où ils nomadisaient jadis

Au déclin des Almohades, leurs successeurs mérinides occupent Taza dés 1216, considérée alors comme « la clé et le verrou du Gharb », souligne l'auteur du Bayân : « Une fois installé à Taza, Abû Yahya, prince mérinide, fit battre les tambours et hisser les bannières. De toutes part, les chefs de tribus accompagnés de délégations vinrent lui présenter leur hommage. Car il avait auparavant occupé le rang d'émir au sein des tribus Banû Marîn, mais sans tambours ni étendards ».Vers 1227, les mérinides étaient devenus les maîtres incontestés de « toutes les tribus et campagnes situées entre le Moulouya et le Bou Regreg ». Cette époque est restée liée à des souvenirs de magnificence et presque de légende. On connaît le vieux dicton : « Après les Banû Marîn et les Baû Wattas, il ne reste personne ! ».

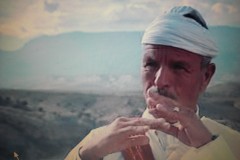

Roman Lazarev

Ibn Khaldoun nous dit qu'à leur avènement, les mérinides ont détruit l'une des principales ressources de la région ; l'oléiculture. Dans cette région, les premières plantations d'olivier remontent aux Almohades, comme le souligne Ibn Ghâzi, au début du 15ème siècle :« Dans les bonnes années, écrivait - il, et avant que les Banû Marîn eussent commencer à ruiner le Maghreb extrême, lors de l'affaiblissement de l'autorité Almohade, la récolte des olives au Ribât de Taza, se vendait environ 25 000 dinars ».

Bataille de Roman Lazarev

C'est non loin de cette vieille citadelle de Rchida qu' Abd el Haq,le premier souverain mérinide, alors âgé de 73 ans, trouva la mort avec son fils, Abû Al Âlaa Idris, lors de la bataille contre les arabes Ryah, chargés par les Almohades de surveiller le couloir de Taza. Sid Yaâgoub, le saint patron de Rchida, serait selon une légende dorée, un Idrisside qui priait dans les grottes de la Gada de Debdou, qui domine en falaise, la plaine de Tafrata. Moulay Ali Chérif le fondateur de la dynastie Alaouite est également passé par là. On dit même qu'à l'aube du 20ème siècle, le Rogui Bouhmara est arrivé un jour avec sa harka dans la plaine de Tafrata et aurait pris aux gens leur bétail. C'est là aussi qu'en 1914 les premiers bataillons français en provenance d'Algérie avaient établi leur avant poste ; le camp de Mahiridja.

« Depuis la nuit des temps , le pastoralisme est le trait distinctif des Hawwâra Oulad Rahou et de leurs ancêtres, nous explique Abdellah Bachiri. L'hiver, ils transhument dans la plaine de Tafrata et en période estivale , aux plateau de la Dahra, aux pacages steppiques de la Fhama, Et quand à nouveau l'herbe repousse drue, ils reviennent à la plaine de Tafrata. » Ce n'est que quand le pâturage fait défaut aux Hawwâra , qu'ils vont transhumer sur ces hauts plateaux de la Gada de Debdou. La tonte d'ovins a lieu chez eux vers la fin du printemps et au solstice d'été. On prépare alors le pain du berger dénommé « Magloub », nom qu'on donne par extension à cette berceuse qui accompagne la tonte d'ovins :

Ô berger ! Ramène la brebis à l'allure de gazelle !

La brebis au museau roux et au beau présageCelui à qui, elle manque, meurt de faim

Et passe une nuit blanche à réfléchir !

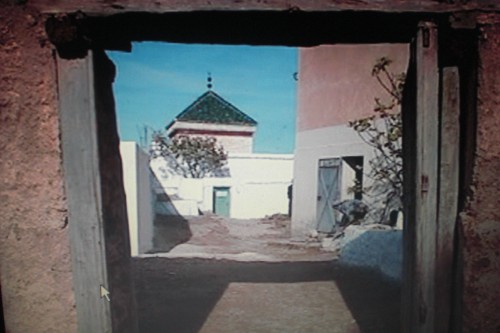

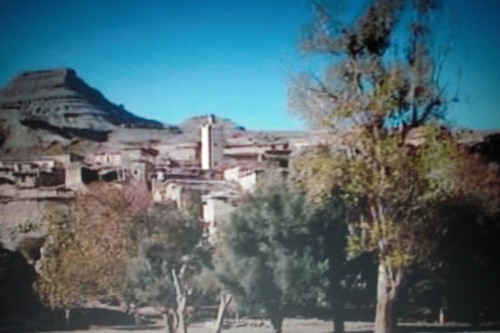

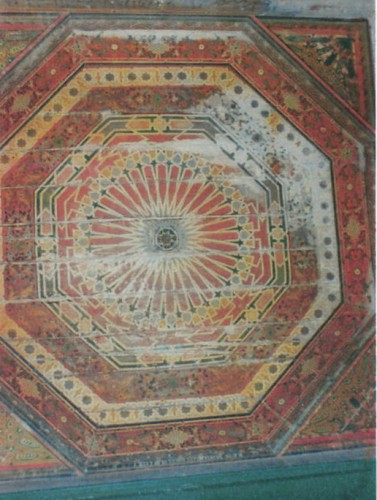

C'est au cours de ce tournage que nous avons visité Rchida, vieille citadelle qui surplombant la plaine de Tafrata au sud du couloir de Taza . Sa vieille mosquée remonte à Al Rachid, l'un des souverains mérinides : d'où ce toponyme de « Rchida », par référence au fondateur mérinide de la citadelle.

Rchida

L'imam de la grande mosquée de la Zaouia de Rchida, nous disait que c'est là qu'étudiaient les quarante tolba de tous les horizons ; ils y affluaient de partout : des Branès, de Guercif, de Melloulou :«les chorfa , ajoutait -il, veillaient à leur nourriture, et leurs oraisons portaient jusqu'au fond de la valée. Cette vieille mosquée fut édifiée du temps des mérinides. EIle fut restaurée par Sidi Ahmed Ben El Mamoune du temps du Sultan Hassan 1er qui y effectua la prière du vendredi en compagnie des chorfa.»

L'homme vit soit au sommet des montagnes pour la transhumance d'été, soit le long des berges des rivières pour les labours et la transhumance d'hiver. De ce fait il possède deux logis : une bergerie de montagne et une bâtisse le long de la rivière.

« Dans ces parages, nous dit Aziz Bennaçerles chorfa de Sidi Belqacem sont connus depuis toujours pour leur pouvoir et leur bienfait. Leur baraka est grande : elle rayonne de jour comme de nuit. Leur réputation est ancienne, et quiconque se rend chez eux est assuré du gîte et du couvert. Là bas, il y a une grande baraka. Le pays parait parcimonieux, pourtant il est en mesure de nourrir mille et une bouche grâce à la baraka. » La cuvette de Berkine constitue l'assise territoriale des Bni H'sen, fraction des Bni Jellidassen, littéralement "les fils du Roi", la principale tribu de la confédération Bni Waraïn au sud du couloir de Taza. Ils se distinguent par l'habillement de cérémonie en fine laine des moutons de la transhumance en hauts alpages

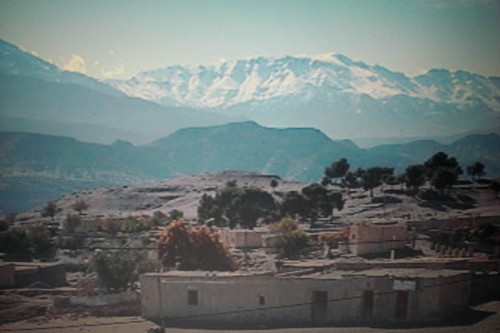

BERKINE

Une crête lumineuse, voici reluire au loin Berkine, comme une pincée de sel sur la montagne ! Elle surplombe cette vaste cuvette du Moyen Atlas Oriental. Des lignes de montagnes plus basses compartimentent la cuvette, y rendant la circulation mal aisée. La roideur des pentes, en favorisant un ruissellement intense, s'oppose à la fixation du moindre humus, comme on le remarque bien à l'absence de manteau végétal, dans ce paysage tourmenté aux allures lunaires.

Pour venir à bout de la résistance des Bni Jellidassen, les Français décident d'occuper Berkine, où ils établiront leur caserne en 1926. Mais Si Mohand, le chef de la zaouïa de Sidi Belqacem, leur farouche adversaire, aboutit avec les Marmoucha à la formation d'une Harka de 800 fusils sur l'oued Zobzit. Dans cet étroit compartiment de la « tache de Taza », il était l'âme obstinée de la résistance à la pénétration coloniale.

Leur agriculture paraît maigre mais elle contient de la baraka. Elle leur permet l’autosubsistance. Ils ont un bel élevage, et même si la forêt est insuffisante, elle a un rôle important à jouer. Ce sont les Bni H’ssan qui animent le marché aux grains de Berkine. Ils animaient depuis toujours et en tous lieux, festivités, fêtes de mariages et autres cérémonies. Ce douar des Bni H’ssan, fait partie de la fraction Ahl R’baâ, de la commune de Berkine. Ils font partie de la tribu Bni Jellidassen, la plus imprtante de la confédération Bni Waraïn

Nous avons remonté l'oued Aït Bou Aziz en contrebas de Berkine et de Bou-Iblân, d'Est en Ouest jusqu'à la Zaouia de Sidi Belqacem qui a joué un rôle important de fédérateur des transhumants Marmoucha et Bni Waraïn dans la lutte contre la pénétration coloniale.

Le thalweg limoneux des oueds est souligné par un étroit ruban végétal où se retrouvent le jujubier buissonnant ou même arborescent, associé à des pieds d'alfa, des bouquets d'armoise blanche et quelques massifs de lauriers rose.

Les premières neiges tombent sur les montagnes, le pigeon annonciateur de l'hiver est de retour, le moment est venu de songer aux travaux agricoles, de rechercher son associé et de transporter le fumier sur les terres. Ils redonnent vertu à la semence en y incorporant les cendres de l'Achoura, ou en y jetant les grains de la première ou de la dernière gerbe de la récolte précédente. Ces grains passent pour être imprégnés de la baraka et incarnent les forces vives de la végétation.C'est à ce moment précis, en automne de l'année 2006, que nous avons entrepris un des tournages de la série « la musique dans la vie » : c'était dans la « tache de Taza », sur « la route des mérinides » à un moment où les fellahs fumaient la terre. C'est un dimanche, premier jour de la semaine, où les Berbères choisissent pour tracerleur premier sillon.

Bien que fixé au 17 octobre de l'année julienne, les labours d'automne ne peuvent être pratiquement entrepris qu'aussitôt après la chute des premières averses. Mais la saison des pluies commence parfois si tard que le fellah doit reporter l'inauguration de ses travaux à une date beaucoup plus reculée, en fin décembre, parfois même au commencement de janvier.

Une des caractéristiques des Bni Waraïn est d'avoir une maison, un terrain de culture et de parcours, en plaine et en montagne. Les zones d'habitat privilégiées sont les vallées des oueds où sont cantonnées la plupart des sources dont chacune est un centre permanent de chritallisation humaine.

De sol cultivable la nature est extrêmement avare ; il faut arrêter la fuite des terres arables entraînée par le ruissellement en élevant des murettes en galets. On obtient ainsi ces terrasses de forme géométriques, en damiers irréguliers dont chacune est la propriété précieuse d'un chef de foyer.

Ainsi, une fois les labours et les semailles effectués en montagne au début de l'automne, on descend procéder aux labours de plaine en décembre et janvier.

On séjourne en Taïzîrt sous la tente, jusqu'en mai, époque de la moisson précoce(Bekri), puis celle-ci achevée, on reprend le chemin de la montagne, où une seconde moisson, plus tardive(Mazozi), attend d'être coupée à son tour.

Tout le long des cours d'eau, nombreux sont les moulins à eau : on en dénombre quelques 83, rien qu'à Berkine. Le grain est versé dans une trémie, sorte d'auge carrée en palmier nain,large par le haut, étroit par le bas, et maintenu au plafond par des cordes.

Au dessus de la trémie est fixé un conduit en bois « lqandîl », par lequel le grain se déverse dans l'oeillard « Tît » d'où il descent pour être broyé par les deux meules.

L'usage est de laisser quelques grains dans l'œil du moulin : ce « souper du moulin » est considéré comme étant chargé de baraka.

L'eau amenée par un conduit tombe d'une hauteur de deux mètres sur une roue de 40 centimètres. L'appareil est mobile sur un arbre.

En ce début de la transhumance d'hiver,chacun apporte son grain à moudre en prévision des grands déplacements. Le meunier prélève un dixième sur chaque mouture.

A l'époque où les troupes françaises font leur première apparition au Maroc Oriental, l'autorité est détenue chez les Aït Jellidassen, par la famille des chorfa Aït Sidi Belqacem. C'est dans cette Zaouïa, que les gens de tribus se rassemblèrent d'abord pour faire face à la pénétration française. Mais mitraillés par l'aviation et bombardés par les canons, ils finissent par se dissocier.

Aisi s'ouvre « le pays rond , des Aït Jellidassen, où suivant, la parole même de Si Mohand Belqacem ; ne devait de son vivant réussir à pénétrer le guerrier français .. .

En nous accueillant en haut de la colline où se trouve le sanctuaire, sur la rive droite de la rivière, le moqadem Abdellah Ben Ahmed, nous explique en ces termes en quoi consiste la gestion de la zaouïa de Sidi Belqacem Azeroual :

« À tour de rôle, la clé de la zaouia est confiée à un moqadam durant cinq, six , voir dix ans. Grâce aux offrandes qu'il reçoit, il nourrit les étudiants en théologie venus de tous les horizons, ainsi que les pèlerins de passage. De la mi août à la mi septembre, quatre fêtes patronales ont lieu à Sidi Belqacem : le moussem des Bni Aziz, celui des Bni Bou N'çor, celui de Sidi Belqacem, et enfin celui des Bni Mansour. Ce sont les quatre principaux moussem. Les pèlerins viennent de toutes les fractions : d'Immouzzar des Marmoucha, d'Ahermoummou,de Tahla, des Maghraoua. Ils viennent aussi de la région de Taza, d'Oujda et de Taourirt : le moqadam les reçoit les nourrit gracieusement."

A l'issue de cet entretien, les membres présents de la zaouia déclamèrent solennellement d'une voix grave, sereine et paisible, la sourate de la lumière :« Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre pareil à un astre étincelant qui s'allume grâce à un arbre béni : un olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident et dont l'huile brillerait sans qu'un feu la touche, ou peu s'en faut.Lumière sur lumière. Dieu dirige vers la lumière qui il veut. Il propose aux hommes des paraboles. Dieu connaît parfaitement toute chose. »

Abdelkader Mana

[1] Ibn Khaldoun :« histoire des Berbères », tome quatrième, p.25 et suivantes.

06:28 Écrit par elhajthami dans Histoire, Le couloir de Taza | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : le couloir de taza |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

31/01/2012

Le site prédestiné de Mogador

Vues insolites d'Essaouira depuis la petite île

Sur les côtes marocaines, la deuxième colonie fondée par Hannon est identifiée par le linguiste Georges Marcy à Mogador. Dans les années trente - donc bien avant les fouilles sur le tertre phénicien de l’île par André Jodin dans les années 1950 – il consacre au célèbre périple accompli par l’amiral Carthaginois Hannon sur les côtes occidentales de la Libye, vers le début du Vème siècle avant l’ère chretienne, une « Note linguistique autour du périple d’Hannon » parue dans la revue Hespéris (tome XX,1935). L’auteur aborde sous l’ongle berbère l’étude de la toponymie du « périple » du fait de la collaboration importante des éléments berbères dans la réalisation du voyage accompli sur les côtes du Maroc et de la Mauritanie. Le manuscrit grec – datant de 300 à 350 avant J.C. - commence ainsi : « Il a paru bon aux Carthaginois qu’Hannon naviguât en dehors des colonnes d’Herculès et fondât des villes de Libye – phéniciens. Il naviguât donc, emmenant 60 vaisseaux à 50 rames, une multitude d’hommes et de femmes, au nombre d’environ 30 000, des vivres et autres objets nécessaires. » La deuxième colonie fondée par Hannon dénommée dans le manuscrit grec Karikon Teihos ,c'est-à-dire le « Mur Carien » se trouvait à une journée de navigation de la lagune visitée par Hannon, identifiée avec l’ancienne zone d’épandage aux hautes eaux du bas Tensift. La concordance des chiffres oblige à situer Karikon Teihos sur l’emplacement de Mogador actuel : « Après avoir dépasser cette lagune et naviguer pendant une journée, nous fondâmes sur la mer des colonnes appelées « Mur Carien ».

« Karikon » signifie « carien », c'est-à-dire « grand », « noble », « de haute naissance » : amqqûr(grand en berbère) : de ce terme le traducteur grec du périple a fait karikon « carien ». C'est-à-dire le « très grand Mur », « la grande muraille », plus exactement la grande forteresse. Dans le Sous, « Agadir » désigne « le château - magasin », l’enceinte fortifiée dans laquelle, on entrepose les récoltes du hameau. Un terme symétrique employé au Maroc central est tamidult , également « grenier, magasin, forteresse ». Le verbe egdel est encore vivant en Ahaggar où il réunit les acceptions connexes de « garder, protéger, réserver » : Amgdoul(gardien), tamgdoult (gardienne). On rencontre assez souvent ces formes : Amgdoul, tamgdoult usitées dans la toponymie du Moyen Atlas, et y remplaçant les appellations concurrentes d’Agadir ou tagadirt. Il convient selon toute probabilité, de rattacher à une étymologie identique le nom ancien de Mogador, qui, dans les géographes arabes est Amgdoul, soit « la grande enceinte », le diminutif étant tamgdoult.

Sidi Mogdoul, le saint actuel de Mogador – auquel est emprunté le nom européen de la ville – tire probablement lui-même son nom de celui du site où s’élève aujourd’hui son tombeau, sa koubba. Du temps d’Hannon , cette province du Maroc atlantique était déjà au témoignage du périple de Scylax « une région très célèbre et très sacrée », propice à l’éclosion des saints. Les nombreux sanctuaires maraboutiques qui parsèment son sol ne représentent pas tous un caractère des plus orthodoxes au regard de l’Islam. On peut se demander si Sidi Mogdoul ne devait point son existence à une transposition hagiolâtrique , ce mot ayant notamment en berbère , le sens de « protecteur », patron des marins de Mogador.

Le nom arabe de Swira (ou la petite forteresse) – qui date seulement de la fondation de la ville par Sidi Mohamed Ben Abdellah, en 1764, reproduit après deux millénaires écoulés, le thème central de la dénomination primitive – est la meilleurs démonstration linguistique qui soit de la permanence séculaire du rôle historique rempli par certains site prédestinés. Il faut probablement identifier avec les îlots qui se trouvent au large de Mogador , les îles de Mauritanie, mentionnées par Pline, où Juba II établit , vis-à-vis des Autololes, des teintureries de pourpre de Getulie. Sans doute Juba II ne fut-il, en l’espèce, que reprendre à son compte une industrie Carthaginoise antérieurement installée sur le même emplacement.

Fondation de Mogador

H.De Castries : Le Danemark et le Maroc. HESPERIS .Année 1926, 4ème Trimestre , Librairie Larose, Paris.

Les historiens arabes du Maroc ont donné différentes explications sur la fondation de la ville de Mogador par Mohammed Ben Abdellah. Suivant les uns, le Sultan passionné pour sa marine de course, et n’ayant sur la côte atlantique que des ports de barre comme Salé et Larache, ports où les corsaires ne pouvaient prendre la mer pendant plusieurs mois, conçut le projet de fonder un port entre Safi et Agadir, où cet inconvénient n’existerait pas. Suivant les autres, Mohamed Ben Abdellah aurait surtout cherché , par la fondation d’un port sur la côte des Haha, à ruiner le commerce d’Agadir. Cette ville était, en effet , le port du Sous, et cette province, souvent en révolte contre le pouvoir des sultans, était ravitaillée par des vaisseaux chrétiens. A ces deux motifs qui semblent également vraisemblables, nous en ajouterons un autre pour le moins aussi important : Mohamed Ben Abdellah se proposait d’amener par la fondation de ce port une révolution dans les habitudes commerciales des nations européennes et d’en tirer pour son trésor un bénéfice considérable ; les trafiquants chrétiens , et les Danois spécialement, allaient bientôt le constater.

Sur la détermination du point de la côte où s’élèverait la future ville, j’ai recueilli en 1925 le récit suivant qui n’a aucune valeur que celle d’une légende. Mohammed Ben Abdellah à la tête d’une mahalla , parcourait la côte au sud de Safi ; il avait campé près de l’embouchure de l’oued Tensift, et cet emplacement paraissait avoir fixé son choix, mais il y renonça, à la suite d’un mauvais présage que je n’ai pu faire préciser. Le lendemain, on se transporta près de Chicht et l’ordre avait été donné de tracer les fondations, quand un cavalier, dont le cheval désentravé galopait à travers le camp, s’écria : « Mon cheval va faire un malheur ! ». L’exclamation fut interprétée défavorablement et l’on donna contre ordre pour les travaux. De Chicht, toujours longeant la côte autant que le permettaient les dunes, on gagna Sidi Mogdoul. Comme les tentes se dressaient, un mekhazni, qui était à la recherche de sa musette, l’ayant retrouvée, proféra ces simples mots : « Voici la prospérité, l’abondance. » ; elle pouvait donc être regardée comme un augure favorable. Dans ce récit fabriqué après coup, il ne faut voir que les hésitations du Sultan sur plusieurs point de la côte avant d’adopter la position de Sidi Mogdoul.

Le nom de Mogador,le seul qu’on retenu les européens, est une déformation de Megdoul, nom d’un marabout de la tribut des Ouled Bou - Sbaâ , dont le sanctuaire se voit près de la plage à l’extrémité des dunes. Mais le nom indigène de la nouvelle ville , celui que lui donna Mohamed Ben Abdellah , est le diminutif Souïra avec le sens de « petit rempart », la forme berbère souvent employée est Tassort. Sitôt entrepris, les travaux furent conduits très activement, les sultans n’aiment pas à attendre la réalisation de leurs conceptions. On s’empressa de signer des trêves avec les puissance Européennes, afin d’avoir tout repos à leur endroit et de pouvoir en même temps, obtenir d’elles des matériaux , des ouvriers, des ingénieurs. Parmi ceux-ci, la tradition a conservé le nom d’un français natif d’Avignon , appelé Cornut. Il aurait dressé le plan de la ville et du port. Cornut était passé au service de l’Angleterre et avait pris part au siège de Port Mahon ; il résidait à Gibraltar , d’où il serait venu conduire les travaux. Les quelques détails que l’on connaisse sur Cornut sont dus à Chénier , Höst et à Bidé de Maurville . Sans le témoignage de ces auteurs , ce personnage (de Cornut) nous serait inconnu, car c’est vainement que nous avons recherché sa trace dans les documents d’archives, de provenance diverses, que nous avions consulté.

Bien avant que Mogador fut sortie de terre, le Sultan Mohamed Ben Abdellah , sans se soucier du droit d’exterritorialité , donna directement à tous les consuls de Safi, de Salé et d’Agadir l’ordre d’avoir à y transférer leur résidence et à y construire leur nouvelle demeure. Pour encourager les marchands chrétiens à en faire autant, il publia un dahir accordant l’exemption des droits de sortie sur les huiles à ceux qui y établiraient leurs magasins. Bientôt dans la dune de Sidi Mogdoul , caïds, consuls, facteurs, marchands, courtisans, tout le monde fut occupé à bâtir . Moulay Idris , le cousin et le favori du Sultan, restait sur place pour accélérer les travaux et indiquer à chacun son lot à bâtir. Mohamed Ben Abdellah venait lui-même se rendre compte de leur avancement et se faire offrir des présents par les malheureux consuls campés dans la dune. « Le roi du Maroc, écrivait Chénier , prend à cette ville l’intérêt que l’auteur prend à son ouvrage. »

Pendant que la plus grande animation régnait dans la ville de Mogador en construction, les port, de Salé, de Safi et d’Agadir étaient de plus en plus déserts. Les corsaires avaient ordre, soit qu’ils revinssent de leur croisières, soit qu’ils fissent relâche, soit qu’ils vinssent désarmer, de venir exclusivement à Mogador. Les navires de commerce avaient également abandonné Salé ; il était formellement interdit de donner même une goutte d’eau à ceux qui se présenteraient et l’on devait les dirigeait sur Mgador ou sur Larache.Mohamed Ben Abdellah avait, en effet, l’intention d’agrandir cette dernière ville et d’y construire des entrepôts pour le commerce ; elle devait être le port des provinces du Nord, comme Mogador allait le devenir pour les provinces du Sud. Aucun consul n’aurait dorénavant sa résidence ailleurs que dans l’une ou l’autre de ces deux villes.

- Höst fut facteur de l’Afrikanske à Safi puis à Salé, avant de devenir consul du Danemark au Maroc. Il est l’auteur de : Efterretninger om Maroks og Fez, sameled der landee fra 1760 sil 1768, Copenhague, 1779,in-4.

- Officier de marine , fait prisonnier à la malheureuse affaire de Larache en 1765. Le Sultan avait chargé Concler ,le consul des Pays Bas, de lui construire une maison à deux étages sur le plan de celle d’Amsterdam, mais avec un patio ; il avait indiqué le nombre de pièces, leurs dimensions,etc.., le toit devait être en plomb, les cheminées en marbre, les vitres en cristal, et non en verre ordinaire.Il était bien entendu que les bois et les fers ouvrés devaient venir des Pays-Bas.Le consul se rembourserait avec des franchises de sortie sur les blés. Rijksarchief, Stat.-Gen., 7.121 ;Llias Barbarije, 1767-1770, Lettre de Sumbel à Concler , 28 août 1767.

Reportage photographique d'Abdelmajid Mana

01:58 Écrit par elhajthami dans Reportage photographique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

28/01/2012

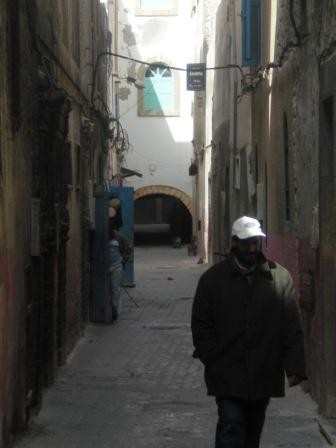

Rue des ruines

Ce mercredi 29 juin 2011, je flâne à Essaouira n, "rue des ruines"'(derb el-kharba): ça sentait de la cire d'abeilles, c'est là qu'habitait l'herboriste Iskijji et c'est par là que passait discrèterment mon père pour rejoindre son atelier de marqueterie à la scala.Omar Mounir, qui a beaucoup écrit sur Essaouira dont il est orriginaire a intitulé l'un de ses livres "Rue des ruines"...

Pour accéder à cette ruelle , qu'on appelait également "rue des célibataires"(derb laâzara), il fallait baisser la tête pour passer par une portique: adossée à la mer; balayée le vent,les embrums menacent constemment ses fondations...

Un passage secret qui longe les remparts

Plus loin on aboutissait à la minoterie Sandillon et à la porte de la mer (Bab labhar)

Dans cette ruelle on remarque plein de maisonets (douiriya) où vivaient les célibataires

Un hotel s'élève maintenant en lieu et place de l'ancienne minoterie

Plus loin encore on aboutit à "Bab Lajhad"(la porte du Jihad)

Le long des remparts, maâlem Guiroug a transformé l'une des échopes en un lieu de souvenirs à commencer par le groupe mythique de Nass el Ghiwane dont faisait partie maâlem Paka, le fils du pays(deuxième à gauche)

Le groupe folk de Nass el Ghiwan avait intégré le gros tambourin (herraz) des Haddawa, mendiants célestes et gens du hal (transe)

Maâlem Guiroug du temps du mouvement hippie à Essaouira: comme Paka il est maâlem Gnaoui "blanc". Alors que Paka est passé des Gnaoua au groupe folk de Nass el Ghiwan; Guiroug est passé des Gnaoua au groupe folk de Tagadda...

Guiroug en "hyppie" et en musicien folk

Guiroug en mode "love and peace"

Décédé dans la force de l'âge ce jeune Gnaoui d'Essaouira (de la famille des Guinéa) aurait pu devenir un virtuose incomparable à en croire maâlem Guiroug..

Originaire des Regraga, maâlem Guiroug, le Gnaoui blanc

Maâlem Mahmoud Guinéa, l'héritier de la religion des esclaves

Abderrahman Qirrouj, dit Paka, le marqueteur d'Essaouira et le maâlem GNAOUI, qui a organisé la première lila en dehors de la zaouia pour le living theater du temps du mouvement hyppie et qui a introduit le guenbri chez le groupe folk de Nass el Ghiwan...

PAKA, un hyppi - folk, sous la djellabah mystique

Feu Mahmoud Akherraz, le sacrificateur des Gnaoua, habillé aux couleurs des génies de l'abattoire...

Feu maâlem Bosso au guenbri, à ses côtés maâlem Guiroug, crotales bleus, lors d'une lila organisée dans la campagne des Chiadma...

Feu Belghiti(dit "Moulay Serfaq"), le grand maâlem Gnaoui blanc qui était toute sa vie au service de Khaddouj bent Yahya, la grande talaâ(voyante médiumnique des gnaoua) d'origine berbère...

Feu maâlem Boubker, le père de Mahmoud Guinéa

Feu maâlem Bosso: "C'est moi qui t'avais emmené dans la lila qu'il organisa chez lui à Casablanca".Se souvient aujourd'hui maâlem Guiroug. C'était mon premier reportage sur les Gnaoua pour Maroc Soir. C'était en 1986....

Les deux Gnaoua "blanc" d'Essaouira: maâlem Guiroug en campagnie de feu maâlem Belghiti...

Essaouira, mercredi 29 juin 2011

Abdelkader Mana

04:24 Écrit par elhajthami dans Arts, Reportage photographique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : photographie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook