18/07/2013

L’aurore me fait signe

Essaouira,son histoire et sa culture

Abdelkader Mana

Remerciements

A mon frère Abdelmajid Mana pour ses reportages photographiques. A David Bouhaddana et Jean François Clément.pour m'avoir permi d'utiliser leurs collections de photos anciennes. Au artistes peintres Hucein Miloudi, Hamza Fakir et Roman Lazarev . Mes vifs remerciements vont également à JP Peroncel - Hugoz, qui a relu ce tapuscrit et m'a donné divers conseils utiles.

PRELUDE

La ville frémit comme un être vivant sous les fracas des houles. La prière des minarets se répand dans la lumière froide du crépuscule, en échos à la prière cosmique du firmament. Le chien noir qui aboit en bas de la citadelle, effraie les oiseaux de nuit et les fenêtres closes. Une étoile polaire scintille au dessus du rayon vert. Des ombres, tous les soirs, viennent sur les remparts contempler les îles. Frêle humanité qui semble surgir des temps antiques, accentuant l’aspect fontomatique de la ville.

Avec le jour qui point, les gnaoua disent pour annoncer la fin de leur rituel nocturne de la lila : « Ban Dou » (la lumière est apparue).Et au moment de terminer ce livre,je me suis souvenu de cette nuit où une chikhate chantait :

Ton œil, mon œil

Enlace-la pour qu’elle t’enlace

L’aurore me fait signe

Le bien-aimé craint la séparation.

J’ai eu alors,le déclic de changer le titre initial de « Sociétés sans horloge », qui me semblait trop ethnologique, inutilement académique et quelque peu ambiguë, en choisissant finalement l’aurore me fait signe, qui correspond mieux à ma démarche ethno-poétique, qui s’apparente davantage à une « quête » qu’à une enquête. J’écrivais ainsi dans mon journal de route, du vendredi 22 mars 1984 : Il fait encore sombre. Les baluchons et les peaux brûlées trahissent l’origine paysanne des voyageurs : « Vas-y pour changer d’air ; la forêt est le poumon de la ville ; elle réactivera en toi la joie de vivre et d’écrire ». Me dit mon père.La route file droit devant nous ; vers l’Afrique ancienne, vers le Maroc de l’aube. Je cherche des idées neuves qui surgissent de ma pensée comme l’herbe fraîche au milieu de la rosée. Je me surprends à la recherche d’une langue inexistante pour échapper au « français ».

Vois le ciel au-dessus de la terre, source de lumière

Les habitants de la terre ne peuvent l’atteindre

Guerre des hommes, ô toi qui dort,

Vois le mouvement des astres

Ils ont éclairé de leur lumière éclatante, les ignorants.

Dérive enfin, vers ces couleurs que prend l’âme, à l’approche des énergies telluriques de la montagne, vers cette galaxie, où chaque peintre est un univers... Il est pourtant loin le temps où les femmes venaient se débarrasser du mauvais sort, recueillir au nouvel an, les sept vagues de l’aube.... Peut-être, en effectuant moi-même « le pèlerinage du pauvre » chez les Regraga, je ne faisais qu’emprunter la voie de mes propres ancêtres ?

Je signais à Casablanca cet avant propos en le datant de la nuit du destin 27 Ramadan 1429 correspondant au dimanche 28 septembre 2008, jusqu’à ce dimnche veille du 1erRamadan 1432 correspondant au lundi 1eraoût 2011 où m’a fille Sarah me posa cette question :

- Comment tu appelle ton livre papa ?

J’ai répondu :

- " Rivages de pourpre » avant de me rétracter : non plutôt « Nostalgie de Mogador "(une manière d'évoquer "la nostalgie des origines")…

- Ce n’est pas ainsi que tu l’avais appelé initialement : rappelles-toi, c’était plus jolis,avant ?

- Ah, oui, ça me revient : « l’aurore me fait signe ».Tu trouve que c’est plus beau ?

- Oui, c’est plus poétique en tous les cas…

- Alors désormais ça sera « l’aurore me fait signe »…

Quand souffle le vent du nord, il faut pêcher sur l’îlot de « firaoune », mais quand souffle le vent du Sud, il faut aller jusqu’à la grande île. Les goélands y forment une véritable voie lactée aux milliers d’ailes qui vibrent avec douceur, comme des prières bercées par les vagues.

Maintenant à Casablanca, nous avons déménagé, moi, ma sœur et ma fille, dans un nouvel appartement, et j’ai dû me rendre tout à l’heure dans l’ancien pour récupérer tous mes documents : une fois dedans, je n’ai pu m’empêcher de sangloter comme un enfant : mon père et ma mère que je n’ose visiter au cimetière de Casablanca parce que j’aurai aimé qu’ils soient enterrés sous l’olivier sauvage de Lalla Toufella Hsein, la sainte de la vallée heureuse de Tlit au pays hahî, entre le mont Amsiten et le mont Tama, où j’ai passé toutes les vacances de mon enfance et mon adolescence, au hameau de Tassila, aujourd’hui tombé en ruine et où ma grand-mère maternelle nous offrait le Balghou , à base de blé tendre, d’huile d’argan et de lait de chèvre… semblent toujours présents dans ce lieu. Le musulman, me dit-on, ne choisit pas sa terre d’élection : il doit être enterré là où la mort l’a surpris. Car la terre entière est temple de Dieu. C’est dans ce vieil appartement de type colonial, qu’on vient d’évacuer comme tous les autres locataires de l’immeuble lequel sera bientôt rasé, pour faire place à un édifice flambant neuf, répondant mieux à la fièvre immobilière qui s’est emparée de Casablanca , qu’au cours du Ramadan 1986, je me suis rendu compte de la vacuité de mes reportages à Maroc-Soir (où l’on passait du coq-à-l’âne du jour au lendemain), et du même coup de la valeur de mes notes sur le daour des Regraga de 1984-1985 : j’ai alors retiré d’un couffin, que j’avais acheté en pays chiadmî, la dizaine de calepins écrits en français mais aussi en aroubi – le dialecte du pays chiadmî – et je me suis mis à écrire avec frénésie dans une espèce d’extase mystique, d’une manière continue avec seulement quatre heures de sommeil : si bien qu’à la fin du Ramadan, le livre était pratiquement écrit… La journée est également bouleversante par les messages de solidarité et de soutien de mes amis Manoël Pénicaud et Falk van Gaver, qui m’encouragent à écrire ce livre, sans lequel je m’enfoncerais à jamais dans le silence et l’anonymat. Et je me dis en cette journée bouleversante, que les valeurs humaines que j’ai perdues avec la mort de mes parents, je peux les retrouver lorsque le destin vous amène à rencontrer l’amitié et la fraternité humaines. Sans quoi, je le répète, à quoi bon écrire dans un pays qui accorde un sort si peu enviable aux choses de l’esprit…« Le journal de route » que j’ai écrit sur les Regraga, est non seulement un « style », mais un héritage : Chez nous les Arabo-Berbères, et en particulier les Marocains, on excellait uniquement dans la littérature de voyage – le fameux adab Rihla lié au pèlerinage à La Mecque et dont le prototype était celui d’Ibn Battouta, qui décrit son voyage de Tanger à la Chine.

La société marocaine reste une société de tradition orale : il n’y a pas de reconstruction du réel par le récit. Le vécu ne laisse pas de trace. Or sans traces écrites, selon la conception occidentale, il n’y a ni mémoire ni progrès au niveau de la pensée. L’un des enseignements fondamentaux que j’ai reçu de Georges Lapassade, en menant ensemble, une vaste enquête sur « la parole d’Essaouira » au début des années quatre-vingts, c’est non seulement l’obligation de tenir une sorte de compte – rendu sur les apprentissages de chaque jour, mais surtout la vertu pédagogique du « compte-rendu » : au retour de mon pèlerinage chez les Regraga, il venait chaque soir m’écouter : en lui racontant ce qui s’est passé, je me rendais compte que mon subconscient avait enregistré des faits pertinents à mon insu. Mais sans son écoute attentive, je n’aurais certainement pas produit telle ou telle idée intéressante, comme faire le lien avec « l’essai sur le don » de Mauss, « l’éternel retour » de Nietzsche, ou « l’observation participante » de Malinowski : on produit autant par soi-même que par l’écoute amicale de l’autre. Comme me le disait si bien mon ami Georges Lapassade : dans ton cerveau et dans le mien, il n’y a que de l’eau ; la véritable étincelle jaillit dans l’interaction entre les deux. C’est du dialogue que naît la lumière…

D’ailleurs, ce n’est pas un hasard que la philosophie naisse du compte rendu que faisait Platon, des dialogues qu’entretenait Socrate avec ses disciples. C’est ce qu’a toujours voulu dire mon père qui me répétait inlassablement que la vérité jaillit comme une lumière des échanges qu’entretiennent les esprits. Ce livre est né de l’échange épistolaire avec mon ami le poète Falk Van Gaver : Il faut, lui écrivais-je, que nous continuons cet échange, jusqu’au jour où en jaillira peut-être de la lumière, en tout cas une voie à suivre, une voix à écouter, un livre à construire. En espérant un jour rencontrer ce « duende » dont parlait si bien Garcia Lorca… « Suivons la lumière », me répondit-t-il.

Une quête spirituelle donc comme c'est souvent le cas chez les poètes marocains.Ainsi de Sidi Kaddour El Alami : il était un maître, et les connaisseurs du melhûn sont ses « adeptes », dans le sens où ils n’ont pas un simple rapport esthétique avec cette poésie, mais un rapport mystique proche de la possession rituelle. Et le producteur de melhûnqu’on appelle Sejaï n’était pas non plus un simple poète, mais un mejdoub, une sorte de fou de Dieu, auquel on élève parfois un mausolée après sa mort. Les initiés – ces priseurs de tabatières, ces joueurs de ronda qui semblent « tuer le temps », sont en fait en quête permanente de la sjia, cette sorte d’extase, cette voie mystique que la poésie et le chant rendent possible. En ce sens, le melhûn devient un besoin fondamental pour l’équilibre spirituel et psychique de l’individu. Une sorte de « drogue poétique » à laquelle on s’accoutume autant qu’au tabac à priser. C’est en cela que cette poésie diffère fondamentalement de ce qu’on entend généralement par « poésie » dans notre monde moderne : son but n’est pas esthétique, mais spirituel. Une quête du "hal"en somme. Etat de celui qui est possédé par la transe. La confrérie des Ghazaoua chante le hal en ces termes :

Le hal, le hal, Ô ceux qui connaissent le hal !

Le hal qui me fait trembler !

Celui que le hal ne fait pas trembler, je vous annonce ;

Ô homme ! Que sa tête est encore vide

Ses ailes n’ont pas de plumes

Et sa maison n’a pas d’enceinte

Son jardin n’a pas de palmier

Celui qui est parfait, la calomnie ne l’effleure pas

Sidi Ahmed Ben Ali le wali

Prends-nous en charge, Ô notre cheikh !

Sidi Ahmed et Sidi Mohamed

Ayez pitié de nous. »

Selon Sidi Abderrahman el-Majdoub, le meilleur poète Marocain jusqu’à maintenant qui produisait sa poésie sous l'emprise du "hal" :

« Essaouira périra par le déluge

Un vendredi ou un jour de fête,

Marrakech est un tagine brûlant,

Fès, une coupe transparente.... »

En guise de commentaire à ce quatrain un pèlerin me disait au printemps des Regraga : « On raconte que le Mejdoub était fou. Mais tout ce qu’il disait arrivait. L’œil verra ce que l’oreille entend. On raconte qu’il était fou, mais il voyait avec « l’œil du cœur ». l’œil – la vision du Majdoub – n’est pas simple regard ; il est « l’œil du monde », comme disait Schopenhauer : « le pur connaître »...

Abdelkader Mana

PREMIERE PARTIE

LES SAISONS PRINTANIERES

Les sept vagues de l’aube

Essaouira, le 9 août 2003

J’ai marché, marché à n’en pas finir, depuis la baie immense et lumineuse d’Essaouira, jusqu’au-delà du cap Sim, sans rencontrer âme qui vive, hormis quelques tourterelles perchés aux branchages squelettiques et desséchés des mimosas. Car les dunes de sable sont d’une brûlure insupportables. J’arrive enfin à la crique où finit le cap Sim et où commence la baie sauvage et préhistorique de Kawki. C’est à ce moment-là — après m’être baigné dans l’océan glacial d’un bleu turquoise – qu’au bruissement des vagues, et sous le soleil zénithal, j’ai enfin le déclic salvateur : je proposerai à la revue française Immédiatement un article sur la jeune poésie du zajaldans le Sud marocain. Le cap Sim et le Zajal. Béni soit le cap Sim pour m’avoir fait une telle offrande de poésie.

Je ne l’ai pas trouvée là où elle posait ses mains

Où est partie la mer ce matin ?

Était-ce un poète qui serait passé par là ?

La mouette

Il n’a pas trouvé sur quoi écrire son désarroi

Était-ce un poète qui serait passé par là ?

De deux coquillages,

Une pierre de sagesse me parvient

En se roulant vers moi

Était-ce un poète qui serait passé par là ?

Il se demandait le long du fleuve :

Était-ce

Un poète

Qui serait

Passé

Par

Là

?

Je me suis rendu au cap Sim, puis à Kawki. Cela fait un trajet de vingt-cinq kilomètres à pied par une côte sauvage et magnifique. Bien entendu, je pense très fort à mon père décédé le 14 décembre 2002, qui est à l’origine de mon projet d’écriture : sauver de la ruine, les fragiles empreintes de ceux que nous aimons, c’est ne pas les perdre totalement. Et voilà, qu’à mi-parcours, je tombe sur un coquillage rare dans les parages, et pas n’importe lequel : une nacre . C’est le type même de ces coquillages avec lesquels mon père décorait les tables d’arar (thuya) durant toute sa vie de labeurs, de sueurs et de prières. Chez les Argonautes du Pacifique occidental aussi, la circulation des coquillages souleva (blanc) et mwali (rouge) signifie, d’une certaine manière, le retour de la mémoire des morts. Pour quiconque, une telle rencontre nacrée est simple coïncidence, pour moi, c’est l’esprit toujours vivant de mon père, qui m’envoie ainsi ce message cosmique pour apaiser ma désolation et ma solitude.

OUI, « l’instant est une coquille de nacre close ; quand les vagues l’auront jeté sur la grève de l’éternité, ses valves s’ouvriront. » Shoshtari

Un peu plus loin, au milieu du cap Sim, je découvre une plante médicinale du nom vernaculaired’ajebbardou, que deux jours auparavant, ma mère m’avait

réclamée : on malaxe cette plante charnue avec de l’huile d’olive et l’on s’en enduit le corps pour se débarrasser des mauvais esprits — les esprits du vent qu’on nomme ariah — ou on la met sous l’oreiller d’enfants souffrant de cauchemars. Ma mère souffrait d’hallucinations dues à une tumeur au cerveau et elle en a besoin pour cette raison.

Les deux messages cosmiques signifient aussi que mes racines profondes se trouvent dans ces lumineux rivages et que, partout ailleurs, je pourrais peut-être gagner plus d’argent mais serais toujours comme une nacre hors de l’eau, une plante hors de sa terre nourricière.

Essaouira, le 10 août 2003

Face au crépuscule et au hadir (grondement de mer) mon ami Raji me fait de vive voix le récit de ses poèmes dont celui dédié à ces marins que les femmes attendent au rivage et qui ne reviennent jamais :

Chaque vague est un ancien pêcheur

Mort de noyade

La vague peut-elle se noyer en elle-même ?

La mer est plus longue qu’une canne de pêcheur

Ce n’est pas moi qui le dis

Ce sont les fuites d’eau au travers des mailles du filet.

Métaphore des espèces en voie de disparition en ces parages — algues, poissons, arbres, hommes, culture — la grande coupe de forêt à laquelle procèdent des bûcherons aux environs du cap Sim : des mimosas et des eucalyptus qui ne fleuriront plus cette année. Les bûcherons brûlent tout, sauf ce genre de thuya, qui pousse aux abords de l’océan, parce que contrairement au thuya de l’Atlas, dont se servait mon père en tant que marqueteur, il ne repousse jamais après la coupe.

Entre les racines du cœur et l’esprit de la terre

L’arbre déteste la hache

Et le visage du bûcher

Il préfère le serpent multicolore

Qui glisse comme le désir sur sa peau

Brûlure du midi au cap Sim, fraîcheur des algues à la lisière des eaux douces et des eaux salées, envol d’oiseaux de mer au gré des alizés esprit de la terre qui nous rattache aux morts, à nos morts ; brûlure des interrogations, déracinement des hommes.

Lundi 18 août 2003

Journée lumineuse. Abondants arrivages au port. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Essaouira est port méditerranéen sur l’Atlantique. Non seulement en raison de son histoire ancienne de port-relais entre les caravanes de Tombouctou et les caravelles de la lointaine Europe, mais aussi en raison des mutations en cours : tout ce que compte la médina de beaux riads est désormais entre les mains de résidents venus de l’autre rive et de l’autre vent. Le pouvoir brutal et imperceptible de l’argent.

Un sentiment de dépossession semble s’être emparé des natifs de la ville vendue au plus offrant. Ils se sentent marginalisés, expulsés de leur propre ville. Hors jeux. Même la culture — ou plutôt ce qui en tient lieu, en termes de communication version marketing y est désormais animée d’une manière extravertie. Le fait d’être un Ould Blad (enfant du pays), ne vous donne aucune légitimité pour bénéficier des substantielles prébendes du sponsorat que génèrent des festivals forcément internationaux. Au contraire. Tout ce qui dans le local ne peut pas rimer avec le global est exclu. Ainsi les Gnaoua riment avec les musiques du monde, par rapport à ces gens de l’ombre que sont devenus les Hamadcha, les Aïssaoua et autres musiques de l’extase. La reconnaissance de la culture locale est désormais tributaire de la mode et de l’esthétique dominante au niveau mondial. Tout ce qui n’est pas moderne dans le local est destiné au Musée de l’ethnographie, lui-même relégué aux oubliettes de l’histoire depuis 1989. Développement local sans la participation des locaux. C’est cela aussi, la mondialisation.

« On a vendu les clés de la ville », disait mon père.

On a vendu la ville tout court et ô suprême dérision, au nom de la sauvegarde même de la ville ! Le tiers des maisons de la médina est désormais aux mains d’Allemands, de Bretons, d’Italiens, de Danois, d’Anglais, d’Américains. Il y a même une Zimbabwéenne blanche, toujours élégante, par-delà les âges.

Et la vente aux enchères continue ! Ici, les gens sont pauvres, m’explique un courtier de la ville, lorsqu’ils entendent cent millions de centimes, ils cèdent immédiatement leur maison. Des quartiers entiers sont maintenant occupés majoritairement par des Européens. Bientôt, il va falloir un visa aux Marocains pour accéder à la médina…

Pour le moment notre vieille maison n’est pas à vendre. Par le passé, elle appartenait au négociantTouf El Âzz, l’un des actionnaires du bateau à voile Le Prophète qui reliait Essaouira à Marseille.

Avec la bataille dite d’Isly, qui préfigurait au Maroc la pénétration capitaliste et coloniale, les habitants ont pu retrouver après l’accalmie leurs maisons et leur culture. Avec la mondialisation, les nouvelles règles du jeu édictées par l’OMC et l’argent - roi – tout est à vendre l’ethnopeinture des artistes « singuliers » comme les plus belles filles de la ville, les habitants risquent de ne plus retrouver ni leurs maisons, ni leur culture. Quand les écarts de niveau de vie confinent à la provocation, comment les échanges « psychologiques » peuvent-ils être équilibrés entre l’autochtone et l’allogène ? Des Souiris de souche disent qu’ils sont reçus avec moins d’égards que les résidents européens par les autorités de tutelle. Vraie ou fausse, une telle perception est la traduction d’un climat qui rappelle une urbanité de type colonial.

Morts sont les gens du Rzoun, cette compétition chantée, ce charivari carnavalesque, qui opposait jadis, à chaque nouvel an, les deux clans de la ville : les Béni Antar, ces gens de la mer et de l’Ouest, aux Chebanates, ces nomades du désert, du feu et de la terre. Avec la disparition duRzoun, c’est un peu des repères de la ville qui se perdent :

Permettez-moi donc d’avouer

Les soucis qui m’oppressent

Et si je meurs, que personne ne me pleure

Mais quel est votre chef ô Chebanate ?

Osman à la tête bossue

Et à la bedaine serrée d’une cordelette ?

Et qui est votre chef Ô Béni Antar ?

Ali Warsas traînant au port son chien

Éternellement sur son âne ?

Le modèle culturel urbain est menacé de disparition, en tant que corporation d’artisans, en tant que confréries religieuses, en tant que communautés de voisinage et de sentiments.

Devant le chalet de la plage, une sculpture de Miloudi à la signification sans équivoque : « Main basse sur la ville ». Le patron du chalet de la plage n’en revient pas des spéculations en cours :

- Les Européens arrivent ici avec un petit capital, achètent une maison, la transforment en restaurant, et la revendent quelques années plus tard à dix fois son prix. Et dire qu’ils sont venus « investir » !.

Le Mardi 19 août 2003

Ni ciel, ni mer, un seul bleu éclat de lumière. Au fond de la baie, un pêcheur retire son filet vide de l’océan et de l’azur. De mon oncle paternel – Da Omar le coléreux poissonnier adepte de la confrérie disparue des Aïssaoua, mort une aube des années soixante-dix, il se souvient encore. Cela me rassure, que notre nom ne soit pas totalement éteint, puisque la baie s’en souvient toujours. Le vieux pêcheur fournissait mon oncle en captures d’une baie jadis poissonneuse :

- Au lieu-dit « Ma Lahlou » (eau douce, là où une source jaillit à la lisière des vagues, où se désaltèrent les récolteurs d’algues), je pouvais prendre dans mes filets, jusqu’à soixante-dix kilos d’ombrines et de loups. L’ombrine ne coûtait qu’un demi -dirham le kilo, et guère plus de trois pour le loup. La sargala (la bonite) qui a disparu des parages, on la jetait aux chats.

Sous la roue de sa bicyclette jetée à même le sable, gît l’unique capture du jour : une pauvre serelle. Où sont passés les poissons ?

- En vingt-quatre heures, je n’ai rien pêché. Mais celui qui a trouvé sa gana – terme utilisé par les artisans locaux dans le sens de « disposition d’esprit propice à la création » - en travaillant avec la mer, ne peut plus travailler avec les hommes.

Au moment de nous quitter, il m’offrit la serelle :

- Tu trouveras plus loin de quoi la griller.

Je lui offre pour ma part une grappe de raisin. Cette année, les raisins sont certes aussi sucrés et charnus que d’habitude, mais leur taille est anormalement petite. La sécheresse en est la cause, mais aussi les rejets chimiques du complexe phosphatier de Safi, qui auraient affecté les oliveraies de la plaine atlantique et les fonds marins. Un ânier nous offre le feu :

- Ne me remerciez pas, ne sommes-nous pas enfants de la même ville ?

- Nous sommes la ville elle-même, lui rétorque Raji. Nous sommes son sourire amer quand elle se dénude face au miroir. La ville, c’est du ciment mêlé au secret.

- Quel secret ?

- La peur du silence au fond de la nuit. Mon ombre et ton ombre effacées.

La mer gronde sous le vent et déjà l’homme à l’âne n’est plus que mirage au fil des dunes.

« Le monde est tout ce qui arrive », disait Watsenstein.

Et ce qui nous arrive en ce moment est d’être là, face à nous-même et à ce fantomatique cormoran étalant ses ailes noires sur les rochers à la lisière des vagues :

- L’ombre s’efface, constate Raji. Mon ombre et ton ombre effacées. Nous ne sommes que des fantômes invisibles.

Lieu de communication et d’écriture, karkora, le tas de pierres sacrées que la mer couvre et recouvre au gré des marais et des saisons. Parole de récolteur d’algues :

- Il faut récolter une grosse quantité d’algues, pour avoir une galette d’orge.

Et pour retrouver la paix de l’âme, le violon bleu cherchera en vain la femme, pour jouer sur sa poitrine la musique des flux et des reflux des nouvelles lunes… Une musique douloureuse, sur la trace de ceux que nous avons aimés et que nous n’avons jamais retrouvés. La mer et l’amour ont l’amer en partage, m’écrit Falk. Et c’est le légendaire aède berbère qui le dit :

De tous ceux qui sont passés

Hélas, tu te souviens,

Tu connaîtras que la vie n’est rien qu’un chemin…

Au port, le patron du restaurant Coquillages un ami d’enfance me promet une sortie en mer, avec un sardinier ou un chalutier, le vendredi ou le samedi prochain. Un Raïs rifain me recommande vivement le chalutier Azzam II (quelque chose comme « le deuxième souffle »), d’une part, parce qu’il parcourt plus de milles qu’un sardinier, et d’autre part, parce qu’on y mène une véritable vie sociale à bord. Une ultime raison me décide : le chalutier lève les amarres à l’aube.

Le vendredi 22 août 2003

Aux affaires maritimes, on ne voit pas d’inconvénient à ce que je sorte en mer avec le navire de mon choix, à condition qu’on m’enrôle sur la liste d’un équipage…

- Quatre heures du matin largua d’ici éclate de rire Abahhû croisé à la porte de la marine, qu’on encensait jadis pour apaiser les esprits de la mer. Ce nom d'abahhû signifie "gland" en berbère.Dans le subconscient maghrébin, la mer est toujours synonyme de mort.

- C’est quoi « largua » ?

- Larguer les amarres en espagnol.

- Te souviens-tu de sargala ?

- Nous l’appelions « poisson juif », parce qu’il était très apprécié au repas du shabbat. Les Français l’appellent « bonite », je crois.

- Ça fait des lustres que ce sargala a disparu ?

- On le retrouve plus qu’aux rivages du Sahara, du côté de la Mauritanie. Une espèce en voie de disparition au même titre que d’autres poissons migrateurs.

Raji s’enthousiasme pour mes projets d’écriture en haute mer :

Le poisson ne se lave pas le visage le matin,

La mer est son visage lavé.

Depuis ce blanc sel, depuis ce bleu éternel…

Avant que les portes de la ville ne se ferment le soir, une femme grimpait au sommet du vieux figuier pour scruter à l’horizon l’improbable retour du bien aimé, mort de noyade. En vain, elle adressait ses folles suppliques à la nuit et à la mer :

La mer est le marin lui-même

Toi, la veuve, ton mari n’est point mort

Il est redevenu vagues

Car, terrien, il ne l’était que par erreur

L’âme de la lune attire la mer vers les vagues

Ton mari n’est pas mort

Il est revenu au bleu originel des vagues

Il est revenu au blanc-sel originel

À l’infini itinéraire des éternités

Ô veuve, ton mari n’est pas mort !

Terrien, il l’était par erreur

Seule la mer est à même de rectifier

Les généalogies et les origines

Pourquoi grimpes-tu donc au vieux figuier ?

Qu’il soit à Bab Marrakech ou à la porte de la marine ?

Les racines de cet arbre vont te murmurer ses nouvelles

Tel le vieux voyant de la ville

Qu’est moi-même avant de naître

L’arbre est le mirage de l’âme secrète

De la mer dans un coquillage

Ce qui scintille au lointain horizon

N’est pas la chandelle qui illumine ce cap Sim

Mais l’âme éternelle du marin

Au plus profond des vagues…

La peur du grand large, chacun l’exorcise à sa manière, moi par l’écriture, mon frère Majid par l’achat d’une arganeraie, juste avant son départ pour la France. L’écriture et la terre, c’est pour partir sans jamais partir.

Le samedi 23 août 2003

1 h 30. J’ai peu dormi. Le jeune mousse m’avait demandé de me présenter au port à 2 heures du matin. C’est la première fois que j’accompagne un chalutier en haute mer. Et si je n’en revenais pas ? Ces derniers temps un paquebot aurait heurté au Sahara un chalutier : tous les marins sont portés disparus. Je pars avec de l’eau, des raisins et des figues. Il va falloir se couvrir, car froide est la haute mer. La ville dort encore. Elle est silencieuse. Mais une fois franchie la porte de la marine, énormes grondements de moteurs :

Le grondement des navires lointains

Nostalgie de qui à qui ?

La plupart des équipages quittent les cales où l’on s’endort, allument les lumières, s’activent sur les ponts, mettent simultanément les moteurs en marche. Le port s’endort. Le port se réveille. J’arrive à temps : le chalutier Azzam II où je suis enrôlé est toujours à quai. Le jeune mousse vient me souhaiter la bienvenue à bord.

- Tout l’équipage est au courant que je suis du voyage ?

- Bien sûr, on t’a enrôlé in extremis, alors que la Marine fermait déjà ses portes. Sans quoi vous seriez resté à quai…

On ne larguera les amarres qu’à l’approche de l’aube. On ira du côté de cap Sim, qu’on appelle aussi « trou espagnol », parce que les navires s’y mettent à l’abri des tempêtes. Si je retrouve ainsi le cap Sim, c’est signe que je suis en train de prendre le bon cap. En haut des mâts, j’entrevois le croissant de lune. Il fait sombre. De petites barques quittent le port. C’est pour la pêche à la langouste. Les mouettes survolent les bateaux en éternelles gardiennes du port. Et de Raji me survient ce poème :

À l’oiseau couleur d’âme

Des battements d’ailes

En guise d’à-Dieu.

On ira loin, plus loin que le cap Sim.

Légère brise, « cette chevelure du vent » qui scella mon amitié au jeune poète :

Pour apaiser ses gémissements

Elle peignait la chevelure du vent

Le coquelicot n’est que brise

Si son parfum n’était si fort

L’abeille amoureuse l’aurait dédaigné

Ô mon fils, lui a-t-elle dit

Quand on a annoncé au coquelicot

Qu’on doit lui couper la tête

Le coquelicot enlaça et embrassa son propre sang

Au coquelicot les rites funéraires furent des noces

Ô mon fils lui a-t-elle dit

La mer, sa magie et sa grâce

On a cru pouvoir l’enfermer dans un cercueil

Mais sa veine déborda d’une blessure salée

Et brisa le cercueil…

La mer, ne la fait pas monter par une canne

Ne la fait pas monter au bord d’un hameçon

Laisse la mer à la mer

Laisse la mer à sa guise

« Pour la pensée, les signes ont la même importance qu’eût pour la navigation, l’idée d’utiliser le vent afin d’aller contre le vent », écrivait le mathématicien autrichien Gottlob Frege. L’idée d’utiliser le signe pour aller contre l’amnésie et la mort. C’est en cette même heure sombre de la nuit, que mon père nous a quittés : il parvint dans un dernier souffle à prononcer le nom qu’il m’avait donné. Les prières augmentent les lumières des étoiles, et jettent un pont par-dessus la mort.

Quelle idée blessante fait tourner le sable ?

Les vides de son hémorragie

Sont cousus par la montée écumante du sel.

Quelle idée blessante fait tourner le sable ?

Ce qui te fait gronder ô mer

N’est pas la mer

Ce sont les blessures du martyr Hallaj

Quelle idée blessante fait tourner le sable ?

Mille et un clapotis de rames l’apaisent.

On s’active sur le pont. Hormis un marin autochtone Chiadma, tout l’équipage est d’origine rifaine. On prépare les filets, on actionne le treuil, on largue les amarres. Il est exactement 3h30, quandAzzam II s’engage dans la baie sombre. Derrière nous la ville dort encore. Mer calme tant que nous sommes dans la baie protégée de la houle par l’île au large. Mais une fois franchie cette barrière, vertige tant que durera le cap vers le sud. Au sombre firmament, le croissant de lune. L’équipage rejoint à nouveau la cale pour dormir. Le chalutier vogue par-dessus les grosses vagues, en draguant le filet à vive allure : racler les fonds marins de sorte qu’au passage les poissons se trouvent pris au piège.

Tel un cancre aveugle

Le marin libère la lune de ses filets

En point d’interrogation ( ?)

Maintenant la proue ne pense qu’à l’hameçon

La mer est un hameçon

Qui dort

Dans la tête

D’un homme bleu

Il lui arrive de pêcher, des poissons dont il ne connaît même pas le nom

La mer perdue,

La mer qui n’a laissé aucune trace,

Renaît en permanence sous forme de poèmes,

Qui lèvent leur chapeau à sa majestueuse étendu bleu…

Au levé du jour, bleu d’azur, bleu profond, une caravelle se pose sur le mât. Une lourde charge ralentit le dragage. Était-ce une grosse prise ? Une de ces baleines qui hantent les parages ? De soixante-seize brasses de profondeurs, on retira finalement une énorme météorite. Des poulpes, des crabes, des coquillages, des dorades et des sérails frétillants. Le Raïs décide de rentrer au port. Entrer en mer, c’est mourir. En sortir, c’est renaître. De quelle lumière est l’horizon ? La mer l’a surpris de nuit, par un coup de pinceau couleur d’azur.

Le soir de mon départ pour Casablanca, la campagne électorale bat son plein. Elle ne me concerne point. J’apprends le décès d’Abdelaziz, le dernier infirmier des Béni Antar. Il vivait reclus depuis longtemps. On l’a enterré presque incognito, alors qu’il y a quelques années toute la ville aurait suivi son cortège funèbre. Avec lui, c’est un peu d’Essaouira de notre enfance qui meurt. Et puis ce terrible Haïkou de mon ami Raji :

Dans les innombrables urnes

Un seul mort

Le pays

Cette terre où nous sommes nés, nous appartient-elle toujours ? Avant l’écriture et après l’écriture, le silence.

Cap Sim au loin...

Société sans horloge

« Je me suis dit : c’est le moment de l’écriture. J’ai pris en compte dans mes calculs les quatre éléments suivants : le feu et la terre, l’eau et l’âme, ainsi que les sept planètes et les vingt-huit manâzil. Je les ai divisés par les douze astres qui correspondent aux manâzil de bon augure. J’ai compté les sept jours de la semaine qui correspondent aux sept esprits nés de la lumière du trône céleste qui commande aux armées des jnûn !(djinns) »

Il s’agit d’une qasida-talisman d’un certain Haj Saddiq Souiri, ayant vécu à la fin du XIXèmesiècle, où l’amoureux use de magie pour contraindre les démons à lui ouvrir l’une des sept portes du château où se trouve sa bien - aimée. L’auteur cite dans cette qasida, du genre malhûn, tous les livres jaunes de la magie le Damiati, en particulier, les chiffres sept et soixante - six : les sept saints Regraga s’arrêtaient à une etape dite de « soixante six », juste avant d’escalader la montagne de fer. Les vingt-huit manâzil dont il s’agit dans cette qasida intitulée Jadwal (talisman), sont des mansions lunaires. Plus complètement les manâzil al-kamar, sont les mansions lunaires, ou stations de la lune. Elles constituent un système de 28 étoiles, astérisme ou d’endroits dans le ciel près duquel la lune se trouve dans chacune des 28 nuits de sa révolution mensuelle. Le système des mansions lunaires a été adopté par les berbères, à travers des canaux encore inconnus, puisque le mot manâzil figure déjà dans le Coran (X, 5, XXXVI,39) Voici l’identification astronomique de quelques mansions lunaires citées à travers les dictons du calendrier agricol :

- al-nateh, Arietis

- al-boulda, région vide d’étoiles.

- Saâd Dabeh, capricorni

- Saâd al-Boulaâ, Aquarii

- Saâd saoud, capricorni

- Saâd Lakhbia, aquarii.

- Batnou al-hout, andromedae...

Au Maroc, le calendrier agricol est fondé sur ces 28 mansions lunaires. Des calendriers de ce genre étaient déjà connus au moyen-âge. Ils proviennent de traditions astro-agricoles plus anciennes dont on trouve des parallèles chez Ptolémée et à Babylone.

Lors de mon séjour au Haut-Atlas, je me suis rendu compte, que je n’avais pas la même mesure du temps que mes interlocuteurs : ils raisonnaient en termes de calendrier julien, alors que je raisonnais comme tout citadin selon le calendrier grégorien. Il m’a fallu du temps pour me rendre compte, que lorsqu’ils disent par exemple que la saison des fêtes commence au Haut-Atlas le 1er août julien, il faut entendre le 13 août grégorien : il faut systématiquement ajouter 12 jours au Julien pour obtenir son correspondant grégorien. À chaque période de 12 jours correspond unemanzla,qui sont au nombre de vingt huit, au cours de l’année julienne.

Chaque manzla se caractérise par des particularités météorologiques qui ont un impact direct sur le faune, la flore et les activités agricoles. Le fellah dispose d’un répertoire de dictons pour fixer lesManâzil. Ainsi dit-il des trois Manâzil de nivôse et des deux Manâzil de pluviôse dont les frimas sont pénibles mais néanmoins nécessaires au renouveau de la vie :

- Manzla de la Boulda, le 21 décembre : « le froid de la boulda atteint le cœur ».

- Manzla de Saâd Dabeh, le 6 janvier : « Saâd Dabeh, ne laisse au chien aucune force pour aboyer, ni de chair à l’agneau pour être sacrifié, ni de sperme à l’esclavon pour forniquer ».

- Manzla de Saâd Boulaâ, le 17 janvier : « Saâd Boulaâ, envoie-le faire des courses ; il n’entendra pas ; donne-lui à manger, il ne se rassasiera pas ».

- Manzla de Saâd Saoud, le 30 janvier : « à Saâd Saoud, l’abeille gèle sur la branche et l’eau coule dans la moindre brindille ».

- Manzla de Saâd Lakhbia, le 13 février : « à Saâd Lakhbia, sortent les vipères et les faucons ».

Les manâzla, sont donc des étapes dans le temps comme le note Ibn Ârif :

« Les vertus qui s’avancent dans la voie mystique pour arriver à la connaissance parfaite, à la gnose qui couronne l’union divine, sont des manâzil (étapes) ».

L’année se répartit donc en manâzil, période d’une douzaine de jours, toutes portant un nom pittoresque, et dont la succession commande, encore de nos jours, l’agriculture traditionnelle. A ce propos, on lit dans le Qânûn d’al-Ioussi :

« Le printemps, parce qu’il est modéré, les forces ne s’y accroissent, pas plus que les nourritures ne peuvent faire de mal, car la saison les contraint. Pas d’inconvénien à s’y livrer à beaucoup d’exercice, à l’acte sexuel. On y pratiquera la saignée, un jour serein, tranquille, satisfait. On évitera tout souci ce jour-là, la contrariété, la peine, la pensée, l’étude des livres et l’acte sexuel. La veille, le jeûne et les fatigues diverses, on les reservera à la pleine journée, sans qu’il y ait faim ni réplétion... L’été, en raison de sa nature brûlante et sèche, on s’abstiendra de toute chaleur en fait d’aliments et de boissons. Ainsi l’on évitera le miel, l’ail, les oiseaux, les pigeons. On mangera du frais et de l’humide : viande de veau gras vinégrée ou à la courge. On mangera du concombre, de la pastèque. Alléger le vêture, réduire l’exercice et l’acte sexuel (qui joue un grand rôle, décidément, dans cette diététique), éviter la veuille, dormir davantage à la sieste... »

L’automne viendra puis l’hiver. Pour l’automne, il est fait allusion à un pain de ce dhurah qui se prononce en dialecte maghrébin drâ, à savoir le « sorgho », qui joue un cetain rôle dans l’alimentation des foules bédouines.

Les véritables spécialistes du calendrier dans la tribu sont les fquih. J’ai surpris l’un d’entre eux au milieu de planches coraniques en train d’écrire un jadwal (talisman) à l’encre couleur safran, pour une femme qui le lui avait commandé. En guise de calendrier julien, il me brandit un kunnach où je vois écrit au smakh, sept tétrades, mnémotechniques, dont chaque lettre correspond à uneManzla. C’est un véritable calendrier-talisman. Il me récite le même calendrier sous forme deqasidachantée : souci de mémorisation.

Le recours au secret vise à entretenir la profession d’astrologue. Ainsi, le fellah incapable de franchir « l’enclos du temps » qu’il fera et que recèlent les lettres et les chiffres magiques, va recourir au service de celui qui dévoile le secret des astres aussi bien pour l’avenir de ses vaches que pour le sien propre.Dans un manuscrit consacré au calendrier agricol, on peut lire entre autre, à propos du mois de janvier (Yennaïr) : « On fait en ce mois la prière du Dohr quand l’ombre du style atteint neuf pieds, et l’açr, quand elle atteint sept. »

Par pied il faut entendre la longueur moyenne d’un pied d’homme, et non le pied de 33 cm, autrefois en usage en France. Le mot pied traduit ici l’arabe qadam. Ceci nous montre à quel point dans les sociétés sans horloge, le temps était à la mesure de l’homme. Je me souviens d’un jour d’été où khali H’mad mon oncle maternel, en marge de l’aire à battre, nous démontrait l’heure qu’il est en mesurant sa propre ombre par le nombre de ses pieds mis bous à bout. On retrouve là le principe du cadran solaire, qui servait aussi à fixer les heures de prière, le seul moment de la vie sociale où la ponctualité est requise : partout ailleurs, on trouve mille et une excuses, pour battre en brèche la ponctualité. C’est en cela que la société marocaine demeure « une société sans horloge », c'est-à-dire sans ponctualité. Le fameux incha Allah ! Or la ponctualité, c’est la modernité. Ce dérèglement de l’horloge sociale, qu’on rencontre partout y compris dans les entreprises les plus modernes (de la télévision qui ne respecte pas le timing de diffusion à l’avion qui ne décolle pas à l’heure), on peut l’attribuer à cette ambivalence, cette ambiguïté, que mon ami J.P.Hugoz appelle « l’à peu-prêisme » des marocains .Bref, à l’intrusion de l’irrationnel y compris dans les institutions les plus modernes

.

Nous sommes entrés de plein pied dans les temps moderne mais sans régler notre horloge saisonnière sur les fuseaux horaires de la modernité. « Ce décalage horaire » est cause d’immobilisme, de perte de temps et d’argent, comme on le constate d’une manière flagrante durant ce mois lunaire du ramadan 1429 (septembre 2008), où toutes les activités humaine sont au « ralenti », où toute les décisions sont en « instance » c'est-à-dire reportées sine die, et où tout semble suspendu à l’heure de la rupture du jeun, y compris le caractère lunatique des jeuneurs. Société déboussolée, où les repères de jadis ne fonctionnent plus et où les nouvelles règles du jeu ont du mal à se mettre en place. C’est ce dérèglement de l’horloge sociale et des institutions qu’évoque Fatima Mernissi lorsqu’elle parle de « la peur-modernité ». Or sans ponctualité point de modernité : pas de train à l’heure, pas de travail à la chaîne, pas d’exploits athlétiques, pas de capitalisme.Dans les sociétés paysannes, on n’avait pas besoin de l’horloge des villes parce qu’on n’était pas « pressé par le temps ». On ne produisait pas cette abstraction nommée « argent » mais les fruits de la terre-mère, au gré des saisons. Même l’argent est un « don » du ciel, une « offrande » Le temps, c'est-à-dire la vie, n’était pas nécessairement de l’argent, mais ce plaisir convivial que prenait mon père à faire sa sieste à l’ombre d’un olivier, pour régler son horloge biologique sur l’horloge cosmique.C’est ce temps pour soi que j’ai vécu moi-même au printemps de 1984, en suivant le daour (pèlerinage circulaire des Regraga) : « Dans mon ivresse, j’ai complétement perdu la notion du temps, ce qui compte ici c’est le mouvement du soleil et de la lune, c’est de savoir qu’on est dans la période des fèves et des petits pois, au seuil des moissons auxquelles succèdera la période des raisins et des figues. Le reste n’est que bavardage et vent inutile. »

Cette horloge végétale a été également signalée par Malinowski : Pour fixer un rendez-vous, le chef d’une île trobriandaise, offre un cocotier couvert de bourgeons avec ce message : « Lorsque ces feuilles se développeront, nous ferons un sagali (distribution) ».Ces cycles végétaux sont liés au retour régulier des planètes et des saisons. D’où cette conception circulaire du temps, revenant périodiquement à ses origines, fêté par des rites également périodiques et circulaires aussi bien chez les Regraga que chez les Trobriandai.

En cours de route une paysanne m’interpella un jour en ces termes :

- Revenez nous voir au temps des raisins et des figues !

Les fellahs ont donc une autre perception du temps qui n’est pas celle du calendrier grégorien ni de l’horloge des villes, mais celle du cycle lunaire subdivisé en manazil.

Les circumambulations des Regrga coïncident avec l’équinoxe du printemps. Le 21 mars, la « fiancée rituelle », dont l’ancêtre est Achemas (le soleil, cet arpenteur de l’espace qui concourt avec la pluie à la fécondation terrestre) se dirige vers la « clé du périple ». Sauf pour l’année bissextile où les jours néfastes d’Al hussoum coïncident avec l’équinoxe. On reporte alors le départ au jeudi suivant. Car c’est dans ces jours que les peuplades de Âd et de Thamoud ont été anéanties par un vent mugissant et impétueux : « Durant sept jours et huit nuits tu aurais vu ce peuple renversé par terre comme des troncs évidés de palmier » (Coran).

Les derniers jours de cette manzla de mauvais augure sont marqués par l’apparition des cigognes et des aigles. Les pluies qui tombent en ce moment sont déterminantes, pour la croissance des plantes. Le dicton dit : « Si la terre s’abreuve bien à Batnou al-hout (ventre du poisson) dis au Nateh (6 avril) de souffler le tocsin ou le clairon ».

Les derniers jours de cette manzla de mauvais augure sont marqués par l’apparition des cigognes et des aigles. Les pluies qui tombent en ce moment sont déterminantes, pour la croissance des plantes. Le dicton dit : « Si la terre s’abreuve bien à Batnou al-hout (ventre du poisson) dis au Nateh (6 avril) de souffler le tocsin ou le clairon ».

La fin du daour coïncide avec les bénéfiques pluies de Nisân. La période de Nisân s’étend du 27 avril au 3 mai de l’année julienne et le daour est clôturé le 28 avril. L’eau qui tombe à ce moment a des propriétés merveilleuses et guérit une foule de maladies : elle favorise la croissance des cheveux des femmes, elle donne même de la mémoire aux élèves, qui font alors des progrès surprenants dans la récitation du Coran. Les Regraga y procèdent à la vente aux enchères anticipée du tribut sur l’élevage et les Chiadma commencent à tondre leurs moutons. Généralement, à cette période, il faut juste un peu de pluie pour faire pousser le maïs. Ce sont les bénéfiques pluies de Nissane. On en conclut non pas que la clôture coïncide avec les pluies de Nissane, mais qu’elle tombe pour annoncer la clôture.

ays haha comprend en de nombreux endroits des arganiers sacrés gigantesques parce qu’ils ont toujours été épargnés par les coupes successives, ainsi que des tas de pierres sacrées dénommés Karkour. Cela pouvait être le lieu où un saint ou une sainte telle Lalla Aziza s’est arrêté au cours de son errance légendaire

« Une mémoire en devenir »

Lors de mon pèlerinage au Musée de Boujamaâ Lakhdar – placé sous le signe du faucon de Mogador – je me suis mis à l’ombre d’un immense arganier au feuillage luisant, et aux ramifications complexes. La veuve du « magicien de la terre » vint m’y rejoindre pour me raconter que les femmes du pays hahî se rendent en cortège chantant à cet arganier sacré, portant sur la tête des paniers remplis de coquillages, de semoule et de beurre. Une offrande dédiée à l’autel du dieu de la végétation pour qu’il éloigne des champs les nuées de moineaux dévastant les moissons.

Au cœur de l’été de 1989, Boujamaâ Lakhdar le magicien de la terre fut le seul artiste maghrébin à participer à l’exposition internationale organisée à Paris par le Centre Georges Pompidou, sur le thème : les magiciens de la terre. Conservateur et créateur du Musée d’Essaouira, il fut précurseur dans la mise en valeur des expressions populaires.

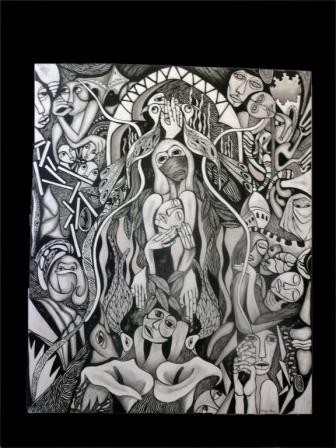

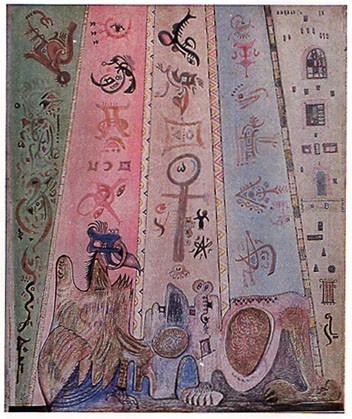

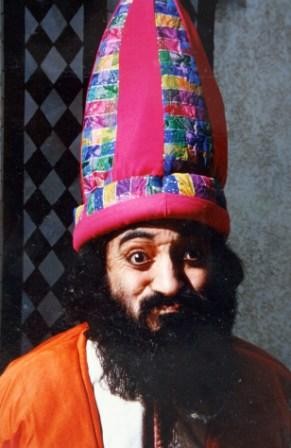

Boujamaâ Lakhdar

Ce qui importait pour lui, c’était la mémoire d’abord. Une mémoire qui soit, en même temps, le miroir de nos joies et de nos peines, de nos fêtes et de leurs parures, de notre manière de travailler la terre et de transformer la matière. Initié aux manières de faire des « maâlams » et à leur « empire des signes », il en fit la synthèse dans des compositions artistiques fort savantes ; des tables tournantes autour desquelles se créait la communication, un astrolabe musical et d’autres objets ésotériques. Sa toile, le « Bohémien » représente le mystique qui porte un masque d’aigle, rappel lointain des bas-reliefs égyptiens : le dieu Horus. Il porte une huppe qui est un symbole rural : à la campagne quand on rasait pour la première fois la tête des enfants, on leur laissait justement cette longue touffe de cheveux, symbole de la germination agricole. Ce bohémien porte une tunique rapiécée, comme celle du Bouderbala des « Gnaoua ». Toute une graphie vient renforcer cette idée du Bohémien qui marche dans la quête du « hal » : des oiseaux se transforment en écriture, en symboles magiques, en signes occultes. En bas, ployé sur lui-même, un taureau est éventré d’une épée en forme d’épigraphie « Tifinagh » qui le transperce. Un proverbe dit :. « Le taureau a rompu ses liens pour venir au-devant du sacrifice et de la mort ».Un jour Boujamaâ Lakhdar a eu cette formule : « Je veux toujours rester étonné ! »

Et l’on discerne bien ce qui l’inspire : une identification, foncièrement populaire, avec la souffrance, la sienne et celle des autres, qu’il assume. Sa dernière œuvre est un totem, car les artistes marocains sont d’abord des africains. Ils sont beaucoup plus influencés, disait Lakhdar, par tout ce qui est Afrique noire, du Soudan au Sahara, que par les autres civilisations. Ce Totemcouronné d’un masque, voilé de noir, forme une sorte de Trône, pour un prêtre fantôme venu des fonds des âges, ou d’une zaouïa des « Gnaoua ». Chacune de ses œuvres nous déconcerte par sa complexité. L’art était pour lui, un rite du silence qui anime les nuits de pleine lune. Une démarche de recul comme il l’expliqua un jour : « Pour aller plus loin, il faut s’inspirer de la culture populaire. C’est le retour sur soi et sa culture qui va permettre d’avancer. L’inspiration ne peut provenir que d’un recul par rapport à soi-même ».Toute son œuvre en témoigne. Sa démarche a été un parcours du dedans, une quête spirituelle, une initiation à l’esprit d’une culture et à l’âme d’un peuple.

Boujamaâ Lakhdar

Boujamaâ Lakhdar, ce « magicien de la terre » disait à propos de ses tableaux-amulettes et de ses objets ésotériques : « Derrière chaque œuvre, il faut dire qu’il y a une longue histoire, l’histoire de mon discours mimé qui me dérange et celle d’un grand rêve qui n’a ni début ni fin. C’est donc l’histoire d’un thème que j’ai incrusté, peinte, marquetée, brodée, sculptée...chaque fois que je suis en transe ».Pour décoder les messages auxquels recourt l’artiste, il faudrait non seulement faire appel à l’interprétation des rêves, mais surtout à l’archéologie des archétypes ancestraux qui tatouent d’une manière indélébile la mémoire.

En me rendant d’Essaouira à Casablanca, le lundi 16 mars 2009, je suis profondément bouleversé par l’annonce de la mort de mon ami Abdelkébir KHATIBI. Ce qui m’a le plus bouleversé, c’est d’avoir au bout du fil sa fille éplorée : « Ils vont l’enterré au cimetière des martyres ! » me disait-elle. De lui, j’ai voulu m’entretenir avec n’importe qui. En me disant quelque peu coupable : il faut écrire quelque chose. Mais quoi ? Mon immense tristesse et ma solitude de plus en plus grande. Une amie m’a cependant conseillé de ne pas renoncer à exprimer à chaud, ma tristesse, sans qu’il y ait là ni culpabilité ni narcissisme de ma part : partager – faire part- de notre sensible expérience, et quelles que soient les couleurs qui lui viennent, à notre sensibilité, si tel est le sens de notre humaine humanité. En un mot « faire un travail sur soi » et sur sa « mémoire en devenir », comme me le conseillait Abdelkébir KHATIBI, lui-même.

J’avais travaillé avec lui à la revue Signes du Présent[1] en 1988, où j’ai publié « Sociétés sans horloge », mon étude comparative entre « Les Argonautes du pacifique occidental » de Bronislaw Malinovski et le Daour des Regraga auquel je venais de participer. Dans cette étude j’écrivais entre autre : Dans cette énorme roue qu’est le temps, les vies humaines ne constituent que des jalons qui se succèdent de génération en génération jusqu’à l’horizon des siècles qui se perdent. Les Regraga s’obstinent à tourner autour du printemps : on a du mal à percevoir chez eux, le temps qui passe, les hommes qui s’en vont dans le silence. Il y a donc plusieurs « revenir » : celui des saisons, celui du rituel, celui du mythe et celui des revenants comme le note le romancier marocain Abdelkebir Khatibi :

« La tradition est le revenir de ce qui est oublié. Ce revenir doit être retenu et questionné pour qu’il nous indique le chemin des morts qui parlent. Que dit la tradition – toute la tradition ? Elle dit le séjour du divin dans le cœur et la raison des hommes. Ce séjour, la métaphysique l’a recueilli dès l’éveil de la pensée. La métaphysique est en quelque sorte, le ciel spirituel de la tradition ».

Invité à un colloque de poésie en Italie, Abdelkébir Khatibi, m’avait alors confié son propre bureau à l’Institut Universitaire de la Recherche Scientifique pour y écrire mon étude qui sera publiée cette même année au n°4 de Signes du présent, consacré au temps et à la culture technique. Abdelkébir Khatibi y publiait un intermède intitulé « Jeux de hasard et de langage ». Il m’avait également chargé d’un compte rendu d’ouvrages d’auteurs ayant traité du temps : l’horloge hydraulique de Fès d’après un document arabe d’Al Jazari, l’horloge chinoise d’après Nedham, l’attracteur universel d’après Ilia Prigogine, prix Nobel de Chimie... A son retour d’Italie, il m’avait confié que pour lui « le temps, c’est la vie ».

Cette collaboration qui m’avait permis de publier ma seule étude véritablement scientifique, n’est pas née du hasard : comme il me l’a confié lui –même, mon étude comparative avait pour arrière plan « tout un livre » et surtout tout un travail de terrain qui a duré quatre années auprès des Regraga en pays Chiadma, soit de 1984 à 1988. Mais ma première rencontre avec Abdelkébir remonte à 1987, quand en tant que journaliste, j’ai publié le 12 janvier à Maroc Soir, notre entretien intitulé :« Notre mémoire est une richesse, prenons-la en charge » . On y décelait déjà sa préoccupation du temps qu’il s’agisse de l’eternel retour ou le temps irréversible de la mort et de l’histoire :

Maroc soir. – Dans votre dernier recueil « Dédicace à l’année qui vienne », il y a un rapport au temps cosmique et saisonnier, au temps amoureux. L’année, l’anniversaire, le mois, le jour, la clarté à partir des lois propres de la poésie. Donc dédicace à l’année qui vient. Vous rejoignez un peu les rites de passage qui font partie de notre culture...

Abdelkébir Khatibi : Oui, c’est d’ailleurs une poésie ritualisée. Dans le deuxième poème, il est dit : « Ritualiser chaque mot en son cadre d’or ». Ritualiser, en faire une cérémonie et que le principe de ces poèmes c’est donc fonder la poésie sur des gestes qui existent dans notre société aussi. C'est-à-dire le rite, le retour des fêtes, des années...

Maroc-Soir. – Mais il n’y a pas de rites sans musique. Marcel Mauss disait : « L’homme est un animal rythmique ». Vous parlez vous-même de la musique du silence, je vous cite : « Cette belle idée de l’art rendue humblement au silence des choses »...

Abdelkébir Khatibi : Oui, j’essaie dans la mesure de mes moyens de retrouver ce que j’appelle « une mémoire en devenir ». C’est qu’il y a toute une richesse en nous que nous ignorons. Parce que nous imitons trop vite soit la poésie des autres soit l’écriture des autres. Alors qu’en nous, dans notre sensibilité il y a une part très riche mais à côté de nous. Alors, comment peu à peu découvrir cette mémoire en devenir ? C’est un travail sur soi. Il n’y a pas d’autres voies que de travailler sur soi – je ne parle pas simplement affectivement et au jour le jour, régler les problèmes de l’économie, du travail. Mais je pense aussi au travail sur soi, quand on est artiste. Ce travail sur soi demande de puiser dans sa force et de la reconnaître, de lui donner sa place.

Maroc-Soir.- Dans les pays Arabes les rapports entre hommes et femmes sont entourés de trop d’interdits...

Abdelkébir Khatibi : Il ne faut pas exagérer, il y a des choses qui sont dites, d’autres silencieuses. Chaque société a des règles sur l’interdit, sur la parole interdite. Mais pour quelqu’un qui lit au second degré ; il trouve toujours qu’on parle d’une certaine manière d’une société. Si vous lisez par exemple « L’anthologie de la poésie Esquimau », vous allez trouver partout cette métaphore ; en parlant d’une femme, le poète dit : « Vous êtes belle comme un petit phoque ». Evidemment pour un arabe ça ne veut rien dire le « petit phoque ». Lui, il a parlé de gazelle, d’oiseaux, de colombe ou, de métaphores végétales différentes. Donc la représentation de l’amour sous forme poétique change.

Maroc-Soir.- La tradition n’est pas seulement ces « mort qui nous parlent » ; la tradition retrouvée et travaillée peut devenir une nouvelle source de créativité...

Abdelkébir Khatibi : Ah oui, moi j’irai assez loin – et je crois que j’ai eu l’occasion de le dire devant l’Union des Ecrivains Marocains – que dans la tradition poétique marocaine ( c’est la poésie populaire Arabe, Berbère) est de très loin la plus importante, la plus adaptée à notre imaginaire. Je considère Sidi Abderrahman el-Majdoub comme le meilleur poète Marocain jusqu’à maintenant. La poésie populaire dans ses différentes composantes – la plaine, la côte, la montagne – peut entrer dans une mémoire en devenir. Par exemple l’audio-visuel – qui n’est pas encore techniquement avancé chez nous – s’il veut travailler sérieusement devrait entrer en contact grâce à des artistes, avec l’art et la culture populaire. C’est une chose qui n’est pas encore faite. Donc au lieu que la culture populaire soit simplement décorative ou folklorisée ; elle est partie prenante de l’avenir et de la mémoire en devenir. Elle peut donner naissance – grâce à des artistes et des poètes – à de nouvelles formes artistiques. Je vais vous donner un exemple qui n’est pas Marocain : le grand pianiste Chopin – l’un des plus grands écouté dans le monde – avait écrit la plupart de ses partitions à partir des airs populaires polonais, et il en a fait une musique internationale et mondiale. Il a fait la synthèse entre la musique classique et la musique populaire. A mon avis, c’est un travail sur nous, c’est de prendre en charge toutes les stratifications de notre mémoire qui est une richesse.

Maroc-Soir – Les représentations paysannes sont parfois poétiques comme ce jeune fellah qui me dit : « La coccinelle nait simplement de la rosée du blé » ?

Abdelkébir Khatibi : C’est très beau ce qu’il dit sur la coccinelle. Ça me fait penser à une coccinelle qui a fait tout le voyage du Sud de Suède en train avec moi. Elle était là dans le wagon. On a pris le ferry boat pour traverser et elle a disparu. Une coccinelle qui a donc passé les frontières à sa manière sans passeport. On pouvait faire un conte sur les coccinelles qui traversent les frontières. La coccinelle en arabe, en berbère, en français, est une métaphore d’autre chose.

Maroc-Soir – Un autre fellah me fait cette réflexion : « Il y a deux types d’esprits. Ceux qui sont soit mâle soit femelle sont stériles. Seuls ceux qui sont à la fois mâle et femelle fécondent les idées ». Je vous rapporte ces propos parce qu’ils me font penser à certaines de vos réflexions sur l’androgyne.

Abdelkébir Khatibi : Dans ma tête, l’androgynie c’est une manière de vouloir faire un. C’est l’amour lui-même. C’est la tentation de l’amour de faire un et en fait il y a un et un, ça fait deux. Il y a une sexualisation. Et il y a trois, le troisième étant l’enfant. Donc, l’amour, c’est vouloir faire de trois l’un. Ce qui est évidemment une tentation mythique de l’androgyne depuis longtemps. Il faut bien mettre les choses au point entre la réalité et l’imaginaire mythique. L’androgyne pour moi c’est le mythe de l’unité de l’amour, c’est tout.

Maroc-Soir – Un conteur populaire me dit un jour : Le jour de la résurrection même les analphabètes retrouveront la faculté d’écrire ; l’indexe sera leur plume, la bouche leur encrier et le linceul la page blanche. Comme le miracle coranique avait commencé pour le Prophète par l’impératif : « Lis ! », le miracle de la résurrection commencera pour chacun d’entre nous par l’impératif : « écris ! ». Qu’en pensez-vous ?

Abdelkébir Khatibi : On peut interpréter de différentes manières. Je ne suivrais pas sa manière d’interpréter. Mais par exemple, symboliquement l’enfant apprend la langue, il naît au monde en tant que corps et puis il naît au langage en apprenant le premier mot, son nom propre, le nom propre de sa mère, son père, son entourage et il entre dans le langage comme naissance. Une résurrection dans ce sens là, parce qu’elle permet de rentrer dans un autre ordre du symbolique qui change les choses dans le sens où l’activité de l’écrit a sa loi propre. C’est une activité qui laisse des traces, qui durent et qui entrent dans une mémoire et dans une généalogie de textes, qui se transmet de siècles en siècle. Donc, la résurrection c’est la survie aussi de textes dans ce sens là.

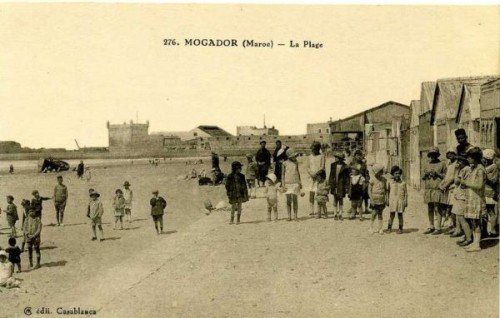

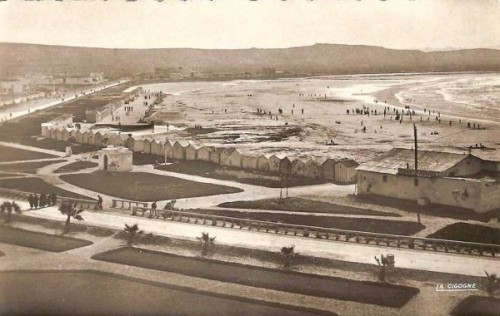

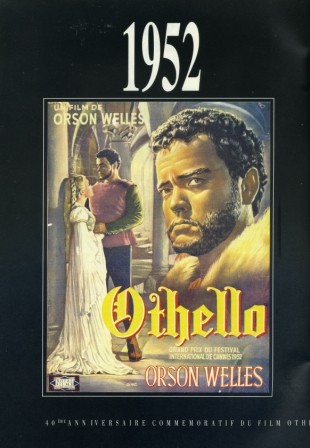

Dans "Mémoire tatoué", Abdelkébir Khatibi évoque Essaouira en amoureux courtois :"Coquille entourée de sable, cette ville s'ébauche en une miniature aux couleurs tendres, et je tais d'autres vibrations".. sa plage "se laisse coiffer gentiment par de petites barques en bois". C'était du temps où on pouvait croiser Orson Welles sur les remparts de la Scala de la mer,dans le rôle du fougeux Othello face à la charmante Desdemone:

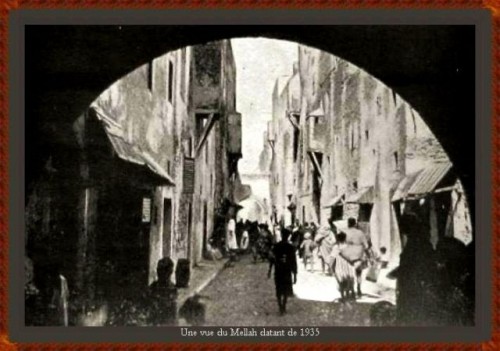

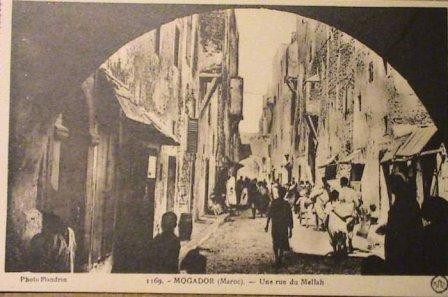

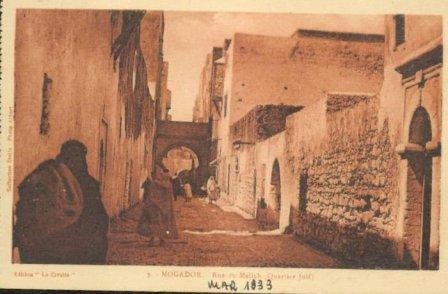

Froide, souvent balayée par le courant des cannaries, la plage monte de l'eau, poussée par un horizon légèrement courbé. Il faut un regard pâle et malicieux pour éviter les grains de sable, qui attaquent quand on tourne la tête, et s'envolent gentiment dans tous les sens.La plage se laisse coiffer par de petites barques en bois, fuguant tranquillement en une série monotone; cela arrange bien les choses si s'habitue le regard, on appuie sur l'oeil et la ligne s'aligne, elles, les barques mignonnes, maisons de poupées, on a affaire à un peu de vent fougeux, qui mord mieux? Pas même les vagues, car elles se bousculent, comme pour s'excuser, elles contournent au loin un îlot, prison dedans, près du port, l'empire portugais avec la marque massive de ceux qui croyaient enchaîner les hommes à la pierre. Ville à vendre disent maintenant les gosses.Il y a dans cet urbanisme costaud, le rêve grandiose des pirates de l'histoire.Là aussi, vent sableux déjouant la majesté de ces forteresses, je pointais vers la mer, à travers les canons enfourchés, le cri.Le Dieu de notre enfance est-il mort, cent fois mort,jeté sur les rochers?Orsen Welles y tourna son Othello, ténébreux, décisif, un couteau.La ville qui y figurait, recrutée à coup de dollars, connait par coeur le drame de la reine assassinée.Ainsi, la jalousie, reine à vendre aussi. Coquille entourée de sable, cette ville s'ébauche en une miniature aux couleurs tendres, et je tais d'autres vibrations: la surprise du soleil, la ville se recrovillant et le parfum d'argan, lieu commun du sud marocain et impression douceâtre d'un vol continu.Le mellah n'est pas loin, d'autres odeurs, un autre dialecte légèrement chantant qui me faisait pouffer.Je happais des calottes de vieux bonhommes, et les vendais.Avec l'argent, on recommençait dans l'autre sens.Il serait dit que lejuif refera l'histoire à rebours, prisonnier d'une différence millénaire.Ce ne sont que légendes d'Anciens. Paix!Paix!Paix!"

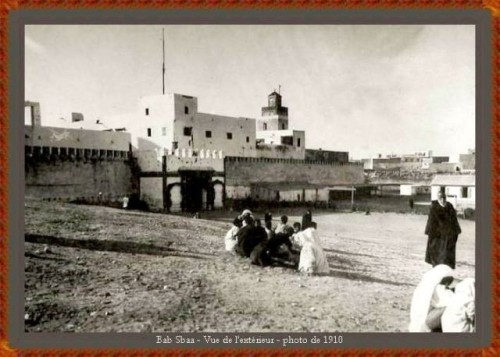

. Les cabines de la plage étaient d'abord en bois puis en pierre de taille s'ouvrant en arrêts de poisson sur la plage avant d'être démolies par le conseil municipal présidé par Tahar Aifii au début des années 1980 : le même qui a résé les vieux cimetières de Bab Marrakech et qui a détruit les marchés du centre de la médina ainsi que le vieux marché des orfèvres et des bijoutiers.Voici le plus récent témoignage sur le cimetière de Bab Marrakech publié sur facebook par un jeune de la ville :

« Le lundi 5 septembre 2011, alors que je rentrais par Bab Marrakech , j’ai vu pleurer amèrement un français âgé de plus de soixante dix ans :

- Qu’est ce qui vous fait pleurer ainsi ? Lui demandé-je.

- Un ami d’Essaouira, me répondit-il. Il s’appelait Brahim et il était enterré au cimetière de Bab Marrakech. Je venais régulièrement me receuillir sur sa tombe. Mais cette fois ci je n’ai trouvé ni cimetière ni tombe pour me recueillir. Qui est responsable d'une telle profanation ? Qui s’est permi d’effacer ce lieu de mémoire ? Puis, aux pas de charge il se dirigea vers la municipalité, probablement pour y trouver un début de réponse à cette question douleureuse qui le tarrode désormais : Pourquoi en terre d'Islam un tel mépris pour la mémoire des morts?

Le centre ville fait maintenant pitié par comparaison à celui d' hier : il n’y a plus ce bel ordonnancement des corps de métiers de jadis, où les marchands des quatre saisons occupaient un segment à part de celui des forgerons et des marqueteurs. Il y avait même un édit municipal du Protectorat qui interdisait le mélange des genres, des torchons d'avec les serviettes comme on le constate maintenant. Aujourd’hui nous constatons avec désolation une indescriptible anarchie où les marchands de pacotilles envahissent allègrement l’allée des bouchers et où plastique et aluminium viennent se placer au beau milieu des vendeurs de fruits et légumes. La ville connaît une alarmante dégradation de son tissus urbain et de sa qualité de vie : elle passe pour ainsi dire du statut d'une ville Méditerranéenne sur l'Atlantique , d'une Cordoue en pays de l’arganier, à celui d' une bourgade rurale décrépie donnant raison à un Orson Welles à qui on demanda un jour au soir de sa vie:

- Maître, pourquoi vous ne revenez pas à Mogador de vos anciens amours?

- J'ai peur que la ville ne soit plus le Mogador que j'avais connu...."Leur répondit-il.

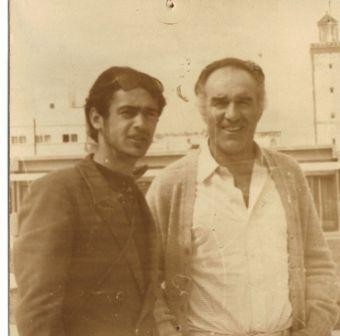

Le chalet de la plage avait ouvert ses porte au tout début des années 1950, c'est à dire en plein tournage d'Othello : Orsen Welles, se rendait souvent à ce nouveau restaurant accompagné du fils aîné des Papes, colons qui possédaient une ferme à Chichaoua et à qui appartenait le bain maure où eut lieu d'ailleurs une des scènes du film....Dans cette lettre Orson Welles explique que c'était le marché au poisson qui tenait lieu de bain turc!

Et le meilleur endroit qu’on pouvait trouver pour Chypre n’était pas Chypre, évidemment, les films étant ce qu’ils sont , mais Mogador. Nous étions près de ces merveilleux remparts où nous avons trouvé tant de plans importants…Mais quand nous sommes arrivés à Mogador avec notre grande équipe italienne (elle était énorme, avec à sa tête le très distingué A.Brizzi, l’un des plus grands cameraman italiens, et qui sait combien de gens, peut-être trente cinq ou quarante) et la troupe au grand complet…Donc quand nous sommes arrivés à Mogador, en avion, nous nous sommes installés dans nos garnisons qui étaient très modestes, parce que c’est tout ce qu’il y avait à l’époque dans cette ville . J’ai commencé à attendre !...

Et le meilleur endroit qu’on pouvait trouver pour Chypre n’était pas Chypre, évidemment, les films étant ce qu’ils sont , mais Mogador. Nous étions près de ces merveilleux remparts où nous avons trouvé tant de plans importants…Mais quand nous sommes arrivés à Mogador avec notre grande équipe italienne (elle était énorme, avec à sa tête le très distingué A.Brizzi, l’un des plus grands cameraman italiens, et qui sait combien de gens, peut-être trente cinq ou quarante) et la troupe au grand complet…Donc quand nous sommes arrivés à Mogador, en avion, nous nous sommes installés dans nos garnisons qui étaient très modestes, parce que c’est tout ce qu’il y avait à l’époque dans cette ville . J’ai commencé à attendre !...

Tandis que nous étions là à Mogador, il nous vint l’idée que peut-être nous pourrions fabriquer nos costumes ( qui n’avaient pas été commencé, à Rome, ou qui, s’ils l’avaient été , devaient être entre les mains de la police) , que nous pouvions faire faire nos costumes par les tailleurs juifs de Mogador qui vivaient très heureux en ces jours révolus…Donc on a engagé des tailleurs juifs , on leur a montré , des reproductions, de Dames et de Messieurs, de Capocco, et aussitôt ils se sont mis à les faire…Il y avait des bains turcs à l’époque ; tout ce qu’on avait à faire , c’était d’entourer les têtes des personnages avec des serviettes et de les photographier au dessus de la ceinture. Nous empruntâmes , un peu d’encens à la cathédrale voisine, remplîmes le bain turc de vapeur(d’ailleurs, ce n’était pas le bain turc, mais le marché de poissons). C’est au milieu des bouffées d’encens et de l’odeur de poissons décomposés que nous avons tourné sur plus d’une bobine et demie, cette séquence si prenante et si périlleuse du meurtre de Roderigo.Orson Welles

Le tournage d’Othello a Mogador a duré exactement dix mois ; soit du 12 juin 1949 au 7 mars 1950, comme en a témoigné l’acteur Micheal Mac Liammoir (qui joue le rôle de Lago dans le film) dans son carnet de tournage. Ce qui suppose u’Orson Welles avait effectué ses repérages à Mogador bien avant cette date :

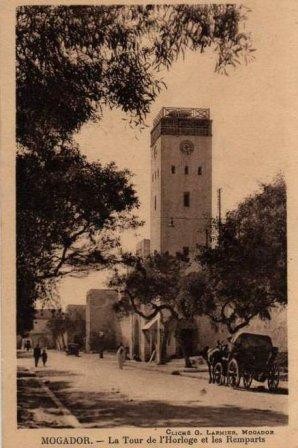

Marrakech le 21 Mai 1949

C’est pour moi, la principale nouvelle , et de plus celle qui me donne le tournis : nous allons faire Othello à Mogador et , pas du tout à Rome , ou Nice ou Paris, non. C’est la toute dernière trouvaille d’Orson Welles…Mogador possède une forteresse qui a été construite par les Portugais (Dieu leur pardonne !) au seizième siècle …La mer naturellement sera herrlich, mais Mogador étant située sur l’océan atlantique, elle sera aussi beaucoup trop froide pour qu’on puisse s’y baigner même en été. De plus, il y a du vent et du brouillard. Le vent vient aussi de l’atlantique, et nuit et jour, les vagues déferlent par dessus la forteresse : elles provoquent le brouillard qui donnera cette impression de mystère, d’étrangeté, ce climat, cette stimmung quoi ? Si convoitée par der Welles.

Mogador, le 10 juin 1949

Des nouvelles alarmantes nous arrivent : toute la garde robe masculine est bloquée indéfiniment à Rome(les vêtements des femmes sont en sécurité ici). On a procédé à une revue complète des costumes (ils empestent le comphre et évoquent davantage Véronèse que Carpoccio, mais on peut les retoucher). Dans un local loué dans la médina, on a aussi étalé quelques belles armures. Orson a décidé d’ouvrir le feu et de commencer par tourner la tentative d’assassinat de Cassio, puit le meurtre de Roderigo par Lago qui lui fait suite. Orson est sorti d’une nuit blanche avec l’idée ue l’assassinat se passerait dans un bain turc.

Le 12 juin 1949

Il faut se rendre à l’évidence : si les vêtements de Lago pourront être prêts dans quelques jours, le tailleur de la ville ne nous permet pas de tels espoirs pour les costumes de Othello, de Roderigo ou de Cassio. Orson est au désespoir : dans toutes les scènes de l’arrivée à Chypre par lesquelles il voulait commencer son tournage figurent inévitablement ces personnages .

Le 7 juillet 1949

Merveilleuse journée sur une plage à l’est de la ville. Nous jouons la scène où Othello (dissimulé) n’entend pas. C’est un miracle. Lago dit à Cassio :

- Si l’affaire dépendait de Bianco , comme vous réussiriez vite !

Par contre au moment où Bianco les rejoint, il entend très distinctement la réponse de Cassio :

- Hélas, pauvre coquine, je crois vraiment qu’elle m’aime.

Et toute la conversation qui l’égare et perd Desdémone.

Le 14 juillet 1949

Orson dont les yeux sont à nouveau injectée de sang, a envoyé Betsy à Paris pour de mystérieuses vacances …Apparemment , il est à nouveau à la recherche d’une autre Desdémone.

Le 16 juillet 1949

Nous passons toute la journée à répéter frénétiquement ce fragment de la scène de jalousie . Orson, magnifiquement habillé et maquillé brun - chocolat par Santoli, met Vasco , fait les cent pas pendant des heures pour s’imprégner de la scène. Il va et vient au bout de la tour de garde la plus éloignée, au milieu d’un enchevêtrement de pièces d’artillerie, et donne le frisson aux techniciens inquiets qui voient en bas les rochers noirs et les vagues qui sautent et, au dessus de leur tête, la tempête qui hurle.

Mogador 19 janvier 1950

Orson parait en forme , mais ses yeux sont injectés de sang. : il a dû avoir des soucis. Nous commençons à travailler mardi(Orson ne doit pas être au courant ou bien l’aura oublié sa résolution inébranlable de ne pas commencer quelque chose un mardi, ce jour portant malchance en Espagne).

Le 7 mars 1950

Quand tout fut fini et que , une fois de plus, le soleil eut disparu dans la mer ; Orson procède à l’habituelle cérémonie d’embrassade, inévitable quand il a déchargé d’un poids son esprit, sa poitrine ou tout autre partie de son corps, puis il me dit :

- Monsieur Marc Liammoir je suis heureux de vous annoncer u’à présent vous êtes un acteur en congé, vous en avez terminé avec Lago.

Après nous avons bu du champagne au club. J’étais mi-triste , mi-joyeux. Joyeux parce que c’était agréable de retourner passer une semaine ou deux à Paris , de faire des plans pour de prochains films et d’entendre les tous derniers projets d’Orson. Mais ce sera triste parce que nous sortirons d’une aventure , Hilton et moi, et nous deux nous aimons les aventures ( avec ou sans raison et celle-ci a été la nôtre).En outre cela va être éprouvant , pénible, déchirant, de faire ses adieux à Mogador, où, pour moi, le film commença et se termina.Et par-dessus tout ça sera triste de voir s’estomper le souvenir de ses amis, de ses compagnons, qui sont restés jusqu’au dernier jour…

Dans son témoignage à Mogador en 1992, Beatrice Welles – SMITH , la fille d’Orson qui a travaillé à la restauration du film disait que quand son père parlait d’Othello, il le faisait avec un profond amour : « Il se rappelait toujours avec bonheur du tournage du film au Maroc , pays qu’il admirait énormément. Au point que quand il est allé présenté Othello au festival du film à Canne, il le fit sous le drapeau marocain. Je suis fière de dire que c’est pour son film marocain qu’il avait obtenu la si convoitée « Palme d’or »…C’était l’un des plus grands artistes de tous les temps. »

Affiche réalisée en 1992 par Hucein Miloudi

pour le 40 ème anniversaire du tournage d'Othello à Mogador

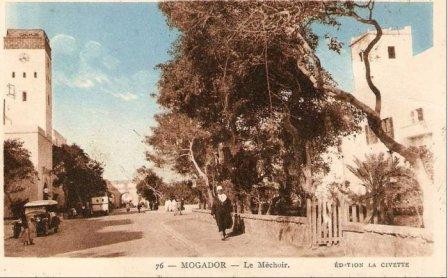

Le décor joue un rôle essentiel dans la mise en scène de la tragédie d'Othello. Ceux de Mogador avec sa forteresse dans les brumes avec une telle découpe sur le ciel qu'elle convient le mieux au complot Shakespearien de Lago. Au début des années cinquante, le souvenir était encore vivace du tournage d’Othello par Orson Welles à Mogador. Le soir on le voyait souvent méditer sur la grande place du syndicat d’initiative.

Ô toi qui s’en vas vers Adouar

Emporte avec toi le Nouar

La rime est un jeu de mot entre « Adouar » (le nom de la sombre impasse supposée cacher les belles filles de la ville) et le « Nouar » (le bouquet de géranium et de basilic).

Mon père me racontait qu’un jour Orson Welles se présenta à son atelier alors qu’il était en train de terminer une magnifique table en bois d’arar, décoré de dessins géométriques complexes et de rinceaux d’inspiration andalouse. Quand mon père dit à Orson Welles le prix de la table en question, le cinéaste américain en fut offusqué :

- À ce prix-là, lui dit-il, je briserais cette table sur ma tête plutôt que de la vendre !

L’atelier fermé de mon père

Maintenant,dans une ville-bazar, partout s’installent des bazaristes venus du Grand Sud. . Il n’y a plus d’artisans incrustant la nacre dans les essences de l’Atlas. Les artisans meurent, émigrent ou noient leur chagrin dans le vin. Je passe devant l’atelier de mon père : fermé. Celui d’Amseguine, le maître des rebouteux, également. Celui de Ba Antar avec ses tables d’arar aux dessins géométriques et floraux complexes, aussi. Les grands maîtres de l’artisanat local morts, ne reste plus qu’un immense bazar. Les Rifains en nouveaux seigneurs du port, les Sahariens pour les bazars, et les Européens pour les riads, voilà la nouvelle configuration du peuplement d’une ville où il faut être désormais du tourisme ou ne pas être. De « carrefour culturel », Essaouira n’est plus qu’une station balnéaire, où la plage – le convivialtaghart de notre enfance, jadis dédié aux compétitions sportives entre quartiers est désormais vendue aux résidents d’hôtels de luxes et quadrillée de policiers, à moto, à cheval et à pied, et le soir venu, violemment éclairé par de puissants projecteurs : surveiller et punir… Il est loin le temps où les femmes venaient se débarrasser du mauvais sort, aux sept vagues de l’aube, le temps où des devineresses berbères prédisent l’avenir en écoutant des térébratules fossiles, le temps où l’on n’osait pas s’approcher des vagues les nuits obscures, de peur d’être frappé par les déesses de la mer. Bref, il est loin le temps des ensorcellements et des mystères. Voici venu le village planétaire des marchandises… et des rencontres virtuelles des solitudes.Seul le mellah,le quartier juif, taudifié

et en partie effondré, échappe encore à cette balnéarisation mondialisée, parce que trop exposé aux embruns. Mais guère pour longtemps…(on peut lire en bas de la photo en noir et blanc: "Street in JewsTown,Mogador).Au mellah un flot de touristes est invité par un guide à visiter une vieille maison juive sur laquelle est écrit :« Cette maison est à vendre : porte ouverte à l’acheteur ».

La maison et le bain "Papes"

Les Papes étaient nos voisins et leurs enfants nos amis. En leur compagnie nous avons connu les moments de bonheur les plus intenses de notre enfance. Charles, Michel et Patricia Papes, de petits français en plein quartier arabe! Ensemble nous explorions à la lisière des vagues, de petits coquillages dissimulés sous le sable, nous construisions nos châteaux éphémères sur la plage, et plus loin encore nous rejoignions les ruines du palais ensablé au fond de la baie où au milieu des algues et des rochers aux eaux limpides nous recherchions les frétillantes crevettes grises ainsi que les têtards de l'oued ksob et les escargots que nous récoltions sous les pluies battantes à l'ombre des mimosas en fleurs de Diabet…

Des années plus tard j’ai appris que Michel Papes, mon ami d’enfance avec lequel je jouais dans les sombres ruelles de Mogador et que je retrouvais avec un immense plaisir à chaque retour de l’été, serait mort d’un accident de voiture en France. Ce jour là j’ai rêvé que je courrais après lui sur la plage immense et lumineuse et qu’au moment de l’attraper il s’est envolé au ciel comme s'envolent les oiseaux de ces rivages….