23/11/2009

Jérada

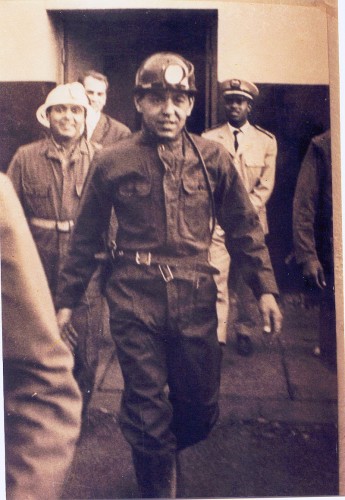

les derniers mineurs de jerada

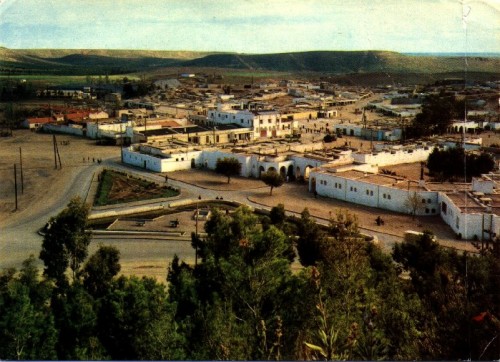

Au bout de la nuit et du voyage vers l'Oriental, en ce mois de décembre glacial, le ciel matinal et gris d'Oujda nous accueille. A cinquante kilomètres plus au sud, je me rends à Jérada, cité de mineurs en fin de parcours. Radioscopie d'une ville en quête d'avenir.[i]

Par Abdelkader Mana

JERADA, UNE NOUVELLE ATLANTIDE ?

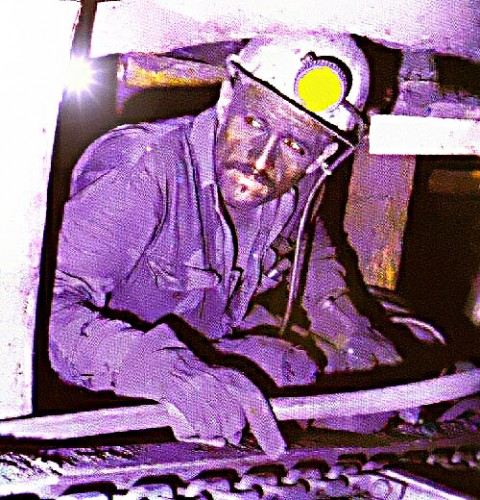

Depuis sa reconnaissance par les géologues en 1929 et son exploitation effective en 1936 , le bassin carbonifère de Jérada avait transformé cette région agricole en zone minière. Prochainement, en l'an de grâce 2001, le dernier puits sera fermé, et le dernier mineur prié de redevenir le fellah qu'il a toujours été. Difficile reconversion, quand on sait que la mine a crée autour d'elle une communauté de destins, une identité propre à ceux qui ont partagé les joies de la fête, mais aussi les ruines invisibles de la silicose : inhalé au fond des galeries souterraines, le dépôt cristallin de poussière noire finit par durcir et obstruer l'appareil respiratoire, y étouffant progressivement la vie. Incurable est la silicose, parce qu'elle adhère irrémédiablement aux parois pulmonaires. L'inertie se substitue progressivement à la plasticité cellulaire, le mort se saisit du vif. La mine ferme, les damnés de la silicose restent : plus de travail à la mine, plus de travail ailleurs, que vont-ils devenir ?

Ce simple mot, « Jérada » (sauterelle en arabe), produit en moi, comme « une déflagration du souvenir » . Il me rappelle étrangement cette vieille comptine dont jadis nos grands - mères berçaient en nous l'enfant qui rêve :

« Â Jérada Maalha !

Fiin kounti saarha ? »

O sauterelle bien salée !

Vers quelle prairie t'en es-tu allée ?

C'était au temps des disettes et des vaches maigres, où des nuées de sauterelles décimaient les champs, et où il ne restait aux hommes affamés qu'à se gaver de grillades de sauterelles salées.

Nuée de pique-bœufs dans le ciel d'Oujda. Au bord de la route des « trabendistes » proposent à vil prix de l'essence en noir, qu'ils sont allés chercher en Algérie toute proche. Ici, le « trabendo », terme par lequel on désigne toutes sortes de transactions, semble tourner au ralenti, non seulement des lenteurs des réveils ramadanesques, mais à cause de la double fermeture : celle de la frontière algéro-marocaine et celle de la mine carbonifère de Jérada.

Sauterelles et hérisson

Les champs reverdissent déjà de leurs jeunes pousses de fraîcheur. Il a dû pleuvoir sur ces étendues steppiques et dépeuplées couvertes d'alfa, sur ces petites crêtes dénudées qui ferment l'horizon plus au sud, et sur cette haie d'arbres, dressant vers le ciel leurs branchages fantomatiques et nus. Par delà les collines dénudées et les amandiers en fleurs ; la traversée de l'oued Isly, connu pour la bataille éponyme qui oppose en 1844 un Maroc qui soutenait les incursions de l'Emir Abdelkader depuis le Rif jusqu'en Algérie qui venait alors d'être occupée par la France. Par delà les frontières, histoire commune, proximité géographique : ici -même le jeûne est rompu aux dattes d'Algérie. Par delà les étendues steppiques et les rivières partagées, mêmes goûts musicaux : le Raï d'Annaba est apprécié à Jérada et le Gharnati de Tlemcen à Oujda. Par delà les conjonctures politiques, croisement de destins et affinités électives l'emportent de loin.

Traversée de « Guenfouda » (hérisson en arabe), localité née, non pas autour d'un marché hebdomadaire rural, mais plutôt autour d'une activité minière : dans des hangars de type colonial, on transformait jadis le minerai de charbon en « boulets » destinées à l'exportation. Tout semble indiquer que la région vit non pas du sol laissé en friche pour la vaine pâture, mais des ses énergies telluriques. Ici, l'activité minière a finit par l'emporter de loin sur l'activité agricole, vidant du même coup celle-ci de sa substance humaine, comme semble l'indiquer ces immenses étendues où l'on a du mal à apercevoir ne serait-ce qu'un épouvantail.

"Qu'allons-nous devenir

seuls au milieu des ruines?"

Après le plat pays, le massif montagneux. Le bassin carbonifère est situé au sud de cette montagne. M'étant assuré que « Guenfouda » (hérisson) n'est pas encore Jérada (sauterelle) - les toponymes ont ici des airs de totems - je m'assoupis. Au réveil, j'y suis déjà comme au sortir d'un rêve. C'est donc cela Jérada ? Une immense joutia (marché aux puces) de bric à brac, un baraquement de taudis en briques, urbanisme sans allure, éclaté au milieu de montagnes de remblais de charbon. Au pied du minaret délavé de la place centrale - y a-t-il vraiment un centre à Jérada ? - on marchande, la mine grise, de maigres étalages d'oranges et de poissons faméliques pêchés je ne sais où. C'était donc cela la ville minière ?

Tout autour de la place, des échoppes de bricolage : ateliers d'électricité, mécanique, plomberie, menuiserie, chaudronnerie. On vend de tout, on répare de tout, on a même ouvert une « Jérada Internet » ! C'est en ces mille et un petit métiers que ce sont reconverties les anciennes gueules noires . Une reconversion qui ne concerne que les ouvriers de surface mais pas les charbonniers du fond dont le seul savoir - faire est justement d'aller au charbon. Minés par la silicose, désoeuvrés par inaptitude ou pour cause de fermeture définitive du puits dans lequel ils passaient le plus sombre de leur temps, ils déplorent néanmoins la fermeture de la mine dont ils extrayaient au risque de leur vie, leur raison d'être et leur dignité d'hommes. Depuis que du fond de la terre - mère, les énergies telluriques ne font plus surface, depuis que les puits se sont mis à fermer l'un après l'autre, la ville née et autour de la mine ne sait plus de quoi demain sera fait.

Une mosaïque de tribus

L'argent circule peu dans cette ville où la mine n'est plus qu'un puits sans fond ni issue. Une ruine dont on extrait plus d'énergie - pour continuer à faire tourner la centrale thermique, on importe désormais un combustible douteux - et encore moins de richesse : « Il y a encore des réserves de charbon pour un siècle, mais on a décidé de fermer les charbonnages, nous explique cet ancien ouvrier de surface. Question de politique. La mine ne faisait pas seulement vivre Jérada, elle profitait aussi à la ville d'Oujda. Après la fermeture, certains mineurs sont restés sur place, mais beaucoup d'autres sont retournés dans leur patelin d'origine dans le sud ou à Berkene ».

En raison des départs

pour fermeture de la mine,

la cité ouvrière est actuellement

en démolition.

On me conseille d'aller rencontrer un certain Mohamed Lashab, un syndicaliste qui aurait participé aux négociations conduisant à la fermeture de la mine : « Je vis ici depuis 1945, dit-il. Quand je suis arrivé à Jérada, j'avais à peine trois ans. Maintenant, je suis à la retraite. On est venu de Debdou où mon père ne pouvait plus vivre de la petite agriculture. Des membres de sa famille qui travaillaient déjà à la mine en 1945 l'avaient incité à les y rejoindre ». Le recrutement s'opérait souvent de la sorte : les mineurs originaires de régions rurales pauvres, une fois établis sur place, faisaient venir voisins et famille de leur village d'origine, leur servant dans un premier temps de « structure d'accueil ». c'est la cas d'Afenzy, né à Demnate en 1950, venu travailler comme mineur au début des années quatre - vingt « parce qu'il y avait des gens de Demnate qui travaillaient déjà ici ». C'est le cas d'Ahmed, né aussi en 1950 chez les Béni Lent, fraction Tsoul, dans la région de Taza, venu à Jérada en 1972 pour rejoindre son frère qui travaillait déjà dans la mine. Ainsi, de fil en aiguille, Jérada, mi-ville, mi-village, s'est composée de quartiers et de douars dont les habitants avaient pratiquement la même origine. Ce qui explique que les quartiers portent les noms de régions lointaines : Sous, Marrakech, Taza, Debdou, Demnate, Béni Yaâla, Oulad Sidi Ali, Oulad Âmer, Zkara, Oulad Maziane. Il y a même des membres de la même tribu qui habitent des sous - douars : Laghouate installés au douar Oulad Âmer, Béni Guil au douar Oulad Maziane (ces derniers sont des éleveurs connus pour la qualité de leur mouton « Guilli »).

Jérada était ainsi composée d'une mosaïque de tribus, comme en témoigne Malika El Kihal, fille de l'un des premiers mineurs : « De mon enfance, je garde l'image de la place centrale de Jérada où, à l'occasion d'une fête religieuse ou nationale, on pouvait assister à tous les folklores du pays. Le personnel organisait une fête saisonnière , l'Ouaâda , qui était à la fois un rite de passage et un pèlerinage » . La ville était structurée en fonction des activités de la mine : il y avait la cité ouvrière, la cité des agents de maîtrise et « la cité Russe » (édifiée dans les années soixante - dix par les Soviétiques venus monter la centrale thermique) où résident les ingénieurs. Du temps du Protectorat, se souvient-on, les agents qui occupaient la cité ouvrière n'avaient pas le droit d'entrer ni de se promener dans la cité des agents de maîtrise, alors occupée par les Français.

Beaucoup de vendeurs mais pas d'acheteurs

En pleine activité, la mine produisait jusqu'à 700 000 tonnes de charbon par an et employait 7000 personnes. Ce qui faisait vivre jusqu'à 70 000 âmes. En raison des départs pour fermeture de la mine, la cité ouvrière - noyau primitif de Jérada - est actuellement en démolition. Dans les autres quartiers qui restent encore debout, on peut lire l'inscription « à vendre » sur les façades de nombreux taudis. Mais comme il n'y a pas d'acquéreurs, leurs propriétaires finissent par les abandonner . C'est le cas d'un certain Zeroual, originaire du Sous, qui a abandonné sa maison, pas de son plein gré, mais parce que dans sa ruelle, les maisons voisines ont été brutalement désertées : vidée de toute vie, elles ne sont plus que des ruines hantées par l'esprit des disparus. Les ruelles fantômes font désormais peur à ceux qui sont restés. La femme de Zeroual et ses enfants ont réclamé de quitter les lieux à tout prix : « Qu'allons - nous devenir seuls au milieu des ruines ? » demandaient-ils à Zeroual qui voulait d'abord vendre la maison avant de partir. Il voulait aussi retarder son départ parce qu'il attendaient le verdict du tribunal sur le litige qui l'opposait depuis des années aux charbonnages. Finalement, il a eu gain de cause : les tribunaux ont rendu leur jugement en sa faveur pour qu'il réintègre son travail dans une mine qui n'existe plus ! Comme il n'a pas non plus trouver d'acquéreur pour sa maison, Zeroual a dû se rendre à l'évidence : il a plié bagage et s'en est retourné dans sa tribu d'origine dans le Souss. Il était bien commode de penser qu'en guise de reconversion les mineurs n'avaient qu'à retourner travailler la terre qu'ils avaient quitté. Mais le hic et le nunc est qu'entre temps ces ex-mineurs se sont urbanisés : on en est au moins à la troisième génération de mineurs depuis le début de l'exploitation de la mine en 1936. Et leurs enfants, qui sont pour beaucoup des diplômés - chômeurs, ne voient pas leur avenir dans un « retour à la terre des ancêtres ». ces jeunes s'attendaient plutôt à prendre la relève de leurs parents en tant que « cadres de la mine ». Or, avec la fermeture de celle-ci, ils se voient brusquement sans perspectives, condamnés « à se tourner les pouces et à croiser les bras », comme avoue un jeune titulaire d'une licence en mathématique, au chômage. Certains ex-mineurs investissent une part des indemnités qu'ils ont reçu des charbonnages en finançant l'émigration clandestine de leur progéniture. Un drame en cache un autre : pour avoir fait naufrage dans le détroit de Gibraltar, on ne verra plus jamais certains de ces jeunes candidats à l'exil. Au lieu de partir, beaucoup ont cependant préféré rester sur place, choisissant d'investir leur indemnités de départ dans le petit commerce ou la création d'ateliers, comme l'explique un mineur à la retraite :

« On veut faire disparaître Jérada alors qu'on sait pertinemment que la mine pourrait encore continuer à produire pendant deux siècles. Après la fermeture les ouvriers ont crée de petites entreprises avec leur savoir faire en menuiserie, des ateliers électriques ou de nettoyage. Mais les effectifs ne dépassent guère une trentaine de personnes, y compris les associés d'une société charbonnière. Cela ne constitue pas vraiment une reconversion vers d'autres activités dont la ville a pourtant cruellement besoin ».

Les jeunes s'attendaient

à prendre la relève de leurs parents

en tant que "cadres de la mine"...

A l'emplacement même du premier puits dont l'exploitation remonte à 1936 - là où se trouvent les locaux de la direction - les Charbonnages du Maroc (CDM) ont cédé des ateliers à leurs anciens techniciens pour qu'ils y créent leur propre entreprise. Louables intentions, encore fallait-il y préparer les salariés avant de plier bagage. Car on ne métamorphose pas du jour au lendemain en d'ingénieux gestionnaires d'entreprises de simples salariés qui ont vécu toute leur vie dans un cadre régi par une discipline de fer et où ils n'avaient aucun droit à l'initiative. Résultat : échec de la reconversion. D'où l'angoisse des « bénéficiaires », face à la précarité et à l'incertitude d'une situation qui les désarme, tant psychologiquement (ils n'ont jamais appris « le goût du risque ») qu'économiquement (ils n'ont pas une assise financière suffisante pour la maintenance et la traversée du désert). Nos nouveaux entrepreneurs donnent plutôt l'impression de regretter la situation confortable que leur conférait leur statut de salarié. Certes, ils ne gagnaient pas beaucoup, mais au moins ils savaient à quoi s'en tenir à la fin de chaque mois : « On n'arrive même plus à retrouver la moitié de notre ancien salaire », se lamente cet associé de l'entreprise qui s'est substituée à l'ancien atelier d'électricité.

Une reconversion difficile

L'isolement et l'enclavement de Jérada n'arrange pas non plus les choses et nos associés n'ont ni les moyens ni la formation requise pour faire connaître leurs services à une clientèle potentielle, dont ils devinent l'existence mais qu'ils ne savent pas atteindre : les commandes sont rares et irrégulières : « Même la centrale thermique préfère réparer son matériel défectueux à Casablanca plutôt que dans nos ateliers. Or, si les commandes continuent à nous faire défaut, nous risquons de fermer dans deux à trois mois au plus tard ». Même son de cloche à l'atelier mécanique, concédé lui aussi à d'anciens techniciens de la mine : « à ce jour, nous n'avons pas touché un centime. Si la situation ne change pas d'ici à six mois, nous serons obligé d'abandonner. Pour le moment, on survit grâce aux charbonnages, mais nous serons bientôt condamnés à perdre ce seul client puisque la mine va fermer. Nous espérons que la centrale thermique de Jérada nous fera une proposition de convention remplaçant celle que nous avions avec les charbonnages. L'argent ne circule plus, le rawaj a disparu, les boutiques ont fermé, des habitations sont en vente. Ne reste ici que ceux qui n'ont pas où partir ». Faute de retrouver une activité de substitution, la ville se meurt. Une mort lente symbolisée par la présence de la silicose : « Une maladie incurable et mal indemnisée », précise le syndicaliste. « Pour moi, un homme atteint à 30% d'IPP(Invalidité Physique Professionnelle, sigle par lequel on désigne pudiquement la silicose) doit être bien payé et avoir 70% de la CNSS. Or il cesse ses activités aux charbonnages et il est inapte à reprendre un travail ailleurs. Tant qu'il est en activité, il est soigné lui-même et sa famille. Mais quand il part, il n'a p)lus droit ni aux soins ni à une activité quelconque .

Des hommes minés par la silicose

Généralement, les gens de Jérada même, mieux avertis par l'expérience et les années, préfèrent travailler de jour en surface, plutôt que dans la nuit éternelle du fond, de crainte d'attraper la silicose. Ce qui n'est pas le cas des paysans déracinés venu de loin qui, pour gagner leur vie, n'hésitaient pas à aller au hassi (puits), soit parce qu'ils ignoraient le risque encouru pour leur santé, soit parce qu'ils étaient attachés par un meilleurs gain, car le travail du fond est mieux rémunéré que celui de surface. Hélas, ils ne comprenaient ce qui leur arrivait qu'une fois atteints dans leur chair : « J'ai fais un arrêt de maladie à cause de la silicose ». nous confie ce mineur d'une quarantaine d'année qui travailla dans la force de l'âge(de 1977 à 1982) au puits F3 : « Depuis lors, je n'ai plus travaillé et je suis toujours malade. Je n'ai pas de quoi me soigner. La mine ne vous prend en charge qu'une année après l'arrêt du travail. Après quoi, si vous êtes en bonne santé, il faut reprendre le travail, sinon rien ».

Il semble qu'on ait préféré sacrifier "le social" sur l'autel des sacro-saints équilibres financiers.Mais le coût social de la fermeture se révèle d'ores et déjà plus lourd puisque rien n'a été prévu pour redonner du travail et de l'espoir.

Son identité est celle de son numéro de matricule "59913", son nom véritable, Lahcen Belaïd, il le met entre parenthèses. L'indemnité de départ permet à peine au mineur de subvenir à ses besoins vitaux pendant trois à quatre ans. Mais passé ce délai, il se retrouve avec une rente trimestrielle qui varie de 500 à 700 DH, et parfois 70 DH ! Le plus grave est l'inaptitude physique qui se répercute sur toute la famille. Actuellement à Jérada, il y a des veuves qui ont deux à sept enfants à charge. Leur père est décédé à cause de la silicose, souvent précocement, bien avant l'âge de la retraite. Qui va s'occuper des enfants et de leur avenir ? Jérada, isolée, se voit impuissante face au drame silencieux qui la mine. Sans perspective, elle constitue une véritable bombe à retardement sur le plan social. Villes aux ruines visibles et invisibles, peuplée désormais de fantômes errants, Jérada serait-elle la nouvelle Atlantide ? Défunte est la raison d'être d'une ville de près de 70 000 habitants, qui continuent pourtant d'exister même si elle n'est plus que l'ombre d'elle - même. Une ex-ville minière en sursis, où on a pourtant érigé récemment d'imposantes bâtisses administratives (celles de la municipalité et de la province), arborant marbre et pierre de taille, au milieu des taudis, comme pour indiquer que la ville devrait survivre à sa raison d'être. Mais de quoi va-t-elle vivre, une fois que le dernier puits sera fermé en juin 2001 ? Mystère. En attendant pour survivre, les fils des derniers mineurs bricolent, creusent de nouveaux puits de façon informelle au péril de leur vie. Travail au noir, travail dans le noir...C'est dire à quel point pour préserver leur travail et leur dignité, les gens de Jérada, préfèrent de loin prendre tous les risques, y compris pour leur vie et leur santé. Maintenant que Jérada n'a plus de mine de charbon, il lui faut beaucoup d'imagination pour s'ensortir.

Polyvalence ou inertie

Avec la fermeture du dernier puits en 2001, le troisième millénaire semble mal engagé pour les mineurs de Jérada et surtout pour leurs enfants. Une fois les indemnités dépensées, de quoi vivront les mineurs et leurs familles ? On évoque la possibilité de développer une industrie textile, d'exploiter l'alfa qui recouvre les immenses étendues alentour, d'un possible retour à la terre : pour le moment de simples idées de projets échafaudés sans réalisations concrètes. Une chose est sûre, aucune reconversion n'a été planifiée dans la perspective de la fermeture. Le sentiment qui prédomine est que le protocole d'accord qui y a conduit a été signé à la hâte et qu'il aurait fallu maintenir la mine en exploitation encore quelques années -elle est exploitable encore pour un siècle nous dit-on- le temps de préparer une reconversion économique fondée principalement sur le potentiel humains, surtout jeune, dont regorge Jérada. Mais il semble qu'on ait préféré sacrifier le « social » sur l'autel des sacro-saints équilibres économiques : maintenir une mine dont le charbon n'est plus compétitif supposerait de coûteuses subventions. Mais le coût social de la fermeture se révèle d'ores et déjà plus lourd puis que rien n'a été prévu pour redonner du travail et de l'espoir.

Une part des indemnités

sert à l'émigration clandestine

Certaines familles vivent ici depuis le lancement de la mine en 1936, c'est-à-dire depuis plusieurs générations. Difficile pour elles de se couper de leurs racines pour aller trouver logis et travail ailleurs. Par conséquent, nombre de ces familles sont condamnées à rester sur place avec le sentiments que la charrue a été mise avant les bœufs : il aurait fallu préparer longtemps à l'avance la reconversion économique, au lieu d'y être acculer dans l'urgence une fois la mine fermée. Car le passage d'une économie à une autre prend du temps, beaucoup de temps, parce qu'il nécessite, outre des investisseurs et des investissements financiers, la formation des hommes et leur préparation aux nouveaux rôles qu'ils seront amenés à jouer dans une économie où la mine n'existe plus. Une mutation de toute une économie régionale, prenant en compte à long terme des complémentarités avec l'Algérie voisine, ce qui relève beaucoup plus de la décision politique et de la stratégie économique au niveau gouvernemental, que du bricolage au niveau des individus auquel on assiste actuellement. En l'absence de vision claire chez les élus, chacun s'en sort comme il peut. Pour le moment, en lieu et place de la mine, les derniers mineurs n'ont plus pour survivre que le bricolage dans le cadre d'une économie informelle. Le potentiel humain reste le principal atout sur lequel peut se fonder une éventuelle reconversion de l'économie locale. Un potentiel humain fondé sur la polyvalence et la capacité d'adaptation dont font preuve certains jeunes diplômés. C'est le cas par exemple d'Ahmed Issiali, ce fils de mineur, titulaire d'un doctorat en chimie, qui s'est convertit à la distribution de produits pharmaceutiques tout en créant une entreprise de plastique avec un autre jeune associé. Une attitude novatrice qui dénote avec la mentalité des parents pour lesquels, il n'y a pas d'autre salut que la mine : l'absence de polyvalence conduit à la même inertie que la

silicose.

Abdelkader Mana

[i] Enquête parue au bimensuel Medina, de Mars - Avril 2001.

09:06 Écrit par elhajthami dans enquête | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : reportage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les rythmes de Marrakech

Les rythmes de Marrakech

En cette fin d’après-midi, l’air commence à fraîchir, et l’éternelle place Jamaâ-Lafna à s’animer. Tous les jours, à heure fixe, un aveugle y joue de la cithare. Pure poésie. Il chante d’une voix vibrante l’Orient de toujours. Malgré ses cheveux grisonnants, il a ce duende, sans lequel l’auditoire de la halqa se disperserait aussi vite qu’une nuée de moineaux. D’où vient-il ? Probablement du côté de Sidi-Belabbès, ce quartier qui porte le nom de l’un des sept saints patrons de Marrakech. Un saint que l’on dit aussi protecteur des aveugles. Ceux qui écoutent avec les oreilles du cœur et qui voient avec les yeux de la miséricorde. Seraient-ils vraiment disposés à la musique ? En tout cas à Marrakech, nombreux sont les aveugles qui sont aussi musiciens.

Je me dirige vers la Koutoubia, à l’ombre de laquelle se tient chaque fin d’après-midi la halqa du conteur. Les artisans y accourent de toute part pour écouter à l’ombre du vieux minaret la Sira de Saladin, les amours légendaires d’ Antar et Abla, ou encore les fabuleuses aventures d’ Hamza, l’acrobate et d’ Omar Ayar dont le vol est si agile qu’il devance celui des oiseaux.

Le livre jaune des vieux contes reste un mort parmi les morts, s’il ne trouve pas de conteur professionnel qui peut le ranimer en donnant aux chevaux en cavalcade des sabots d’or :

« Quand le Calife du temps embrassa la terre pour la remercier des bienfaits qu’elle prodigue aux hommes, les maudits se taisent ! »

- Recommence dès le début ! Crie le public.

Une meute de chiens aboie, un âne braie interrompant la narration :

- Voici l’âne, voici le chien, il ne manque plus que le coq !

Il y a constamment un va-et-vient entre le récit du conteur et le commentaire de ce qui se passe tout autour. Une autre mémoire se substitue au néant. Cette durée de l’imaginaire n’existe que par la voix du conteur. Le conteur, c’est celui qui parcourt une géographie imaginaire, qui relate l’histoire des royaumes disparus, ou ceux qui n’ont jamais existé.

Le conte est constamment recréé par la communauté de l’espace imaginaire, qui est d’ici et de nulle part. La Sira c’est le temps à la fois figé et éternel du conte. C’est un voyage suspendu au souffle du conteur, qui transporte les auditeurs en dehors d’ici et d’eux-mêmes. Le conte se situe dans une durée rituelle entre deux prières : la Sira de l’étoile polaire et celle de Saladin.

À partir du foyer central que constitue la place Jamaâ-Lafna un espace ludique qui tient à la fois du cirque , du théâtre et du carnaval l’esprit de la fête semble gagner toute la ville. Le soir venu, en déambulant dans le labyrinthe de la médina, partout on croise des cortèges répandant leurs flots de musique et de lumière, précédé de vierges portant des cierges. Ces processions rythment tout événement heureux.

On fait appel soit aux laâbates, littéralement les amuseuses et Dieu sait si l’on s’amuse à Marrakech , soit aux tabbala[1] qui ont pignon sur rue, et qui, en plus de leurs « services musicaux », louent un cheval harnaché pour porter, tel un prince, l’enfant à circoncire. En temps normal, dix boutiques de tabbala répondent à la demande musicale à Marrakech. Mais lors que celle-ci s’accroît comme en ce moment avec l’arrivée des pèlerins de La Mecque on en engage trente. L’orchestre des tabbala comprend deux tambourinaires, deux hautboïstes et deux trompettistes. Dans une procession, ils sont généralement relayés par les mouaznya qui rythment des mains, accompagnés de la darbouka, du tambourin et du trayère (petit cadre circulaire à sonnailles). Il ne faut pas confondre ces personnages hauts en couleur et bien dans le goût local, qu’on appelle mouaznya (équilibristes) parce que l’équilibre musical coule dans leurs veines, ou rchaïchia (applaudisseurs), avec les joueurs de tambourins de l’Achoura, les dquaïquiya, qui ne se manifestent qu’une fois l’an. Si la daqqa[2] est originaire de Taroudant, l’art des mouaznya est typiquement marrakchi, avec sa gestuelle et son humour.

Un vrai musicien de Marrakech doit connaître tous les rythmes, maîtriser tous les instruments de musiques traditionnelles, et même savoir danser. C’est le sens des mots Bahja (esprit de la fête) et Hyala (esprit de la danse) : la joie qui habite le corps et l’esprit au printemps de l’âge - quand on a assez de musique en soi pour faire danser le monde.

À l’origine, les tambourinaires et les hautboïstes étaient voués à une musique sacrée, ce n’est que par la suite qu’ils ont commencé à animer les fêtes profanes. Un vrai hautboïste est un artiste qui a reçu l’enseignement d’un maître, comme nous l’explique l’amin[3] des tabbala, dinandier de son état :

- La lira (flûte de roseau) est la mère du hautbois, en ce sens qu’on s’entraîne d’abord à jouer de la lira avant d’aborder le hautbois. Mais il faut surtout s’initier auprès d’un maître. Un hautbois n’est qu’in simple instrument à huit notes, c’est la tête du musicien qui lui insuffle la transe sacrée qui fait trembler le monde. Aujourd’hui, quiconque tient un hautbois se dit hautboïste.

Durant le Ramadan, « les djinns sont enchaînés ». Il n’y a ni transe, ni rituel de possession. Seul, du haut du minaret, le hautboïste lance des airs séraphiques. C’est une musique sacrée de recueillement, d’apaisement après l’épreuve du jeûne de la journée. C’est la seule musique sacrée qu’on entend pendant le Ramadan, comme si les autres instruments et répertoires des confréries étaient diaboliques.

Un cortège sans harmonie passe justement devant l’échoppe, et le dinandier-hautboïste de s’exclamer :

- La ville est devenue sourde et muette !

Dans l’ordre de la naissance mythique des instruments de musique, le souffle primordial du hautbois a précédé le rythme du tambour. C’est d’Ouazzane, foyer de mysticisme confrérique, que le hautbois se serait propagé au reste du pays. Comme le chant des oiseaux et le bourdonnement des abeilles réveillent la nature de son sommeil hivernal, « le souffle du hautbois a réveillé un djinn de son profond sommeil annuel. Ce n’est que bien après que le rythme du tambour a commencé à se répandre à travers le monde jusqu’à nos jours ».

La magie de la nuit appelle le silence, la communion du groupe appelle la hadhra (présence divine). Dans la zaouïa, on boit le thé à l’écoute d’une lira (frêle pipeau de roseau) qu’accompagne une voix couverte comme d’un voile invisible :

Gloire à Dieu et à toi océan de lumière !

Ô patron d’Ouazzane ne m’oublie pas !

Le doux intermède de la lira prépare la phase chaude du hautbois. Les musiciens sont aussi des artisans, d’où la communauté du jargon aux deux espaces artisanal et musical. La partition musicale qui rend la présence du surnaturel possible s’appelle mramma, ou métier à tisser. C’est une juxtaposition de phrases musicales tissées par le hautbois sur la trame constante des instruments de percussion : la réussite de la partition musicale dépend du champ magnétique qui s’établit entre l’orchestre et les danseurs de la place sacrée.

Dans une fête de mariage près de Sidi Belabbès, un orchestre de jeunes interprète les chants traditionnels des artisans d’autrefois, le melhûn[4], avec batterie et guitare électrique ! Après la pose, un trio de chikhates[5] de l’aïta[6] du Haouz se joint à eux. La polyvalence des musiciens et l’éclectisme de leur auditoire font que des instruments de musique rock rythment aussi bien un vieux chant citadin qu’une chanson rurale traditionnelle, et tout le monde y trouve son compte ! Un orchestre, en effet, est en perpétuelle recomposition ; ce qui explique l’existence d’orchestres mixte dans le domaine de l’ ala andalouse :

- Les musiciens juifs de Marrakech pratiquaient uniquement l’ala andalouse. Lorsqu’on avait besoin d’eux, ou qu’ils avaient besoin de nous, on travaillait ensemble, nous assure le doyen des musiciens de Marrakech Amine Al Moutribine qui tient une boutique de fabrication d’instruments en tous genres près des selliers.

Les Moutribine sont ceux qui procurent le Tarab cette émotion musicale qu’une voix vibrante comme celle d’Oum Kaltoum pousse jusqu’à l’extase, et qui caractérise, entre autres, le melhûn depuis la dynastie saâdienne. L’art de chanter est un don de la jeunesse, et la mélodie des voix, un don de Dieu. Excellente définition du Tarab.

Hâjj Belfatmi s’occupe des fêtes officielles et religieuses, interdit l’ivresse pendant celles-ci (sauf lorsqu’elle est provoquée par Al Moutribine, ceux qui émeuvent par leur voix), intervient quand un orchestre est mal payé et défend l’intérêt des chanteurs à la retraite. Combien de musiciens d’ala évoluant dans la capitale du Royaume n’ont-t-il pas été initiés au sous-sol de sa boutique, où l’on marchande, maintenant que l’Achoura approche, tambours et tambourins ! Cependant Belfatmi reste optimiste quant à l’amélioration du niveau musical à Marrakech : « Maintenant, quand tu veux indiquer à quelqu’un le seuil d’ala, il t’en montre le fond de la demeure». Une manière comme une autre de dire combien, grâce aux moyens de diffusion moderne, les disciples sont devenus plus savants que leurs maîtres.

De musique rituelle et conviviale, le répertoire traditionnel est devenu, pour une part, un « produit » destiné à l’animation touristique. Mais si l’industrie touristique contribue à sa folklorisation, elle lui a permis, en contrepartie, de survivre. Marrakech est ainsi l’une des rares villes où reste bien vivante une musique issue de la culture d’antan.

Ainsi la vieille corporation des Nfafriya (trompettistes) est toujours bien vivante, avec son doyen, ou amine, tenancier au Derb Dabachi d’un four public qui sert de siège à ladite corporation, et où il prépare de succulentes Tanjiya. El Hâjj Rahal veille à la répartition des trompettes et des trompettistes. Ils sont quarante-quatre à monter au minaret pour réveiller les jeûneurs du Ramadan à l’heure du sort et pour animer, le restant de l’année, les fêtes profanes.

À l’origine du Neffar,[7] il y aurait eu, selon notre témoin-clé, une raison militaire - donner l’alerte surtout lors des attaques nocturnes - et un repentir religieux qui fait penser à la chute originelle après la consommation de la pomme interdite :

« C’est Lalla Aouda - enterrée à Meknès - qui est la patronne des trompettistes. Elle était fille d’un roi qui aurait rompu le Ramadan en mangeant une pêche et une grenade. Pour se faire pardonner on a recommandé, à ce roi, d’entretenir les trompettistes. Il y a des minarets à deux trompettes qui alternent les Taraouih avec un hautboïste, et d’autres qui n’en possèdent qu’une seule. Le souffle de la trompette réveille du sommeil de la nuit, comme le tocsin de la corne réveillera du sommeil de la mort, au Jugement dernier». Dès que la lumière s’allume au sommet du minaret, annonçant la prière de l’aube, le trompettiste interrompt sa communication céleste pour descendre à terre.

Très démonstratif, l’amine des Nfafria nous explique qu’un neffar comprend trois parties :

1. Le tennor avec son embouchure, qui mesure une coudée (50 cm) et six doigts ;

2. Al wasti, le tube du milieu, qui mesure une coudée ;

3. Al fals, qui vaut une coudée et quatre doigts.

« Quand on met les trois pièces bout à bout, on obtient cette trompette de trois coudées (150 cm) et dix doigts, qui a fait le tour de tant de régions et de fêtes, à travers tout le Maroc. Nous avons appris ce métier rien qu’en soufflant dans la flûte de roseau. J’ai 84 ans et je souffle dans le neffar depuis l’âge de seize ou dix-neuf ans. Nos ancêtres n’accepteraient pas de nous voir souffler ainsi dans les trompettes ».

Le four public où se terre notre trompettiste est contigu à la boutique des dqaîquiya de la troupe de Baba. Ailleurs les dqaîquiya ne sont disponibles que lors de la fête annuelle de l’achoura, alors qu’ici, on se tient prêt en permanence à toute épreuve, en « tuant le temps » à jouer aux cartes dans cette boutique sise au derb Dabachi.

La daqqa, c’est le rythme à l’état pur. Dans chaque quartier, quelque quarante joueurs de tambourin s’assoient en cercle : c’est le gor. Rythmée lentement par les battements des mains, la mélopée scandée par la moitié terrestre (Lafrach) monte au ciel, hésite en son milieu, avant d’être « saisie » par la moitié céleste (laghta) de l’orchestre. Les deux moitiés se font face, en demi-lune, alors qu’allant de l’une à l’autre, Maître Baba synchronise leur rythme avec son bendir[8].

Dans la compétition entre vieux quartiers de Marrakech - Al-Moqaf, la kasbah, Derb-Dabachi, Isbtiine, qui se déroulait sur la place de l’anéantissement, Jamaâ-Lafna, les dernières années, c’est le gor des tanneurs qui a emporté le tambourin d’argent — sorte de trophée remis la veille des feux de joie (chaâla). Et au neuvième jour du nouvel an musulman, une procession carnavalesque a lieu, dans le sillage des sept saints, avec des personnages burlesques revêtus de peau de mouton et de chapelets d’escargots.

On peut être illettré, poète et musicien. C’est la cas du Cheikh Jilali Mtired , figure emblématique de Marrakech dont une association de malhûn porte le nom. Simple marchand de légumes et de primeurs, dit-on, il vécut à la fin du XVIIIe siècle. : on doit à ce grand homme des poèmes, des modes de chant, et surtout al Harraz, imité par la suite en tant que mode et en tant que thème. Dans le milieu des artisans, Jilali Mtired est considéré à Marrakech, comme le prince des poètes. Il prétendait être inspiré par les djinns : une grenouille lui aurait adressé la parole un jour, au bassin des forgerons à Bab Lakhmis, pour l’inviter à une fête de mariage. Quand il eut chanté, les djinns lui offrirent un tambourin d’or ! La légende veut qu’il soit l’inventeur des tambourins !

Ailleurs, le marché de la musique est médiatisé par des objets - cassettes audio et vidéo. À Marrakech, c’est un marché vivant. Sa spécificité tient au fait que les musiciens professionnels sont disponibles d’une manière permanente. Dans les boutiques, où sont suspendus des instruments à anches, à percussion, ou à corde, il ne s’agit pas d’offrir un produit musical, mais rien moins que les musiciens eux-mêmes ! C’est une espèce de «mouqaf »[9] musical. Une sorte de marché du rythme à la disposition de toute fête organisée dans la ville. Et les instruments sont là, non seulement pour l’orchestre attendant d’éventuels clients, mais aussi pour être loués à des orchestres fantômes. Ce qui prouve que les musiciens « professionnels » ne forment que la partie émergée de l’iceberg : leurs clients se révèlent être parfois eux-mêmes des musiciens occasionnels. Un inoffensif aiguiseur de couteaux peut être à l’occasion un redoutable connaisseur de malhûn. Ainsi en est-il d’Abbas, l’authentique, qui depuis cinquante-quatre ans ne cesse d’aiguiser les couteaux et les mots. Pour lui, les gens sont comparables aux métaux - de l’or au vil alliage - mais le vrai frère, c’est le dirham !

La diffusion massive des minicassettes constitue en soi un phénomène culturel de première importance. Tant pour la reproduction de la musique populaire locale que pour la musique venue d’ailleurs ; les minicassettes sont un nouveau moment dans l’évolution de la culture populaire et sa déstabilisation continuelle. La culture est toujours ambulante et en mouvement : soit elle déambule et voyage comme autrefois, et encore aujourd’hui, en carriole, soit elle emprunte la voie des ondes et des bandes magnétiques. Mais la musique populaire est d’abord une musique à vivre en communion, une musique de participation et de partage : aucune technique ne peut remplacer le plaisir de recueillir le chant des moissonneurs, d’écouter la cantilène d’une bergère à la margelle d’un puits ou de participer à un feu de joie au Haut-Atlas. Abdelkader MANA

[1] Les tabbala : les tambourinaires.

[2] La daqqa, C’est le rythme à l’état pur. À la veille du 1er Moharram, jour de l’an musulman – annoncé par la nouvelle lune — le rythme de la Daqqa envahit les rues de la ville.

Il semblerait que la daqqa — un véritable tapage nocturne qui relève à la fois du charivari et des mascarades carnavalesques — soit originaire de la ville berbère de Taroudant, d’où elle s’est diffusée avec le commerce transsaharien vers Marrakech puis Essaouira.

[3] L’amine : Le doyen des artisans, leur garant.

[4] Le melhûn, comme composante de l’identité culturelle des artisans des vieilles cités marocaines, est à la fois un legs bédouin sur le plan poétique et un legs andalou sur le plan musical. Beaucoup de mots de cette poésie populaire ne sont plus usités. Il serait le chant par lequel les chameliers rythmaient le déhanchement des caravanes.

[5] Chikhates : Chanteuses, danseuses. Chez les Romains, des prostituées sacrées vendaient leurs charmes au bénéfice de la divinité, dans son temple. Il est possible que les chikhate soient les héritières de cette antique tradition méditerranéenne.

[6] L’aïta (l’appel) est un genre musical, spécifique aux plaines atlantiques arabophones, céréalières et pastorales. Remontant à l’implantation des Béni Hilal et des Béni Maâquil, elle porte la marque des chevaliers errants tout autant que d’une sensualité ritualisée. Une aïta des tribus côtières dit :

« Allons voir la mer

Restons face aux vagues jusqu’au vertige ».

[7] Trompette annonçant les fêtes religieuses

[8] Tambour à cadre muni de sonnailles, permettant au chef d’orchestre de synchroniser la rythmique des percussionnistes. Ainsi au cours du carnaval nocturne de l’achoura, on chantait à Essaouira :

Vaillant compagnon, frappe ton bendir

La nuit est encore longue.

Vaillant compagnon, frappe ton bendir

Vois donc venir l’aube

[9] Mouqaf : Un lieu où l’on se tient debout pour offrir sa force de travail.

00:49 Écrit par elhajthami dans Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : musique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

22/11/2009

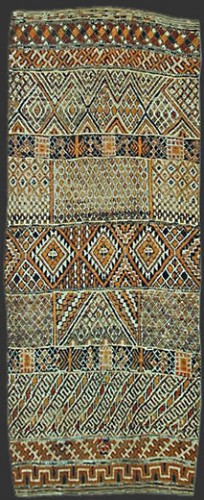

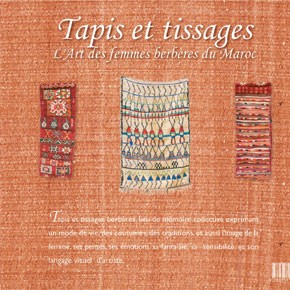

Tapis - Tableaux

Tapis-Tableaux : l'art de l'indicible

Matière et manière

Par Abdelkader MANA | LE MATIN

Publié le : 14.11.2008 | 14h45

Des œuvres d'art, peuvent se faufiler à notre insu au milieu des objets utilitaires, jusqu'au jour où le regard exercé de l'expert vient les tirer de l'anonymat auquel ils étaient initialement destinées, pour nous révéler leur dignité .

Et c'est ce que nous propose Frédéric Damgaard, en publiant en ce mois de novembre 2008 un très beau livre sur l'art des femmes berbères au Maroc.

Il faut, en effet, avoir le regard exercé par une longue fréquentation des formes et des couleurs pour dénicher chez la femme berbère le tapis -tableau qui renvoie à l'art contemporain. Comme jadis il avait découvert des talents d'artiste chez des autodidactes d'Essaouira et de sa région, le désormais célèbre critique d'art Danois, nous propose maintenant sa collection de tissage rurale comme autant d'œuvres d'art.. Après Omar Khayam qui disait dans un célèbre quatrain :

« Allège le pas, car le visage de la terre est recouvert des yeux des biens aimés disparus », on a envie de dire désormais à quiconque foule un tapis : « Faites attention ! Vous êtes peut-être en train de fouler une œuvre d'art ! »

En effet, au-delà de l'origine ethnographique de tel ou tel tapis ou tissage, ce qui frappe dans la collection du désormais célèbre critique d'art Danois, c'est d'abord la puissance d'expression des formes et des couleurs, qui séduit d'emblée le regard. On tombe immédiatement sous le charme magique de ces objets d'art, comme on reconnaît sans médiation la beauté d'un poème ou d'une partition musicale. Formes florales, anthropomorphiques, sinusoïdales ou géométriques, soupoudrées d'or, de rouge et de noir. Damgaard choisit volontairement de mettre en relief des détails pour souligner davantage la parenté explicite qui existe entre cet art des femmes rurales et l'art contemporain au Maroc et ailleurs.

Tapis - tableaux qui se prêtent à une double lecture horizontale et verticale ou parfois même le « défaut » de fabrication ou l'usure du temps contribuent à ce caractère insolite et indicible de l'art rural, qui se caractérise par la gourmandise de ses formes et sa transgression de la sacro-sainte règle de symétrie de l'art citadin. Chaque niveau est différent du suivant et le même motif n'est jamais reproduit sous la même forme et la même couleur : variation sur la même note musicale. Et toujours cette harmonie mystérieuse qui anime la structure d'ensemble malgré les contrastes apparents et l'interpénétration de l'horizontal d'avec le vertical.

Des couleurs chaudes comme l'amour et la tendresse féminine. Comme les noces d'été et les fêtes saisonnières. Comme les rêves au lendemain d'une nuit nuptiale. Et toujours ce bonheur de rêvasser sur ces surfaces chatoyantes comme au bord de l'eau et au voisinage du feu. Comme une traversée de champs dorés parsemés de marguerites et de coquelicots. On a l'impression de surprendre non pas une tisseuse mais une rêveuse qui tisse par ses fils d'or et de soie, son paradis imaginaire, son jardin secret. La fraîcheur de son regard à la levée des aubes resplendissantes et son éblouissement par les couleurs du crépuscule.

Énigmatique plaisir dont seul l'artiste a le secret. Qui oserait piétiner de tels œuvres, que pourtant la tisseuse destinait à un usage purement utilitaire, et à qui le regard expert d'un Damgaard, donne une dignité d'œuvre d'art. Comme dans une rêverie créatrice, La tisseuse passe d'une forme à l'autre, d'une couleur à l'autre, pour nous offrir en fin de parcours un tapis – tableau que ne renierait pas l'artiste d'avant-garde le plus contemporain qui soit. Musique silencieuse, émerveillement, moment de grâce. En somme une invitation à la rêverie visuelle, où rien n'est définitivement délimité à l'avance, où les formes en suspens semblent suggérer une continuité vers l'infini au-delà du cadre limité du tapis- tableau. Un espace de prière et pour la prière. Un art sacré donc. Mais aussi un art festif : jaune d'or, mauve pâle…Mais dans l'ensemble on ne sait pas de quelle poésie, de quel mystère, de quelle beauté tout cela est le signe..

On se dit : comment es-ce possible qu'avec un nombre si limité de signes, de symboles et de couleurs, on en est arrivé à ce langage de l'infini ? Chaque tapis – tableau est si différent de l'autre. Et chaque tapis – tableau transcende d'une manière si surprenante les déterminismes ethniques de son origine pour atteindre une expression esthétique universelle. Beauté intrinsèque. Esthétisme qui opère magiquement et immédiatement sur le regard. On est là aux origines de l'art contemporain marocain : mémoire tatouée, transfiguration des saisons printanières d'un pays berbère aux luminosités solaires. Voici donc l'hommage de l'homme venu du grand Nord à l'art des femmes berbères du grand Sud marocain.Le point commun entre la plupart des tapis présentés dans l'ouvrage est d'appartenir soit à des transhumants, soit à des nomades : Béni Mguild, Béni Waraïn, la région de Boujaâd, les Rehamna, les Oulad Bou Sbaâ, les Chiadma et Sidi Mokhtar qui fournit la khaïma aux Regraga pour leur pérégrinations printanières.

De là à déceler dans ces tapis berbères une influence saharienne, voire africaine, il n'y a qu'un pas que l'auteur franchit allègrement y compris à juste titre pour des montagnards sédentaires tel les Glawa dont le col de Telouat était connu pour être un lieu de passage obligé entre l'Univers saharien et africain au sud et l'univers méditerranéen au nord.

C'est principalement les deux courants culturellement marquants du monde berbère proprement dit. En effet, certains tapis présentés dans l'ouvrage évoque ces masques africains sous forme de croix superposées, des totem ou des scènes de chasse telles qu'on peut encore les voir aujourd'hui dans la grotte d'Agdez au Sahara, du temps où celui-ci était verdoyant et attirait pachydermes, autruches et chasseurs africains qu'on voit reproduits par des peintures rupestres.

C'est que le Sahara a été non pas un obstacle mais plutôt un lieu de brassage et de métissage, entre les sédentaires Masmouda, les nomades Sanhaja, et le Soudan (le pays des noirs), bien avant l'arrivée des moulattamoune (ces porteurs de lithâm (voile), ces arabes maâqil Hassan, qui furent le fer de lance des Almoravides, et qui partirent à la conquête de l'Andalousie musulmane depuis les ribât, ces couvents – forteresses, du bord du fleuve Sénégal..

----------------------------------------------------------------------

Par delà les formes et les couleurs communes

L'ouvrage présente toutes les techniques du tissage au Maroc,depuis le tapis en laine du Moyen Atlas, en passant par le « Boucharouette » de la région de Boujaâd, le tissage broché Glawa, le tapis noué Aït Seghrouchen, jusqu'au couvertures hanbel Zemmour. Et cela concerne des objets de la vie quotidienne aussi variés que le tapis de selle,le sac, le sacoche, le coussin, la tente des nomades et des transhumants. Cela concerne le vestimentaire au féminin: telle la handira (cap de femme), la tadarrat (le voile de cérémonie), le tissus brodé d'Ighrem ou de Tata. Mais le vestimentaire se conjugue aussi au masculin : en commençant par la djellabah et la tunique de laine que portaient jadis les moines guerriers, en passant par de très beaux capuchons et bonnets de bergers de haute montagne.

Des vêtements en laine épaisse pour affronter les rigueurs de l'hiver qui caractérise aussi bien les cimes enneigées de Bou Iblân chez les Béni Waraïn du nord-est que ceux des Glawa au sud-ouest. Là haut, il fait en effet très froid, de sorte que dès la tonte des moutons, les tisseuses berbères confectionnent d'épais tapis de laine pour isoler du sol, que des vêtements chauds pour protéger du vent glacial et sec qui balaie les cimes granitiques et dénudées.

On fait alors des provisions de navets pour des couscous bien gras.

Les berbères sont connus pour trois choses me disait mon père : le port du burnous, la consommation du couscous et les crânes rasés. D'où la nécessité de les couvrir de capuchons et de bonnets surtout quand il neige et quand il pleut. Mais que ces bonnets et ces capuchons soient hauts en couleurs ! Tel en a décidé la bergère à destination de son berger ! Un mode de vêtir qui n'appartient nullement au Musée de l'histoire, et dont la fonctionnalité est loin d'être simplement folklorique.

Village Bni waraïne

Et quand en ces hautes cimes de l'Atlas les tisseuses homériques d'Iswal en pays Glawa se préparent aux rigueurs de l'hiver en fredonnant de frais refrains tout en maniant l'antique quenouille – les chants des tisseuses accompagnent tout le processus du tissage – on obtient alors des objets esthétiques plutôt qu'utilitaires.

13:03 Écrit par elhajthami dans Arts | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook