07/12/2009

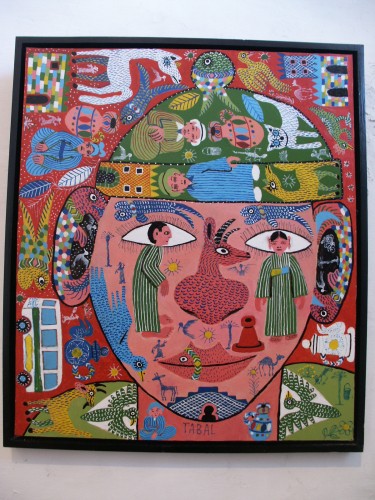

le peintre des Gnaoua

Le pinceau et le tambour

« Le pinceau, je le tiens d’une main ferme, tandis que ma tête s’envole » Mohamed Tabal

Issu des Ganga berbères par son père, Tabal fut, dans sa jeunesse, initié au culte des Gnaoua citadins. L’imaginaire des Ganga, fils du soleil et des saisons, s’associe chez lui à celui des Gnaoua, fils de la lune et de la nuit. Il porte en lui le pouvoir de l’androgyne qui crée l’harmonie entre les devises musicales, les puissances surnaturelles et les couleurs de l’arc-en-ciel. Sa fécondité créatrice lui vient de cette dualité intérieure

.Tabal n’a pas appris l’art du guenbri, contrairement aux Gnaoua de la ville. Le seul instrument qu’il ait vraiment maîtrisé, c’est le tambour, t’bal,dont il porte symboliquement le nom pour l’avoir hérité de son père : Tabal, qui signifie tambourinaire. M’birika, la grand-mère de Tabal, était venue du Soudan dans les sillages des caravanes qui reliaient Tombouctou à Essaouira en transitant par le pays Hahî. Elle devint la servante du caïd des Ida ou Guilloul : elle lavait la laine et la soie, tissait les tapis, tressait les nattes de palmier nain et de plumes d’autruches, nourrissait les abeilles, trayait les vaches et les chèvres. D’une union avec le caïd devait naître Salem, le père de Tabal. C’était l’époque de l’anarchie et de l’ignorance.

« La tribu où mon père vit le jour, raconte Tabal, vivait dans la terreur du caïd, brutal avec les gens de sa maison, sans pitié pour ses ennemis : si, au cours d’une expédition punitive, il lui arrivait de faire des prisonniers, il n’hésitait pas à les emmurer vivants. Un jour que le caïd était occupé à coudre des sacs en toile de jute remplis de fruits d’argan, la grosse aiguille dont il se servait lui entra dans l’œil et il en mourut. Allah avait voulu le punir de ses méfaits. L’héritage aurait dû passer à ses fils, en premier lieu à l’aîné, mon père, mais il n’en fut pas ainsi. Tous les biens du caïd passèrent au fils d’une seconde épouse, qui ne laissa à mon père pas même une place pour dormir. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère, mon père dû travailler comme métayer jusqu’à la mort de sa mère. Après l’avoir enterrée, il quitta définitivement le pays Hahî pour s’établir chez les Chiadma, réputés pour leur hospitalité, ainsi que le dit el-Mejdoub : « N’emporte pas de provisions si tu va au pays Chiadma. »

C’est au pays des Chiadma que Salem fit la connaissance d’un autre noir du nom de Boujamaâ. Pour gagner leur pain, ils eurent l’idée de revenir aux traditions de leurs ancêtres, en choisissant d’exercer le métier de musiciens ambulants. Ils firent si bien, que tous les paysans des hameaux qu’ils visitèrent s’imaginaient qu’ils avaient de tout temps vécu de ce métier. En vérité, c’était le métier qui les avait choisis. Être musiciens ganga, c’était leur destin. Les Ganga font partie du paysage tout comme les amandiers et les arganiers. On leur sacrifie un bouc noir pour qu’ils interviennent contre les esprits mauvais qui habitent les hommes. Si, en revenant d’une source, une bergère pose par mégarde les pieds à l’endroit où se trouve un trésor, elle risque d’être frappée à l’instant même par un djinn. Pour la guérir, on appellera les Ganga qui feront une ronde assourdissante, jusqu’à ce que le mauvais génie quitte l’écorce charnelle où il a élu domicile. La possession est guérissable, la folie ne l’est pas.

« Un jour, c’est Boujamaâ qui frappait le tambour et mon père maniait les crotales ; le lendemain, ils échangeaient leurs instruments : à mon père le tambour, à Boujamaâ les crotales. »

Ils savaient jouer de ces instruments sans l’avoir jamais appris, ils avaient la musique dans le sang. Ils menèrent cette existence jusqu’au jour où Boujamaâ décida de s’installer à Casablanca. Alors Salem continua seul ses errances.

L’été, les Ganga se retrouvaient pour offrir un sacrifice à un vieil arganier sacré à côté duquel s’élève un Karkour, amas de pierres sacrées.On y immolait des boucs comme on fait à la zaouia de Lalla Mimouna..Les femmes stériles apportaient des offrandes, toujours généreuses. Les Ganga leur donnaient une datte et un fil de laine blanc qu’elles devaient mettre dans leur ceinture. Allah leur accorderait sa baraka.

« Un jour après leur rassemblement, les Ganga sont venus chez nous, au village. Une femme leur présenta un enfant si chétif qu’il ne pouvait même pas marcher et elle le mit sous leur protection. Ils prirent l’enfant et l’appelèrent désormais M’barek ou Faraj. Ils lui passèrent une boucle d’oreille : ainsi il devenait symboliquement leur fils. Quant aux parents naturels, ils sacrifièrent un coq. Les génies des Ganga sont présents au moment du sacrifice. C’est pourquoi le repas qu’ils prennent juste après est toujours préparé sans sel. »

A quelques kilomètres au nord d’Essaouira, se trouve le village de Chicht, réputé pour la qualité de la menthe qui y pousse. Là se dresse un sanctuaire dédié à Sidi Abderrahman Cheddad où les Gnaoua se rendent chaque année, au moment des récoltes. Jadis venaient aussi en pèlerinage les esclaves pour y procéder aux rites nocturnes sous la coupole du saint. Le lendemain, les servantes noires se rendaient dans un champ au centre duquel se trouvait un figuier de grande taille. A l’ombre de cet arbre, elles déposaient un énorme plat rempli de semoule et de blé tendre mélangés au petit lait, au benjoin, à l’eau de rose et au clou de girofle, que l’on désignait sous le nom de daghnou.

Au cours de son initiation, Tabal apprend la langue des Gnaoua, qui disposent d’un code secret pour communiquer entre eux. Il est séduit par la musicalité de ses mots et par leur mystère. Ils semblent vouloir dire plus qu’ils ne signifient, comme s’il s’agissait d’une langue surnaturelle, et se marient merveilleusement avec la poésie de la nuit et les soupirs de l’océan. Ces mots, à la fois mystérieux et enchanteurs, ne sont plus que de pâles souvenirs du temps de l’esclavage, quand il avait fallu les inventer pour se libérer de la servitude par le langage.Tabal raconte volontiers comment il a manifesté, dès l’enfance, son goût pour la peinture :

« J’entrai à l’école élémentaire sur le tard, alors que j’étais déjà assez âgé. Quand ce fut l’heure du cours de dessin, l’instituteur nous dit :

- Prenez votre craie et votre ardoise, et faites-moi un dessin à votre guise.

J’ai pris mon ardoise et j’ai choisi de dessiner un instituteur entrant dans la classe, son cartable à la main ; j’y suis très bien arrivé. Dès qu’il a vu mon dessin, le maître l’a montré à toute la classe, me donnant en exemple à mes camarades qui pourtant étaient tous entrés à l’école avant moi. »

Au moment des grandes vacances, quand l’école publique fermait ses portes, Tabal choisit de fréquenter l’école coranique, comme il avait décidé d’aller à l’école publique. Il apprit ainsi le Coran au milieu des enfants du village de Hanchane. Il avait l’esprit vif et une excellente mémoire.

« A peine notre maître, le fqih avait-il écrit un verset sur le tableau que je l’apprenais. Quand je suis arrivé à mi-chemin des soixante sourates, j’ai décoré et peint ma planche coranique et j’ai apporté au fqih du sucre, du thé et un peu d’argent. »

Il y avait dans sa classe une fille qui s’appelait Souad et qui était son amie. Lorsque la mère de Souad mourut, son père l’emmena en voyage. Après son départ, Tabal ressentit un énorme vide et lui dédia un poème, une qasida de Zajal :

Les jours de Souad, fille d’Abdessalam,

Furent des jours heureux.

Si tu lui demandais une feuille,

Elle te donnait un cahier,

Elle te donnait un sourire savoureux,

Mais la mort a ravi sa mère,

Et Souad nous a quitté,

Pour aller voyager.

En dehors du dessin, Tabal avait aussi à cette époque, un don prononcé pour le Zajal, la poésie bédouine chantée. Il cite volontiers ce quatrain du Mejdoub :

On croit

Que je suis une simple peau

Couverte de noir,

Mais je suis comme le livre

Qui contient le trésor de la connaissance.

Vagabond mystique et poète, el – Mejdoub vécu au XVIe siècle dans le Gharb. Ses pouvoirs magiques ainsi que ses quatrains, souvent caustiques, le rendirent célèbre. Pour Tabal le peuple noir est le peuple élu car c’est en Afrique que d’après lui, résiderait l’origine des civilisations.. Il s’identifie donc volontiers à ce noir errant qu’il peint comme un mendiant, muni de sa canne, laissant derrière lui les futilités des hommes

.Lorsqu’en plein hiver la mort emporta Salem, Tabal resta seul avec sa mère. Il prit le petit âne de son père et son grand tambour et s’en alla cheminer par les mêmes sentiers et les mêmes collines. Les arbres et les pierres le reconnaissaient. Les enfants aussi. De retour chez lui, entre deux tournées, il prit une planche et commença à peindre le visage de son père pour en conserver la mémoire. Dans son esprit, la peinture donne aux morts une nouvelle vie

.Après le décès du père, la conscience endeuillée et submergée par l’idée de la mort, Tabal se mit à remplir ses toiles de squelettes et d’ossements. Mais les squelettes sont « vivants », car « les morts ne sont jamais tout à fait morts, leur ombre continue de roder parmi les vivants, tout comme les esprits hantent les corps. ». Le squelette – danseur « parcouru » par des créatures vivantes illustre le lien indissociable entre le monde des vivants et celui des morts

.« J’ai représenté mon père à la saison des liali, quand le froid pénètre les cœurs. J’ai voulu le montrer sur son âne le long des chemins, j’ai peint son endurance à la fatigue et la manière dont il savait amuser les enfants de ces hameaux éloignés de tout et qui ne connaissaient ni le spectacle des fêtes foraines ni les lumières des cinémas. Ce tableau exprime mes sentiments envers mon père comme envers le métier qu’il m’a légué.Son père lui avait laissé sa bête de somme en lui disant :

- Prends la pour travailler et si tu n’acceptes pas de faire ce métier, vends –la.

Après avoir beaucoup réfléchi, Tabal ne vendit pas l’âne et s’en servit pour travailler. Il alla dans les hameaux des environs en suivant les traces de son père, qui avait coutume de lui dire :

- Si tu suis ton chemin, il finira toujours par te mener quelque part.

C’était un métier noble, un legs du père. Mais le produit des quêtes suffisait à peine à ses besoins. Sa première tournée le mena au hameau des Hamouls, où les habitants, après l’avoir très bien accueilli, lui demandèrent :

- Connais-tu le vieil homme qui venait chez nous ?

C’était effectivement son père. Ils lui dirent alors :

- C’était un brave homme, sois comme lui et tu ne manqueras de rien.

Quand l’été arriva, ils lui offrirent du blé et du maïs, tout ce dont ils vivaient eux-mêmes. De là, il partit à sidi Rbiaâ, puis au hameau des Aït Saïd, de la tribu des Meskala. Pendant son errance, parfois difficile et dangereuse, il lui arriva de se réveiller et de découvrir un scorpion à ses côtés. Un jour de grande chaleur, alors qu’il visitait un hameau sur la route qui relie le souk de Had Draâ à celui de Meskala, il s’endormit sous un vieil arganier. Brusquement, il fut réveillé par les cris des habitants du hameau qui, armés de pioches et de pierres, attaquaient un sanglier. Malgré cela, il se rendormit en plein jour, comme si de rien n’était.

Parfois, lorsqu’il faisait très chaud, des serpents s’entremêlaient aux pattes de l’âne. Dans n’importe quel endroit désert où il décidait de dormir, il savait qu’il y aurait des serpents et des scorpions.

« Je confiais mon destin à Dieu ; je me disais que ma vie était entre Ses mains et qu’Il me protégerait. »

Le samedi, il travaillait dans les environs de Had Draâ pour se rapprocher du souk qui a lieu le lendemain. Il allait aussi à Sidi Ali Maâchou, dont les descendants guérissent la rage. Les chorfa du marabout l’accueillaient bien. Ils lui donnaient à boire et à manger. Il dormait à la belle étoile à côté du sanctuaire et le matin, dés l’ouverture du marché, il entrait dans le souk pour travailler. Il faisait ses tournées pendant l’été, quand il n’y avait ni vent, ni pluie.

Tabal avait dix-sept ans lorsqu’il se souvint de l’offre de Boujamaâ, l’ami de son père qui lui avait dit un jour :

- Il faut que tu viennes me voir à Casablanca ; là bas j’aurais du travail pour toi.

Boujamaâ s’était installé à Casablanca afin de se perfectionner auprès des Gnaoua citadins. Il avait beaucoup appris dans cette ville. Le père de Tabal, lui, était resté fidèle au répertoire rural et se contentait de faire ses tournées, munis de son tambour, dans la région de Hanchane.

Une voisine de son village accompagna Tabal à Casablanca.

« Nous prîmes le car d’Aït M’zal à Ounagha. A notre arrivée à Casablanca, un taxi nous conduisit au bidonville où habitait Boujamaâ, qui tirait ses ressources des veillées nocturnes et des quêtes dans les rues. Il avait trois filles et cinq garçons. Comme il avait une jambe cassée à la suite d’un accident de la circulation, ses fils accomplissaient à sa place les tournées pour récolter l’aumône, subvenant ainsi aux besoins de la famille. Avec mon arrivée, il y avait une bouche de plus à nourrir. Le jour de mon arrivée à Casablanca fatigué du long voyage que je venais de faire, aussitôt couché, je me suis endormi. J’ai rêvé cette nuit-là qu’une main velue me serrait violemment la gorge. Après quelques temps, une nuit que je dormais à côté d’Aziz, un des fils de Boujamaâ, nous avons fait curieusement l’un et l’autre un rêve identique : un colosse portant un capuchon sur la tête avançait vers nous à grande vitesse, tout en retroussant ses manches et en nous menaçant de ses canines puissantes. Effrayés, nous nous sommes réveillés d’un seul coup. J’ai demandé à Aziz :

- Qui est-ce ?

- C’est peut-être Boughatate, l’ogre qui étouffe les gens endormis, a-t-il répondu.

Mais Boughatate ne se comporte jamais de cette manière, il se pose lourdement sur le dormeur pour l’étouffer. J’avais fait le même rêve qu’Aziz, comme si nous avions eu un seul et même cerveau !

La femme qui m’accompagnait dit à Boujamaâ :

- Tu as promis du travail à ce garçon, et maintenant le voici !

- C’est vrai, répondit-il, j’ai partagé avec son père le sel des jours et les fêtes des nuits, mais la volonté d’Allah et cet accident en ont décidé autrement. Il restera tout de même parmi nous jusqu’à ce que je sois de nouveau sur pied. »

Tabal décida d’accompagner les fils de Boujamaâ au cours de leurs quêtes dans les quartiers élégants de la ville. Ils parcouraient les rues et ceux qui aimaient leur musique sortaient de leurs villas pour les photographier ou les accueillir dans leurs maisons et à leurs fêtes.

« Une nuit, je dormis à l’intérieur d’un marabout avec un copain qui m’avait demandé de lui tenir compagnie. Pendant mon sommeil, je rêvais que j’étais en train de peindre des jardins. Je compris par ce rêve que de la peinture me viendrait beaucoup de bien. »

Le jour de l’Âchoura, Tabal mit quatre tableaux dans un couffin, prit ses crotales et partit visiter le « saint » protecteur d’Essaouira, Sidi Mogdoul, à la recherche d’un lieu où exposer ses tableaux. A Bab Doukkala, où venait de le déposer le car, encore engourdi par le voyage il interrogea une jeune fille qui lui répondit qu’il y avait plusieurs lieux d’exposition dans la ville et lui expliqua le chemin à prendre. Il suivit ses indications et c’est ainsi qu’il arriva à la galerie de Frederic Damgaard. Tabal doutait encore de son talent mais se souvenait des encouragements de son ancien instituteur. Il sortit de son couffin les quatre tableaux et les montra au galeriste. Connaisseur d’art, le Danois fut ébloui par cette soudaine irruption l’art nègre dans la ville. Dés lors, Tabal le tambourinaire délaissa le tambour pour prendre définitivement le pinceau : un peintre était né.

De son errance gnaoui, Tabal est revenu la tête pleine d’images. C’est parce qu’il a su observer que son art est si convaincant. Il peint ce qu’il a vécu à la suite de son père, au cours de ses pérégrinations : les épines qui écorchent les pieds, la forêt verte et les montagnes ocres, la fatigue et le petit gain, le manque de sommeil, la solitude des chemins.

« Je peins une étoile étrange et colorée qui ravit le regard comme le guenbri appelle les esprits de l’au-delà par sa mélodie et ses rythmes, tout en évoquant un passé déjà lointain. »

Tabal est un peintre de la mémoire : la sienne propre et celle de la diaspora noire. Ses tableaux sont habités par les esprits possesseurs, ceux de ses ancêtres, ceux de l’esclavage. Les danses rituelles des anciens Africains les animent. Le guenbri des Gnaoua accompagne les mouvements et les couleurs de ses toiles.

« Le pinceau, je le tiens d’une main ferme, tandis que ma tête s’envole »

Quand Tabal est possédé par Mimouna, il se met à peindre. Il s’accorde un rôle de transporteur de la baraka qu’il transmet à celui qui acquiert son tableau : la peinture c’est du barouk, une énergie bénéfique aux dons thérapeutiques. L’un des moments favorables au jaillissement des images à peindre se situe, pour Tabal, juste avant l’endormissement ou encore à la sortie du sommeil. Dans ces phases de transition, il voit défiler des motifs minuscules et richement colorés qu’il compare aux tapis berbères ou aux poteries de Safi . Mais lorsqu’il veut les reproduire, c’est toujours l’Afrique profonde et ancienne qui surgit de son pinceau, comme à son insu, en images évocatrices de la vie des Africains de jadis. Il est le témoin de scènes de chasse dans la forêt tropicale avec ses fauves, ses fleuves et ses fleurs

.« La peinture est comme un rêve, et le rêve est source d’inspiration pour la peinture. Quand je commence à dormir, à peine ai-je fermé les yeux que déjà je vois tournoyer des images qui me seront source de création. Je vois alors des jnoun, des poissons, des chameaux, des lapins sortant d’un ravin, des crocodiles traversant la rivière du Soudan. »

Tabal ne peint jamais sur le vif,mais toujours de mémoire : son premier tableau naît de ses souvenirs d’enfance. Sans ces souvenirs, il ne pourrait pas créer.

« Je porte constamment sur moi un petit carnet, que j’appelle ma mémoire du jour. Sur ce carnet, on voit les esquisses des personnages du souk : le porteur d’eau, le boucher, les paysans autour d’un plat de couscous, un brasero, un visage d’homme-lion, d’homme-crocodile ou d’homme-oiseau. »

Les fleurs violacées et lumineuses qui ont frappé son regard au bord de la rivière ne manqueront pas de l’inspirer, plus tard, quand il se mettra à peindre. Au début, Tabal cachait son carnet de dessins, parce que sa mère considérait la peinture comme un art maudit. Elle croyait son fils possédé par les mauvais génies et alla jusqu’à brûler dix de ses tableaux, persuadée que la peinture l’empêchait de faire ses tournées. Elle craignait aussi que la peinture ne le rendît fou. Tabal se souvient des paroles de sa mère :

- Tu restes toute la journée penché sur ta table et toute la nuit ta bougie reste allumée...

S’il exprime par sa peinture une imagerie africaine traditionnelle, avec ses crocodiles, ses singes, ses autruches et ses masques rituels, cela est dû non pas à une volonté consciente, mais à sa sensibilité de Noir. L’Afrique en tant qu’horizon de sentiments et d’art parle en lui, sorte de médium possédé par la culture de ses ancêtres déportés. Les esprits qui l’habitent sont ceux des anciens rois d’Afrique et des puissants fauves de la savane. L’exil en terre d’Islam n’a pas altéré en lui les racines africaines.

Pour Tabal, sans le hal, cette transe habitée par les esprits de l’au-delà, il n’y a pas d’élan créateur. Lorsqu’il est possédé par les génies de la peinture et par leur enthousiasme, ses tableaux deviennent une rivière en crue.

« Quand du haut de la montagne, j’assiste au débordement de la rivière et je vois tout ce qu’elle charrie, les arbres déracinés, les cadavres d’animaux, l’agneau les pattes en l’air, la tête du chameau disparaissant sous les eaux, j’éprouve le besoin de retenir tout cela en le fixant sur la toile. »

Pour comprendre les rapports qu’il entretient avec la transe et les couleurs, il faut se souvenir que pour les Gnaoua, les couleurs ne sont pas seulement cet enchantement de lumière dont se pare la nature pour nous éblouir, mais qu’elles sont d’abord les couleurs des génies invoqués au cours des nuits rituelles. Elles sont en correspondance symbolique avec les encens et les devises musicales des esprits surnaturels par qui leurs adeptes en état de transe sont possédés.

En marchant dans la campagne, Tabal est parfois envahi par des visions où lui apparaissent les nuits rituelles des Gnaoua, qu’il transfigure ensuite sur ses toiles. Dans le cercle des espaces et des regards, la transe survient au déclin du jour et tout le long de la nuit des possédés. La danse y est une pensée du corps, animée par cette musique de corsaires et de caravaniers au seuil des mers et des déserts.

Trame du désir autant que mémoire, la poésie de la transe ne se contente pas d’évoquer les morts : elle régénère les vivants et elle dévoile ce que l’animisme porte en lui de lyrisme. La mémoire des hommes hante les pierres. Les pierres sans mémoire ne sont pas « habitées ». Avec le rythme du tambour, cette voix des dieux africains et la plainte sourde du guenbri, Tabal reçoit la bénédiction de ses ancêtres et la visite de leurs esprits. Le rythme des percussions s’harmonise merveilleusement avec ses sculptures.

« Je sculpte comme je frappe le tambour. »

C’est en ces termes qu’il décrit sa découverte de la sculpture :

« Je suis monté sur mon âne et je m’en suis allé jusqu’à une forêt où se trouve un oued, qui est profond en hiver et sec en été. Là, parmi les galets, je cherchais des pierres rigueuses semblables à celles du bord de mer. Je les cherchais toujours comme si j’étais un archéologue. Je prenais une et j’essayais de découvrir son histoire. Mais je n’ai pas trouvé de pierres taillées ni de trace d’histoire. J’ai décidé alors de créer moi-même les vestiges qui n’étaient pas dans le lit desséché de la rivière et j’ai réalisé les rêves de la rivière avec mes mains. »

Dans la belle propriété où habite maintenant Tabal, sur les hauteurs de Hanchane, parmi de magnifiques oliviers, on n’entend que le chant des coqs et celui des oiseaux. La lumière et la sérénité des lieux ne sont certainement pas étrangères à la créativité du peintre. La culture des Gnaoua reste la base essentielle, la source d’où Tabal puise sa sève vitale. Ses fantaisies sont aussi inspirées par sa créativité de poète et ses toiles sont parfois des poèmes peints.

Abdelkader MANA

23:58 Écrit par elhajthami dans Arts | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arts |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

22/11/2009

Tapis - Tableaux

Tapis-Tableaux : l'art de l'indicible

Matière et manière

Par Abdelkader MANA | LE MATIN

Publié le : 14.11.2008 | 14h45

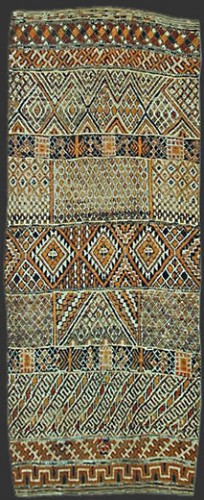

Des œuvres d'art, peuvent se faufiler à notre insu au milieu des objets utilitaires, jusqu'au jour où le regard exercé de l'expert vient les tirer de l'anonymat auquel ils étaient initialement destinées, pour nous révéler leur dignité .

Et c'est ce que nous propose Frédéric Damgaard, en publiant en ce mois de novembre 2008 un très beau livre sur l'art des femmes berbères au Maroc.

Il faut, en effet, avoir le regard exercé par une longue fréquentation des formes et des couleurs pour dénicher chez la femme berbère le tapis -tableau qui renvoie à l'art contemporain. Comme jadis il avait découvert des talents d'artiste chez des autodidactes d'Essaouira et de sa région, le désormais célèbre critique d'art Danois, nous propose maintenant sa collection de tissage rurale comme autant d'œuvres d'art.. Après Omar Khayam qui disait dans un célèbre quatrain :

« Allège le pas, car le visage de la terre est recouvert des yeux des biens aimés disparus », on a envie de dire désormais à quiconque foule un tapis : « Faites attention ! Vous êtes peut-être en train de fouler une œuvre d'art ! »

En effet, au-delà de l'origine ethnographique de tel ou tel tapis ou tissage, ce qui frappe dans la collection du désormais célèbre critique d'art Danois, c'est d'abord la puissance d'expression des formes et des couleurs, qui séduit d'emblée le regard. On tombe immédiatement sous le charme magique de ces objets d'art, comme on reconnaît sans médiation la beauté d'un poème ou d'une partition musicale. Formes florales, anthropomorphiques, sinusoïdales ou géométriques, soupoudrées d'or, de rouge et de noir. Damgaard choisit volontairement de mettre en relief des détails pour souligner davantage la parenté explicite qui existe entre cet art des femmes rurales et l'art contemporain au Maroc et ailleurs.

Tapis - tableaux qui se prêtent à une double lecture horizontale et verticale ou parfois même le « défaut » de fabrication ou l'usure du temps contribuent à ce caractère insolite et indicible de l'art rural, qui se caractérise par la gourmandise de ses formes et sa transgression de la sacro-sainte règle de symétrie de l'art citadin. Chaque niveau est différent du suivant et le même motif n'est jamais reproduit sous la même forme et la même couleur : variation sur la même note musicale. Et toujours cette harmonie mystérieuse qui anime la structure d'ensemble malgré les contrastes apparents et l'interpénétration de l'horizontal d'avec le vertical.

Des couleurs chaudes comme l'amour et la tendresse féminine. Comme les noces d'été et les fêtes saisonnières. Comme les rêves au lendemain d'une nuit nuptiale. Et toujours ce bonheur de rêvasser sur ces surfaces chatoyantes comme au bord de l'eau et au voisinage du feu. Comme une traversée de champs dorés parsemés de marguerites et de coquelicots. On a l'impression de surprendre non pas une tisseuse mais une rêveuse qui tisse par ses fils d'or et de soie, son paradis imaginaire, son jardin secret. La fraîcheur de son regard à la levée des aubes resplendissantes et son éblouissement par les couleurs du crépuscule.

Énigmatique plaisir dont seul l'artiste a le secret. Qui oserait piétiner de tels œuvres, que pourtant la tisseuse destinait à un usage purement utilitaire, et à qui le regard expert d'un Damgaard, donne une dignité d'œuvre d'art. Comme dans une rêverie créatrice, La tisseuse passe d'une forme à l'autre, d'une couleur à l'autre, pour nous offrir en fin de parcours un tapis – tableau que ne renierait pas l'artiste d'avant-garde le plus contemporain qui soit. Musique silencieuse, émerveillement, moment de grâce. En somme une invitation à la rêverie visuelle, où rien n'est définitivement délimité à l'avance, où les formes en suspens semblent suggérer une continuité vers l'infini au-delà du cadre limité du tapis- tableau. Un espace de prière et pour la prière. Un art sacré donc. Mais aussi un art festif : jaune d'or, mauve pâle…Mais dans l'ensemble on ne sait pas de quelle poésie, de quel mystère, de quelle beauté tout cela est le signe..

On se dit : comment es-ce possible qu'avec un nombre si limité de signes, de symboles et de couleurs, on en est arrivé à ce langage de l'infini ? Chaque tapis – tableau est si différent de l'autre. Et chaque tapis – tableau transcende d'une manière si surprenante les déterminismes ethniques de son origine pour atteindre une expression esthétique universelle. Beauté intrinsèque. Esthétisme qui opère magiquement et immédiatement sur le regard. On est là aux origines de l'art contemporain marocain : mémoire tatouée, transfiguration des saisons printanières d'un pays berbère aux luminosités solaires. Voici donc l'hommage de l'homme venu du grand Nord à l'art des femmes berbères du grand Sud marocain.Le point commun entre la plupart des tapis présentés dans l'ouvrage est d'appartenir soit à des transhumants, soit à des nomades : Béni Mguild, Béni Waraïn, la région de Boujaâd, les Rehamna, les Oulad Bou Sbaâ, les Chiadma et Sidi Mokhtar qui fournit la khaïma aux Regraga pour leur pérégrinations printanières.

De là à déceler dans ces tapis berbères une influence saharienne, voire africaine, il n'y a qu'un pas que l'auteur franchit allègrement y compris à juste titre pour des montagnards sédentaires tel les Glawa dont le col de Telouat était connu pour être un lieu de passage obligé entre l'Univers saharien et africain au sud et l'univers méditerranéen au nord.

C'est principalement les deux courants culturellement marquants du monde berbère proprement dit. En effet, certains tapis présentés dans l'ouvrage évoque ces masques africains sous forme de croix superposées, des totem ou des scènes de chasse telles qu'on peut encore les voir aujourd'hui dans la grotte d'Agdez au Sahara, du temps où celui-ci était verdoyant et attirait pachydermes, autruches et chasseurs africains qu'on voit reproduits par des peintures rupestres.

C'est que le Sahara a été non pas un obstacle mais plutôt un lieu de brassage et de métissage, entre les sédentaires Masmouda, les nomades Sanhaja, et le Soudan (le pays des noirs), bien avant l'arrivée des moulattamoune (ces porteurs de lithâm (voile), ces arabes maâqil Hassan, qui furent le fer de lance des Almoravides, et qui partirent à la conquête de l'Andalousie musulmane depuis les ribât, ces couvents – forteresses, du bord du fleuve Sénégal..

----------------------------------------------------------------------

Par delà les formes et les couleurs communes

L'ouvrage présente toutes les techniques du tissage au Maroc,depuis le tapis en laine du Moyen Atlas, en passant par le « Boucharouette » de la région de Boujaâd, le tissage broché Glawa, le tapis noué Aït Seghrouchen, jusqu'au couvertures hanbel Zemmour. Et cela concerne des objets de la vie quotidienne aussi variés que le tapis de selle,le sac, le sacoche, le coussin, la tente des nomades et des transhumants. Cela concerne le vestimentaire au féminin: telle la handira (cap de femme), la tadarrat (le voile de cérémonie), le tissus brodé d'Ighrem ou de Tata. Mais le vestimentaire se conjugue aussi au masculin : en commençant par la djellabah et la tunique de laine que portaient jadis les moines guerriers, en passant par de très beaux capuchons et bonnets de bergers de haute montagne.

Des vêtements en laine épaisse pour affronter les rigueurs de l'hiver qui caractérise aussi bien les cimes enneigées de Bou Iblân chez les Béni Waraïn du nord-est que ceux des Glawa au sud-ouest. Là haut, il fait en effet très froid, de sorte que dès la tonte des moutons, les tisseuses berbères confectionnent d'épais tapis de laine pour isoler du sol, que des vêtements chauds pour protéger du vent glacial et sec qui balaie les cimes granitiques et dénudées.

On fait alors des provisions de navets pour des couscous bien gras.

Les berbères sont connus pour trois choses me disait mon père : le port du burnous, la consommation du couscous et les crânes rasés. D'où la nécessité de les couvrir de capuchons et de bonnets surtout quand il neige et quand il pleut. Mais que ces bonnets et ces capuchons soient hauts en couleurs ! Tel en a décidé la bergère à destination de son berger ! Un mode de vêtir qui n'appartient nullement au Musée de l'histoire, et dont la fonctionnalité est loin d'être simplement folklorique.

Village Bni waraïne

Et quand en ces hautes cimes de l'Atlas les tisseuses homériques d'Iswal en pays Glawa se préparent aux rigueurs de l'hiver en fredonnant de frais refrains tout en maniant l'antique quenouille – les chants des tisseuses accompagnent tout le processus du tissage – on obtient alors des objets esthétiques plutôt qu'utilitaires.

13:03 Écrit par elhajthami dans Arts | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

17/11/2009

Mohamed Sijilmassi

L’INVITE DU LUNDI

Le Docteur Mohamed Sijilmassi

Choisir notre destin, par rapport à notre histoire.

Nous inaugurons ce lundi<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> une nouvelle chronique. Elle s’intitule « L’invité du lundi ». Ainsi donc, chaque lundi, « Maroc – Soir » engagera un entretien avec un homme ou une femme, du Maroc ou de l’étranger, appartenant au monde de la politique, de l’économie, des sciences ou de la culture. Cette rubrique, en ouvrant la voie à des talents de s’exprimer publiquement, nourrit l’ambition d’élargir l’horizon du débat serein et des connaissances enrichissantes. Notre premier invité est le Dr. Sijilmassi. Homme de science et de culture, il est pédiatre de profession. A ce titre, il a publié récemment un livre chez SODEN sur « les enfants du Maghreb », où il parle d’ailleurs de rites de passage et d’imaginaire, ce qui ne nous éloigne pas de ses préoccupations artistiques. Cependant, on sort avec l’impression frappante qu’on a rendu visite plus à un historien de l’art qu’à un médecin : son cabinet de travail est un véritable musée d’art moderne. Dans la salle d’attente, un gigantesque tableau de Fatima Hassan attire particulièrement l’attention. Il a d’ailleurs déjà publié un livre sur « la peinture marocaine », un autre sur « la calligraphie arabe » (en collaboration avec Abdelkébir Khatibi), enfin, il vient de publier son dernier livre sur « les arts traditionnels au Maroc ». L’auteur a d’ailleurs un nom prédestiné, puisque Sijilmassa était la capital économique et culturelle du Sahara dont l’art se caractérise par une certaine simplicité et une certaine austérité qui semble être justement les traits de caractère dominants du Dr. Sijilmassi. Son livre est un répertoire de la créativité des grands maâlam (maîtres - artisans). La conception mentale étant toujours plus rapide que la maîtrise gestuelle : le maître est justement celui qui est parvenu à transmettre de l’intelligence à ses gestes. L’apprentissage avec ses rites d’initiation qui ponctuent le passage du statut d’apprenti à celui de compagnon et, enfin de maître, vise cette plénitude du geste où la main devient pensée. L’œuvre du Dr. Sijilmassi, qui nous accorda cette interview, restitue admirablement cette pensée de synthèse qui fait à la fois la spécificité et l’universalité de l’art marocain.Entretien réalisé par Abdelkader MANA.

Maroc Soir : L’art fait que les objets ont une âme ; c’est l’esprit qui se fait matière. Il semble même, d’après vos recherches, que les symboles qu’on retrouve dans la bijouterie et les tatouages ont une fonction magique de protection contre le mauvais œil, l’avortement et l’adultère…

Dr.Sijilmassi : Le tatouage porte la trace d’une culture qui s’imprime sur le corps et rend la peau médiatrice entre l’extérieur et l’intérieur de la personne tatouée. Lorsque des objets d’art sont décorés par les mêmes dessins que ceux des tatouages, il s’établit entre le corps et les objets une symbiose exceptionnelle, comme cela est le cas dans l’art rural marocain. D’autre part, le tatouage signifie l’appartenance à une même lignée et à une même tribu. Enfin le dessin d’un tatouage reste longtemps gravé en notre mémoire et marque l’entrée dans la vie.

Maroc Soir : Des fouilles archéologiques ont mis en évidence des vestiges phéniciens ; ont-ils eu un impact sur l’art traditionnel marocain ?

Dr.Sijilmassi : Il est difficile de le prouver. A mon avis l’art phénicien n’a pas été repris dans la vie quotidienne. Ce n’est qu’à partir de l’islamisation du Maroc qu’il y a eu un véritable renouveau et un enrichissement qui a crée un art original et autonome bien que s’inscrivant dans l’univers de l’art islamique. Dans la ville, il y a une manière de décorer qui est assez homogène ; elle s’inspire de cet art islamique dont l’Andalous n’est qu’une variante. Cette unité de style citadin vient de l’unité de la source : esthétique arabo –musulmane qui lui a donné naissance et qu’elle a enrichi. Cet art s’est d’abord développé dans l’architecture avant d’imprégner les autres objets.

Maroc Soir : C’est l’art de la symétrie, de l’harmonie et de la répétition rituelle ?

Dr.Sijilmassi : Oui, car tout se ramène à Dieu, lignes épigraphiques, lignes florales et lignes géométriques s’unissent les unes aux autres et se répètent indéfiniment comme le nom d’Allah qu’égrène un chapelet…

Maroc Soir : entre le Maroc et l’Andalousie, la diffusion culturelle n’était pas à sens unique ?

Dr.Sijilmassi : Non. On parle par exemple de calligraphie maghrébine et andalouse. Les Almoravides ont épuré l’arabesque et innové dans le domaine architectural aussi bien au niveau des formes des surfaces décorées que des volumes. Il y a eu donc, un échange culturel au sens le plus profond du terme : recevoir et donner ce qu’on a imaginer soi – même.

Maroc Soir : Quelles étaient à votre avis les causes de cette créativité au Maroc ?

Dr.Sijilmassi : La créativité artistique n’est pas un luxe contemplatif, mais une source d’équilibre et « d’écologie ». Créer et décorer un objet chez les Marocains rural et Saharien répondent à une nécessité fonctionnelle et immédiate d’abord, lointaine ensuite. Ce langage oublié, bien que codifié, répond à des moments forts de la vie, tout en s’inscrivant dans l’ordre islamique établi et ses innombrables interprétations sécurisantes. L’artiste – artisan grave le bois, martèle le cuivre, façonne le bijoux, dessine la poterie, fait et défait les nœuds du tapis, il envoie des messages de Rabat à Oujda, de Nador à Dakhla, sachant qu’il transmet par sa créativité un univers qui porte les pulsions de la vie et nous renseigne sur l’imaginaire des marocains et son évolution depuis la nuit des temps.

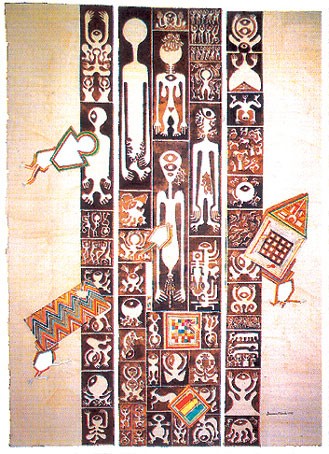

Ahmed Cherkaoui un precurseur particulierement apprecie par Mohamed Sijilmassi

Maroc Soir : En dehors de ce que la géographie imprègne, il y a des raisons historiques au développement d’un certain style ?

Dr.Sijilmassi : En effet le Maroc est le seul pays à ne pas avoir subi l’occupation Ottomane qui a nivelé l’art dans toutes les contrées qu’elle a occupé même dans le domaine culinaire. Notre cuisine se distingue des autres pays arabo – islamiques.

Maroc Soir : Il est très connu que l’art dépend de la commande et que sans commande un genre artistique se meurt. Sachant que son travail était apprécié à sa juste valeur, le maâlam le faisait avec patience et amour.

Dr.Sijilmassi : Les mécènes sont les Rois, les princes et les intellectuels qui ont toujours encouragé la créativité artistique au Maroc. C’est avec Moulay Ismaël que les arts traditionnels ont connu un éclat et une créativité dont l’influence s’est perpétuée jusqu’au Maroc moderne. Et on assiste actuellement, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Hassan II, à un retour aux sources et à la revalorisation de la tradition artistique. Nous en avons un exemple dans les magnifiques arabesques du Mausolée Mohamed V à Rabat, dans la mise en valeur des différents palais du Royaume qui ont été restaurés et enrichis par de nouveaux éléments décoratifs, leur rendant leur splendeur d’antan. Nous en avons aussi un exemple dans le magnifique musée du palais de Fès, où des objets d’art citadins, rural et Saharien, des peintures et des sculptures modernes ont été rassemblées sous les directives de SM Hassan II, pour offrir un panorama complet de la variété dans la créativité des artistes – artisans marocains.

Maroc Soir : L’artisan citadin était perfectionniste pour mériter de plein droit le titre de maâlem (maître) dont on l’affuble. Il s’oppose à l’artisan de la campagne qui n’est pas comme lui à la recherche de la finesse des formes mais à celle de leur gourmandise et de leur vitalité naturelle. On a l’impression qu’il y a la rigueur d’un côté et une liberté de l’autre ?

Dr.Sijilmassi : Cette différence est due au fait que dans la ville les artistes – artisans sont regroupés en corporation et l’artisan reste engagé dans la continuité de la tradition. On passe par tout un cycle d’apprentissage et par tout un rite d’initiation avant d’être reconnu comme maâlem . Alors qu’à la campagne le contrôle social est plus relâché du fait de la dispersion de l’habitat, l’artiste – artisan évolue de lui – même et la créativité est plus libre et plus individuelle. Dans la campagne le maâlem n’est jugé que par le consommateur alors que dans la ville, il est jugé et par le consommateur et par la corporation. Il y a chez les ruraux une parfaite maîtrise de l’espace : ils osent remplir une surface de motifs qui ne se rapprochent pas les uns des autres en les plaçant délibérément asymétriques mais qui ne heurte pas le regard. Au contraire, il accroche et crée un échange entre le spectateur et l’objet qu’il observe.

Maroc Soir : La transmission intergénérationnelle du « savoir faire » devient de plus en plus défaillante. Mais du même coup les jeunes se libèrent des vieux carcans…

Dr.Sijilmassi : En effet, depuis quelques années, on assiste à un renouveau de l’artisanat du fait que les nouveaux artisans ont fréquenté l’école et se sont ouvert sur le monde. Certains émergent d’une manière significative. Je pense à Lamani, le céramiste de Safi – décédé il y a quelques années – qui avait travaillé à Sèvre en France, et de retour chez lui, il innové énormément dans le domaine de la poterie, à telle enseigne qu’on reconnaît sa signature uniquement par son style. La créativité dans les arts traditionnels continue. C’est pourquoi j’ai inséré volontairement dans mon livre des chefs d’œuvre récents qui n’ont rien à envier à ceux du XIXème siècle.

Ahmed CHERKAOUI

Maroc Soir : C’est cette créativité collective qui semble avoir inspirer beaucoup d’artistes contemporains ?

Dr.Sijilmassi : L’exemple du peintre Cherkaoui est éloquent. Il a poussé très loin l’analyse d’objets traditionnels. En épurant de plus en plus le dessin, il vous restitue en deux traits les configurations d’une main ou celle d’un tapis rural. Belkahya s’est inspiré quant à lui, de l’art Saharien, Fatima Hassan choisit les thèmes de la vie quotidienne et Ouadghiri, l’imaginaire enraciné dans le centre populaire…

Maroc Soir : C’est un mouvement de retour aux sources, de réconciliation avec soi ?

Dr.Sijilmassi : Il faut d’abord retrouver son identité culturelle ensuite la laisser s’épanouir. Il y a toute une génération qui n’a pas connu le Protectorat et qui a une autre vision de la société en rupture avec celle des aînés, notamment dans le domaine des méthodes éducatives. Faire moderne, oui, mais tout en restant attaché aux traditions culturelles. Il y a tout un nouveau discours sur l’art populaire qui est revalorisant, tout en sachant qu’il y a nécessité d’innovation.

Maroc Soir : Prendre la technique tout en sauvegardant son âme ?...

Dr.Sijilmassi : Nous n’avons plus de complexe vis– à - vis de l’occident. Notre intelligence est mûre et capable d’adopter la haute technologie. Maintenant nous sommes responsables de choisir notre destin, non pas par rapport à l’occident, mais par rapport à notre histoire.

Propos recueillis par Abdelkader Mana

Entretien paru à Maroc – Soir du Lundi 10 novembre 1986-7 Rabia I, 1407-N°5155

09:45 Écrit par elhajthami dans Entretien | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook