12/05/2010

Ecriture et pèlerinage

Ecriture et pèlerinage

Abdelkébir RABI’

L’écrivain sédentaire risque toujours de se trouver en panne d’écriture. C’est pourquoi il est impératif de sortir de soi et de son cadre habituel pour pouvoir dire le monde. C’est à cela que nous engage Abdelkébir Khatibi qui prône l’internationalisme littéraire dans son dernier livre « Figures de l’étranger » dans la littérature Française, qui vient de paraître chez Denoël et qu’il présente aujourd’hui vendredi 8 mai 1987 au carrefour du livre vers 16h30 .

Par Abdelkader Mana

Il y a quelques années la presse Française avait rendu compte d’une ethnologie de la France faite par des ethnologues Africains. Avec « figure de l’étranger » de Khatibi, on peut parler désormais d’une critique maghrébine de la littérature française. L’occident n’a plus le monopole d’être le « juge » de l’Afrique ; l’Afrique observe l’occident. Cependant, contrairement à l’ouvrage d’Edward Saïd, qui met en relief les présupposés de la littérature orientaliste d’obédience coloniale ; M.Khatibi a choisi des auteurs positifs – Aragon, Segalen, Barthes, Duras, Genet, Olier – qui se sont tournés vers « l’autre » pour s’enrichir eux – mêmes. Khatibi nous dit : « Il ne s’agit pas de folklore, ni de littérature coloniale imbue du « bon sauvage » ; c’est lorsque l’autre est maintenu, respecté dans sa singularité que je peux être reçu par lui ».

Aller vers l’autre est pour ces auteurs, une nécessité d’écriture : voyager pour écrire est un impératif littéraire. C’est plus qu’un simple témoignage ; c’est un ressourcement dans un autre univers symbolique : « Ce qui peut être visé dans la considération de l’orient – écrivait Barthes dans « l’empire des signes » - c’est la possibilité d’une différence, d’une mutation, d’une évolution du système symbolique » et Khatibi d’ajouter : « …Signifiance sous l’apparence d’une coquille vide ou d’un grain de sable sur une note de musique…C’est un trait, une trace, une sorte de balafre dans le temps ».

La fixité reste stérile aussi longtemps que ne vient pas du dehors la fécondation. Cette fécondation est donc liée à un déplacement. Ce déplacement peut être aussi bien réel qu’imaginaire. Le livre de Khatibi relève du voyage imaginaire comme il le définit lui – même : « Un itinéraire au second degré sur la représentation de l’étranger dans l’imaginaire littéraire Français en particulier dans ce qu’on appel l’exotisme. L’exotisme n’est pas ici un folklorisme de surface mais un secret de toute littérature, de ses paradigmes ».

Revenant donc à l’écriture comme rituel et à son lien avec le pèlerinage : le pèlerinage circulaire comme déplacement ne traduit pas seulement par sa réversibilité une conscience collective figée mais aussi l’idée de renaissance avec l’errance printanière qui vise à hâter la croissance des plantes. L’écrivain – pèlerin vise lui à hâter l’écriture d’un livre où chaque pas est un mot et chaque étape un chapitre. Ceci nous rappel « la légende de Fatumeh » que cite khatibi et dont le Suédois Gunnar Ekelöf nous dit : « La légende de Fatumeh est composée, à l’image d’un chapelet oriental, avec deux suites encadrées de têtes de serpents, comprenant en tout soixante et un poèmes, qui sont les perles de collier dont Fatumeh est honorée en même temps que les grains de chapelet qui coulent entre les doigts de celui qui l’adore et qui adore l’image de la femme mystérieuse qu’on devine derrière ses traits ». C’est cet amour courtois qui est pour Louis Aragon, dans « le fou d’Elsa » ; « la raison et la déraison d’écrire ». le désir et l’amour sont en quelque sorte, le substratum du voyage ; le feu qui attise la foi du pèlerin.

Abdelkébir RABI’

Une sorte de balafre dans le temps

Il faut que l ‘écriture épouse l’itinéraire sacré : qu’elle inscrive le rite dans son « cadre d’or ». il faut que la sensibilité de l’écrivain épouse le cercle du pèlerinage. Car la roue sexuelle et la roue du temps renvoient eux-mêmes aux symboles et à l’initiation érotique et saisonnière dont Mircia Eliade écrit : « le sexe collectif est un moment essentiel de l’horloge cosmique ». Or aller vers l’autre, nous explique M.Khatibi, suppose quelque part « un jeu érotique ». C’est ce jeux érotique, qui pour Roland Barthes, dans son empire des signes, « fait circuler les signes, les signifiants, les rencontres ». « Cet érotique libère en moi, ajoute Khatibi, une énergie vitale rendu au silence par ma société qui m’a dressé selon la convention, l’ordre de ses convenances… » Il y a un lien entre l’état de l’orgasme et l’état de l’écriture : le retour à la vue et à la vie, au ouïr et au jouir après une longue incubation hivernale, libère l’écriture. Car le corps n’est pesant que par la douleur ; avec la douleur, la conscience elle-même devient « corps ». Par la magie de l’écriture, la conscience tente à nouveau de se dégager du corps. Elle n’est plus tournée sur elle – même obsédée par la blessure du corps : elle s’envole à nouveau libre et insouciante vers l’étranger ; elle voyage vers les territoires éloignés. « Grâce au voyage, nous dit Khatibi, mon énergie prend le large ; elle qui provient d’une circulation de désirs réprimés. Elle est désormais disponible à ce jeu de séduction entre étrangers ».

Un mauvais style n’est pas seulement dû à une mauvaise maîtrise des lois qui régissent une langue mais à l’obstruction du « corps écrivant » ; une espèce de constipation cérébrale : « Une phrase arythmique n’est pas dû seulement au défaut de la langue, écrit Khatibi, mais à une aphasie de muscles, des mains, des yeux et toute circulation émotive ». le corps acquiert ainsi « une souplesse poétique ». c’est en effet, le rêve de tout écrivain d’être justement « un corps artistique » c’est à dire « retrouver par ces moment de l’inouï l’intégrité imaginaire de son être.

· Le captif amoureux

S’agissant de Segalen, l’autre instrument de l’écrivain est son bâton de pèlerin : « Le bâton élevé au rang de sa dignité littéraire (qui) ouvre l’imaginaire du poète à la profondeur mythique, à sa transfiguration par l’art entre la prose de l’esthète et le balancement du marcheur ». La nouvelle esthétique d’exotisme que fonde Segalen fait coïncider l’art des randonnées avec les exigences de l’écriture : « Et la marche commence. Car tout ici est monumental, ne se met en valeur qu’avec le concours des pas, du déplacement avec cortège, par une sorte de dynamisme lent…Il y aurait une orchestrique de la pierre, de la brique, du bois chinois…et c’est la danse. C’est l’orchestrique de l’architecture, de ses immuables nomades…C’est moi qui me rendrait vers vous et l’ondulation de la marche dont chacun de vos parvis me sera une étape, vous rendra le rythme des épaules et ses oscillations par où l’on vous animait jadis. Je marcherai vers vous ». Appréciez la musicalité et la préciosité de cette « orchestrique de l’architecture » et la solennité respectueuse de ce : « Je marcherai vers vous ».

Cette exigence initiatique doit permettre à la fois d’achever le rite et l’œuvre. Car comme dit le mythe orphique : « Si les hommes meurent, c’est parce qu’ils ne sont pas capables de joindre le commencement à la fin ». Jean Genet a rempli cette exigence, donc, il n’est pas mort. Avant son décès il écrit :

« Cette dernière page de mon livre est transparente ». Khatibi nous dit : « Il faut lire dernière phrase du dernier livre…dernier livre ? Un livre certes posthume, mais Genet est mort pendant qu’il corrigeait les épreuves. Penché au seuil du néant, il disparut à la marge de son livre ».

Quelque part on écrit donc pour ne pas mourir : « L’œuvre doit résister au temps, c’est pourquoi l’écrivain peut rêver sa survie en tant qu’horizon de lecture », écrit khatibi qui termine son livre par le souvenir de Jean Genet martyre de l’exclusion, enterré à Larache en attendant d’être transformé en marabout vers lequel viendraient les bons fellahs organisant un moussem annuel fait d’effluvent poétiques de la baraka et de trots de chevaux labourant les champs de maïs par leur fantasia : « La publication récente du dernier livre de Jean Genet « Un captit amoureux » m’a été une grâce douloureuse, écrit Khatibi. Ce texte propose la construction d’une figure plus élaborée de l’étranger, celle de « l’étranger professionnel ». Ce dernier champ est l’horizon d’une migration littéraire admirable ». Une migration vers le peuple palestinien au sein de sa douleur : Beyrouth occupée, Sabra et Chatilla détruits… »

Abdelkébir RABI’

Khatibi était l’ami de Jean Genet qu’il a rencontré à Rabat. Jean Genet lui écrivit entre autre ce mot bouleversant : « Je t’en prie, fais ton possible afin qu’on ne désespère pas les pauvres ». Khatibi était aussi l’ami de Barthes dont il nous dit : « Par le mouvement de la double baguette japonaise, Barthes mettra en circulation la plume de l’écrivain et le pinceau du calligraphe ». S’agissant d’amitié entre écrivains – et écrivains déjà morts – le témoignage de Khatibi ne peut être qu’émouvant : « Il s’agit, écrit-il, de reconstituer le sillage d’une mémoire textuelle sous le regard de la poésie… ». L’auteur nous a doublement ému ; par le parfum des pensée qui jalonnent son œuvre et par le fait qu’il nous l’a envoyé comme on jette à la mer la bouteille contenant un message de poésie adressé à l’inconnu : cet autre qu’on aime parce qu’il est à la fois différent et fraternel. Voici donc au beau rivage, l’esquisse d’un dévoilement. Mais il restera toujours dans cet œuvre pleine comme un œuf, d’autres mystères que chacun peut déchiffrer à sa guise. Ce livre qui nous vient non pas avec « la saison des livres », mais avec la mue du printemps, tient le pari d’être à la fois beau et rigoureux.

Dans son roman Phantasia Abdelwahab Meddeb, manie l’écriture comme le peintre la palette des couleurs pour réaliser des toiles qui ne sont pas lisibles au premier abord pour tout le monde. On trouve là à la fois l’influence du nouveau roman, avec la volonté d’expérimenter la description en tant que telle – la quête du roman n’étant autre chose qu’une volonté de décrire le monde en ayant la certitude qu’aussi minutieux qu’on soit, cette tâche demeure infinie, car le monde échappera toujours – et du courant surréaliste. Non pas dans ce qui est le plus connu et le plus technique du surréalisme : il ne s’agit ni d’écriture automatique, ni du rapport entre réalité et rêve et comment dans ce rapport on aurait à atteindre cette surréalité qui est informée par les deux états de l’être (l’état d’éveil et l’état de rêve)-non pas cela. Mais dans le chapitre six ou sept de Phantasia , il y a une juxtaposition entre la promenade physique du narrateur dans la ville et un cursus culturel que suscite la ville et à partir duquel il y a certaines références culturelles très lointaines, d’habitude très écartelées. Une espèce de visite du musée imaginaire. On ne sait pas si ça a été pour l’auteur une réminiscence, une influence ; on n’en sait rien. Mais disant, qu’il y a une très grande proximité avec les travaux surréalistes. Le jeu du rapport entre la promenade et le cursus culturel dans des textes de Breton comme par exemple « Arcan 17 ». Mais aussi l’idée même de promenade comme le tissus du livre. C’est la promenade au sens strict dans la ville de Paris. C’est un livre de promenade, de flânerie, d’errance…C’est le thème de la flânerie poétique, qui a été entamé par quelqu’un comme Apollinaire, qu’on retrouve dans le premier Aragon et aussi dans certains textes de Breton. Dans Phantasia , il y a les mots de « phantasme », « fantaisie », « fantasia » et il y a des calligraphies islamiques jetées comme dessins géométriques dans l’espace du livre qui tient à la fois du labyrinthe et du conte oriental. Mais il n’y a pas que la calligraphie arabe : il y a toute une série de graphes étrangers qui sont exhibés comme ça à l’intérieur même du corps du texte ; c’est beaucoup plus pour une question de visibilité ; des choses qui auraient à chatoyer l’œil et indiquer d’une manière immédiate, physique la présence du cursus culturel à l’intérieur du livre. Pour indiquer que le livre est écrit en Français, certes, mais il est toujours nourri par d’autres graphes, par d’autres langues. Car, dans son écriture, et c’est le propre de l’écriture, l’auteur part avant tout de soi-même, de nulle autre personne. Son point de vue, c’est le regard du moi jeté sur le monde. Donc, c’est forcément la maghribinité, l’islamité qu’il y a en lui qui, forcément interviennent. Parce que parlant de lui, il parle de l’espace maghrébin duquel il est originaire, de l’Islam duquel il est originaire. L’Islam et le Maghreb finalement comme mythologie personnelle avant tout, c’est à dire comme les matériaux de base.

Abdelkader Mana

Abdelkébir khatibi : « Figures de l’étranger dans la littérature Française ».éd. Denoël,1987,Paris.

Abdelwahab Meddeb: Phantasia, SINDBAD, Paris, 1987.

Le peintre Abdelkébir RABI’ est né en 1944 à Boulmane(Maroc).

Le peintre marocain Mohammed Kacimi, a disparu le 27 octobre 2003, à l’âge de 61 ans.

Article paru à Maroc – Soir le lundi 11 mai 1987 sous le titre « Quand l’Afrique littéraire « critique » l’occident : « Figure de l’étranger » de Khatibi : une œuvre pleine comme un œuf ».

23:24 Écrit par elhajthami dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arts |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

09/05/2010

Arts:Texture de couleurs

Fadela Kanouni

Tableaux – caftans - miniature

Une texture de couleurs tout en nuances....

Les tableaux- caftans de Fadela Kanouni, racontent chacun à sa manière des histoires de femmes du Maroc, dans leur diversité culturelle. Travail fait main, broderies, brocard, passementerie, bijoux, textures de couleurs... Femmes toutes en nuances de couleurs ; jamais en blanc et noir. Mélanges inattendus de textures, de tissus, de couleurs. Expression ancestrale du travail artisanal renouvelé : Pli et repli, vagues dans les robes. Ton ocre, pastelle, couleurs des âges de la vie, du ciel, de la terre. Textures, bijoux et parures de toutes les régions du Maroc. Tissus anciens et modernes. Les mousselines vaporeuses entourent les bras comme autant de désirs de liberté : « Histoire de femmes multiples, celles que je connais, celles que je ne connais pas : le corps des femmes est habillé mais absent. Visage caché, parure en mouvement, membres mutilés, modes éphémères exprimées dans ces tableaux mettant en relief la féminité, la diversité, les aspirations des femmes, leur créativité. » C’est sa fille, par sa beauté, sa grâce et son amour du beau qui lui a inspiré sa première œuvre : « C’est vraiment par hasard que j’ai commencé à réaliser ces tableaux. Au départ, c’était juste pour faire un petit cadeau à ma petite fille. J’ai voulu lui offrir quelque chose d’original en me disant : C’est comme cela qu’elle va garder un souvenir de nos traditions. » Un caftan on le met x fois et on fini tôt ou tard par le jeter mais un tableau, ça reste pour toujours .

Et comme ce premier tableau a plu, elle a continué à en faire. Voilà tout...une robe-caftan en soie couleurs pastels et drapée de soie perlée rose et nacre, de sfifa et soie bleue : le collier accompagne jade dans son mouvement continu. Un mouvement qui se situe entre tradition et modernité comme nous l’explique l’artiste Fadela Kanouni dans cet entretien. Il est important cependant de signaler, que Fadela n’est pas n’importe qui puisque son aïeul n’est rien d’autre que Abdelhay Kattani, le chef historique de la fameuse zaouïa Kettania, qui fait partie de l’aristocratie de Fès

- Tu es née à Fès. Raconte-nous un peu, tes souvenirs d’enfance à Fès, les fêtes de Fès, les femmes de Fès...

- J’ai gardé un souvenir de Fès en fête. Des souvenirs extraordinaires de l’ancienne médina de Fès, où déjà petite je fabriquais des poupées de roseau. J’aimais déjà les belles textures. Je suis né à Fès où j’ai vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. Ma sœur qui était couturière m’a appris la haute couture parce qu’elle était la première femme à en faire à Fès. J’étais toujours bien habillée par elle. Autour de moi il y avait des femmes avec de beaux caftans. Ma mère, c’est vrai, avait une culture traditionnelle. J’étais élevée aussi par ma sœur charafa, la couturière et par mes grands frères qui ont étudié en Europe. Donc, il y avait déjà ce mélange de modernité et de traditions. Mon père était présent sans l’être vraiment. J’étais entouré plutôt de femmes et de mes frères plus que de mon père. A l’âge de quinze ans, j’étais arrachée de cette ville ancienne et je me suis retrouvée à Rabat dans une belle villa tout entourée de jeunes hommes : mes frères qui m’ont appris à vivre la modernité. C’est grâce à eux que j’accepte en moi cette diversité culturelle comme une richesse. Jai vécu cette vie moderne à côté de ce que j’ai vécu à Fès, comme un enrichissement. J’ai jeté en l’air beaucoup de tabous qui me bloquaient. En même temps, dans cette modernité, je risquais de me perdre.

- Vous êtes issue d’une famille de Chorfa Kettani ?

- Oui, mes valeurs presque soufies, m’ont inculqué le respect de l’autre. C’est ce qui me permettait d’accepter cette modernité sans m’y perdre.

- Quelque part, dans ces tableaux, il y a un peu ce que vous étiez et un peu ce que vous êtes maintenant : Une harmonieuse synthèse entre tradition et modernité...

- Dans notre culture, il y a beaucoup de choses extraordinaires. La vie m’a appris à m’enrichir de cette culture qui est en moi et en même temps de m’ouvrir à l’autre pour apprendre de lui. Dans la modernité il y a beaucoup de choses qui nous permettent de faire évoluer nos traditions. Ces tableaux sont l’aboutissement de cette évolution en moi. Ce n’est pas seulement des tableaux que j’essaie de vendre, parce que je m’en fous de les vendre à la limite, mais c’est des œuvres que j’aimerai que les autres apprécient. - Vous êtes donc de la zaouïa Kettania ? - Je suis de la famille de Si Abdelhay El Kettani : à la maison on recevait des tribus entières lors du moussem (fêtes annuelles de la zaouïa). Tout un cérémonial a lieu à cette occasion parce que les Chorfa avaient un impact sur ces populations. Maintenant, la zaouïa Kettania de Fès est un peu à l’abandon, malheureusement. - En matière de tissage, le savoir faire des artisans de Fès est fabuleux, en fil d’or, en fils d’argent, en soierie. Des tissages d’origine andalous d’un raffinement extraordinaire. Ce raffinement est également symbolisé par « les chants des femmes de Fès »recueillis par Mohamed El Fassi dans les années 1930. Vous êtes un peu l’héritière de tout ce monde disparu ou en voie de disparition et en même temps, vous êtes le signe et le symbole de l’ouverture : toutes ces très belles traditions vous les marier d’une manière harmonieuses avec la modernité dans vos oeuvres...

Dans mes tableaux "j’évoque l’évolution des femmes. La richesse qu’on a dans tout ce qui est traditionnel et en même temps j’ai montré que les femmes essaient de s’en débarrasser : des fois elles y arrivent, d’autre fois pas. C’est comme moi ! j’ai appris avec le temps à me débarrasser de beaucoup choses qui me pèsent. Mais dans les traditions il y a de belles choses qui m’enrichissent qui font que j’ai cette identité plurielle." Fadela Kanouni

- Puisque vous évoquez « les chants de femmes de Fès », j’ai souvenir de ces après-midi de fêtes entre femmes, qui étaient toujours très bien habillées, très bien apprêtées, surtout ma mère : elle était toujours majestueuses, du matin au soir. Elle était toujours en caftans et avec ses beaux bijoux. Et quand elle s’arrêtait de travailler, l’après-midi , elle dansait, chantait avec tambours et gâteaux . C’était vraiment des après-midi de fêtes. Pour les femmes de Fès, tous les mariages, les baptêmes étaient des occasions pour se parer, se faire belles. Mes souvenirs de Fès, c’est cela. - Il y a aussi l’influence de votre sœur la couturière... - J’accompagnais souvent ma sœur, quand elle allait en médina, choisir les tissus chez les artisans. J’ai gardé le souvenir de belles textures. C’est là que j’ai appris le choix des couleurs, des matières, l’harmonie des tons. Chaque fois que je vais en médina, je me rappelle de Fès. Chaque médina me rappelle les souvenirs d’enfance et ceux de charafa qui m’a appris tout cala. Et quand on faisait une bêtise, pour nous punir, ma mère nous envoyait chez la âqada (fabricante de boutons en fils de soie pour fermer les caftans). C’est comme ça que j’ai appris à faire laâqad (boutons). Certes, en pleurant mais finalement, j’ai appris quelque chose ! Les punitions étaient une forme d’apprentissage. - Il faut dire que Fès grouillait alors de tisserands et de métiers à tisser... - Il y avait souvent un maâlem qui fabriquait des caftans pour maman à l’entrée de notre maison. Et j’allais m’asseoir à côté de lui et je le voyais travailler. Quand je descendais en médina, c’était les artisans qui travaillaient dans la rue ; qui filaient la soie. La médina de Fès est tellement riche d’artisans qui travaillent dans la rue et j’étais toujours là en train de les regarder. Quand je vais à Marrakech, c’est la même chose. Ils sont d’une dextérité, d’une finesse... - C’est avec les bouts de tissus que vous achetez aux tisserands que vous faites vos tableaux ? - Quand je vais chez les tisserands à Fès, j’achète des bouts de tissus faits avec d’anciennes machines à tisser : je trouve ça beau et j’ai envie de les mettre sur des tableaux. C’est chargé d’histoire. Ce n’est pas que des tissus. Chaque bout de tissus représente une région du Maroc. C’est cette charge culturelle qui est intéressante, que je met en valeur et que je retravaille à ma façon. - Mais en même temps votre démarche est éminemment moderne ne serait-ce que dans la forme même du « tableau » qui encadre ces caftans miniature? - Quand je vais en médina que ce soit à Fès ou à Marrakech, Rabat ou quand je vais dans les régions du sud ; j’essaie de retrouver cet artisanat qui est en train de se perdre et en même temps qui est en train de se rénover grâce à la modernité : l’ouverture sur l’autre a permis à nos artisans de faire des choses de plus en plus adaptées à la mode, aux niveaux qualité, design, couleurs, texture . Ils se modernisent quelque part. Chaque fois que je retrouve des choses anciennes faites main, je suis très heureuse. Chaque fois que je trouve des choses nouvelles, faites dans des tons nouveaux ; cela me fait également plaisir et je me dis : notre artisanat est en train de s’enrichir de la culture de l’autre. - Vous ne vous inspirez pas seulement de modèles fassis ? - Derrière le travail fait main, derrière ce que je fais pour montrer un Maroc pluriel, je ne suis pas que fassie : je suis un petit peu berbère, rifaine, européenne : je suis tout cela en même temps. Dans mes tableaux, il y a un peu de chaque région et c’est cette diversité qui fait la richesse du Maroc. Je ne parle pas seulement de la culture berbère, musulmane mais aussi de la culture juive qui fait aussi partie de notre culture. Nous sommes même ouverts à une certaine forme de spiritualité multiple . On n’est pas dans un pays fermé, heureusement. On est dans un pays qui a toujours connu un brassage de civilisations. Je ne pense pas qu’on puisse se limiter aujourd’hui à une unicité culturelle.

- Votre œuvre est justement cette belle synthèse entre tradition et modernité. - Je n’ai pas eu à me confronter à la modernité : je l’ai vécu avec ma tradition. Dans le temps ma sœur faisait déjà des robes – caftans. Il y avait de la musique orientale et de la musique moderne. On dansait oriental et on dansait moderne. Il y avait le salon marocain et le salon européen. L’art culinaire marocain mais aussi européen. Ce mélange, on continue d’ailleurs à le vivre. Chez moi, il y a le petit coin marocain et le petit coin européen. Et quand je fais la cuisine, je mélange un peu les différentes recettes et dans mes tableaux, je mélange les différents styles. Cette diversité n’est pas que marocaine, elle est internationale. J’ai beaucoup voyagé à travers le monde, Et chaque fois que je vais quelque part, je suis curieuse de l’autre, curieuse de ce qu’il peut m’apporter pour mieux vivre. Finalement on cherche une certaine forme de bonheur, de sérénité de paix. - Dans quelle mesure la dimension spirituelle influe dans ta création ? - Je suis toujours dans cette quête de spiritualité. Mon père ne m’a jamais imposé la foi, j’ai donc cru surtout dans les valeurs universelles que je retrouve dans notre culture soufie : cette part du divin que nous avons en nous. Je me rappelle de mon père lisant le Coran tandis que je lisais Sartre. Il me disait : « tu sais, quelle est la meilleur façon de croire ? c’est de croire dans le respect de soi et de l’autre. Parce que la foi, je ne peux pas te l’imposer. » J’ai un tableau fait à partir de son selham (burnous en laine blanche et fine) , que Dieu l’ait en sa sainte miséricorde. Il le mettait toujours pour aller à la mosquée. Pour moi, il est dans une forme d’humilité ; une manière d’être dans la simplicité et le dépouillement. Pour moi ce selham symbolise la recherche de la paix et de la sérénité. Une forme de prière. Ce selham qui était enfoui au fond de mon placard est maintenant une œuvre d’art expressive ; il me rappel mon père, ses prières, les valeurs dans lesquelles il nous a élevé : simplicité et sobriété. La beauté n’est pas seulement extérieure mais aussi intérieure : chaque être qui crée a cette beauté en lui. Il montre dans ces créations, ce qui lui fait mal, ses souffrances, ses désirs, ses aspirations. Il y a tout cela dans ma créativité.

- On appellera le tableau de votre père « la prière de l’aube ». - J’aime beaucoup. - Parce que les femmes sont exclues de la religion officielle des hommes, elles se sont créées leur propre « religion » et Aïcha Qandicha est en quelque sorte la « déesse » de cette religion des femmes. Est-ce qu’il n’y a pas une spiritualité féminine qui est un peu occulté mais qui existe ? - Vous me parlez d’Aïcha Qandicha : c’est vrai que toutes petites, on a toujours entendu parler d’elle : c’est une femme qui a historiquement marqué son temps. Mais je dirai que la spiritualité musulmane ne peut pas être confondue avec des rites qui sont traditionnellement plutôt païens. Il y a les traditions berbères ancestrales qui sont millénaires et il est vrai qu’ici la religion musulmane n’est venue que depuis douze ou quatorze siècles. Donc, ce n’est pas très ancien. Et chaque fois que l’Islam est apparu quelque part, il s’est mélangé avec les traditions qui lui ont préexisté. Au Maroc, il y a un mélange entre culture musulmane et croyances magico-religieuses. La tolérance en Islam vient du fait qu’il accepte d’incorporer dans son universalisme les particularismes locaux.

- Au Maroc, l’univers féminin est quand même un univers culturel et religieux, je dirai à part : c’est une façon qu’ont les femmes de s’approprier leur corps, leur esprit de manière à se distinguer de nous autres les hommes ? - Quand je me suis mariée, je me suis rendu compte qu’au Maroc, peu de couples vivaient dans l’équilibre, la sérénité, la paix. Et ça m’a poussé à réfléchir un peu, à décoder notre histoire pour comprendre. Pourquoi on est dans une situation de conflits plutôt que d’acceptation de l’autre, de recherche de paix entre hommes et femmes ? Cela n’a rien de naturel ; c’est à la fois culturel et historique. Tout ce que nous avons hérité du passé, si on arrive à le décoder et à le comprendre ; on peut le dépasser. On peut garder ce qu’il y a de bien. Si au Maroc, très souvent les femmes vont vers les saints, c’est parce qu’elles n’ont pas toujours vécues dans la sérénité, que ce soit avec leurs proches ou leur mari. Et comme on n’est pas habitué au psychologue, elles ont recourt aux saints, aux voyantes...C’est une façon pour elles de se retrouver. Avec l’âge, je suis revenue au soufisme pour retrouver la part du divin en moi. J’ai vu des européens adopter cette culture soufie où on n’est pas toujours dans la guerre comme c’est le cas actuellement avec les fanatismes de tous bords et un peu partout. La religion n’est pas une forme d’agression ; au contraire elle doit révéler la beauté qui est en nous. La foi est là pour nous apprendre à mieux vivre, à être en paix avec nous-mêmes, à aller vers plus de sérénité, plus de détachement. C’est ce qui me permet de me détacher par rapport à tout ce que j’ai été. Maintenant, devant mes tableaux, je me dis : j’ai la chance d’avoir une nouvelle vie.

Propos recueillis par Abdelkader MANA

15:59 Écrit par elhajthami dans Arts | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

18/03/2010

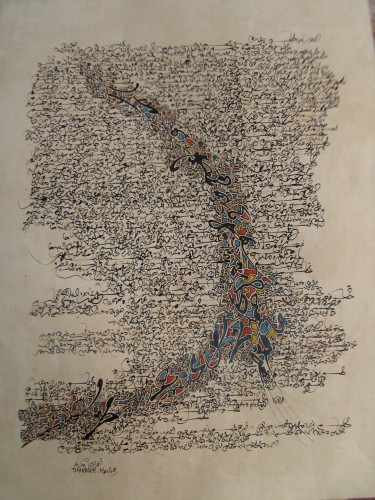

Calligraphie

Mohammed TIFARDINE

Le calligraphe d'Essaouira

Le tatouage de la mémoire par les couleurs du destin

Le souvenir de mon ami défunt Larbi Slith m'a été suggéré d'écrire ce texte sur les calligraphes d'Essaouira pour deux raisons : la mue du printemps et le départ de « la fiancée de l'eau » des Regraga, demain jeudi 18 mars 2010, qu'il visitait à la fin des années 1980 en espérant que leurs prières apaiseront les douleurs du cancer qui le tenayait à la gorge et qui a fini par l'emporter. La seconde raison est ma rencontre fortuite, avec le calligraphe Mohammed Tifardine, lors de ma dérive d'hier au cœur d'Essaouira, où il tient un atelier de calligraphe rue des ruines.

J'ai pris quelques images de ses œuvres les plus récentes. Sur lui, j'écrivais il y a déjà si longtemps, juste avant l'effondrement du mur de Berlin , ce texte intitulé « l'anagramme comme cri de l'extase », texte illustré, pour des raisons évidentes d'économie de papier, par une seule calligraphie : c'était avant l'avènement d'Internet et des appareilles numériques qui permettent maintenant de publier instantanément et à profusion textes et images : à l'époque, il fallait attendre l'arrivée des journaux antidatés en début d'après midi et pour la parution d'un livre ou d'un catalogue, galeristes, éditeurs et imprimeurs, pouvaient se délecter de leur immense pouvoir de décider de la forme, du contenu et du moment opportum de la publication selon leur bon plaisir. Entre temps Tifardine a fait d'immenses progrés comme le prouvent les calligraphies ici publiées et qui sont toutes de lui: nous n'avons malheureusement plus de trace de celles publiées jadis par Larbi Slith, auquel nous tenons néomoins à rendre hommage tout en l'illustrant lui aussi par l'oeuvre foisonante de ce fabuleux calligraphe qu'est Tifardine dont la modestie et la gentillesse ne font que le grandir à nos yeux.

Les premiers rudiments de l'art islamique, on les apprend à l'école coranique : en lavant sa planche d'une sourate apprise pour la remplir d'une sourate nouvelle, l'enfant musulman fait progressivement le lien entre le chant sacré qui illumine son cœur et la belle forme qui éblouit son regard. Les belles lettres ne sont jamais muettes ; elles sont la voix céleste qui illumine le monde, le sens sans lequel la vie n'a pas de sens. L'artiste garde ainsi, au fond de lui-même, cette nostalgie du paradis de l'innocence, cette première découverte inouï du divin. Au temps de cette plongée initiatique, dans le bain d'une civilisation sémite qui magnifie les symboles et glorifie les mots, on lui apprend que c'est de la parole divine qu'est né le monde.

La calligraphie orne ainsi le ciel de la toile comme une nuée d'oiseaux migrateurs, empreintes de caravanes errantes dans le désert, odes arabes rythmant le déhanchement des chameaux, procession cosmique dans les hauteurs stellaires, célébration de l'aube du temps, stèle funéraire :

« J'écris sur ma toile, disait le peintre mystique Larbi Slith, en miniature, les mots qui ouvrent chaque sourate et qui représentent l'invisibilité et la puissance de Dieu. J'orne mes toiles d'un alphabet dansant, chantant, un alphabet qui parle, il parle d'horizons lointains, il parle de moi, embryon au milieu de la sphère tendre et chaleureuse. »

L'artiste ne vie pas ici à reprendre un seul sens, le « sens unique », il brouille les cartes pour multiplier les sens possibles. L'art est ici proche de ces pratiques mystiques où l'on pensait que la perfection nominale consiste à conjurer les esprits des sphères et des astres. Plus une forme est belle, plus elle a de la chance de faire sortir l'artiste de son île où souffle un vent de crabe, pour le livrer à l'univers éblouissant des idées.

Né au cœur - même de la médina d'Essaouira - qu'il a rarement quitté- Larbi Slith était un oiseau de mer, un être fragile au milieu des tempêtes. Il portait en lui, l'extrême sensibilité du musicien, la tendresse du peintre et la détresse de l'artiste. Il incarna, pour nous, l'éternelle jeunesse des « fiancées du paradis », leur errance sauvage, leur douleur solitaire.

Après avoir raclé les guitares des années soixante dix, il s'était mis à communiquer avec les formes cosmiques : il peint la rumeur de la ville, la baie immense et lumineuse, les haïks immobiles, les sphères de la marginalité et du silence, les prières de la nuit et le soupire de l'océan. Chaque toile était pour lui une épreuve de la purification et une prière. Son art était une lutte continue contre les souillures de ce monde et l'épaisseur de son oubli. Son microcosme de signes et de symboles archaïques sont la « trace » de la transfiguration du monde par les visions oniriques. Pour lui, la peinture fut une trace, et la « trace » est la forme suprême de la lutte contre la fuite du temps. Il était habité par l'urgence de créer, par le désir d'éternité. Chez lui, la peinture devenait un tatouage de la mémoire par les couleurs du destin, une procession des saints vers les soleils éclatés...Et les lumières énigmatiques du rêve émanaient de ses couleurs étranges. Les couleurs que prend l'âme à l'approche des énergies telluriques de la montagne.

Mais la douleur retira avec les énergies vitales, les couleurs chaude de sa dernière toile ; il y mit un éclipse du soleil, un ciel de linceul, des racines aériennes emportées par le vent vers l'au-delà des êtres et des choses. Il était notre Rimbaud de la peinture, une fleur de la morte saison pour qui les aubes d'hiver sont cruelles et navrantes entre toutes : « Mais vrai, j'ai trop pleuré, les aubes sont navrantes... ». Peintre mystique, l'art fut pour lui, une secrète hégire vers Dieu. Par nos larmes intérieures, au cœur de l'hiver - le 4 octobre 1989 - nous confiâmes une part de nous-mêmes, à la colline du bon Dieu. « M'cha zine Oukhalla H'roufou » : le beau est parti mais il a laissé ses alphabets , ses traces...

Plus on regarde les anagrammes de Tifardine, plus la combinaison de leurs voyelles et consonnes, explosent en de nouvelles significations. L'assemblage et la permutation des voyelles par diade, triade et tétrade, permettent la multiplication des sens possibles. Ce potentiel de sens est en quelque sorte « augmenté » par l'emploi de l'accentuation et de la consonance implicite qui renforcent l'ambivalence de la langue arabe. Par exemple les voyelles « H » et « M », peuvent former avec leur consonance implicite, soit le pronom pluriel « houm » (eux), soit le qualificatif « ham » (souci), ou encore l'accentuation de la voyelle « M », le participe passé « hamma »(s'est dressé).

Le calligraphe Mohamed TIFARDINE dans son atelier

C'est donc une calligraphie ouverte sur l'infini, en particulier sur l'idée de Dieu. L'une d'entre elles, composée de triades et appelée « cris de l'extase ». Le calligraphe y a mis l'accent sur les syllabes « Ha » et « Wa » qui, assemblées, forment « hawa » (air), mais comme la consonance reste implicite, la règle de l'ambivalence veut qu'on puise aussi lire « houwa » , le transitif indirect « lui » qui désigne Dieu sans le nommer, parce qu'il est innommable. Cette évocation elliptique de l'unique, les mystiques la répètent en soufflant, jusqu'à ce que la flamme de l'extase divine s'allume.

Pour les sémites, le verbe , le logos descent du ciel

Les calligraphie sphériques de Tifardine - nom de berbère de pure souche s'il en est - n'ont pas de centre, elles s'orientent vers le divin axe, par déclinaison et génuflexion du sud vers le nord et de l'ouest vers l'est. Dans l'une d'entre elles, l'agrégat alphabétique est généré par deux lettres principales qui, en s'entrecroisant, séparent et lient organiquement les autres lettres, tout en les voilant partiellement. Le signe d'accentuation signifie que les mots portent en eux-mêmes une « densité ». Il ne s'agit pas là d'une « densité démographique », mais de quelque chose d'autre, à la fois plus puissant et plus solide. Le calligraphe a voulu montrer le lien organique qui existe entre les lettres en tant que « masse ». Car la langue arabe n'est pas une masse inerte ou morte ; elle reste vivante en donnant sens aux êtres et aux choses.

Abdelkader Mana

15:16 Écrit par elhajthami dans Arts | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : arts, arts islamiques, calligraphie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook