06/12/2009

L' aurore me fait signe

L’aurore me fait signe

Ton œil, mon œil

Enlace-la pour qu’elle t’enlace

L’aurore me fait signe

Le bien-aimé craint la sépar

Aïta des plaines côtières

La musicologie marocaine s’est limitée jusqu’ici à des études sur le melhûn et la Ala Andalouse en tant que composantes de la citadinité. Les musiques rurales sont dans l’ensemble peu étudiées. Ainsi, l’aïta, en tant que composante de la ruralité n’a presque jamais fait l’objet de publications. Cette attitude des chercheurs marocains en musicologie est révélatrice de présupposés qui restent à analyser.

Nous ne pouvons avancer dans la connaissance de notre identité culturelle sans revalorisation de ce qui est pour le moment encore trop souvent méprisé. Il ne s’agit pas d’une attitude qui serait simple nostalgie des origines ou d’un passéisme de la connaissance duquel s’élèverait « le soleil avenir » (Nietzsche), mais tout simplement pour connaître un fait objectif qui s’impose sans appartenir encore au musée de l’histoire.

Nous ne pouvons continuer d’ignorer l’Aïta alors qu’elle constitue un répertoire dans lequel se reconnaît la quasi-totalité de tribus arabophones du Maroc. Du point de vue linguistique et du fait de notre connaissance embryonnaire ; nous ne pouvons définir la langue de l’Aïta, que par opposition de la langue d’un autre fait dit folklorique : si le melhûn est une déformation de l’arabe classique en milieu artisanal et urbain, l’aïta serait la déformation du même médium en milieu rural.

D’ailleurs, la plupart des tribus productrices de l’aïta se reconnaissent comme le zegel du melhûn des ancêtres bédouins. La variété des formes de l’aïta trouve sa source dans la différence locale entre tribus de souche berbère arabisées, comme les Chiadma et les tribus d’origine arabe comme les Doukkala.

La recherche ethnomusicologique en la matière devrait établir l’origine de ces différences non pas seulement au niveau des variations linguistiques et mélodiques mais aussi au niveau des attitudes et des comportements : pourquoi par exemple certaines troupes de l’aïta, notamment dans la tribu des Hmar ne recourent-elles pas aux chikhate et excluent la participation féminine contrairement à la règle générale ?

Du point de vue géographique, on peut établir une distinction entre Aïta continentale et aïta côtière. On appelle Marsaoui (de marsa : port) l’aïta des tribus côtières. Le thème de la mer est très fréquent dans cette Aïta. Alors que pour les tribus montagnardes, la forêt est un refuge par rapport à la vallée habitée ; dans la plaine côtière, c’est la mer immense qui joue ce rôle d’apaisement :

Allons voir la mer,

Restons face aux vagues,

Jusqu’au vertige.

L’aïta ne chante pas seulement les expéditions du Makhzen contre le bled Siba. Elle chante aussi le despotisme caïdal dont les tribus connaissaient les rigueurs. Voilà le thème de la hasba, genre d’aïta qui porte le nom d’une tribu de la région de Safi. Ladite tribu souffrait de la domination du caïd Aïssa Ben Omar. On rapporte à son propos, qu’il aurait emmuré vivante la Chikhate Kharboucha pour avoir chanté des aïta qui portent préjudice à son prestige. Au moment du châtiment pour ses crimes supposés, Kharboucha aurait chanté cette ultime aïta :

Le seigneur Aïssa a dit quelque chose

Les soldats sont au garde à vous.

L’esclavon porte le drapeau

Ô les miens je suis innocente !

Si je meurs ou si je vis

C’est le bourreau Allal qui m’empoisonne !

Allal était le bourreau du Caïd Aïssa Ben Omar.

Grand seigneur féodale, celui – ci tenait sa cour, tantôt au fond de sa kasba imposante, et y exerçant une large hospitalité, tantôt parcourant les plaines, faucon au poing suivi d’une nombreuse escorte de ses vassaux. Dés qu’une tête paraissait vouloir s’élever au dessus des autres, elle doit être abattue. C’est exactement, ce à quoi, s’employait le caïd Si Aïssa qui, mis au courant par un service d’information remarquable de tout ce qui se passait en tribu, ne connaissait que deux châtiments : la mort et la prison à perpetuité. Tout notable susceptible de lui porter ombrage était sûr, tôt ou tard, de perdre ses biens ou même sa vie, s’il n’avait eu soin, mis au courant de son infortune, de prendre à temps le large. C’est ainsi qu’on évalue à 7000 le nombre de ceux qu’aurait fait périr, soit directement, soit indirectement, le vindicatif caïd.

Chez les Abda, les Oulad Zid finirent par lever l’étendard de la révolte contre son arbitraire et son absolutisme. Si hamza Benhima, pacha de safi au moment des faits, les relata plus tard au contrôleur civil qui les rapporta en ces termes :

« A la mort de Moulay Hassan, en 1894, les Oulad Zid, fraction des Behatra, excédés par les abus et les cruautés de Si Aïssa, se révoltèrent et le grand caïd, soutenu par les gens de Temra, sa fraction d’origine et par quelques Doukkalis, leur livra une guerre sans merci. Très bien armés, approvisionnés en munitions par le Cap Cantin, utilisant parfaitement les terrains rocheux du Sahel difficilement accessible à la cavalerie de Si Aïssa, les Oulad Zid tinrent tête pendant près de deux ans. Finalement acculé, ils se replièrent sur Safi qui était alors gouverné par Si Hamza Benhima, membre d’une vieille famille et qui exerça plus tard les fonctions de Pacha à Tanger, à l’époque de la retentissante visite que fit Guillaume II dans cette ville.

Si Aïssa qui avait combattu les rebelles jusque sous les murs de Safi, demanda au Pacha Si Hamza Benhima de lui prêter assistance. Ce dernier, après avoir fermer les portes de la ville, canona les insurgés pendant toute une journée et permi ainsi à Si Aïssa de venir complètement à bout des Ouled Zid. Cependant les principaux meneurs avaient réussi à trouver refuge dans Safi même, et comme Si Aïssa avait reçu pleins pouvoirs du nouveau sultan Moulay Abd el Aziz pour matter le mouvement, Si Hamza Benhima, afin d’éviter toute effusion de sang et troubles qui pouvaient , par repercussion, menacer la colonie européenne installée alors à Safi, décida les derniers rebelles à demander l’aman.Le drapeau blanc fut, hissé sur la mosquée du Rbat et le Pacha de la ville ménagea une entrevue à laquelle devait assister les principaux notables de la ville et qui devait amener la réconciliation.

C’était le 9 novembre 1895. Si Aïssa, accompagné d’une vingtaine de ses partisans se rendit au lieu fixé pour la réunion. Là, dés son entrée, sans mot dire, sans saluer l’assistance, Si Aïssa avisant l’un des meneurs, le nommé ben Cherfa, qui s’apprêtait à faire acte d’humilité, déguéna et d’un coup de sabre lui fendit la tête. Ce fut le signal d’un véritable carnage. Les hommes de Si Aïssa, au geste de leur chef, geste que sans doute ils attendaient, dégainèrent à leur tour. Les onze Oulad Zid furent massacrés et c’est à grande peine que le Pacha lui-même et les notables qui s’étaient réunis autour de lui purent échapper à la fureur des partisans du chef de la campagne.

Une grande panique s’en suivit. La population qui avait été attirée sur les lieux par le caractère solennel de l’évènement qui dans l’esprit de tous, devait se dérouler d’une façon pacifique, s’affola. Elle s’efforça de gagner le cœur de la ville, mais le Pacha, craignant à juste titre que les partisans de Si Aïssa qui commençaient à se répandre dans les rues ne missent la ville au pillage, avait fait fermer les portes du Bab Rbat sur lesquelles la foule angoissée s’écrasa. Cette panique, suivant les déclarationsde Si Hamza, qui nous a relaté lui-même les faits, aurait provoqué la mort de près d’une centaine de personnes. Si Hamza, ajoute : « J’en rendis compte au sultan Moulay Abd el Aziz, qui me répondit :

Les rebelles ont été tués, Dieu soit loué !... »

Né en 1842, Si Aïssa faisait partie de la harka chargée de pacifier le Tadla, au cours de laquelle Moulay Hassan devait lui-même trouver la mort. Le sultan Moulay Abd el Aziz augmenta ses pouvoirs en lui donnant autorité sur les caïds des Doukkala, des Ahmer et des Chiadma. Mais dés 1913, Si Aïssa voyait son commandement réduit aux Temra, puis en 1914, il était envoyé en résidence surveillée à Salé où il devait finir ses jours en 1924, à l’âge de 82 ans. Son corps fut ramené en grande pompe à sa kasba féodale et on rapporte que des délégations de cavaliers de tribu, parmi ceux qui, sans doute, avaient fait le coup de feu à ses côtés, se relayèrent tout le long du passage du cortège funèbre pour lui rendre les honneurs. Il eut des obsèques grandioses auxquels participèrent 400 pleureuses...

L’aïta était à l’origine un appel au secours de Dieu contre les forces incontrôlées de la nature et contre l’injustice des hommes. Aujourd’hui l’aïta est d’abord et avant tout un appel à reconnaître le droit de cité à la chair contre les froides exigences de la norme. L’amerg, chant poétique berbère, procède ici par allusion. L’aïta au contraire, désigne sans pudeur l’objet du désir :

Ma part de l’interdit,

Je ne l’ai pas encore vendue.

À première vue cette libre expression du désir paraît récente. Elle serait due à la modernité. Cependant, elle nous semble en réalité aussi vieille que l’aïta elle-même. Les théologiens de Marrakech le savaient déjà. Ils avaient interdit l’aïta érotique seulement dans les lieux sacrés du maâkoul (sérieux) mais en toléraient la manifestation dans les endroits ludiques du mzah. Nous savons que les concepts de maâkoul (le fameux « sérieux de l’intention » de Vladimir Jankélévitch) et du mzah (le ludique) ; départagent temps et espace dans les vieilles médinas traditionnelles.

Les Hamadcha appellent aïta, la transition entre la partie vocale (hizb et dhikr) de leur rituel et sa partie instrumentale (hadhra proprement dite, jouée avec ghaïta et herraz). Le saken des Hamadcha (correspondant au rebbani et au mjerred des Aïssaoua) est la partie instrumentale de la hadhra avec jedba. Saken désigne aussi un lieu hanté, « habité » par une présence surnaturelle. Dans l’aïta de tribu, le Saken désigne les chants concernant les croyances magiques et religieuses liées au mouvement maraboutique.

On l’a vu, la notion de Saken désigne l’univers maraboutique (à la fois magique et religieux) de l’Aïta. L’exemple de Chamharouch qu’on invoque dans la lila des Gnaoua peut illustrer ici notre propos :

Le fqih, ô Chamharouch

Le possesseur des deux livres

M’a frappé de sa main

Garantissant mon avenir

Le fqih instruit de Yassin

Garant de la foi.

Magie et religion se côtoient dans ce saken, version sacrée de l’aïta : Chamharouch, le sultan des djinns habitant une grotte du Haut-Atlas au sud de Marrakech, et le fqih, gardien de la tradition coranique. Allusion est également faite aux deux livres ; le Coran bien sûr mais aussi, le Damiati, le livre jaune de la magie : dans les croyances populaires, la religion islamique cohabite ainsi avec l’antique magie.

Les troupes de l’Aïta disposent donc d’un double répertoire : le chant profane dédié à éros, à la poésie bucolique et bacchanal d’une part, et le Saken accompagné d’une danse extatique pouvant aller jusqu’à l’état de transe. On y chante généralement le marabout auprès duquel on cherche guérison et protection, notamment par des incubations sous sa coupole sacrée.

![www[1]_cheikha_hamounia_safi.jpg](http://rivagesdessaouira.hautetfort.com/media/02/00/359701165.jpg)

Du point de vue rythmique, la répétition est plus caractéristique de l’Aïta que la rime. Par ailleurs la plupart des poèmes sont construits sur la base de la bipolarité propre aux schèmes mentaux de ce que j’ai appelé dans une étude comparative « les sociétés sans horloge » - Est/Ouest, hiver/été, soleil/lune, rouge/blanc, sang/sperme, datte/lait, masculin/féminin etc. Voici un exemple de poème où s’illustre cette pensée duale :

Toi, tu portes un diadème,

Et moi, un simple torchon,

Toi, tu te couvres d’une coiffe

Et moi, d’un simple mouchoir

Toi, tu manges et tu bois

Et pour moi tout est amer.

Les termes techniques désignant la composition de l’aïta paraissent empruntés à la chevalerie :

La katiba, qui correspond à une strophe avec unité de thème et de rythme musical, désigne aussi, par ailleurs, un groupe de cavaliers en mission. Et le terme « hâtta », qui désigne, le refrain ou la transition poétique permettant de passer d’un thème à l’autre ; désigne généralement l’étape où les cavaliers descendent de leur selle pour se reposer.

Le chœur est constitué d’un cheikh mouraddid, qui se contente de répéter le refrain ; d’un cheikh hafiz qui constitue la mémoire du groupe, et d’un cheikh tabbaz maîtrisant la mélodie. Le premier joue du tambourin, le second du violon (kamanja) et le troisième du luth (aoud). On ne peut pas dissocier dans l’aïta, la jarra (terme désignant la complainte d’un violon, comme le chant du serf mourant), de la signification d’un mot lourd de sous-entendus, et des mouvements d’un corps langoureux qui va et vient sur la scène. La chorale des chanteuse et danseuses est dirigée par la plus vieille d’entre les chikhate. Démarche déhanchée et ondulante, les plus belles et les plus jeunes, balancent de temps en temps leurs chevelures, jusqu’au crescendo final tourbillonnant de la transe.

Dans la tribu des Hmar, il n’y a pas dans la troupe de participation féminine : on recourt à l’imitation du geste et de la voix aiguë, par un homme travesti en femme, à la fois musicien et acrobate. Le rythme est à la fois rapide et soutenu du début à la fin. On met ici en valeur non pas la signification du texte (oral) mais l’agilité, et la dextérité du musicien acrobate travesti en femme. L’accelerando est appelé soussa, terme qui évoque une branche qu’on agite pour faire tomber les fruits.

Hors des fêtes publiques, dans la vie quotidienne, les chikhate sont invitées en séance privée par un groupe d’hommes de statut social privilégié, disposant de habba (richesse monétaire). Il s’agit des fameuses taksira ou ksara, séance ludique et profane de courte durée : elle ne dure qu’une partie de la nuit, et s’oppose en tout point à la notion de lila chez les Gnaoua nuit de transe qui a un caractère sacré et thérapeutique et dure jusqu’à l’heure du sort.

À la taksira, l’alcool, en tant qu’adjuvant rituel, est servi par les chikhate aux participants. Une telle cérémonie ne peut avoir son effet, avec l’adjuvant rituel de la boisson, que dans un groupe d’hommes à la fois complices et en communion (comme pour la nuit soufie, sur un autre plan). Après un moment consacré à accorder les instruments de musique, pendant des discussions flatteuses et oiseuses (implicitement, il est proscrit d’y aborder les sujets sérieux), le musicien entame une aïta et on s’installe pour la nuit.

Progressivement les langues se délient, les barrières sociales sautent. On passe du vouvoiement au tutoiement. Les invités se mettent à danser à tour de rôle avec la chikhate de leur choix :

Ton œil, mon œil

Enlace-la pour qu’elle t’enlace

L’aurore me fait signe

Le bien-aimé craint la séparation.

Un admirateur se lève. Il pose un billet sur le front de sa danseuse préférée. Et ainsi commence ce qu’on appelle Loghrama. Un rival fait de même en misant davantage. Le processus fait ainsi boule-de-neige. Il devient difficile pour les participants mâles, de se soustraire à cette obligation, sans se déconsidérer aux yeux des femmes : la richesse consumée est l’un des attributs de la virilité. Si le groupe est homogène ; quelques billets suffisent. Mais si dans la séance, il existe deux personnalités rivales c’est la surenchère des billets de banque, non seulement pour conquérir la plus belle danseuse mais pour avoir le leadership dans le groupe. C’est à qui ruinera l’autre en se ruinant lui-même. C’est la dépense gratuite, festive, et pour le prestige. L’écrivain Georges Bataille met en relation, sur un autre sujet ; l’érotisme, la mort, et ce qu’il appelle la « consumation ».

Dans la taksira, aussi, la dilapidation d’un argent difficilement acquis parfois, n’est pas sans rapport avec l’érotisme et la mort. Il y a aussi rapport avec l’état d’ivresse, où on dépense sans compter. On peut invoquer ici également la passion du jeu. Les jeux de hasard où l’on se ruine.

Ce ghrama est comme un potlatch, rituel au cours duquel les protagonistes brûlent leur richesse pour étaler leur puissance. Celui qui brûle le plus de richesse est le vainqueur :

Il vend et il achète,

Pour lui, l’argent est sans valeur

Il le jette à la face des chikhate

Comme une pluie généreuse qui tombe.

Chez les Romains, des prostituées sacrées vendaient leurs charmes au bénéfice de la divinité, dans son temple. Il est possible que les chikhate soient les héritières de cette antique tradition méditerranéenne.

Abdelkader MANA

22:02 Écrit par elhajthami dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : poèsie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

03/12/2009

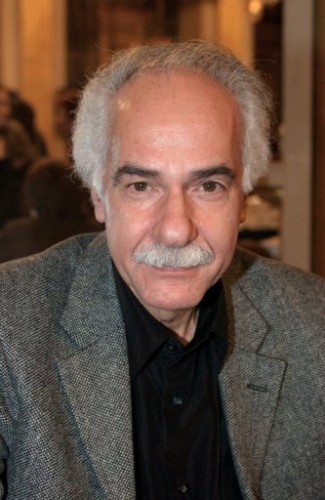

Abdéllatif Laâbi

Le Goncourt de la poésie au Marocain

Abdellatif Laâbi

(AFP) - Il y a 14 heures

PARIS - Le Goncourt de la poésie 2009 a été attribué mardi à Paris à l'écrivain et poète marocain Abdellatif Laâbi pour l'ensemble de son oeuvre, a indiqué l'Académie Goncourt dans un communiqué.

Ecrivain de langue française, Abdellatif Laâbi, 67 ans, est l'auteur de nombreux recueils de poésies, de romans et de pièces de théâtre. Il est également traducteur de l'oeuvre de plusieurs poètes arabes.

Dans les années 1970, son engagement politique lui a valu une condamnation à dix ans de prison au Maroc, à l'issue de laquelle il s'est installé en France. Son oeuvre poétique est marquée par le soucis de justice et de liberté.

Abdellatif Laâbi est notamment l'auteur de "L'étreinte du monde" (1993), "Mon cher double" (2007) et "Tribulations d'un rêveur attitré" (2008).

Chaque année, l'Académie attribue, outre le Prix Goncourt --la plus prestigieuse des récompenses littéraires en France--, des Goncourt de la poésie, de la nouvelle, de la biographie, et du premier roman.

Copyright © 2009 AFP. Tous droits réservés.

Le combattant isolé et la solidarité internationale

Lors d’une intervention au colloque Droits de l’homme et liberté, organisé par le Premier ministre français à l’Assemblée nationale du 29 au31 mai 1985, M. Abdellatif Laâbi parle de son parcours en ces termes :

« J’ai été arrêté au début de 1972 et inculpé d’atteinte à la sûreté de l’Etat. J’avais fondé en 1966 une revue littéraire et culturelle, Souffles, qui était devenue au fil des ans une tribune de la pensée révolutionnaire au Maroc. J’avais participé également à la création d’une Association de recherche culturelle et d’une maison d’édition, Atlantes. Enfin j’avais publié au Maroc mes premières œuvres littéraires.

Ayant adhéré en 1969 au Parti communiste marocain, je l’avais quitté en même temps que d’autres militants en 1970. Nous nous étions alors fixé comme tâche d’ouvrir la voie à une alternative de gauche dépassant les limites et les carences de l’opposition traditionnelle. C’est au cous de cette phase préliminaire d’élaboration d’une plate-forme idéologique et organisationnelle de ce nouveau mouvement que mon arrestation est intervenue, ainsi que l’interdiction de la revue que je dirigeais.

Je dois préciser que le courant idéologique dans lequel je m’inscrivais n’a jamais prôné la violence de type guérilla urbaine ou guévariste en vogue à l’époque. Pour lui, seule la lutte des masses pouvait apporter les changements de structures (y compris politiques) dont le pays avait besoin.

Mon épreuve commence à l’aube de ce 27 janvier 1972. L’arrestation et tout de suite la torture. Il est utile d’insister ici sur la signification de ce moment précis où une rupture radicale se produit dans la perception du temps, de l’espace, où l’on bascule d’un statut de la condition humaine à une autre. Tous ceux qui ont vécu cet étrange baptême gardent pour toujours en eux la cicatrice de la déchirure. Il y a donc l’avant : une vie plus ou moins ordinaire, des joies, des peines, des aspirations, l’insertion dans un tissus culturel, un rapport déterminé au droit, à la rationalité, ou la non – rationalité d’un système, mais aussi un rapport au corps, aux autres, au monde. Puis, il y a l’après : une immense inconnue où tous les rapports se détraquent, où le droit même le plus dérisoire s’évanouit, où le statut social ou intellectuel de l’individu n’a plus aucune fonctionnalité, où l’homme est réduit à la mase stricte de son cerveau, de son sang, de ses os, de ses cartilages. Dans cette trappe qui vient de se refermer sur lui, nul témoins, nul intercesseur, nulle référence à quoique ce soit qui permet en temps ordinaire de fixer des limites aux comportements et aux exactions. La seule balance qui fonctionne est celle de la force physique brute, surtout quand l’interrogateur passe aux actes. Le combat qui se livre alors dans la conscience de la victime est terrifiant. Il arrive un moment où la douleur se déplace du corps, après l’avoir entièrement broyé, pour occuper le champ de la conscience elle-même. L’homme qui délire ainsi a perdu toute emprise sur ses facultés intellectuelles et vitales. Au bout d’un certain temps, le seul désir qu’il puisse encore concevoir est celui de la mort bienfaisante. Je pense que nous atteignons là le plus haut moment d’isolement du combattant. Isolement absolu que les tortionnaires savent mettre à profit car ils bénéficient de l’effet de surprise, de la lenteur que l’information mettra à circuler.

Nous en concluons, hélas, que, pour des raisons objectives, la solidarité n’arrive pas à jouer son rôle au moment le plus dur, voir fatidique, de l’isolement. Le combattant passera ou non cette épreuve. Sa constitution physique, organique et intellectuelle est seul atout. Mais personne n’a l’idée de passer une visite médicale avant ce type d’épreuve. Y survivre ou non et donc l’affaire du hasard.

J’ai été condamné en août 1973 à dix ans de prison. Il m’a fallu pour en arriver là, mener avec mes camarades diverses luttes (notamment une grève de la faim qui a duré trente trois jours) pour activer la tenue du procès et être fixé sur mon sort.

Comparée à celle où le combattant était au secret, l’expérience carcérale semble relever d’un ordre du vécu humain plus familier, plus tolérable si l’on ose dire. Le type de violence et d’isolement infligé au prisonnier n’est pas tout à fait de la même nature que ce qu’il a eu à subir dans les lieux secrets de détention et de supplices. Le système carcéral relève d’une autre stratégie d’écrasement et de déshumanisation. Il a opté pour une forme de mort lente. Les stratèges de ce système ont bien compris que l’homme n’est homme génétiquement parlant, que parce qu’il réalise un certain nombre de relations qui le réalisent en retour : ainsi de la perception sensible à la perception rationnelle, de la main au cerveau, de la pratique à la théorie, de l’homme à l’humanité en passant par des femmes et des hommes concrets, de l’écoute à la parole, du particulier au général et vis versa, depuis le début de la liste.

Or ces relations ne sont pas des opérations abstraites qu’on peut effectuer in vitro. Elles ne sont possibles et par conséquent opératoires que si l’homme baigne dans un milieu où coexistent, dans un mouvement qui leur est propre, tous ces éléments qui lui permettent de traduire en actes son identité humaine. La réalisation de l’homme ne peut se faire que dans le creuset social, in vivo.

Le système carcéral a pour objectif de retirer l’homme du creuset, du bain de vie. Ce qui doit en résulter, c’est un être réduit à ses plus simples expressions, déconnecté du monde et de ses semblables, mais aussi un être fragmenté, mutilé.

Cela tient d’une opération de lobotomie en douceur. Le dressage se donne pour objectif sa propre fin : ne plus avoir besoin de dresser, faire de l’homme un automate consentant, organisant avec ce qui lui reste de facultés motrices sa désintégration finale.

Face à cette stratégie institutionnelle qui s’est élaborée et précisée durant des siècles, il n’existe pour le prisonnier aucune contre – stratégie immédiatement opératoire. Il devra apprendre sur le tas son dur « métier » pour essayer de rendre vivable, l’invivable, de trouver les brèches qui lui permettront non pas d’enrayer la machine infernale, mais de limiter son effet de vampirisme. A mon niveau personnel, il est évident que, si j’ai pu faire face au cours des premières années de mon incarcération, c’est grâce à deux leviers essentiels : la poésie et le soutien de ma famille et des familles de mes camarades.

Car la solidarité internationale n’a pas tout de suite joué. Lorsque j’ai été arrêté, j’ai eu à souffrir de l’inexistence chez nous (au Maroc comme dans le reste du monde arabe) d’un mouvement démocratique inscrivant parmi ses tâches principales la lutte pour les droits de l’homme. En outre, la défense des droits de l’écrivain, dans des pays où les droits les plus élémentaires sont bafoués, où, l’assassinat des opposants fait en quelque sorte partie du jeu politique, est particulièrement perçue comme une espèce de luxe. Si j’excepte quelques rares intellectuels amis qui ont osé crier dans le désert, la règle d’or du silence a en général été respectée.

C’est d’abord la poésie qui m’a permis pendant cette période d’isolement de rationnaliser ma nouvelle condition, de l’humaniser et de dépasser ses mutilations les plus dangereuses. Ecrire était devenu pour moi une proclamation d’existence, un JE VIS opposé à l’entreprise de mise à mort lente. Un recueil de poèmes , l’arbre de fer fleurit, que j’ai pu faire parvenir et publier en France, fut une première brèche dans les cercles d’isolement qui m’avaient été imposés.

Ensuite, ce fut le soutien des familles qui ont agi comme un nouveau cordon ombilical qui nous reliait au monde extérieur, à toutes les raisons de vivre, aimer, lutter. Ces familles et à leur tête les mères, épouses, sœurs, ont dû, elles aussi, apprendre sur le tas leur « dur métier ». Pour la plupart analphabètes, ne connaissant de la politique que ses effets sur le prix du pain, le travail, la santé, l’école…,elles ont été pour moi, le meilleur guide pour redécouvrir le continent humain, réellement humain.

C’est pourquoi, je pense que la solidarité internationale ( surtout dans la première phase où elle ne peut pas , pour des raisons administratives, politiques et autres, toucher directement le prisonnier) doit chercher à soutenir ce soutien irremplaçable et immédiat que représentent les familles de détenus. Cordon ombilical pour ces derniers, elles peuvent également être les meilleurs courroies de transmission entre les instances de solidarité et les victimes de la répression.

Une des premières luttes que j’ai mené avec mon groupe avait pour objectif le droit à la correspondance avec des amis, notamment étrangers. Cette lutte permettra progressivement de rompre l’isolement imposé et de sensibiliser l’opinion internationale à mon cas. C’est à la faveur de cette ouverture qu’un ami, Ghislain Ripault, qui dirigeait la revue Barbare, va entreprendre à partir de 1975 une action qui débouchera, quelques années plus tard sur la création d’un comité international pour ma libération (avec des comités en France, Belgique, Suisse, RFA, et le soutien de plusieurs revues et personnalités françaises). Entre temps des groupes d’Amnesty International (néerlandais, en particulier) ont pu me joindre et nouer avec moi des relations épistolaires.

En outre à l’initiative de Ghislain Ripault, mes œuvres littéraires ( y compris celles antérieures à ma détention) étaient publiées.

Ces actions ont été couronnées en 1979 par le Prix international de poésie, qui m’a été décerné par la Fondation nationale des Arts de Rotterdam, et en 1980 par le Prix de la liberté, qui a été attribué, en même temps que moi, au poète cubain Armondo Vallandares et à l’écrivain russe Lydia Tchoukovskaïa.

Cette phase, relatée ici brièvement, a été en fait pour moi celle d’une lutte mais irrésistible résurrection. L’image que j’ai souvent utilisé pour illustrer le bienfait de ce soutien est celle de fenêtres ouvertes dans ma cellule par où je pouvais recevoir des lianes d’accolades , la quintessence du sourire humain, du plus beau soleil fraternel des hommes, au-delà de toutes les frontières artificielles.

Celui qui bénéficie de cette solidarité a , pour la première fois depuis sa plongée dans la nuit de l’arbitraire, le sentiment qu’il est sauvé. Ce sentiment de sécurité est effectivement vital dans une expérience où, même lorsque la condamnation est limitée dans le temps, l’incertitude la plus totale continue à planer sur le sort du prisonnier, surtout dans des pays où le statut du droit reste fantomatique et sujet à n’importe quel caprice conjoncturel des gouvernants[1]. Le prisonnier sait maintenant qu’il acquis une autre citoyenneté, celle que lui confère la conscience universelle. Le rapport de force a changé. Qu’ils le veillent ou non ses geôliers sont obligés de tenir compte de cette nouvelle réalité…J’ai été libéré en juillet 1980, un an et demi avant terme.

Abdellatif Laâbi, in : « Les rêves sont têtus ».

[1] J’en sais quelque chose puisque, en 1975, j’ai de nouveau été tiré de ma cellule, impliqué dans une seconde affaire d’atteinte à la sûreté de l’Etat et isolé pendant six mois dans le quartier des condamnés à mort. Ce n’est que deux ans plus tard que les poursuites ont été abandonnées, vu l’insignifiance caricaturale du dossier

Du même auteur :

Poésie

Le Règne de barbarie, Seuil, 1980

Les sept crucifiés de l’espoir, La Table rase, 1980

Sous le bâillon, le poème, L’Harmattan, 1981

Discours sur la colline arabe, L’Harmattan,1985

L’écorché vif, L’Harmattan, 1986

Tous les déchirements, Messidor, 1990

Le Soleil se meurt, La Différence, 1993.

Le Spleen de Casablanca, La Différence, 1996

Fragments d’une genèse oubliée, Paroles d’aube, 1998

Poèmes périssables, La Différence, 2000

Roman

L’œil et la nuit, Atlantes (Casablanca), 1969 ; SMER(Rabat), 1982

Le chemin des ordalies, Denoël, 1982, réédité sous le titre, Le fou d’espoir, Eddif, Casablanca et Autres Temps (Marseille), 2000.

Les rides du lion, Messidor, 1989, Eddif (Casablanca) et Paris Méditerranée (Paris), 2000

* Le fond de la jarre, Abdellatif Laâbi, roman, nrf, gallimard, 2002.

Théâtre

Rimbaud et Shéhrazade (volume réunissant, Le baptême chacaliste, 1987, Exercices de tolérances,1993, et Le juge de l’ombre, 1994), La Différence, 2000

Jeunesse

Saïda et les valeurs de soleil ; bilingue français – arabe, La Farandole, 1986 ; disponible chez la dispute.

L’orange bleue, Seuil jeunesse, 1995.

Autres publications

Chronique de la citadelle d’exil ; lettres de prison (1972 – 1980), Denoël, 1983.

La brûlure des interrogations ; entretien – essais(réalisés par Jacques Alessandra) ; L’Harmattan 1985.

Le dernier poème de Jean Sénac ; poèmes manuscrits, Les Petits Classiques du Grand Pirate, 1989

Les écroulements, poème ; texte imprimé en sérigraphie, tirage limité à 21 exemplaires ; avec 6 aquatintes originales de Marie Alloy ; édition le Silence qui Roule, 1995.

Un continent humain ; Paroles d’Aube, 1997

L’écriture au tournant ; essai, AL Manar, 2000.

Les rêves sont têtus, édition Paris- Méditerranée, 2001, et Eddif, Casablanca, 2001.

Abdellatif Laâbi a dirigé la revue « Souffles », Revue culturelle arabe du Maghreb, de 1966 à 1971.

01:42 Écrit par elhajthami dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poèsie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

16/11/2009

Nostalgie

Le goût de l’anis et de la nostalgie

Les mouettes sont des vagues qui prennent leur envol

Et les vagues, des mouettes qui grondent

Quand on brise une vague

Une aile vous pénètre profondément

Et quand on brise une aile

Une vague vous pénètre profondément

Ecoutez les trois mouettes briser leurs oeufs

Comme si la mer surgissait du sable pour la première fois

Avec comme notes musicales : l’éclosion d’œufs de mouettes

Moubarak Raji

Le destin étrange d’une famille qui fit partie de mon enfance me revient d’une manière lancinante et nostalgique. Il s’agit de la belle Jraïfiya, de son compagnon Moulay El Fatka, et leur fils Choukri : un trio de légende au destin pathétique. Tout d’abord Jraïfiya, qui a vendu au cours des années 1970 l’actuelle « Villa Maroc », pour des clopinettes, avant de se retirer à Agadir, où elle mourra plus de chagrin que de maladie. Il faut dire qu’au temps des tournages d’Othello sur les remparts de la ville, Jraïfiya était la Desdemona incarnée de Mogador. L’actuelle Villa-Maroc, lui tenait lieu de maison close. C’était paraît-il, une beauté aux charmes irrésistibles. Ceux qui avaient du pouvoir et de l’argent trouvaient auprès d’elle l’idylle apaisante qui flattait leur ego. Il fallait littéralement se ruiner pour honorer la table de Jraïfiya et faire partie du cercle étroit qui accède à ses charmes et à ceux de ces filles. Le pacha borgne faisait partie de ces heureux élus qui venaient savourer les bonnes choses de la vie en s’enivrant de vin fin, en écoutant les classiques du Tarab Oriental, telles Oum Kaltoum et Smahan des années trentes. Ce même pacha borgne qui avait droit aux plaisirs de la maison close de Jraïfiya pouvait s’ériger le lendemain dans son bureau en juge et bon gardien de la morale de la cité !

Du temps de Jraïfiya, les plus beaux fruits étaient destinés à la clientèle sélective qui avait accès à sa maison close. Dans mon enfance, j’ai pu connaître de près son mari, Moulay El Fatka, parce que ce personnage haut en couleur était un compagnon bucolique de « Dadda Brahim », le chauffeur d’autocar et mari de ma tante maternelle, chez qui je passais mes vacances d’été à Casablanca.

Ma tante maternelle habitait alors dans la médina d’Essaouira du côté de la Scala de la mer — la maison même où était né Bouganim Ami, l’auteur du « Récit du Mellah », comme il me l’a indiqué lui-même lors de son bref séjour de 1998. Une maison avec patio où la lumière venait d’en haut. Et moi tout petit au deuxième étage regardant le vide à travers des moucharabiehs et répétant la chanson en vogue à la radio :

C’est pour toi que je chante

Ô fille de la médina !

Ma tante a dû déménager par la suite à Casablanca, d’abord à la maison de Derb Sultan — juste à côté du marché et des escaliers du chemin de fer, là où tout petit je me suis perdu un jour me retrouvant aux mains d’une inconnue dénommée l’« Aârifa », représentant le pouvoir municipal dans le quartier des Hobous, ensuite au quartier de villas dénommé France-Ville. Dadda Brahim a dû y accéder en signe d’amélioration de son niveau économique, aussi à un moment où ces quartiers chics étaient en voie de marocanisation après le départ des Français. Da Brahim travaillait alors aux transports intervilles du Grand – Sud que possédaient les Aït Mzal, issus d’une grande tribu du Souss qui avait prospéré d’abord dans le commerce caravanier avant de s’adonner au transport des voyageurs, reliant par autocar Tafraout à Casablanca.

A l’alliance israélite où j’étudiais, on m’accorda alors de beaux livres pour enfant, que je n’ai pu recevoir à l’estrade, mais que Zagouri, mon institutrice, me fit alors venir chez le pâtissier Driss, où j’ai eu droit et aux Beaux Livres et à un gâteau au chocolat ! Je lui ai menti, en lui disant que je n’ai pas pu assisté à la remise des prix parce que j’étais parti à Chichaoua ! En réalité l’appel de la plage et des vacances étaient plus forts, surtout quand les élèves se mettaient à chanter à la récréation dans la cour :

« Gai gai l’écolier, c’est demain les vacances...

Adieu ma petite maîtresse qui m’a donné le prix

Et quand je suis en classe qui m’a fait tant pleurer !

Passons par la fenêtre cassons tous les carreaux,

Cassons la gueule du maître avec des coups de belgha (babouches)

Pratiquement chaque été, juste après avoir chanté à l’école israélite ce fameux chant des adieux, je me rendais en vacances à France - ville chez ma tante. Là où j’ai connu, à la puberté, mon premier amour, à la lumière duquel je lisais tous les grands amours de la littérature, depuis les maux du jeune Werther de Goethe, jusqu’au « Premier amour » de Tourgueniev. Je la vois encore tricotant sous l’oranger de la villa, les yeux baissés mais brûlant à la fois sous mes regards ardents et les chants d’Oum Kaltoum scandant au crépuscule les quatrains d’un Khayyam sur la vanité des jours sans amour… J’étais fou d’Amina, ma cousine si proche et si inaccessible ! J’en rêvais à chaque retour de Casablanca en regardant la haie des eucalyptus que traversait l’autocar dirigé par son père, et en écoutant la voix mélancolique d’une Asmahan ! Elle était brune, à la chevelure et aux yeux ardents « d’un tel noir, ô mes frères, qu’ils m’ont ravi », comme disait le vieux chant de la ville.

Da Brahim, son père, arrivait souvent le soir avec des moutons entiers, qu’il achetait aux bouchers en cours de route, si bien que le réfrigérateur était toujours plein de nourriture et surtout d’une odeur d’alcool tellement agréable, qui m’intrigua longtemps avant que je ne découvre sur le tard que c’était de l’arôme d’anis qui émanait des bouteilles de Ricard. Cette odeur d’anis, si caractéristique, je l’ai toujours identifiée à la présence, dans la charmante villa de France –Ville — qui a vu éclore mon premier amour — de Da-Brahim revenant de ses lointains et incessants voyages et surtout avec celle du loufoque et corpulent Moulay El Fatka, que je croisais au bain – douches le lendemain au sortir de longues veillées bucoliques avec Da-Brahim, passées à boire du Ricard à l’odeur d’anis , qui me donnait tant de rêves paradisiaques et olfactifs.

En rentrant un soir d’un long voyage entre Tafraout et Casablanca, Da Brahim mourut très jeune au début des années soixante-dix. Ma tante meurtrie, nous dira le lendemain, qu’il s’était levé pour aller au bain, et qu’au retour, il s’est endormi pour ne plus se réveiller. Ce jour-là je m’isolai sous un abricotier de la paisible demeure de France-Ville et je me mis sans me rendre compte à rédiger le premier texte de ma vie : un poème au goût d’anis et d’amertume, inspiré par la fin de mon premier et dernier amour.

De la cirrhose du foie Da Brahim était mort, et la mort est d’autant plus injuste qu’elle retire à notre affection des êtres si jeunes. Des années plus tard, son compagnon de veillées bucolique mourut à son tour de la même cirrhose de foie. Il laissa un fils unique qui lui ressemblait à tous égards aussi bien par son caractère loufoque que pour son amour du vin et de la vie qu’il croquait à pleines dents. C’était Choukri le fils de Jraïfiya et de Moulay El Fatka.

Dans les années soixante-dix, à Essaouira, c’était le temps des hippies. Et Jraïfiya qui avait déjà perdu ses charmes d’antan, leur louait les innombrables pièces de son ex-maison close de la kasbah. Son fils, Choukri, profitait en bon adolescent de la présence de ces curieux locataires aux cheveux longs et aux regards hagards, venus fuir les images de la guerre du Vietnam, dans le sillage de Jimmy Hendrix et du Living Théâtre : « Love and peace » était leur mot d’ordre, « trip » et nudisme était leur mode de vie entre le village de Diabet et l’embouchure de l’oued Ksob. Choukri profitait donc de la présence de ces curieux locataires pour s’approvisionner en gadgets de toutes sortes : cela allait de la montre électronique, en passant par le T-shirt et les espadrilles de luxe. Objet que les autres adolescents s’empressaient de lui dérober à la première occasion, notamment quand il se mettait sous la douche. C’était le temps heureux où l’on se retrouvait aux cabines de la plage, qui étaient organisées en forme d’« arêtes de poisson » de sorte que la plage communiquait avec le grand boulevard qui tenait lieu d’allée des Anglais, aux déambulations méditerranéennes, où le jeune Choukri se distinguait particulièrement par son humour caustique quasi naturel. On voyait bien que la vie n’était pour lui – comme pour ses parents - que plaisirs épicuriens. Il n’avait aucune idée de l’effort et de la souffrance. Et pourtant, c’est par des souffrances atroces – un cancer de la gorge dont des métastases s’étendirent à la langue en phase finale — qu’il finira prématurément sa brève existence à Agadir où il s’était exilé avec sa mère — sa vie ne fut qu’une longue veillée nocturne consacrée au rire, au tabac et à l’alcool au goût d’anis et de nostalgie.

Essaouira reste une « veuve déchue qui se souvient de sa gloire », me disait mon père. Une ville hantée par les fantômes du passé comme l’exprime dans ce récit fantastique mon ami le jeune poète Moubarek Raji :

Ici, je ris, je pleurs, je bois et je m’adresse au lointain ami, au vieux grillon dans l’âme. Es-ce que les mers des villes pauvres se vendent maintenant comme des chats siamois ?! Riez poissons de thon ! Criez, amis fantômes ! Riez araignées de mer ! Mouillez-vous d’eau salée, ombres anciennes !

Ce qui reste de l’île, c’est d’abord cette prison à ciel ouvert, recouverte de toiles d’araignée, telle une tombe de silence avec son tapis d’algues vertes et ses vestiges de murex ayant échappé aux filets des anciens pêcheurs…

Il m’importe de beaucoup le devenir de cette île. De savoir comment elle s’est envolée pierre par pierre. Au point qu’il n’en reste plus que cette prison, prisonnière de sa propre histoire. On y aurait découvert des squelettes enchaînés. Pourquoi ces chaînes pèsent – elles encore sur ces squelettes ? Ont –elles peur que leurs fantômes soient des revenants parmi les hommes ?

Il y a aussi cet homme étrange qui, depuis des lustres s’ingénie à nourrir les mouettes à l’aube, et qui ornait la porte de son échoppe de fleurs sauvages ainsi que d’un vieux squelette de mouette, comme il aurait aimé qu’on orne sa propre tombe.

Ici personne ne se soucie de l’heure qu’il est. Même l’horloge à coq n’annonce plus l’aube, car si le coq a toujours sa queue, il n’a plus de tête.« La mer n’est plus à sa place ! » avait murmuré Ringo à chaque table du café Bab Laâchour. « Depuis trois mois que je suis sur cette chaise, et mon café est toujours chaud. Trois mois ou six ans, quelle importance ! »

Tous les clients du café, montrent du doigts la prison de l’île :

- Elle s’approche ! Dans une heure l’île sera devant Bab Laâchour ! Elle y est déjà !Les barrières de sa prison s’élevaient au ciel. Les oiseaux de l’île en deviennent prisonniers. Certains clients du café nous rassuraient qu’ils avaient déjà entendu parler de ce papillon qui rêvait d’être homme et de cet homme qui rêvait d’être papillon…

Quand on s’éloigne d’Essaouira, c’est toujours sous forme de mouette qu’on la retrouve ! Leurs envol au crépuscule, leur envol au ras des vagues et au – dessus des mâts, sont la réincarnation des légendes et des mythologies marines , comme le souligne si bien Moubarek Raji, le jeune poète contemporain de la ville :

Les mouettes sont des vagues qui prennent leur envol

Et les vagues, des mouettes qui grondent

Quand on brise une vague

Une aile vous pénètre profondément

Et quand on brise une aile

Une vague vous pénètre profondément

Ecoutez les trois mouettes briser leurs oeufs

Comme si la mer surgissait du sable pour la première fois

Avec comme notes musicales : l’éclosion d’œufs de mouettes

On a retrouvé chez Ghorba, le vieux cordonnier disparu, qui pendant le Ramadan du haut des minarets enchantait la ville, par les airs séraphiques de son hautbois, seul instrument de musique admis, à l’exclusion de tous les autres, considérés comme étant diaboliques en ce temps d’abstinence, un manuscrit légué par Saddiq, poète de la ville, ayant vécu au XIXème siècle : on a dégagé, tel un talisman, un poème dédié à « Aylal et Aylala » (goéland et mouette).

Ce poème est le seul à être sauvegardé de la khazna perdue de Ghorba. Le terme khazna désigne le trésor de manuscrits contenant les qasida de malhûn, que les connaisseurs consevent jalousement au fond d’un coffre. Ghora le cordonnier d’Essaouira, le hautboïste virtuose, l’adepte des Hamadcha, qui a perdu un œil lors d’une compétition chantée du rzoun de l’achoura, était l’un des principaux khazzan (conservateurs) des qasidas du genre malhûn. Il refusait d’en transmettre le contenu à ceux qui enquêtaient au début des années 1980 sur les paroles oubliées d’Essaouira, jusqu’au jour où après sa mort, sa vétuste boutique de cordonnier s’effondra engloutissant à jamais sous les décombre, tout le trésor poétique qu’il conservait si jalousement.

. Que raconte le poète à travers cette qasida-talisman, d’« Aylal » et d’« Aylala » ? La légende d’un couple de mouettes ayant niché au dessus de la terrasse où vivait le poète de ces îles purpuraires où n’existaient que le sable et le vent. Ils finirent par focaliser son attention d’autant plus que goélands et mouettes étaient nombreux à s’élever en nuées successives au dessus de sa tête :

Tout commença avec un couple de mouettes

Qui s’en vint bâtir son nid au dessus de ma terrasse

Leurs robes blanchâtres scintillaient tels les sommets enneigés

Et le burnous gris du bien – aimé virevoltait dans les cieux

Fascination de tout ce qui est cloué au sol pour tout ce qui vole

Un jour le mâle s’est envolé pour ne plus revenir

Vint alors un chaton menaçant qui se hissa vers le nid

Restée seule que peut faire la mouette au milieu des tempêtes ?!

Qu’elle s’envole ou qu’elle demeure, ses petits seront la proie du félin,

Ses jacassements emplissent alors les fortifications du port

Des centaines d’oiseaux survolèrent l’éplorée

Le félin disparu, le vent tomba, et mon âme s’apaisa

C’est ce qui arrive à celle qui a vendu sa ceinture d’or

Permettant à l’inconnu de dérober ce qu’elle a de plus précieux

Elle a beau lancé des appels de détresse, personne n’y répond

C’est un poète – conteur qui composa cette qasida sur la mouette

Comme il en aurait composé sur l’abeille ou la flamme effilochée

Interroge – toi plutôt sur le sens des symboles

Prends une lampe et va déchiffrer à ton tour les symboles de la vie

Ne fais aucune confiance au temps, Ô toi qui comprend !

Il fait d’une hutte un château

Et d’un palais une ruines ensablées dans la baie !

Pour ce poète comme pour le magicien de la terre qu’était Boujamaâ Lakhdar, les représentations de la nature – salamandre, gazelle, mouette, abeille, etc.- sont souvent des symboles anthropomorphiques dont il faut déceler le sens au-delà des apparences. Une mouette n’est pas une mouette, elle est pour l’artiste peintre le symbole même de la ville. Le dernier tableau peint par Boujamaâ Lakhdar, avant sa disparition en 1989, représentait une mouette fantastique portant sur ses ailes les signes et les symboles magiques de la ville.

Abdelkader MANA

15:16 Écrit par elhajthami dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mogador, nostalgie, poésie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook