05/06/2011

Musique andalouse et thérapie de l’exile...

Le modèle musical andalous

Dans tout le Maghreb, les zaouia citadines, ont servi de conservatoire pour le Modèle Musical Médini d’origine andalouse. Ce modèle a été introduit à Essaouira par les artisans d’origine andalouse aussi bien musulmans que juifs. Il semblerait qu’on venait de loin à Mogador pour consulter David Iflah et David El Qayem sur les noubas andalouses disparues. Et mon père me racontait comment le grand chantre du samaâ d’Essaouira – le père d’Abderrahim Souiri – s’asseyait dans sa jeunesse aux escaliers des maisons juives où avait eu lieu un mariage pour écouter les modulations vocales des pyutims juifs de Mogador, qui sont l’équivalent des bayteïnes dans l’oratorio des confréries de l’extase..Les Zaouïa comme réceptacle du legs Andalous en particulier pour le samaâ (l’oratorio).Gardiennes de la tradition,la plupart des zaouia se présentent comme le centre d’épanouissement pour l’art musical à un tel point que leur répertoire respectif est devenu la norme à partir de laquelle se juge la compétence des musiciens. La majorité d’entre eux leur doit d’ailleurs leur formation professionnelle.

Veillée de samaâ à Fès, organisée à Moulay Idriss par la zaouia Hérraqiya

C’est en effet dans les zaouïas de l’extase que le soufisme s’accomplit selon Mawlânâ « dans la musique, le chant et la danse ». Elles furent les gardiennent de la musique andalouse. Le lieu de prédilection reste les réunions du dhikr (remémoration) et du samaâ (oratorio). Ce sont des séances collectives de litanies et de danses extatiques. Cette tradition musicale qui remonte à l’Espagne musulmane n’a pu s’épanouir et se perpétuer que grâce aux séances du samaâ dans le cadre du soufisme populaire des confréries religieuses. En Occident musulman, la musique andalouse fut composée, selon le modèle du soufi Abou Al Hassan Al Shushtâri, de toubouâ( tempéraments) et des nûba (modes musicaux) : tab’ al dhîl, raml al mâya, asbahân, sika, mazmûm, rasd, asba’ayn etc.

Orchestre de musique andalouse de Fès

La musique andalouse a connu ses premiers développements à Fès, grâce aux apports Cordouans et Kairouanais dont les deux quartiers (rive gauche pour les premiers, droite pour les seconds) existent encore. L’influence musicale andalouse au Maghreb est en rapport direct avec les mouvements migratoires vers la rive sud, depuis le XIIème siècle, en passant par la chute de Grenade(1492), jusqu’à l’expulsion générale des Morisques et des Hornacheros en 1610. Fès accueillit ainsi sous les Mérinides, des réfugiés de Valence et sous les Wattassides, nombreux étaient ceux qui avaient rejoint Tétouan, Chefchaouen et Alger, après la chute de Grenade. Avec l’expulsion générale de 1610, un grand nombre se dirigea vers Fès et Tlemcen.

L’influence culturelle des émigrants Andalous fut considérable surtout au Maroc qui n’a pas connu de domination turc. La musique andalouse a ses racines à Bagdad, où Ziryâb fut le disciple d’ Ishâq Al-Mawsili, maître incontestable de l’école des ûdistes. Après un passage à Kairouan, la capitale de l’Ifriqiya sous les Aghlabides, il se dirigea vers Cordoue en l’an de grâce 822, où l’aristocratie arabe réserva le meilleur accueil à cet émissaire de l’esthétique orientale. Il fut le fondateur des traditions musicales de l’Espagne musulmane. Il légua à l’Andalousie, selon Ibn khaldoune , « un répertoire de chants immense qui se propagea jusqu’à la période des tawâ’if et, comme un océan, submergea Séville pour gagner ensuite les autres provinces andalouses, puis le Maghreb ».

On surnomma Ziryâb de « merle noir » parce qu’il avait diton le teint très brun :« La fluidité de son parler, ainsi que la douceur de son caractère lui valurent le surnom de Ziryâb par comparaison avec un merle noir. Même aux derniers jours de Grenade, les poètes continuaient à voir dans sa gloire un thème séduisant ».

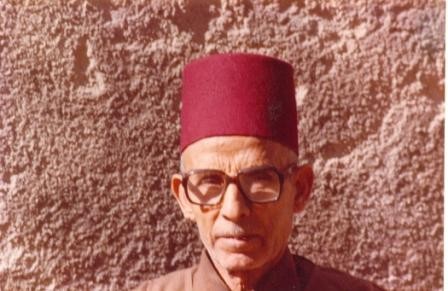

Les deux chantres du samaâ d’Essaouira et du Maroc: Abdelhay de la zaouia kettaniya et Abdelmajid Souiri, présents à toute les cérémonies religieuses du Palais Royal

Pour al dhiki, XV ème siècle , si la musique arrive par moment à nous détacher de toute préoccupation terrestre,matérielle comme temporelle ; elle offre une plus grande liberté à l’âme pour se détacher de l’obscurité du corps.On avait l’habitude d’utiliser une fois par semaine la musique comme thérapie. Les personnes s’adonnant à la musique, remarque Ibchihi, XIVème siècle, soutiennent qu’une voie harmonieuse s’infiltre dans le corps comme le sang s’infiltre dans les veines.Abdessalam Chami nous dit à cet égard : « Si nous voulons évoquer les origines de l’art du samaâ, du début de son développement au Maroc,notre mémoire nous ramènera loin. A des siècles révolus.D’après les historiens, la tradition de fêter la nativité du Prophète où l’on chantait les qasida du madih (louages au Prophète) a pris naissance à Ceuta. C’était du temps où cette ville était dirigée par la famille al assafi. C’est à cette époque, aux environs du cinquième, sixième siècle de l’hégire qu’on avait commencé de fêter la nativité du Prophète en chantant les louanges de l’envoyé de Dieu.Après cela les sources historiques évoquent la présence du madih et du samaâ dans la Cour saâdienne : les chanteurs du madih et du samaâ faisaient partie de la fête aussi bien lors des cérémonies privées que le sultan Ahmed El Mansour Dahbi organisait dans ses palais qu’à l’occasion de la fête de la nativité du Prophète. Il y avait d’une part la chorale du madih et de l’autre celle du samaâ.L’histoire confirme la tradition. En effet, al-Ifrâni, consacreà la préparation de la nativité du Prophète sous le règne d’Ahmed El Mansour Dahbi, une description assez détaillée et assez précise : « Dés qu’on apercevait les premiers rayons de la lune de Rebia I, le souverain adressait des invitations à ceux des faqirs de l’ordre des soufis qui exerçaient les fonctions de muezzins et se dévouaient à faire les appels à la prière pendant les heures de la nuit. Ils en venaient de toutes les villes importantes du Maroc…Dés que l’aurore apparaissait, le sultan sortait du palais, faisait la prière avec la foule du peuple, puis, vêtu d’une tunique blanche emblème de la royauté, il allait prendre place sur le trône devant lequel on avait déposé tous les cierges aux couleurs variées, les uns blancs comme des statues,d’autres rouges, tous garnis d’étoffes de soie pourpre et vertes, à côté étaient rangés des flambeaux et des cassolettes d’un si beau travail qu’ils causaient l’admiration des spectateurs et émerveillaient les assistants. Cela fait, la foule était admise à pénétrer ; chacun se plaçait selon son rang, et quand tout le monde avait pris place, un prédicateur s’avançait et faisait une longue énumération des vertus du Prophète et de ses miracles. La conférence terminée, tous les assistants accomplissent les cérémonies de l’office de la Nativité, puis on voyait alors s’avancer les membres des confréries murmurant les paroles d’achchuchtûrî (maître du samaâ et célèbre soufi andalou ayant vécu au Maroc et mort en 896) et celles d’autres soufis, tandis qu’une troupe de coryphées déclamait des vers en l’honneur des deux familles (celle du Prophète et celle d’Al Mansour). » (d’après « Nozhat El Hâdî » d’Al Ifrânî).

Un des frères souiri, déclamant un mawal à Fès

On le voit ach-chuchtûrî, natif de Murcie, inventeur des mouachah et de samaâ (oratorios) chanté sur des modes musicaux andalous était déjà à l’honneur dans la Cour d’Al Mansour ! La naissance du samaâ est liée essentiellement aux confréries religieuses. C’est une composante de l’identité culturelle des médina traditionnelles où on produisait de nouvelles élégies de sorte que le corpus du samaâ n’a pas cessé de s’accroître et de se diversifier du point de vue du chant de la composition et de la poésie. Il va de soit que la musique importée d’Andalousie du temps des Almohades et particulièrement de celui des mérinides a été considéré comme le moule musical adéquat où devait se chanter toutes sortes de choses. La preuve en est qu’on a eu recourt à la musique andalouse et à ses modes musicaux pour chanter aussi bien l’art du samaâ que celui du madih ou encore du malhûn : toutes les qasida du malhûn sont chantées à travers les modes musicaux andalous.

Orchestre du malhûn de Meknès avec feu Hucein Toulali. Il avait choisi de nous chanter la qasida du coeur de Sidi Qaddour Alami comme pour conjurer le sort de la maladie et du temps qui passe : «Le silence d’une année est meilleurs qu’une parole inutile...»

On y recourt également pour déclamer le Coran à la manière marocaine. De ce fait un lien profond existe entre toutes ces formes et ces manifestations du patrimoine et la musique andalouse. La particularité qui caractérise le samaâ est qu’il recourt avec force aux modes musicaux andalous. Or quand nous menons des recherches musicologiques, dans le corpus du samaâ, nous nous rendons compte que celui-ci est plus riche. Car ce qui a été perdu dans la musique andalouse a été sauvegardé par les zaouia considérées comme le cerveau musical et son lieu de conservation jusqu’à nos jours. Les zaouia ont enrichies la musique andalouse du point de vue mélodique et rythmique tout en y ajoutant une mélodie spécifique connue sous le nom de darj. En effet, les échelles modales exécutées par la musique andalouse sont au nombre de quatre : lqaïm – nsif, labtaïhi, lqouddam et le bassît auxquelles les zaouia ont ajouté l’échelle modale de darj. Ils ont ajouté également beaucoup de chants, de textes poétiques que ce soit les qasida, les mouachahâtes, ou encore les baraouiles qui sont une spécificité de la poésie populaire marocaine.

Festival des Andalousies Atlantiques

Sous le signe de la diplomatie

Le festival a pour thème musical le Matrouz,(le brodé) genre musical judéo andalous que défini ainsi le regretté Haim Zafrani, lui-même fils de Mogador: « Dans la trame des poésies hébraïques de style traditionnel, le poète juif insère de temps à autre des strophes ou des vers de langue arabe. Cette juxtaposition, ce passage d’une langue à l’autre, c’est la réalité culturelle et linguistique du Maghreb juif. Mais ce tissu langagier, cet habit dégradé, a aussi une valeur esthétique ; il n’est pas sans évoquer l’art de la broderie, comme l’indique le nom même de ce genre poétique désigné par le terme Matrouz ou poésie brodée. Le trésor artistique des sociétés méditerranéennes modernes connaît des exemples de cette mosaïque, de ce collage non dépourvu de nostalgie, et chargé d’émotion esthétique. »

André Azoulay, conseiller Royal André Azoulay aux Carnets nomades de France Culture : «Je ne vois pas d’autres cénacles, d’autres festivals, d’autres espaces dans le monde d’aujourd’hui, où cette relation du Judaïsme avec l’Islam , en terre arabe, au Maghreb, puisse trouver cette forme et cette réalité. Essaouira, c’est ce navire amiral qui envoie en code et en lumière et en signaux tout ce qui nous manque tellement, tout ce que nous avons perdu. Cette modernité qu’Essaouira exprime est celle de cet humanisme qui était tout à fait banale ici depuis des siècles. Mais nous sommes en octobre 2010et cette humanisme a déserté nos rivages. Mais ici, il fait escale Vous avez entendu le rabbin Haïm Louk invoquer Allah, invoquer le Prophète Mohammed, c’est quasiment surréaliste pour certains. Les invoquer de la façon la plus sereine, joyeuse et tellement érudite. Alors que partout dans le monde, chez les musulmans comme chez les juifs ; on est ici sur la planète Mars. Mais quelle planète ! Quelle beauté ! Quelle chance aussi ! »

Leila Chahid, représentante de Palestine auprès de l’Union Européenne Leila Chahid aux « Carnets nomades » de France Culture : « Ce qu’on voit ici, c’est vraiment une culture commune judéo – arabe parce que nous sommes dans un lieu très spécial au Maroc ! Malheureusement ce n’est pas le cas partout, parce que toutes les villes marocaines n’ont pas connu des communautés très ancrées, très riches, très anciennes, très productrices sur le plan artistique. Mais Essaouira a toujours eu une communauté juive très ancrée dans la tradition judéo – arabe, d’une culture millénaire et très attachée à sa marocanité et très inspirée par cet esprit qui hante les enceintes et les murailles de cette ville qui vient presque avec le vent de l’atlantique ! On voit toutes ces femmes qui sont complètement couvertes par un magnifique haïk , un tissu blanc de laine, qu’elles ne mettent pas comme un tchador mais comme un voile qui les entoure, qui les protège du vent parce qu’Essaouira a cette particularité d’être un climat atlantique où le vent balaie la ville la plupart du temps de l’année sans qu’il fasse froid et ce vent l’a protégé un peu du tourisme excessif. Essaouira est une ville qui abrite beaucoup de zaouia, c’est-à-dire, de marabouts, de saints de l’Islam et du Judaïsme et a une tradition de poètes et de musiciens qui a permis à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, l’existence de beaucoup d’orchestres de musique andalouse mixtes. : Judéo – arabes ayant une tradition spécifique de chants communs qu’on appelle le matrouz qui est tissé, brodé, entre l’arabe et l’hébreu dans cette tradition marocaine. Ce qui est triste, c’est qu’avec la création de l’Etat d’Israël et le départ de la majeure partie de la communauté juive marocaine, les artistes eux – mêmes ne sont plus là pour continuer à jouer avec leurs compatriotes marocains musulmans. Il fallait une initiative comme celle d’André Azoulay des Andalousies Atlantiques pour ramener ceux qui ont perpétués cette tradition.

Hier soir nous avons assisté à quelque chose qui relève de l’ordre du miraculeux : j’ai vu des jeunes Français, dont les parents étaient juifs marocains et c’est xtraordinaire de voire ces jeunes âgés de 25 – 35 ans qui chantent en hébreux, en arabe, en espagnole d’une tradition qu’ils ont préservé. Et c’est des amateurs et qui le font par attachement à cette tradition. Je pense que c’est quelque chose qui relève d’une identité qui est réel, une réalité culturelle et artistique qui est restée un peu comme sous la peau des gens, dans leurs tripes et qui ressort lorsque l’occasion en est donnée. Il ne faut pas que cette culture disparaisse ! Je pense que la musique est la meilleure thérapie pour la douleur. Or, il y a beaucoup de douleurs aujourd’hui : il y a la douleur des palestiniens qui continuent à mourir sous l’occupation militaire assiégés à Gaza, dépossédés de leur terre, expulsés : c’est une grande douleur ! Il y a la douleur des exilés, :que ce soit les juifs exilés de leur patrie d’origine au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou ailleurs et celle des réfugiés palestiniens : moi aussi, je suis née en exile. Je pense que la musique a une fonction thérapeutique : elle met un baume sur les blessures. Elle élève les gens par la voix, par le chant, par la musique, par l’incantation…On se retrouve au niveau de l’universel parce que nous sommes avant tout des êtres humains qui devons faire face à la seule chose qui nous unit qui est la mort . Pour moi l’émotion est une forme de vérité et je pense que la musique réveille cette émotion– là. Depuis vingt ans nous vivons sous le régime de la peur de l’autre et donc je pense que de telles rencontres enrichissent le débat sur quels sont dans nos traditions, nos mémoires, les éléments qui peuvent enrichir notre avenir ? Nous sommes toujours le produit d’une stratification de plusieurs identités et je pense que l’idée qu’on est entré dans une phase où une identité s’oppose à l’autre ; c’est la peur. Il est très important de trouver le moyen d’en parler dans la sereinité. La musique comme toutes les formes d’art, la littérature aussi, est celle qui apaise le plus les passions.. Cela permet aux hommes de trouver un langage commun qu’on n’a malheureusement plus dans le monde politique. »

Abdelkader MANA

09:46 Écrit par elhajthami dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

04/06/2011

Taza la haute

T A Z A,sentinelle du Maroc Oriental

On oublie trop souvent que le minaret de Taza est l’ancêtre des tours Almohades : les formes architecturales de la Koutoubya et de Tinmel ont été élaboré dans ce sanctuaires almohades. Son minaret sobre et puissant reste le meilleur symbole de Taza. Depuis huit siècles, il monte la garde à la crête du plateau, au dessus des chemins qui mènent des plaines atlantiques aux steppes méditerranéennes et où se décida tant de fois le sort du Maroc.

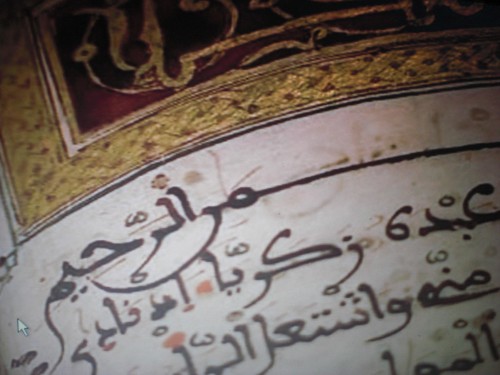

épigraphie Almohad de la nef axiale la plus décorée de la grande mosquée de Taza

Taza est une des positions maîtresse, une des clefs du Maroc. C’est la sentinelle du seul couloir passant entre le Rif et le Moyen Atlas reliant le Maroc Atlantique au Maroc Oriental. La grande route commerciale, connue traditionnellement sous le nom de « Triq Sultan »(voie Royale) - passage obligé vers Fès, d’un côté et vers Tlemcen de l’autre - qu’empruntaient les pèlerins à l’allée comme au retour de la Mecque : c’est « la trouée de Taza ».. Le seul passage étroit entre les montagnes était le lit de la rivière Innaouen, qui était facile à bloquer. D’où l’intérêt stratégique de Taza sur le plan militaire. Elle pouvait obstruer le passage à l’ennemi héréditaire venant de l’Est.

Linteau de la medersa mérinide de Taza

Le linteau de la porte atteste de la splendeur de ce petit collège, qui recevait ses subsides des biens en main morte de la Qaraouiyne de Fès. Si la piété des princes mérinides se manifeste par ces collèges beaux comme des palais, c’est qu’ils en attendent une pépinière de gens efficaces pour leur gouvernement.La médersa est à la fois maison de science et asile de prière. Ce double rôle suffirait à la caractériser comme spécifiquement musulmane et médiévale. Au Maroc cette institution remonte au 13ème et 14ème siècle. On y enseigne les sciences religieuses et plus spécialement le droit qui fait partie de ces sciences. Les médersa qu’élevèrent les mérinides à Fès, Taza et Tlemcen, devaient restituer à la doctrine Malékite sa primauté compromise par l’hétérodoxie Almohade.

Taza est l’un des rares sites, où l’on peut témoigner de la continuité de la présence humaine depuis la préhistoire. Les grottes de Taza étaient habité dés l’époque néolithique, comme l’attestent les fouilles de la caverne de Kifan El Ghomari : Ces fouilles ont mis à jour, les vestiges d’une faune aujourd’hui disparue : lion, panthère, ours, rhinocéros, buffle antique, mouflon, gazelle, chameau…. Des ossements d’animaux et d’homo sapiens fossile ainsi que des silex taillés, et des pointes de flèches.

Citadelle islamique aux ruelles plus larges et moins labyrinthique que celles de Fès, et moins grouillante que celles de Marrakech, telle paraît Taza au visiteur. C’est la plus jolie ville du Maroc, à en croire Ali Bey qui la traversa en 1805 :

« Les ruelles sont belles, les maisons en bon état » et peintes à la chaux comme Chefchaouen. Lieu de fixité millénaire, retraite pour ermites et nécropole, elle est évoquée en ces termes par un vieux rabbin de Taza : « Nous regrettons surtout d’avoir été forcés d’abandonner les tombeaux de nos saints ancêtres. N’est – ce pas dans les grottes de Taza que nous avions l’habitude d’implorer la grâce divine en cas de malheurs publics. »

Marqueterie du minbar de la grande mosquée de Taza

Détails du minbar

Le minbar de la grande mosquée de Taza est fait d’une marqueterie ornée de fines baguettes d’ivoire et de bois précieux,. Aujourd’hui bien mutilé, seules ses façades latérales permettent de juger de l’œuvre ancienne qui se déploie en entrelacs. On est tenté de croire que ce type de chaire est le résultat d’une évolution commencée au 12ème siècle. On se trouve là face au minbar Almohade réparé au 13ème siècle par le Sultan mérinide Abou Yaqoub qui en dota la mosquée agrandie par ses soins.

Lorsque l’Islam s’implanta donc au Maroc, Taza avait déjà un long passé : elle était à tout le moins l’Agadir et la nécropole d’une tribu ou d’un groupe de tribus berbères. La seule chose sûre est que Taza est antérieure à l’islamisation du pays, soit à l’an 800. Elle existait déjà lors qu’Idris 1er s’installa dans le Maroc du Nord : il passa à Taza peu avant sa mort, en 790. Tous les historiens musulmans s’accordent à dire qu’à l’emplacement de Taza, il y eut d’abord un Ribat. D’après Ibn Khaldoun, ce Ribat, sorte de forteresse frontière occupée par les volontaires de la foi, a été fondé par les Meknassa du Nord, sous le règne d’Idriss 1er (788-803) qui islamisa les Ghiata et autres tribus berbères de la région de Taza.

C'est de Tinmel dans le haut Atlas que les Almohad se sont lancés à la conquête de l'Andalousie et du Maghreb, en bâtissant sur leur passage la sentinelle de taza, là même où s'élevait un vieux ribât dévolu au jihad et à la guerre sainte

C’est de Tinmel que les Almohades se sont lancés à la conquête de l’Andalousie et du Maghreb, à travers Taza leur seconde étape. Parti de Tinmel, l’armée d’ Abdelmou’mîn déboucha à travers le Haut et le Moyen Atlas sur Taza, qui devint son point d’appui pour sa campagne au Maghreb Central – toujours tenu par les Almoravides. Après la défaite de ces derniers près de Tlemcen, Tachfin l’Almoravide, au cours d’une marche nocturne, tomba du haut d’une falaise avec son cheval. C’est la première fois depuis longtemps, peut – être depuis toujours, que le Maghreb connaît l’unité politique sous des chefs issus de son sol. Et cette unification est l’œuvre de montagnards sédentaires. Le pouvoir du premier souverain Almohade s’étendait ainsi, depuis l’Îfriqiya jusqu’à l’Andalousie. Il régnait sur tous les grands centres de civilisation, et laissa à son fils un vaste empire qui comprenait tout le Maghreb et la majeure partie de l’Espagne musulmane.

Les travaux de Taza auraient été ordonnés par Abdelmoumen en 1135. Les murailles furent complétées en 1172 au voisinage de la tour sarrasine. Un siècle plus tard, vers 1249, le Mérinide Abou Yahya, s’empara de Taza après quatre mois de siège et fit remettre les fortifications en état.

La première moitié du 12ème siècle fut, dans l’histoire de la fortification marocaine, un moment décisif. Le pisé se substitua à la pierre, il paraît sous les Almoravides, il triomphe peu à peu sous les Almohades. Il semble que c’est une technique ancienne chez les montagnards de l’Atlas, qui savaient encore construire des ksours en cette matière.

Partant de la nouvelle ville, on remonte par des escalier, la pente raide jusqu'à Baba Jamaâ qui donne accès au vieux Taza du haut

Bab Jamaâ(la porte du souk du vendredi) est la principale porte d'accès à Taza la haute.Mais il existe d'autres portes aussi célèbres tel Bab Rih(la porte du vent) ou Bab zitoun(la porte de l'olivier) Taza est célèbre pour la qualité de son huile d'olive sans acide introduit dans ces parages depuis les almohades

Ces murs de pierres s’accompagnent de tours rondes : tel se présente le mur de pierre de Taza. Il impose la tour massive des remparts Almohades et Mérinides. L’aspect de la fortification maghrébine s’en trouva fixé pour des siècles. Si les remparts Almoravides de Marrakech sont déjà en pisé, on les retrouve sous les Almohades avec les murailles qui couronnent le sommet rocheux de Taza. L’enceinte enveloppante, était selon les chroniqueurs, tel le halo encerclant la lune. Construits partie en pierres, partie en pisé, les remparts ne sont pas homogènes et appartiennent à des époques différentes.

Le bastion élevé par les Saâdiens pour contrer le péril Turc qui menacait aux confins Est du maroc

Dans l’ensemble imposant que forment les fortifications de Taza du côté de l’Orient, une forteresse quadrangulaire attire immédiatement le regard, tant par sa masse que par sa disposition architecturale, Cette forteresse, encore aujourd’hui, appelée du vieux nom d’El Bastioun, est en effet la partie la plus intéressante de l’ancien système défensif. C’est le point fort de la place, le centre de résistance où converge tout le système des murs. C’est sur le Bastioun que repose toute la défense de Taza. Le reste de la citadelle, ville et kasbah, prisent, il pouvait encore continuer de résister. La lourde forteresse devenait en quelque sorte le pivot de la défense marocaine contre l’ennemi héréditaire de l’est.

A l’avènement d’Ahmed El Mansour, son premier acte fut de se poser , dès le début, en adversaire des Turcs. Or la place forte dont la situation nécessitait le plus impérieusement un armement défensif puissant était Taza. C’est à elle qu’el Mansour devait songer tout d’abord, puisqu’il voulait fermer la porte aux Turcs. C’est donc à ce moment qu’eut lieu semble – t – il la restauration des remparts de Taza, et leur adaptation aux nouvelles conditions de la guerre de siège, auxquelles répondait le Bastioun. On fixe vers le milieu du 16ème siècle, la date où fut construit le Bastioun

Le mausolée de Si El Haj Ali Ben Bari est le plus considérable de la plaine des tombeaux de Taza. L’édifice d’époque Mérinide, se situe au dessus de « Triq Sultan » qui, sortait de la ville. Sur le mur de l’édifice religieux, un panneau porte cette inscription relative à la vie du saint : « Ceci est le Mausolée du Docteur Abou El Hassan Ali Ibn Bari Et- Tsouli Et- Tazi, » Si on se rapporte à l’Encyclopédie de l’Islam :

Ibn Barri, naquit vers 1262 à Taza, et qu’il est surtout connu par ses Dourar. C’est au méchouar que se situe la medersa mérinide, dont Abou El Hassan Ali dota la ville.

Au pied du minaret, la chambre du mouwaqqit qui sert de bibliothèque de la grande mosquée depuis les mérinides. On y trouve un manuscrit du Coran qui remonte au règne Saâdien d’Ahmed El Mansour Dahbi à qui on doit la fortification connue sous le nom du Bastioun à Taza. Manuscrit magnifique sur du papier remarquablement calligraphié et enluminé avec des double pages dorées(à la fin et au commencement).

Enliminures Royales léguées en main morte à la bibliothèque de la grande mosquée de Taza

"kitab chifa", le livre de la guérison du Qadi Ayad, légué par Ahmed Al Mansour Dahbi à la bibliothèque fondée par Abou Inan, le grand sultan Mérinide

Les chambres de mouwaqqit n’apparaissent au Maroc qu’au 13ème siècle. Malgré les remaniements qu’elle a subi, celle-ci semble bien être de fondation mérinide. On y trouve ainsi «Kitab Chifaâ »( le livre de la guérison) du Qadi Ayad, en sa page de garde le seau d’Abou Înan le mérinide léguant ce manuscrit en main morte à la grande mosquée de Taza .

Ce qui reste le long des frises, du style décoratif almohade se caractérise par des formes géométriques sobres aux lignes épurées et fermes comme ce fut le cas à la mosquée de Tinmel.

Le style décoratif sobre de la grande mosquée de Taza, inspiré du modèle de la mosquée Almohad de TinmelComme à Tinmel, la mosquée Almohade était à neuf nefs réparties d’une manière symétrique. Harmonieuse combinaison d’anciennes traditions hispano – mauresques, et d’éléments nouveaux venus d’Orient.

Abdelmou’mîne qui construisit Taza, jeta les premiers fondements des mosquées Almohades. Celle de Taza est antérieure à la Koutoubiya puisqu’elle fut commencée dés 1135, et constitue ainsi « le prototype même de toutes les mosquées Almohades. » Nous dit Henri Terrasse.

La nef axiale reste suivant la tradition almohade, plus décorée que les nefs communes. C’est bien entendu au mihrab que se trouvent les plus riches décors de toute la mosquée. Ainsi,à la grande mosquée de Taza, la hiérarchie du décor reste dans la tradition almohade. Nulle part qu’à la grande mosquée de Taza on ne peut juger des caractères généraux et des tendances du décor du 13ème siècle. Malgré les progrès de la géométrie et de l’épigraphie le décor de la grande mosquée de Taza reste avant tout floral. Il donne une importance nouvelle à la géométrie et à l’épigraphie. Tel se présente la mosquée de Taza, chef d’œuvre de logique et de grâce solide, derrière lequel on sent vibrer l’âme d’un architecte de génie. L’agrandissement mérinide n’a fait qu’accroître la profondeur de la salle de prière. Et ce vaste oratoire, aux longues perspectives, tout noyé de pénombre malgré sa blancheur, est d’une beauté ferme et grave.

Le grand lustre souligne la dignité éminente de la nef axiale. Dés sa construction, il fut célèbre. L’historiographie mérinide fait l’éloge de cette œuvre exceptionnelle de la bronzerie musulmane. Aucun lustre orné de cette taille n’a été signalé en Orient.

Les grandes cours des mosquées anciennes d’Espagne et du Maghreb furent très souvent plantées d’arbres. Le Sahn el Kébirde Taza perpétuait magnifiquement cette tradition. Les historiens nous apprennent qu’Abou Rebia y fut inhumé et la pierre tombale de ce sultan s’y voyait encore en 1923.

Le style des arcs, les motifs et les teintes des zellijs, la silhouette de la grande fontaine ne permettent pas de faire remonter ces aménagements au-delà de Moulay Rachid : on croirait volantier que ce fut ce premier souverain Alaouite qui donna au Sahn el Kébir son ordonnance actuelle. Cette immense cour baignée de soleil avec ses magnifiques figuiers est d’une poésie prenante.

La vue des toits est aussi belle que celle des grandes mosquées du 12ème siècle. .Le Jamaâ El Kébir, la grande mosquée de TAZA, à laquelle ont déjà travaillé les Almohades, est agrandie par les Mérinides, les travaux étant terminés en 1294.Une inscription, en zellij noir, contigu à la Qibla, date les réparations et agrandissement que fit faire le Sultan Mérinide . On y lit :

« Abû Ya’qûb, ordonna d’agrandir la mosquée par quatre nefs du côté de la Qibla et deux nefs, une orientale et une occidentale, ainsi que le Sahn qui est à l’Est de cette mosquée, car toutes ces parties étaient sur le point de s’écrouler. Commencés le 4 mars 1291, les travaux finirent le 29 octobre 1292. »

Les Almohades ont crée une véritable civilisation, et ne se sont pas contenté, de se faire les agents de diffusion de la civilisation Andalouse. Civilisation austère et énergique où les forteresses et les mosquées l’emportent sur les palais et les jardins, mais dont l’originalité et la grandeur ne sont pas contestables.

À l’occasion du retour du pèlerinage de la Mecque, des séances de « Samaâ » sont animées, chez des particuliers à Taza. Et c’est à la tête de quatre cent pèlerins que de retour de la Mecque est mort, le 6 octobre 1269, Ali Shushtouri le grand mystique andalou qui marqua de son passage le Ribât de Taza. Cette sentinelle du Maroc oriental, était en liaison directe avec l’Andalousie via Sebta.: les poètes et mystiques andalous du 14ème siècle passaient par Taza pour se rendre à Tlemcen, à Bougie ou à Oran. C’est lors d’un séjour à Taza que le célèbre vizir Grenadin Lissân Eddin Ibn El Khatib avait appris le décès de sa mère en Andalousie.

La position de la médina de Taza, comme couloir de passage entre l’Est et l’Ouest du Maghreb, en faisait une étape où s’arrêtaient des personnages de renommée en provenance d’Andalousie comme Lissan Eddin Ibn El Khatib, le célèbre vizir et poète Grenadin. Il y est venu d’Andalousie avec ses coutumes, ses traditions et sa culture. On se souvient également du célèbre séjour d’Ibn Battouta, lors de son retour de Chine. Il existe encore une ruelle à Taza qui porte métaphoriquement son nom : c’est « Derb Cinî »(la ruelle du Chinois) . Comme Ibn Batouta était arrivé à Taza de Chine, la ruelle où il séjourna fut baptisée « ruelle du Chinois » .

Ce sont les confréries religieuses qui ont contribué à la sauvegarde ce patrimoine musical et littéraire andalou au Maghreb. Ces confréries allaient maintenir en vie une tradition musicale et poétique dans le cadre de leurs cérémonies, comme on le voit à Sidi Azzouz, où on chante la borda de Bossiri. Personne ne connaît la période où avait vécu Sidi Azzouz, le saint patron de la ville, dont on dit qu’il aurait un parent enterré en Tunisie comme d’ailleurs le mystique marocain des Ghomara Abou El Hassan Chadili. L’artisan qui a peint la barchla de sa coupole a daté son œuvre du 3 ramadan 809 de l’hégire, soit le 2 novembre 1407.

Taza, vendredi 26 nov. 2010:L’année dernière vers le coup de 13h, le sanctuaire de Sidi Azzouz, le saint patron de la ville, où nous avions enregistré une séance de samaâ en 2006 pour la série documentaire « la musique dans la vie », était dévoré par les flammes. Le ministère des habous et des affaires islamiques, qui a affecté un budget pour sa restauration n’avait plus aucune trace ni d’images du toit peint du sanctuaire. Le seul document dont les maâlem barchliya (peintres sur bois) disposaient pour restaurer à l’identique le toit peint disparu est le documentaire « Taza sentinelle du Maroc Oriental » dont j’ai supervisé pour le compte de la deuxième chaîne en 2006 ! Le chantre du samaâ local, M.Hamid Slimani qui me rapporte cette anecdote ajoute : « S’il n’y avait pas ton documentaire ; ils n’auraient pas été en mesure de restaurer la coupole en lui restituant sa décoration initiale !

À Taza, les associations dévolues au samaâ œuvrent également pour l’épanouissement de la musique andalouse. Et cela d’autant plus que cette vieille médina maghrébine se prévaut d’une grande tradition dans ce domaine. Parmi les grands noms Tazis de la musique andalouse on peut citer entre autres, maître Haj Ahmed Labzour Tazi, mûnshid et joueur de Rebab qualifié. Il se distingua par sa contribution à l’enregistrement de l’intégralité du répertoire de la Ala, avec le concours de l’UNESCO, et par une tentative sérieuse de transcription, souligne Ahmed Guettat dans son monumental ouvrage intitulé « empreinte du Maghreb sur la musique arabo – andalouse ». Parmi les autres grands noms figure celui de feu Abdessalam Lbrihi, ce natif de Taza qui se trouve parmi les auteurs ayant contribué au recueil du Haïk qui fut publié sous les règnes de Hassan Ier et de Moulay Abdelaziz. C’est d’ailleurs son fils Mohamed Lbrihi qui fonda, au tout début du XXe siècle, la première association de musique andalouse qui allait contribuer, d’une manière décisive, à la préservation de ce legs andalou au Maroc. Cet originaire de Taza, comme le mentionne un dahir de Moulay Abdelaziz, était devenu chanteur de Cour (moutrib al qasr). Il est mort en 1945. Il avait formé à la ala andalouse toute une génération de musiciens de Fès, à commencer par le plus fameux d’entre eux, El Hajj Abdelkrim Raïs. Les plus grands ténors de la musique andalouse ont donc été formés par un homme originaire de Taza. L’association qu’il avait fondée est actuellement présidée par son gendre Anas El Attar.

Mrs. Mohamed Belhissi, homme de théâtre et Hamid Slimani, chef d'orchestre du samaâ, actuellement les principaux animateurs de la vie culturelle Tazie..

L’un des grands noms du malhûn à Taza est le poète Mohamed Belghiti surnommé Btigua. Ce dernier animait régulièrement des soirées de ce genre poétique et musical à Fès et, dit-on, il connaissait par cœur quelque quatre cents qasidas, dont celle qui évoque la mort du Prophète ou encore « haoul lqiyama », le jour de la résurrection. Il avait composé des qasidas sur Taza dont l’une énumère les saints de la ville. C’est au cours de ces soirées qu’il organisait dans les Riad de Fès qu’il présentait ses nouvelles créations en matière de qasidas chantées du genre malhûn. Autre chantre du malhûn tazi, Belaïd Soussi, l’auteur de la qasida du ferran (le four public) et de cette chanson qui connaît encore un grand succès populaire (et que chante Mohamed El Asri) et qui a pour refrain :

Allah y l’ghadi l’Sahra jib li ghzal !

Ô toi qui t’en vas au Sahara, ramène-moi une gazelle !

Autre succès de cet auteur tazi « lgaâda f’jnan sbil » (villégiature au jardin de Jnan Sbil de Fès) et « Ya man bgha zine » (ô toi qui désires la beauté !). C’est encore lui qui avait composé cette chanson nationaliste à l’occasion du retour de Mohamed V de son exil de Madagascar :

Saâdi ziyant ayâmi, mahboub khatri jani !

Heureux sont mes jours, mon bien-aimé est arrivé !

Il avait également composé des chansons pour des vedettes de la chanson marocaine tel Fath Allah Lamghari. Taza faisait partie des vieilles cités marocaines, telles Salé, Safi et Meknès qui produisaient du malhûn. Mais elle ne dispose pas actuellement d’un orchestre de malhûn déplore M. Hamid Slimani. Pourtant les habitants de Taza restent encore attachés au malhûn. Certains musiciens font, de temps en temps, quelques tentatives pour faire revivre le malhûn. On entend donc du malhûn exécuté par les orchestres qui animent les fêtes de mariage, mais il n’existe pas d’orchestre spécialisé dans le malhûn proprement dit.

De par sa position entre Tlemcen et Fès, Taza est l’un des terreaux les plus fertiles au Maroc en matière de samaâ , un art du chant déclamé suivant les modes musicaux andalous, fondé sur la déclamation, les prières et les qasida mystiques. Parmi les grands noms Tazis de la musique andalouse on cite, entre autres, maître Haj Ahmed Labzour Tazi, mûnshid et joueur de Ribab qualifié. Il se distingua par sa contribution à l’enregistrement de l’intégralité du répertoire de la Ala, avec le concours de l’UNESCO, et par une tentative sérieuse de transcription, comme le souligne Ahmed Guettat dans son monumental ouvrage intitulé « empreinte du Maghreb sur la musique arabo – andalouse » .

. Henri Terrasse a insisté à juste titre sur la part prépondérante de l’influence andalouse à Taza. D’où les monuments, d’où une certaine floraison littéraire où domine le poète et historien andalou Ibn El Khatib. Taza, était en liaison directe avec l’Andalousie via Sebta.: les poètes et mystiques andalous du 14èmesiècle passaient par Taza pour se rendre à Tlemcen, à Bougie ou à Oran. C’est lors d’un séjour à Taza que le célèbre vizir Grenadin Lissân Eddin Ibn El Khatib avait appris le décès de sa mère en Andalousie. Le grenadin Lissân Eddin Ibn El Khatib y composa una qasida où il est dit :

Taza le célèbre pays

Pays où les jardins reverdissent

Pays où l’air est bon, où l’eau est abondante

Pays où la beauté est resplendissante…

Poète mystique andalou, né à Cadix vers 1203, ayant d'abord vécu au Maroc, avant de voyager en Orient, c’est à la tête de quatre cent pèlerins que de retour de la Mecque est mort ,le 6 octobre 1269, Ibn El Hassan Shoushtouri , le grand mystique andalou qui marqua de son passage le Ribât de Taza. Ce fut un des grands Washâh mystiques, qui parcourait les marchés et les foires en s’accompagnant d’un instrument en chantant ses Mouwashahâtes andalouses :

« Un cheikh du pays de Meknès

A travers les souks va chantant

En quoi les hommes ont-ils à faire avec moi

En quoi ai-je à faire avec eux ?... »

Lors de l’un de ses voyages d’Andalousie au pays d’Algérie, au milieu du sixième siècle de l’hégire, ce grand poète soufi – maître du Samaâ’ et grand pôle mystique -, est passé par Taza , en tant que lieu de transit reliant l’Orient à l’Occident musulman. Il se rendait alors à Bougie où résidait le grand mystique Ibn Sabaâïn. Il est passé par la ville qui l’a séduite, et où il composa ce poème :

J’ai porté la coupe

A l’ombre apaisantes de jardins

Ce fut dans une citadelle à l’Est de Fès

Douce était ma joie, vifs mes souvenirs

Au point que j’en oublie les miens

J’ai quitté la patrie pour la demeure des biens aimés

Où on m’a servi la coupe divine.

Ce qui reste de Shoshtari, comme des maîtres spirituels qui lui ont succéder depuis, c'est cette actualisation poignante de l'instant, où ils veulent nous faire rejoindre l'éternel. « L'instant est une coquille de nacre close ; quand les vagues l'auront jetée sur la grève de l'éternité, ses valves s'ouvriront ». Il n'en disait pas davantage pour laisser comprendre qu'alors on verra dans quelles coquilles les instants passés avec Dieu ont engendré la Perle de l'Union. Ce à quoi fait échos Niyazi Misri, poète mystique turc du 17ème siècle :« Après avoir voguer sur la mer de l'esprit dans la barque matérielle de mon corps, J'ai habité le palais de ce corps, qu'il soit renversé et détruit ; »

Oui, l'instant est une coquille de nacre close ; quand les vagues l'auront jeté sur la grève de l'éternité, ses valves s'ouvriront. Cette dimension mystique imprègne encore aujourd’hui la vieille médina de Taza, où les pèlerins de retour de la Mecque sont encore accueillis par le samaâ qu’y légua, il y a des siècles de cela le grand maître andalous du chant soufi.

En dehors de la médina, il n’y avait que des vergers, et des cimetières .La citadelle continuait à dominer de ses remparts la campagne alentour.On trouve dans Kitab El Istibcar une description curieuse de la ville dans la deuxième moitié du 13ème siècle. Elle est établie au milieu de grandes montagnes d’accès difficile ; les figuiers, la vigne, les arbres fruitiers de toutes espèces et le noyer y abondent. Les habitants sont des berbères Ghiata : « c’est une grande ville, située sur le flanc d’une montagne, et qui domine des plaines traversées par des ruisseaux d’eau douce ; elle est protégée par un rempart considérable de pierres jointes au mortier, et la durée en est assurée. » Ribat-Taza qui se trouve sur la route menant d’occident en orient, est aussi appelée Taza.- Ez-Zaïtoun, en raison de l’abondance de l’olivier..Taza atteste la grande extension de la culture méditerranéenne de l’olivier qui remonte ici au temps du lime romain. Des silos creusés dans la médina recelaient des provisions de grain qui devenaient précieuses en cas de blocus. On y cultivait des vergers, des réservoirs y accueillaient des eaux de la hauteur en provenance Ras El Ma. La ville recevait en temps normal l’eau d’une seguia descendant des montagnes, alimenté par une dérivation de l’Oued Taza. En cas d’hostilités avec les tribus montagnardes, le premier soin de celles – ci été de couper la seguia , afin de priver d’eau la ville[1] : les Ghiata n’y ont point manqué jusqu’au début du 20ème siècle. C’était une chose à laquelle Taza devait s’attendre fatalement à chaque siège. C’est d’ailleurs pour la délivrer du blocus des Ghiata, que Hassan 1er s’était rendu à Taza en 1874.En dépit de la barrière du Rif, le Taza du haut est une citadelle méditerranéenne par excellence du fait même de son histoire et de sa culture. Au pied de son éperon, le Taza du bas, la ville nouvelle, ne cesse de s’étendre sur ce qui fut jadis des jardins et des vergers.Abdelkader Mana

19:10 Écrit par elhajthami dans Histoire, Le couloir de Taza, Pèlerinages circulaires en Méditerranée | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : histoire, le couloir de taza |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

03/06/2011

Naissance d’un festival

Gnaoua et musiques du Monde

Le fait qu’Essaouira avait été jadis un port de transit, où avec les marchandises les musiques sont venues d’ailleurs fait d’elle une ville – carrefour avec comme principal apport la musique des gnaoua comme le souligne l’historien Jean Louis Miège, spécialistes des relations entre le Maroc et l’Europe au 18ème et 19ème siècle :

Parmi les personnalité de marque au colloque de musicologie de ce festival figure Mme Viviana Pacques qui a longuement vécu et étudié les Gnaoua à Tamsloht et qui est l’auteur de deux ouvrages de référence sur la question- « l’arbre cosmique » et « la religion des esclave »- nous déclare à ce propos :

« Il y a deux fêtes indispensables pour les gnaoua : ce sont les fêtes de Chaâban et celles du Mouloud. Au mois de Chaâban cela se passe dans la maison de la moqadma qui refait ses autels, sa mida et sa nourriture. Et au Mouloud, le moussem se passe à Tamsloht. Rien ne s’exprime par le langage ou presque rien. Les chants ont peu d’importance. Tout est expliqué par une sorte de métalangage qui est fait des objets rituels qui apparaissent ou reviennent à un certain moment précis. Tout est un code : les pas de danse, la cadence de la musique, l’ordre du déroulement de la lila. Tout est codé. Tout est significatif, dans les moindres détails ».

Au trois religions monothéistes s’est ajouté l’animisme africain venu d’Afrique subsaharienne dont sont issus les deux principales familles de la confrérie des gnaoua d’Essaouira : Les Gbani de Bamako et les Guinéa de Tombouctou et de Dakar au Sénégal comme nous l’explique maâlem Mahmoud Guinéa :

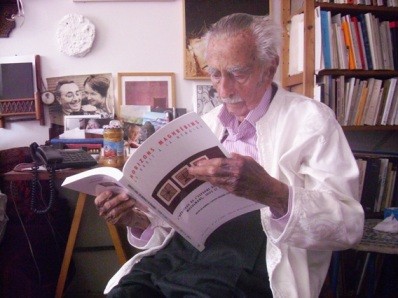

Georges Lapassade est le premier à découvrir en 1967, les Gnaoua d'Essaouira dés la période hippie en campagnie du living theater. Il valorisa leur rituel et leur musique en reconnaissant sa parenté avec le Jazz. On le voit ici en campagnie de maâlem hayat : photo prise en 1978, il est pour ainsi dire le père spirituel de ce festival et du colloque demusicologie qui l'accompagne

Lorsque le living theater quitte Essaouira en septembre 1969, Abderrahman Qirrouj, marqueteur d’Essaouira et maâlem gnaoui est devenu Paka , joueur de gunbri dans le célèbre mouvement folk marocain. Sa carrière folk commence par son entrée au groupe de Jil Jilala, avant d’être consacrée par son entrée dans le groupe de nass el ghiwan . Il avait déjà participé à des veillées musicales avec Jimmy Hendrix autres Jazz – man de passage par la plage de borj el baroud. Paka qui les a écouté adoptera désormais une tignasse et une tenue hippie à chaque fois qu’il montera sur scène en compagnie de nass el ghiwan. Il a pu ainsi découvrir, la possibilité et en même temps, la nécessité caractéristique du Jazz d’improviser et de moduler sur la base d’une trame traditionnelle. Le Jazz, c’est essentiellement, cette libération qui se réalise à partir d’une tradition. En se libérant, le musicien traditionnel devient créateur. Il suffit d’écouter Paka interpréter un thème gnaoui pour comprendre cette alchimie musicale où le guenbri accompagne tantôt des quatrains du Majdoub , tantôt le chant sacré.

Le succès fulgurant de ce festival auprès de la jeunesse, tient à la fusion qu’il opère entre les groupes des gnaoua du Maroc, et les musiques afro-américaines : c’est la musique des gnaoua a les mêmes racines que le Jazz ou le Reggae avec lesquels elle fusionne à merveille ! Et c’est ce que nous explique Mahmoud Guinéa qui participe à ce festival : « La musique gnaoua et celle du Jazz ont la même origine africaine. C’est pourquoi, ces deux musiques fusionnent sans problème. Nous avons joué avec plusieurs groupes étrangers : celui de Carlos Santana à Casablanca, celui de Peter Grossman et de hamid Dreik en Allemagne. J’ai joué avec beaucoup de musiciens à l’étranger. J’ai joué avec un batteur du tabla indien. Un espagnol qui a vécu quinze ans en Indonésie. C’est là qu’il avait appris le tabla auprès d’un maître. Il est venu à Essaouira et nous avons produit une cassette ensemBle. J’ai joué aussi avec la cithare indienne au sein du groupe folk des « mchaheb » (rayons de soleil) ».

Sur une même scène , le guenbri et les crotales traditionnelles d’une part, la guitare, le synthé, la flûte et la voix humaine expérimentée comme instrument de musique d’autre part. Si ce mariage entre musique rituelle et pop – music semble réussir , c’est bien parce que les deux genres musicaux puisent à la même source rythmique. Celle de la diaspora noire. Comme les gnaoua, la pop – music a aussi des origines noires : le Jazz , cette musique de déportation noire en Amérique. Les gnaoua et la pop – music fonctionnent sur le même registre, les mêmes pulsations musicales, le même art de l’improvisation ; celui de l’homme noir. C’est là, me semble – t- il, la raison profonde de cette parfaite harmonie entre le négro – spirituel gnaoua et la pop – music.

Cette fusion musicale entre les gnaoua et les musiques du monde fut magistralement illustrée quand la chanteuse irano – américaine, Susan Dayhim est montée sur scène, en utilisant sa voix comme instrument de musique : « Je fais beaucoup de choses avec ma voix, nous déclare-t-elle. C’est moi qui travaille avec les gnaoua, pas eux qui jouent avec moi : eux ils font la musique et moi je cherche comment je peux ajouter quelque chose avec ma voix. Tout le monde est engagé quand la musique prend. Il n’y a ni maître ni esclaves. Il y a cette harmonie cosmique : cette connexion est le vrai sens de la musique. Là haut où tout s’arrête, le temps, l’espace et on entre dans l’abandon de la transe. J’ai écouté ce qui se passait sur scène. J’ai essayé de penser mélodiquement à des choses différentes. A comment ma voix peut se mélanger mélodiquement, rythmiquement avec les gnaoua. »

La confrérie des gnaoua dont la principale zaouïa se trouve à Essaouira n’est pas sectaire. Et c’est cette ouverture sur l’autre qui lui a permis de s’ouvrir sur la modernité voir d’y trouver même une nouvelle raison d’être. La clientèle des gnaoua n’est plus seulement locale : à peine le festival terminé que maâlem Guiroug est déjà sollicité avec sa troupe pour se rendre à Londres pour y animer des soirées musicales.

Pour Steve Shehan qui a élu domicile au village de Ghazoua, non loin d’Essaouira ; au Maroc, on ressent les influences qui sont venues enrichir un patrimoine en permanente évolution :

« C’est pas quelque chose de figé. C’est cela que j’aime au Maroc. On en a la preuve avec ce festival. Essaouira, c’est une histoire de cœur. Cela fait vingt ans que je viens ici :j’ai la chance d’y habiter souvent et j’habite encore à Ghazoua à sept kilomètres d’Essaouira. Il y a un charme. Une fois de plus on sent l’apport des autres cultures : les portugais, la mer, le vent. Il y a une douceur de vie dans les haïks des femmes, une poésie. Vraiment, je fonds quand je vois ce qui m’attire et ce qui m’inspire. On va tous rentrer chez nous, voyager, mais avec une inspiration renouvelée, avec une envie nouvelle, une envie de revenir ici. Je vois d’autres amis qui ont été totalement envoûtés. Ça ne vous donne qu’une envie, celle d’aller plus loin , donc de revoir les gnaoua. Certains vont se mettre au hajhouj , au guenbri, c’est cela qui est intéressant : provoquer d’une part la curiosité et d’autre part aller plus loin dans la création ».

Ce métissage entre musiques de noires marocains avec la world music obéit ici au même au même processus de fascination pour la rythmique africaine, sous-jacente à d’autres mouvements musicaux que la jeunesse a connu ces trente dernières années au niveau mondial tel le Reggae, le Rock ou le Rap : toute cette culture musicale de la jeunesse a pour dénominateur commun, la présence d’une forte composante négro – africaine. Avec ce festival, le carnaval de jadis, qu’on croyait mort à jamais , ressuscite avec ses feux de joie et ses éclats de couleurs, d’une manière à la fois théâtrale et grandiose. A la confluence des racines africaines et des influences andalouses, Essaouira, s’adresse désormais au monde. Abdelkader Mana

13:39 Écrit par elhajthami dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

02/06/2011

Parcours immobile

Edmond Amran El Maleh

Comme le pêcheur à la ligne va à la rencontre des insondables abysses bleus , l'être est en quête naturel d'absolu. Je me souviens que lors du débat sur le chant sacré, au colloque de musicologie d’Essaouira, en 1980, c’était surtout les notions de Dhikr et de hal qui faisaient réagir Edmond Amran El Maleh. Le Dhikr, c’est la mention incessante de Dieu, l'oubli de tout ce qui n'est pas Dieu : « Remémores (udhkur) ton Seigneur quand tu auras oublié. ». Et selon Ibn Âta' Allah « le Dhikr est un feu. S'il entre dans une demeure, il dit : c'est moi, non un autre ! S'il y trouve du bois, il le brûle, s'il y trouve des ténèbres, il les change en lumière ; s'il y trouve de la lumière, il y met lumière sur lumière ». Le thème de la lumière est une des constantes de l'enseignement soufi. C'est elle qui pénètre dans les cœurs qui s'ouvrent à Dieu. Elle se présente chaque fois comme une force spirituelle, un appel à la vie intérieur. Hallaj écrit :« L'aurore que j'aime se lève la nuit, resplendissante, et n'aura pas de couchant ».La « Laylat el Hajr » de Hallaj paraissant viser la nuit de l'esprit, sous d'autres symboles : l'oiseau aux ailes coupées, le papillon qui se brûle, le cœur enivré de douleur, qui reçoit.

L’autre concept mystique qui intéressait particulièrement El Maleh est celui du « hal » (état spirituel). Cette quête de purification du cœur qui relie les étapes à chacun des horizons. Ces diverses étapes de la voie soufie, qu’on appelle Ahouwal sont sensées conduire au dévoilement progressif et à la purification des coeurs. Le but ultime de ce voyage à la fois réel et symbolique est de préparer l'âme à l'union divine… Les soufis ont insisté sur cet aspect de purification des cœurs et des âmes, pour consolider les valeurs de tolérance, d'amour et de miséricorde.

Mon père

Un jour je rencontre Edmond Amran El Maleh en plein centre ville et je l’invite à une lecture d’un passage de mon journal de route, qui porte sur la nuit des Oulad Bouchta Regragui. Une nuit de transe et de flamme. Une fois la lecture terminée, je me souviens que l’auteur de « parcours immobile » n’avait pas émis de commentaires sur la valeur littéraire de mon texte comme je l’espérais... Mon père qui était venu nous rejoindre pour le thé raconta à notre invité d’honneur cette anecdote:

« Pour se rendre d’Essaouira à Marrakech un négociant juif a demandé au pacha de la ville de lui désigner un mokhazni (agent du Makhzen), pour l’accompagner. Il fallait alors trois jours à dos de mulet pour parcourir la distance qui sépare Marrakech d’Essaouira, son avant-port. Le mokhazni se présente alors au magasin du négociant juif et l’interpelle sur un ton brutal :

- Je viens de la part du pacha : quant est-ce que nous irons à Marrakech ? !

Le négociant lui rétorque alors :

- Vas dire au pacha que le voyage est reporté.

Le pacha ayant compris que le « report » est plutôt dû à l’indélicatesse dudit mokhazni, en désigna un autre réputé pour son tact et son savoir – vivre. Ce dernier se rendit d’abord chez lui, mit son plus beau burnous et se parfuma de musc. Une fois arrivé chez le négociant, il le désigna par ses triples qualités :

- Salut Monsieur le Consul, le Négociant, et le Rabbin…

Ce dernier se retourna alors vers l’assistance en lui disant :

- Avez-vous vu l’incarnation même de la politesse ? Prépares-toi au voyage, on prendra la route très tôt demain matin… ».

L’anecdote concernait le propre grand-père de l’écrivain ! Originaire des Aït Baâmran, dans le sud marocain, Joseph Amran el Maleh était en effet à la fois grand Rabbin de la Kasbah, négociant en plumes d’autruches et consul représentant la nation d’Autriche à Mogador !

Le maqâm(mansion) de Sidi Sliman El Jazouli à Tazrout en pays Neknafa

Je me souviens aussi que lors de cette entrevue, mon père avait entretenu Amran El Maleh, de la dimension spirituelle de l’existence humaine et des deux types de savoirs qui la caractérise : îlm dahir (la science des apparences), et îlm al bâtine (celle des mystères). La première s’appuie sur des indices qui lui permettent d’affirmer qu’un homme va mourir, qu’une femme va accoucher ou que la pluie va tomber. Mais elle ne peut nous prédire la date de l’évènement. Dieu seul peut la connait, et c’est là ce qu’on appelle la science des mystères. La science dont il s'agit ici est la science du cœur auquel l'envoyé de Dieu avait fait allusion par ce dit :« Il y a deux sortes de sciences : une science dans le cœur, et c'est la science utile. Et une science dans la langue et c'est la preuve que donne Allah aux fils d'Adam. »

Ils s’entretenaient ainsi de la transcendance de la voie soufie, cette Tariqa qui s'inscrit dans une chaîne ininterrompue de maîtres spirituels, héritier chacun de ce secret, jusqu'au Prophète de l'Islam et, à travers lui, toute la chaîne des Saints et des Prophètes antérieurs. Ils se sont aussi entretenus de Sidi Sliman el Jazouli auquel Edmond Amran El Maleh a consacré un beau live : « Périple autour de Jazouli ». Périple que j’ai effectué récemment chez les Neknafa en pays Haha, pour y enquêter sur le maqâm (mansion) d’El Jazouli, en appliquant l’enquête ethnographique à un sujet historique. En fait pour y retrouver mes propres racines spirituelles. El Jazouli s’était retiré dans ces campagnes des tribus Haha et Chiadma, non loin du mysticisme Regraga qui depuis 771 (1370) existe à l’embouchure de l’oued Tensift. A l’issue de ma dérive à son piton rocheux, comme jadis à l’issue de mon pèlerinage chez les Regraga, j’ai traversé le mont Tama pour rejoindre à notre vallée de Tlit celle qu’on surnommait affectueusement « Lalla », notre marraine à tous. Elle m’accueillit comme d’habitude avec profusion de nourritures et de pastèques rafraîchissantes. Je ne savais pas encore que c’était la dernière fois que j’allais la voire. Le lendemain, très affaiblie, on l’a transféré du pays Haha à Marrakech, exactement comme ce fut le cas jadis pour Jazouli. Je note dans mon journal du jeudi 28 août 2008 : Lalla n’est plus. Elle est morte très tôt ce matin et sera inhumé à Marrakech vers la mi-journée. Elle rejoint ainsi mon père et ma mère que Dieu lui fasse miséricorde. Avec sa disparition, c’est la fin de toute une génération : celle qui nous rattachait encore à nos terres d’origine.

L’auteur de Dalaïl el Khaïrat qui suivit au début à Fès les cours de la Madrasa çaffârîn, occupait une chambre dans laquelle, dit-on, il ne laissait entrer personne. Apprenant la chose, son père se dit en lui-même :

- Il ferme la chambre parce qu’elle renferme quelque trésor.

Et il quitte son pays de Semlala dans le Sous, se rendit à Fès auprès de son fils et lui demanda de le laisser entrer dans la chambre. El Jazouli accéda à son désir ; sur les murs, de tous les côtés, étaient écrits ces mots : « La mort ! La mort ! La mort ! »

Le père comprit alors les pensées qui hantaient son fils ; il se fit des reproches à lui-même :

- Considère, se dit-il, les pensées de ton fils et les tiennes !

Il prit congé de lui et revint à son pays d’origine. »

La dernière visite d'Edmond Amran El Maleh à Essaouira

18:00 Écrit par elhajthami dans Mogador | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mogador |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le bélier d'or

Femmes voilées et dévoilées

Jacky Belhaj

Quand j’étais gamin, mon père était amine des babouchiers de la médina de Rabat. Dans mes tableaux, on retrouve les couleurs des babouchiers des années soixante. C’est là bas, chez les kharrazine de la médina de Rabat que je suis né. Les couleurs des blaghis que mon père amenait à la compagne...

Il y avait les Oudaya qui étaient à côté de la mer, un lieu qui symbolisait pour moi, les lumières du printemps. J’étais bercé dans la peinture. À l’école, chaque fois qu’on étudiait le printemps, je mettais des oiseaux dans mes cahiers. Toute ma vie , j’ai dessiné. Je peignais sur les plats de poterie où on préparait les crêpes : l’farrah dial rghayf. La poterie se remet à vivre grâce aux pigments naturels de la peinture. Tout était naturel.

Et puis je me rappelais les années de ma mère. Une femme fêtarde qui recevait souvent. Et quand ces amies enlevaient leur djellaba et leur litham on découvrait des filles. J’étais gamin. Et puis, je ne peux oublier une chose extraordinaire, quand ma mère m’amenait au hammam des femmes. J’avais la tête qui tournait. Elles étaient toutes belles et toutes nues. Toutes heureuses. Le henné, le massage. Elle se faisait masser par deux femmes, et cela revient dans tous mes tableaux : les couleurs des yeux immenses , les seins généreux, la volupté du corps. J’ai découvert cela quand j’étais gamin, et ce paradis ne me quitte plus jamais. Le rêve, le sexe, la femme, la différence, la volupté, la beauté, la générosité des poitrines. Elles me prennent dans leurs bras et j’ai envie de téter leurs seins, de retomber dans la chaleur utérine, de redevenir bébé.

Dans ma peinture, la coupole symbolise à la fois le sein et le saint. On adore se mettre sous l’envoutement du sein et la protection du saint. Le sein de la femme est sacré. On a envie de redevenir l’enfant qu’on était. D’où la prédominance des couleurs féminines dans mes tableaux. Nous les hommes on n’a pas de couleurs. C’est nous qui sont l’objet de la femme. C’est elles qui se jouent de nous. On est à leur merci. Je me mets à genoux devant elles. C’est elles qui nous dominent. Quand on est heureux, c’est elles qui nous rendent heureux. D’où l’argent et l’or dans mes tableaux. Les plus beaux bijoux au monde, ce sont les femmes. Tout homme se met à genoux pour offrir les plus beaux bijoux du monde, le plus beau diamant, le plus beau rubis pour honorer sa femme.

Un tableau, c’est un rêve que j’écris. C’est ma façon de m’exprimer. Pendant plus de 25 ans, je ne parlais plus. Je ne communiquais plus avec mon environnement. Et maintenant ma parole est libérée en commençant un tableau marocain, où je retrouve les souvenirs de mon enfance :

Tikchbila Tiwliwla

Ils ne m’ont pas tué

Ni ne m’ont laissé vivre

Ils m’ont juste offert une coupe...

Je n’arrive pas à faire des traits droits : mes peintures tournoient à la manière de cette comptine de tikchbila tiwliwla. Ah non ! On était gamins : haba fik chwini fik chantions nous, en jouant à cache - cache. Depuis la création d’Adam et d’Eve on joue toujours à cache - cache pour séduire nos femmes. Mais en réalité c’est elles qui se jouent de nous. On devient tout petit devant la beauté et le charme de la femme. On se déguise en chaton pour avoir droit à une petite caresse de leurs beaux yeux de sirènes de mer.

Le mauve, le vert, le rose, le jaune, le bleu de mer et de la nuit. Eloge à la femme éternelle. Je suis heureux avec mes tableaux. Une maison sans tableaux est une maison sans âme. Il y a l’équilibre de la personne. C’est ma vraie famille. La chaleur. Cette peinture me console. C’est féerique. J’y intègre des matériaux de récupération : des fils électriques, du caoutchouc, un bout de ferraille, le musicien, le luth-saxo. Des trompes l’œil. La fille danse : Tikchbila Tiwliwla.. Le bélier offert à la princesse. Les perles. Je lui offre tout l’or du monde pour un simple regard. Des tatouages en diamants. Elle n’a pas besoin de se dévoiler. C’est quelqu’un qui te possède. Quand je sors le feu qui me dévore, elle me possède, elle me possède, elle me possède, au cours d’une nuit sacrée ...

J’habitais derb Gnaoua à Rabat. Ba Mahjoub était le plus grand Gnaoui du Maroc. Les murs tremblaient quand il jouait. J’étais gamin. C’est des moments qu’on ne peut pas définir. Il y a des couleurs fantastiques. « Tutti colori »: c’est le feu, l’atifice endiablé, imaginaire. C’est ce qui permet de ressortir la force endormie depuis trente ans d’exil, de solitude et de silence. les femmes rentraient en transe, les filles se déchaînaient en écoutant les chants de la diaspora noire qu’elles ne comprenaient même pas. C’est là que j’ai découvert le Blouse, le Jazz, la Gadra Sahraouie. C’est la musique qui est jouée dans les eglises par les noirs américains dans la période où les eclaves étaient enchaînés. Le gospel. Ils se sentaient enchaînés pour aller au pardis.

Quand je suis en transe, je ne suis plus là. J’ai l’impression d’être dans un nuage. Les merveilleuses. Quand je suis dans le noir, c’est le noir féérique. Mon grand prère est parti sept fois à la mecque à dos de chameau. En commerçant. Je suis fier d’être noir.

Un voile en relief avec des yeux d’argent. Des yeux immenses avec des cils géants. C’est la beauté des yeux écarquillées. Elle te dévore avec ses yeux qui dévorent tout son visage, au point qu’il n’y a plus de visage. Il n’y a que les beaux yeux. Comme dans le fantastique. Les couleurs bleus. Je suis très tendance mode. Le mauve, c’est la tendance. Ça fait caftan mauve. L’habillement marocain. Le caftan, c’est millénaire. Tu joue avec. Je suis né là dedans. Ma mère portait le caftan brodé à la main avec des doigts de fée.

C’est la grande magie. On devient possédé. C’est un bélier en or pur. Le bélier revient toujours. Au Maroc, tout ce qui est festif s’accompagne du sacrifice du bélier. Mais mon bélier ne peut pas être sacrifié parce qu’il est en or. Si j’arrive un jour à le sacrifier, il sera fini et je ne pourrais plus le réinstaller. Il est à la fois divinité de Tanite, et dieu Baal. Je me transforme moi-même en bélier doré, parce que je veux me sacrifier pour elle. La femme en or, la femme voilée, mais toute dorée. On a peur de la toucher. C’est Cléopâtre.

Elles ont ce voile qui augment le mystère. L’esthétique de la femme dérobée. On a des femmes – serpent, avec du venin dans les yeux et on aimerait bien qu’elles nous tuent avec le regard. Mais elles nous tuent quand même, qu’on le veille ou pas ; on est à leur merci. Elle te paralyse avec le doux venin de son regard. C’est géant. Ce sont de sacrés serpents non venimeux qui circulent en moi, que je transcris sur mes tableaux : œil – poisson, avec des cils en fils électriques de récupération. Les cils sont en même temps, la queue du poisson. C’est un poisson magique qui pétille, qui vit, qui n’est pas mort ! Il est immortel.

Ça tourne et ça retourne dans tous les sens. Et les couleurs et les mouvements. Ce sont les vagues. Car quand on rêve ; on est dans les vagues.

Le hijab - talisman, le marabout pour la séduction. Serpent multicolore qui protège la femme. Poisson bleu qui sort de la tête. C’est un poisson en or. Le personnage se transforme en bélier pour essayer de séduire. Le bélier et la coupole, c’est magique.

Le tableau métallique est une sculpture : une gigantesque installation. Avec des bijoux, des strass, des perles rares. Le bleu émeraude. Des yeux persans qui te transpercent. Moummou Boukhorsa , c’est marocain, c’est mythique. C’est du métal et du bois. On peut appeler ça : « Métallique 1 ». C’est mes tripes qui sont là.

Le diable qui me possède, j’essai de lui parler calmement. De communiquer avec lui. Mais il ne veut rien savoir. Il est en moi. Il vit en moi. On est inséparable.

Triptyque onirique : multiplication des personnages, au niveau de la matière, des formes et des couleurs.. Multiplication du même personnage qui s’autogenèse sous des masques différent pour séduire la femme inaccessible.

Elle est vivante dans l’espace et dans le temps. Elle est omniprésente.

Elle est là , elle est là, elle est là . Éblouissante. Avec ses grands yeux, elle est sacrée. C’est ma divinité. J’ai beau me déguiser en sphinx, en mettant le marabout sur la tête, je lui tire chapeau : anta bayâ (à toi je présente mon allégeance). Elle est tellement forte que je reste scotché. Elle m’hypnotise. J’en rêve. Je suis à genoux. Je tombe par terre. Elle me met chaos debout.

Je me demande comment j’arrive à faire des choses aussi magiques et à les maîtriser ? Il y a une dimension surnaturelle en moi que je n’arrive pas à expliquer. Je suis en transe chaque fois que je crée. C’est celui qui me possède qui fait ça. Je crois qu’il s’appelle Jacquy. Celui qui est en moi.

Aïcha Kandicha est magique. C’est elle qui domine la situation. La plus forte au monde, c’est Aïcha Kandicha. C’est une femme-fleur. Elles sont toutes des fleurs, les femmes. La terreur se transforme en pétales de rose. Le démon se transforme en ange dont on rêve.

Jazz – Gnaoua. Le Bouderbala en transe dont les doigts sont des serpents. C’est la magie des doigts induits au henné dont la grâce rappelle la danse de la Guedra. Le Gnaoui, c’est sacré. :

Le Gnaoui yaoui – yaoui

Le Gnaoui, Bouderbala

Le Gnaoui le maître de Yabori

Protège-moi, patron du port

Face aux Oudaya et à Sala, la ville des corsaires, Sidi Yabouri est le saint patron des marins – pêcheurs.

Je m’inspire de la mode, parce que j’ai habillé beaucoup de stars à Paris. Mais aussi des couleurs et des odeurs de Marrakech : ces tanneurs et leurs couleurs magiques, le souk des épices, celui de la menthe et de l’absinthe, ses ruelles tortueuses, ses murs ocres, ses portes monumentales, le Bab Gnaoua des Almohades, le Bab Aylal, et celui des cigognes avec ses multitudes de femmes voilées et dévoilées. Marrakech la ville où les odeurs ont des couleurs. Celles des saveurs d’ épices et des plantes médicinales au pouvoir sont fantastiques. Ça m’a amené à habiller des femmes du monde en pantalon – saroual marocain. J’ai ainsi habillé Miss Paris et Miss France avec les teintes et les tissus de Marrakech. Avec la complicité de NAF – NAF on est arrivé à être élu dans le monde de la mode « l’habit de l’année 78 ». Avec l’empreinte de Jacky Belhaj, le pantalon – saroual marocain entra conquiert ainsi l’univers de la mode du prêt-à-porter en allant de Paris à New York, de Montréal à Londres et à Tokyo.

Il y a donc un rapport entre l’artiste peintre et le créateur de mode qui a transformé les produits marocains en vêtement à la mode traversant le monde avec la complicité des grands couturiers parisiens, italiens et autres.

Mystique des couleurs : vert tendre, jaune canari, rose pastel. Légèreté des couleurs, poésie des formes. Rêverie projetée dans l’espace. Voyage à travers les légendes marocaines.

Jacky Belhaj, peintre – installator. La couleur black est la meilleur au monde. Ce qui m’étonne , c’est que cette africanité refoulée depuis toujours en moi, refait surface maintenant après trente ans d’exile parisien. Ce retour au Maroc m’a boosté . Je n’arrive pas à croire à cette fantastique explosion de ma créativité, alors que j’étais frappé de mutisme. Je la doit à ce retour au Maroc et à mes racines africaines. Je suis fier d’être black. J’ai mis à l’entrée de ma maison un masque africain, que j’ai appelé « INSTALLATOR I », qui veille sur moi et me protège : deux cornes de buffle au dessus d’un cercle solaire dont les traits sont faits de cauris et de coquillages du Soudan. Je sculpte également des masques africains en bois. Le fer forgé de ma véranda représente des masques africains répétés indéfiniment : c’est une chorale de chanteurs blacks africains. Ils me protègent. Il y a aussi l’araignée – tarentule qui s’interpose entre ma maison et la vue sur mer. Et dans mon jardin , mon installation vélo en fer forgé triporteur de pots de fleurs. Et puis le lion en roches naturelles installé sur son cadre et qui veille également sur moi.

J’avais griffonné au Metro, Aïcha Kandicha l’ensorceleuse, que j’ai brodé par la suite en fils de fer. Elle m’a toujours fasciné depuis que j’étais gamin. On nous disait : « Il ne faut pas trop s’éloigner ; elle risque de surgir au bout de la rue. » Je suis subjugué par les femmes qui portent le henné, par l’invisible, visible.

Je m’amuse en peignant. C’est une fécondation. La toile est un fœtus. J’habille la toile. Tous les jours, je nourris mon bébé : ça fait référence à l’autel des Gnaoua où il s’agit aussi de « nourrir les Mlouk ».

Des yeux verts entourées de perles rose-cristallin.

Les mariées d’Imilchil sur fond de bronze. C’est une installation métallique.

Le mouvement et la musique des vagues, les poissons invisibles, les escargots de mer, les goélands se prélassant au soleil matinal au bord de l’eau. Lumière sur lumière. Les taches blanches étoilées. Tout cela est intégré d’une manière spontanée dans les œuvres. Les influences de la mer.

Propos recueillis par Abdelkader Mana

08:17 Écrit par elhajthami dans Arts | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

01/06/2011

La Tour du vent et du feu !

HAMZA FAKIR

La Tour du vent et du feu ![1]

« Un soir, du haut du promontoire d’Azelf, raconte Fakir, j’ai vu Essaouira illuminée, entourée de noir. Elle semblait flotter dans l’air, nager dans l’eau. Depuis lors je n’ai pas cessé de représenter sa population dans un espace plein. » Tantôt, il la représente sous la forme d’une raie, tantôt sous la forme d’une bande colorée, qui traverse l’espace vide comme une légende bruyante et colorée : des volumes flottants dans la stratosphère de la poésie juvénile.

C’est que Fakir n’a que 21 ans et sa peinture a la fraîcheur même de son âge. Son discours porte la marque des rêves qui bourgeonnent à l’équinoxe du printemps : poète, il passe la plupart de son temps au bord de la mer, non pas pour « bronzer idiot », mais pour créer à partir de l’univers marin un monde imaginaire qui éblouit nos regards par la douceur de ses couleurs et la force symbolique de ses contenus. Un contenu aux fortes connotations africaines avec ses masques rituels et ses oiseaux tropicaux.

Hamza Fakir, est incontestablement l’une des figures marquantes de l’art nègre, dans l’expression ethnologique et artistique sur les artistes d’inspiration africaine d’Essaouira, qui se tient actuellement à la galerie Frederic Damgard.

« Quand je peins, je me sens noir, comme un vrai africain. J’écoute de la musique africaine ; une musique de transe qui fait bouger. En l’écoutant, je sens que quelque chose me tient à la gorge. C’est vraiment très dur de travailler sans la compagnie de personne, mais heureusement qu’il y a cette musique africaine qui me soulage de mes souffrances. Dans ma peinture, les masques africains, les oiseaux, les poissons, sont entremêlés à la femme voilée d’Essaouira qui domine tout. Elle est toujours possédée par le grand esprit et les djinns ; en particulier par le grand esprit noir ; celui de l’Afrique, avec lequel j’essaie de nouer des liens grâce à ma peinture. Au milieu du grand tableau, j’ai imaginé ce grand esprit africain, que j’ai entouré de danseurs noirs. Des noirs qui tournent autour de lui en criant. Pour moi, ces esclaves du grand esprit, eux aussi vont chercher des femmes, pour les posséder, et pour en faire des êtres enchaînés au grand esprit.

Mes rêves sont toujours limités, à ce petit monde d’Essaouira. L’idée du tableau me vient parfois au début du sommeil. Je commence à imaginer des visages et des formes. Il y a des moments, où je sens vraiment que ma tête va éclater, alors je me réveille et j’essaie d’esquisser un premier croquis. Ça peut demander des heures de travail et de fatigue. Mas juste après, je me sens soulagé, et l’envie de dormir me revient.

Quand le matin arrive, je vais sur la plage, et j’essaie de bien développer cette idée conçue dans le rêve du demi-sommeil. Je vais dans mon coin préféré ; un abri en haut des ruines de « la tour du feu »[2]. c’est là que je développe mes esquisses, surtout quand il y a beaucoup de vent. J’ai déjà essayé mais je ne pourrais pas travailler ailleurs. Seul, ce lieu hanté par l’histoire et l’esprit du passé, m’inspire. J’y dialogue avec la mer et les pierres anciennes. Comme par le passé, de temps en temps des caravanes venues d’ailleurs, laissant des empreintes de chameaux que rapidement le ressac efface.

La « tour de feu » et la solitude m’inspirent. Delà, j’ai une superbe vue sur la plage immense ; au loin je vois des vaches et je pense à la Corne de l’Afrique, ce bout du monde. Les vaches sont toujours là, le matin, calmes sur le sable. Ce qui est bizarre avec ces vaches, c’est qu’elles viennent soit du sacré village de Diabet, soit de Ghazoua. Elles viennent de bon heure, sans berger, car elles connaissent les chemins de la forêt, qui débouchent sur la mer. En regardant les mouettes et les goélands, dont l’envol m’inspire…

Quand tu t’assois le matin au bord de la rivière, tu vois des oiseaux superbes. Surtout les faucons qui volent vers l’île. C’est surtout le ballet aérien des étourneaux sur l’île et sur la ville, qui m’inspire les formes flottantes de certains de mes tableaux. Une fumée emportée par le vent.

Quand tu t’assois le matin au bord de la rivière, tu vois des oiseaux superbes. Surtout les faucons qui volent vers l’île. C’est surtout le ballet aérien des étourneaux sur l’île et sur la ville, qui m’inspire les formes flottantes de certains de mes tableaux. Une fumée emportée par le vent.

Pourquoi les piranhas ?

Parce que tu vois dans la rivière, surtout quand il y a du vent, de jolis poissons, qui sautent en pleine liberté. Ils sont très contents de leur milieu aquatique, limpide et calme. Je les représente sous des formes d’algues, avec des nageoires multicolores et surtout de grosses dents. Si tu les vois avec ces grosses dents, tu diras qu’ils sont méchants, mais c’est tout à fait le contraire, les grosses dents représentent leur sourire : un sourire qui n’est pas tronqué, un vrai sourire du cœur. Je vais sur la plage et j’essaie d’imaginer ce monde.

Quand je me promène seul, dans les ruelles d’Essaouira, le regard ébloui par ses petites fenêtres bleues, et ses murs blancs, je scrute surtout les visages, que j’imagine par la suite à ma façon. Je vois que derrière le voile du sourire, il y a beaucoup de problèmes. Un sourire de masque. C’est surtout cette souffrance derrière le masque que je peins par un cri. Le masque est leur vrai visage. Je représente toujours la souffrance des gens, avec des visages grimaçants. Ce n’est pas de beaux visages, car j’adore beaucoup les films d’épouvante, où les visages font peur. J’ai peints un grand masque sur fond gris.

C’est le grand esprit qui n’est pas heureux. Il domine la femme qu’il possède. Sa tête est un volcan, et c’est ma tête aussi. Il est beau, non ? Il crie jusqu’à ce que les larmes jaillissent de ses yeux, dont on voit les vaisseaux bleus qui jaillissent comme l’éclair au milieu du ciel. C’est un masque vivant. Quand les Gnaoua dansent, ils portent aussi leur masque rituel sous la forme d’écharpes multicolores. Avec cet anneau au pied, cet errant qui voyage à pied le sac sur le dos, et ce chameau, j’essaie de faire voir les caravanes qui passaient à Essaouira. Mais je ne peux pas toujours expliquer mes tableaux, sauf quand je me réveille le matin, que je mets mes mains dans ma poche, et que je marche très longtemps sur la plage. Ce jour-là, je me raconte ma peinture, pendant des heures et des heures. C’est seulement à ces moments d’extase, où la parole vous tient à cœur autant que les images, que j’arrive vraiment à m’expliquer mes propres tableaux. Mais ce sont des moments où les paroles sont adressées au soleil et au vent et non pas aux humains.

Il va falloir vous dire un dernier mot, sur mes couleurs, et la portée symbolique que je leur accorde. Dans ma peinture il y a toujours le rouge, le noir et un peu de blanc qui représente le bien, il y a toujours du noir qui représente le mal avec comme perspective la vie qui est ce rouge-sang qui coule dans nos veines. Il y a aussi des formes cellulaires : des formes très bizarres qui viennent spontanément sous mon pinceau, et qui ne sont ni des visages, ni des animaux ; qui comportent toujours un œil, pour signifier aux gens que ces formes bizarres ont une vie. Ce sont pour moi, des corps qui vivent en nous ; des cellules de la souffrance. Des oiseaux souffrent aussi…. »