16/11/2009

Nostalgie

Le goût de l’anis et de la nostalgie

Les mouettes sont des vagues qui prennent leur envol

Et les vagues, des mouettes qui grondent

Quand on brise une vague

Une aile vous pénètre profondément

Et quand on brise une aile

Une vague vous pénètre profondément

Ecoutez les trois mouettes briser leurs oeufs

Comme si la mer surgissait du sable pour la première fois

Avec comme notes musicales : l’éclosion d’œufs de mouettes

Moubarak Raji

Le destin étrange d’une famille qui fit partie de mon enfance me revient d’une manière lancinante et nostalgique. Il s’agit de la belle Jraïfiya, de son compagnon Moulay El Fatka, et leur fils Choukri : un trio de légende au destin pathétique. Tout d’abord Jraïfiya, qui a vendu au cours des années 1970 l’actuelle « Villa Maroc », pour des clopinettes, avant de se retirer à Agadir, où elle mourra plus de chagrin que de maladie. Il faut dire qu’au temps des tournages d’Othello sur les remparts de la ville, Jraïfiya était la Desdemona incarnée de Mogador. L’actuelle Villa-Maroc, lui tenait lieu de maison close. C’était paraît-il, une beauté aux charmes irrésistibles. Ceux qui avaient du pouvoir et de l’argent trouvaient auprès d’elle l’idylle apaisante qui flattait leur ego. Il fallait littéralement se ruiner pour honorer la table de Jraïfiya et faire partie du cercle étroit qui accède à ses charmes et à ceux de ces filles. Le pacha borgne faisait partie de ces heureux élus qui venaient savourer les bonnes choses de la vie en s’enivrant de vin fin, en écoutant les classiques du Tarab Oriental, telles Oum Kaltoum et Smahan des années trentes. Ce même pacha borgne qui avait droit aux plaisirs de la maison close de Jraïfiya pouvait s’ériger le lendemain dans son bureau en juge et bon gardien de la morale de la cité !

Du temps de Jraïfiya, les plus beaux fruits étaient destinés à la clientèle sélective qui avait accès à sa maison close. Dans mon enfance, j’ai pu connaître de près son mari, Moulay El Fatka, parce que ce personnage haut en couleur était un compagnon bucolique de « Dadda Brahim », le chauffeur d’autocar et mari de ma tante maternelle, chez qui je passais mes vacances d’été à Casablanca.

Ma tante maternelle habitait alors dans la médina d’Essaouira du côté de la Scala de la mer — la maison même où était né Bouganim Ami, l’auteur du « Récit du Mellah », comme il me l’a indiqué lui-même lors de son bref séjour de 1998. Une maison avec patio où la lumière venait d’en haut. Et moi tout petit au deuxième étage regardant le vide à travers des moucharabiehs et répétant la chanson en vogue à la radio :

C’est pour toi que je chante

Ô fille de la médina !

Ma tante a dû déménager par la suite à Casablanca, d’abord à la maison de Derb Sultan — juste à côté du marché et des escaliers du chemin de fer, là où tout petit je me suis perdu un jour me retrouvant aux mains d’une inconnue dénommée l’« Aârifa », représentant le pouvoir municipal dans le quartier des Hobous, ensuite au quartier de villas dénommé France-Ville. Dadda Brahim a dû y accéder en signe d’amélioration de son niveau économique, aussi à un moment où ces quartiers chics étaient en voie de marocanisation après le départ des Français. Da Brahim travaillait alors aux transports intervilles du Grand – Sud que possédaient les Aït Mzal, issus d’une grande tribu du Souss qui avait prospéré d’abord dans le commerce caravanier avant de s’adonner au transport des voyageurs, reliant par autocar Tafraout à Casablanca.

A l’alliance israélite où j’étudiais, on m’accorda alors de beaux livres pour enfant, que je n’ai pu recevoir à l’estrade, mais que Zagouri, mon institutrice, me fit alors venir chez le pâtissier Driss, où j’ai eu droit et aux Beaux Livres et à un gâteau au chocolat ! Je lui ai menti, en lui disant que je n’ai pas pu assisté à la remise des prix parce que j’étais parti à Chichaoua ! En réalité l’appel de la plage et des vacances étaient plus forts, surtout quand les élèves se mettaient à chanter à la récréation dans la cour :

« Gai gai l’écolier, c’est demain les vacances...

Adieu ma petite maîtresse qui m’a donné le prix

Et quand je suis en classe qui m’a fait tant pleurer !

Passons par la fenêtre cassons tous les carreaux,

Cassons la gueule du maître avec des coups de belgha (babouches)

Pratiquement chaque été, juste après avoir chanté à l’école israélite ce fameux chant des adieux, je me rendais en vacances à France - ville chez ma tante. Là où j’ai connu, à la puberté, mon premier amour, à la lumière duquel je lisais tous les grands amours de la littérature, depuis les maux du jeune Werther de Goethe, jusqu’au « Premier amour » de Tourgueniev. Je la vois encore tricotant sous l’oranger de la villa, les yeux baissés mais brûlant à la fois sous mes regards ardents et les chants d’Oum Kaltoum scandant au crépuscule les quatrains d’un Khayyam sur la vanité des jours sans amour… J’étais fou d’Amina, ma cousine si proche et si inaccessible ! J’en rêvais à chaque retour de Casablanca en regardant la haie des eucalyptus que traversait l’autocar dirigé par son père, et en écoutant la voix mélancolique d’une Asmahan ! Elle était brune, à la chevelure et aux yeux ardents « d’un tel noir, ô mes frères, qu’ils m’ont ravi », comme disait le vieux chant de la ville.

Da Brahim, son père, arrivait souvent le soir avec des moutons entiers, qu’il achetait aux bouchers en cours de route, si bien que le réfrigérateur était toujours plein de nourriture et surtout d’une odeur d’alcool tellement agréable, qui m’intrigua longtemps avant que je ne découvre sur le tard que c’était de l’arôme d’anis qui émanait des bouteilles de Ricard. Cette odeur d’anis, si caractéristique, je l’ai toujours identifiée à la présence, dans la charmante villa de France –Ville — qui a vu éclore mon premier amour — de Da-Brahim revenant de ses lointains et incessants voyages et surtout avec celle du loufoque et corpulent Moulay El Fatka, que je croisais au bain – douches le lendemain au sortir de longues veillées bucoliques avec Da-Brahim, passées à boire du Ricard à l’odeur d’anis , qui me donnait tant de rêves paradisiaques et olfactifs.

En rentrant un soir d’un long voyage entre Tafraout et Casablanca, Da Brahim mourut très jeune au début des années soixante-dix. Ma tante meurtrie, nous dira le lendemain, qu’il s’était levé pour aller au bain, et qu’au retour, il s’est endormi pour ne plus se réveiller. Ce jour-là je m’isolai sous un abricotier de la paisible demeure de France-Ville et je me mis sans me rendre compte à rédiger le premier texte de ma vie : un poème au goût d’anis et d’amertume, inspiré par la fin de mon premier et dernier amour.

De la cirrhose du foie Da Brahim était mort, et la mort est d’autant plus injuste qu’elle retire à notre affection des êtres si jeunes. Des années plus tard, son compagnon de veillées bucolique mourut à son tour de la même cirrhose de foie. Il laissa un fils unique qui lui ressemblait à tous égards aussi bien par son caractère loufoque que pour son amour du vin et de la vie qu’il croquait à pleines dents. C’était Choukri le fils de Jraïfiya et de Moulay El Fatka.

Dans les années soixante-dix, à Essaouira, c’était le temps des hippies. Et Jraïfiya qui avait déjà perdu ses charmes d’antan, leur louait les innombrables pièces de son ex-maison close de la kasbah. Son fils, Choukri, profitait en bon adolescent de la présence de ces curieux locataires aux cheveux longs et aux regards hagards, venus fuir les images de la guerre du Vietnam, dans le sillage de Jimmy Hendrix et du Living Théâtre : « Love and peace » était leur mot d’ordre, « trip » et nudisme était leur mode de vie entre le village de Diabet et l’embouchure de l’oued Ksob. Choukri profitait donc de la présence de ces curieux locataires pour s’approvisionner en gadgets de toutes sortes : cela allait de la montre électronique, en passant par le T-shirt et les espadrilles de luxe. Objet que les autres adolescents s’empressaient de lui dérober à la première occasion, notamment quand il se mettait sous la douche. C’était le temps heureux où l’on se retrouvait aux cabines de la plage, qui étaient organisées en forme d’« arêtes de poisson » de sorte que la plage communiquait avec le grand boulevard qui tenait lieu d’allée des Anglais, aux déambulations méditerranéennes, où le jeune Choukri se distinguait particulièrement par son humour caustique quasi naturel. On voyait bien que la vie n’était pour lui – comme pour ses parents - que plaisirs épicuriens. Il n’avait aucune idée de l’effort et de la souffrance. Et pourtant, c’est par des souffrances atroces – un cancer de la gorge dont des métastases s’étendirent à la langue en phase finale — qu’il finira prématurément sa brève existence à Agadir où il s’était exilé avec sa mère — sa vie ne fut qu’une longue veillée nocturne consacrée au rire, au tabac et à l’alcool au goût d’anis et de nostalgie.

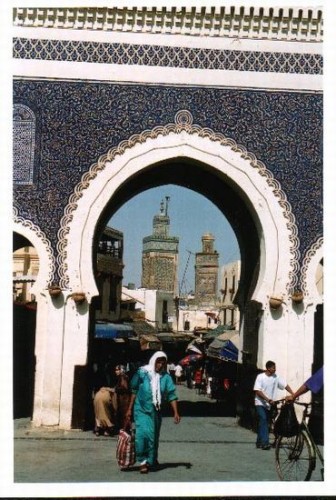

Essaouira reste une « veuve déchue qui se souvient de sa gloire », me disait mon père. Une ville hantée par les fantômes du passé comme l’exprime dans ce récit fantastique mon ami le jeune poète Moubarek Raji :

Ici, je ris, je pleurs, je bois et je m’adresse au lointain ami, au vieux grillon dans l’âme. Es-ce que les mers des villes pauvres se vendent maintenant comme des chats siamois ?! Riez poissons de thon ! Criez, amis fantômes ! Riez araignées de mer ! Mouillez-vous d’eau salée, ombres anciennes !

Ce qui reste de l’île, c’est d’abord cette prison à ciel ouvert, recouverte de toiles d’araignée, telle une tombe de silence avec son tapis d’algues vertes et ses vestiges de murex ayant échappé aux filets des anciens pêcheurs…

Il m’importe de beaucoup le devenir de cette île. De savoir comment elle s’est envolée pierre par pierre. Au point qu’il n’en reste plus que cette prison, prisonnière de sa propre histoire. On y aurait découvert des squelettes enchaînés. Pourquoi ces chaînes pèsent – elles encore sur ces squelettes ? Ont –elles peur que leurs fantômes soient des revenants parmi les hommes ?

Il y a aussi cet homme étrange qui, depuis des lustres s’ingénie à nourrir les mouettes à l’aube, et qui ornait la porte de son échoppe de fleurs sauvages ainsi que d’un vieux squelette de mouette, comme il aurait aimé qu’on orne sa propre tombe.

Ici personne ne se soucie de l’heure qu’il est. Même l’horloge à coq n’annonce plus l’aube, car si le coq a toujours sa queue, il n’a plus de tête.« La mer n’est plus à sa place ! » avait murmuré Ringo à chaque table du café Bab Laâchour. « Depuis trois mois que je suis sur cette chaise, et mon café est toujours chaud. Trois mois ou six ans, quelle importance ! »

Tous les clients du café, montrent du doigts la prison de l’île :

- Elle s’approche ! Dans une heure l’île sera devant Bab Laâchour ! Elle y est déjà !Les barrières de sa prison s’élevaient au ciel. Les oiseaux de l’île en deviennent prisonniers. Certains clients du café nous rassuraient qu’ils avaient déjà entendu parler de ce papillon qui rêvait d’être homme et de cet homme qui rêvait d’être papillon…

Quand on s’éloigne d’Essaouira, c’est toujours sous forme de mouette qu’on la retrouve ! Leurs envol au crépuscule, leur envol au ras des vagues et au – dessus des mâts, sont la réincarnation des légendes et des mythologies marines , comme le souligne si bien Moubarek Raji, le jeune poète contemporain de la ville :

Les mouettes sont des vagues qui prennent leur envol

Et les vagues, des mouettes qui grondent

Quand on brise une vague

Une aile vous pénètre profondément

Et quand on brise une aile

Une vague vous pénètre profondément

Ecoutez les trois mouettes briser leurs oeufs

Comme si la mer surgissait du sable pour la première fois

Avec comme notes musicales : l’éclosion d’œufs de mouettes

On a retrouvé chez Ghorba, le vieux cordonnier disparu, qui pendant le Ramadan du haut des minarets enchantait la ville, par les airs séraphiques de son hautbois, seul instrument de musique admis, à l’exclusion de tous les autres, considérés comme étant diaboliques en ce temps d’abstinence, un manuscrit légué par Saddiq, poète de la ville, ayant vécu au XIXème siècle : on a dégagé, tel un talisman, un poème dédié à « Aylal et Aylala » (goéland et mouette).

Ce poème est le seul à être sauvegardé de la khazna perdue de Ghorba. Le terme khazna désigne le trésor de manuscrits contenant les qasida de malhûn, que les connaisseurs consevent jalousement au fond d’un coffre. Ghora le cordonnier d’Essaouira, le hautboïste virtuose, l’adepte des Hamadcha, qui a perdu un œil lors d’une compétition chantée du rzoun de l’achoura, était l’un des principaux khazzan (conservateurs) des qasidas du genre malhûn. Il refusait d’en transmettre le contenu à ceux qui enquêtaient au début des années 1980 sur les paroles oubliées d’Essaouira, jusqu’au jour où après sa mort, sa vétuste boutique de cordonnier s’effondra engloutissant à jamais sous les décombre, tout le trésor poétique qu’il conservait si jalousement.

. Que raconte le poète à travers cette qasida-talisman, d’« Aylal » et d’« Aylala » ? La légende d’un couple de mouettes ayant niché au dessus de la terrasse où vivait le poète de ces îles purpuraires où n’existaient que le sable et le vent. Ils finirent par focaliser son attention d’autant plus que goélands et mouettes étaient nombreux à s’élever en nuées successives au dessus de sa tête :

Tout commença avec un couple de mouettes

Qui s’en vint bâtir son nid au dessus de ma terrasse

Leurs robes blanchâtres scintillaient tels les sommets enneigés

Et le burnous gris du bien – aimé virevoltait dans les cieux

Fascination de tout ce qui est cloué au sol pour tout ce qui vole

Un jour le mâle s’est envolé pour ne plus revenir

Vint alors un chaton menaçant qui se hissa vers le nid

Restée seule que peut faire la mouette au milieu des tempêtes ?!

Qu’elle s’envole ou qu’elle demeure, ses petits seront la proie du félin,

Ses jacassements emplissent alors les fortifications du port

Des centaines d’oiseaux survolèrent l’éplorée

Le félin disparu, le vent tomba, et mon âme s’apaisa

C’est ce qui arrive à celle qui a vendu sa ceinture d’or

Permettant à l’inconnu de dérober ce qu’elle a de plus précieux

Elle a beau lancé des appels de détresse, personne n’y répond

C’est un poète – conteur qui composa cette qasida sur la mouette

Comme il en aurait composé sur l’abeille ou la flamme effilochée

Interroge – toi plutôt sur le sens des symboles

Prends une lampe et va déchiffrer à ton tour les symboles de la vie

Ne fais aucune confiance au temps, Ô toi qui comprend !

Il fait d’une hutte un château

Et d’un palais une ruines ensablées dans la baie !

Pour ce poète comme pour le magicien de la terre qu’était Boujamaâ Lakhdar, les représentations de la nature – salamandre, gazelle, mouette, abeille, etc.- sont souvent des symboles anthropomorphiques dont il faut déceler le sens au-delà des apparences. Une mouette n’est pas une mouette, elle est pour l’artiste peintre le symbole même de la ville. Le dernier tableau peint par Boujamaâ Lakhdar, avant sa disparition en 1989, représentait une mouette fantastique portant sur ses ailes les signes et les symboles magiques de la ville.

Abdelkader MANA

15:16 Écrit par elhajthami dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mogador, nostalgie, poésie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

14/11/2009

Amine Maalouf

L’invité du lundi

Amine Maâlouf

Le Maroc est un pays qui a su préserver l’essentiel

Entretien réalisé par Abdelkader MANA

« Là où Léon l’Africain passe, la tragédie passe. Là où Léon l’Africain passe, l’histoire se fait. On a dit également cela de Malraux ». C’est en ces termes que Moulay Ahmed Alaoui, qui partage avec l’auteur sa passion pour l’histoire, avait conclu la soirée de présentation de l’ouvrage consacré à Hassan ben Mohamed Al Wazzan al Gharnati, al Fassi, dit Léon l’Africain. C’était en effet, un homme exceptionnel qui témoigne d’une époque exceptionnelle : la chute de Grenade, la naissance de la dynastie saâdienne, l’avènement de l’empire Ottoman , la renaissance italienne, le sac de Rome. Bref un tournant dans l’histoire de l’humanité. C’est beaucoup pour la vie d’un homme qui en vient à conclure à ses moments de contemplation et de promenades silencieuses : « Périssables toutes les cités, carnassiers tous les empires, insondable la province ».

Amine Maâlouf – journaliste de profession – ne veut pas être seulement l’historien de l’éphémère, il veut embrasser les profondeurs historiques du pourtour méditerranéen ; seule dimension qui mérite à ses yeux d’être éternisée par l’historien rationnel, le conteur oriental et le romancier occidental qu’il est à nos yeux. Donc, sur les traces de ce reporter avant l’heure – qu’était Léon l’Africain – Amine Maâlouf fait un long voyage à la fois imaginaire et réel : à travers les rayons de bibliothèques et des manuscrits qu’il ramène à la vie. Mais aussi à travers des villes comme Grenade, Fès, Constantinople, le Caire ou Rome. Il était devenu inutile d’aller à Tombouctou – autre lieu d’exotisme visité par Léon l’Africain – puisqu’elle était devenue méconnaissable à force de sécheresse.

Cette enquête de près de quatre ans avait pour but de nous restituer, par la fraîcheur des images et la saveur des mots, un monde révolu qui fut le théâtre de bouleversements dont les conséquences se firent sentir jusqu’à notre époque. Dans cette entreprise de restitution ; Amine Maâlouf a tellement bien réussi son travail de « réanimateur » qu’on pourrait tirer de son livre, un film grandiose digne de ce qu’on avait fait de « Notre-Dame de Paris » de Victor Hugo, ou de « Guerre et Paix » de Tolstoï, un classique.

Il nous montre à l’œuvre par le sublime de la poétique et le savoureux du verbe, la dérive des empires, leur grandeur et leur misère. Alors que la houle d’hiver s’élève majestueuse pour finir en écume, au bord du rivage ; il nous accueilla par le sourire serein de ceux qui ont l’habitude de sonder les profondeurs. En somme, c’est un enfant prodigue du Liban meurtri qui nous accueilla. Nous fûmes séduit, tellement son verbe est beau, tellement sa connaissance de l’histoire est profonde. Après l’interview, nous le quittâmes confondu ne sachant s’il faut admirer le chroniqueur défunt ou le romancier vivant.

Cistre de l Alhambra de Grenade

Maroc – Soir : Léon l’Africain faisait « du terrain » comme on dit en ethnologie. Il a écrit un récit de voyage. Mais comment définir votre travail sur Léon l’Africain ?

Amine Maâlouf : Léon l’Africain a essayé de faire une description de l’Afrique. Son œuvre s ‘intitulait « Description de l’Afrique tierce partie du monde ». Il voulait au départ faire une description de l’Europe, puis de l’Asie et le troisième volet devrait être l’Afrique. On ne sait pas s’il a eu le temps d’écrire ses deux autres ouvrages. Mais en tout cas, ce qui nous est resté, c’est « la description de l’Afrique ». J’ai essayé de raconter la vie et les voyages de ce personnage, en m’inspirant en premier lieu de ce qu’il a écrit lui-même. En me basant également sur les recherches qui ont été menés récemment, sur Grenade à la fin de l’Espagne musulmane, sur Fès et la vie quotidienne, sur le Caire, Tombouctou, Constantinople, Rome…

Maroc – Soir : Est – ce que vous avez visité ces villes ?

Amine Maâlouf : Je connais en fait toutes ces villes à l’exception de Tombouctou. J’avais envie d’y aller, un peu dans le processus de préparation de ce livre. Mais je n’ai pas eu l’opportunité, surtout qu’on m’a expliqué – les gens connaissant bien la ville ; les Maliens notamment – que la ville ne ressemblait en rien à ce qu’elle pouvait être au XVIè siècle, parce qu’elle a souvent été détruite depuis, par des incendies. L’un des incendies les plus dévastateurs s’est d’ailleurs passé pendant que Léon l’Africain visitait cette ville vers 1512 – 1513. Ce que j’aurai vu aurait été assez trompeur ; c’est donc la seule ville importante que je décris, parmi les grandes étapes de ce voyage, que je ne connaisse pas. Les autres je les connais, mais je ne peux pas dire que j’ai travaillé sur le terrain. Je me suis basé, chaque fois que c’était possible sur ses propres récits de voyages pour compléter et puis sur des études récentes.

Maroc – Soir : Pourtant de votre travail se dégage l’impression d’un judicieux dosage entre l’exigence de la vérité historique, de la rigueur scientifique et l’impératif esthétique de la littérature. Vous ne tombez pas dans le discours rébarbatif comme on en a l’habitude dans les sciences humaines…

Amine Maâlouf : J’ai essayé de raconter une histoire avant tout et de raconter une époque. C’est l’histoire d’une époque très mouvementée ; de grands empires se sont effondrés, d’autres se sont épanouis. Je pense que l’histoire et la vie quotidienne, peuvent être racontés d’une manière qui puisse être spécialisée. Tout est dans la manière de présenter.

Maroc – Soir : Comment s’est opéré chez vous le passage des sciences humaines à la fascination pour l’art et la littérature ?

Amine Maâlouf : Je dois reconnaître que quand j’ai commencé à travailler sur Léon l’Africain – il y a quatre ans maintenant – il y a eu une sorte de fascination de la littérature et de l’art. Je dirai presque du jour au lendemain, subitement ; l’exoression littéraire n’était plus pour moi un moyen de dire les choses que j’avais envie de dire, mais elle était devenue presque un but en soi. Et j’ai senti qu’elle pouvait me procurer une satisfaction dans le travail. Et effectivement, j’ai consacré dans ce livre beaucoup plus de temps à la forme, au style, aux mots que dans le livre précèdent.

Maroc – Soir : Est-ce que vous vous situez dans la tradition du conteur oriental ou bien dans celle du romancier occidental ?

Amine Maâlouf : Vous savez, moi, je pense que le lecteur ou le critique, peuvent donner leur opinion sur le travail d’un auteur, comme ils le voient, s’il est un conteur ou un romancier. Mais je pense qu’il serait maladroit de la part de l’auteur de se définir. Je pense qu’il vaut mieux ne pas trop théoriser ce qu’on est en train de faire, si non on risque d’arriver à une intellectualisation outrancière : si on a envie de raconter une histoire, on la raconte puis on verra si on l’a raconté à la manière d’un conteur ou d’un romancier.

Maroc – Soir : Il y avait souvent à grenade et à Fès, des mariages avec la cousine doublé d’un autre avec une convertie. Dans votre livre vous faites jouer entre ces deux concubines, un rôle important dans les conflits de l’Alhambra qui ont contribué à la chute de Grenade.

Amine Maâlouf : Un rôle important ; non. C’était un des éléments de dissensions internes à Grenade : il y en avait continuellement des conflits qui ont été immortalisés par Chateaubriand dans son « Le dernier des Abencérajes ». il y avait toujours eu des conflits de sérail, j’allais dire. Mais ce n’est certainement pas l’élément essentiel. Il faut dire aussi, pour avoir une perspective historique, que le grand moment de l’Espagne musulmane , s’était arrêté pratiquement au XIIIè siècle. Ce qui est resté du XIIIème jusqu’à la fin du XVè siècle, était essentiellement un reliquat qui était la région de Grenade. Même Séville et Cordoue faisaient déjà partie de l’Andalousie espagnole et n’étaient plus musulmanes. Donc, c’était une petite région qui a survécu pendant deux siècles et demi ; ce qui est presque un miracle. Mais cette région avait quand même perdu la grandeur, à l’exception de l’Alhambra qui la sauve un peu du point de vue de l’histoire.

Maroc – Soir : Pourquoi ce recule du rationalisme en terre d’Islam ? Chez les chrétiens, il y a la découverte des armes à feu, il y a Christoph Colomb qui s’apprête à découvrir l’Amérique. Renaissance d’un côté recule de l’autre. Comment expliquez vous ce renversement de tendance?

Amine Maâlouf : C’est une très grande question. Il y a un personnage en Andalousie qui est un peu un symbole de ce point de vue ; un symbole de ce moment où il y a eu un arrêt, un grippage de la machine dans le monde musulman. Et ce personnage est Ibn Rochd (Averroès) ; selon la formule d’un ami qui a beaucoup travaillé sur Averroès : « Averroès est musulman et l’Averroïsme est occidental ». Je veux dire qu’Averroès a développé et synthétisé la philosophie grecque et la pensée d’Averroès a été à partir du XIII è siècle à l’origine d’un mouvement intellectuel de première importance en occident. Pourquoi Averroès a développé la pensée en France, en Italie et n’a pas développé la pensée d’abord en Andalousie musulmane, puisque c’est là qu’il est né ? En réalité Averroès a été réduit au silence et n’a eu aucune influence. Je pense qu’il y a un lien entre la fermeture intellectuelle qui s’est opérée à ce moment – là et le moment crucial de la reconquista qui avait entraîné la défaite des petits Etats musulmans (Moulouk Atawaïf) dans toute la moitié Nord de l’Espagne et qui a provoqué par réaction l’arrivée des Almoravides puis des Almohades qui, l’un après l’autre, ont fait une tentative de réunification pour faire face à cette poussée chrétienne, qui ont réussi pendant quelque temps puis ont échoué. La date fatidique était 1212 : la bataille de Las Nadas de Tolosa, qui a pratiquement renversé une fois pour toute le rapport de force. Sous la pression tout se ferme, tout le mouvement intellectuel est stoppé. On dit : « Voilà, plus de voix dissonante, plus d’opinion exprimée en dehors de l’orthodoxie : nous sommes en état de guerre, nous sommes menacés ». Et effectivement, à partir de ce moment-là (le XIè siècle) et pendant les deux siècles qui vont suivre, qui vont connaître un renforcement de la guerre, il y a une fermeture : on n’ose plus s’épanouir et l’Espagne musulmane ne décollera plus intellectuellement, artistiquement. La même chose s’est produite à l’autre bout du monde musulman : Bagdad au XIè siècle, c’est également un très grand moment de développement intellectuel, artistique…Là encore arrivent les menaces extérieures : la première, c’est les Fatimides qui viennent du Maghreb, qui s’emparent de l’Egypte et du Proche Orient au XIè siècle. Menacé par cette poussée chiite qu’il n’attendait pas, le Califat de Bagdad arrête toute interprétation religieuse et discussion intellectuelle. Et cette pression ne va pas s’arrêter , puisque après les Fatimides, il va y avoir les croisades qui vont resté deux siècle et toutes sortes de menaces. Et pendant des siècles personne ne pourra s’exprimer, parce que continuellement, on lui dira : « Attention ! Il ne faut pas sortir de la doctrine officielle parce que l’ennemi est à nos portes. Et l’ennemi restera suffisamment aux portes pour que tout ce foisonnement intellectuel s’éteint.

Maroc – Soir : On constate d’après votre livre, que les juifs vivaient en paix avec les musulmans, que ce soit à Fès ou à Grenade et qu’ils craignaient beaucoup plus l’inquisition des chrétiens.

Amine Maâlouf : Il est certain qu’à l’époque, à la fin du XVè siècle, les juifs se sentaient beaucoup plus à l’aise à Fès ou à Constantinople que dans l’Espagne des Rois catholiques. Cela dit, il y a eu dans la longue histoire commune des phases de coopération qui ont été productives, très fécondes, là je pense à l’époque qui a donné Ibn Rochd (Averroès), Maimonide, Ibn Tofaïl (Avanpas)et d’autres. Il y a eu également des périodes de tension.

Maroc – Soir : Mais il n’y avait jamais eu une inquisition semblable à ce qui s’est passé en Espagne ou en Allemagne nazie ?

Amine Maâlouf : Je dirai que ce qui s’est passé en Espagne au cours de l’époque de l’inquisition, notamment au XVè et XVIè siècle avait une ampleur qui n’a jamais été égalée sauf par l’holocauste nazi. D’ailleurs, il y a eu des similitudes, puisque l’inquisition avait inventé cette notion parfaitement raciste qu’était « limpieta de sangre » ou la pureté du sang. On considérait toute personne qui avait parmi ses ancêtres un juif ou un maure, était un espagnol de seconde zone. Il fallait faire la preuve de sa pureté de sang jusqu’à plusieurs générations en arrière. On raconte une histoire merveilleuse à propos de Servantes, l’auteur de Don Quichotte : il avait fait une pièce où il racontait qu’un homme avait invité une foule en Espagne devant un théâtre vide où il leur avait dit : « Il y a une pièce qui va être jouée maintenant. Elle a la particularité de ne pouvoir être vue que par ceux qui avaient le sang pur. Et le théâtre est resté vide et tout le monde rigolait et battait des mains parce que personne ne voulait avouer qu’il ne voyais rien. C’est une histoire très symbolique de ce que pouvait être le climat à l’époque.

Maroc – Soir : On peut vous considérer, un peu, comme un spécialiste des guerres des religions : vous avez travaillé sur les croisés ; dans votre livre il y a beaucoup d’exemples de luttes qui ont pour fondement plus ou moins la religion : est-ce que vous faites un rapprochement entre ces guerres de religion qui ont secoué le passé et ce qui se passe actuellement à Beyrouth et au Liban ?

Amine Maâlouf : Je ne fait peut-être pas un rapprochement. Mais il est certain que quelqu’un qui a vécu comme moi, une expérience libanaise, où les gens s’égorgent mutuellement sous des prétextes religieux, ne peut pas ne pas être sensible à des phénomènes historiques anciens au cours desquels il y a eu effectivement le même type d’attitude. J’ai un respect profond pour les gens qui sont prêts à se sacrifier corps et biens pour leur foi ; je n’ai pas beaucoup de respect pour ceux qui sont prêts à tuer sous le prétexte d’une apparence religieuse. Mais je pense qu’en évoquant des phénomènes comme les croisades et l’inquissition, il est certain que j’essaie d’une manière ou d’une autre d’évoquer des phénomènes plus proches qui nous touchent plus directement. Mais de les évoquer à la manière d’un chercheur qui essaie de comprendre les causes des haines qui peuvent être déchaînées plutôt que de la part d’un observateur qui est quand même mêlé, ballotté, surtout quand il appartient à un pays comme le Liban qui est l’œil du cyclone.

Maroc – Soir : A votre avis, en tant que chercheur, la religion n’est peut-être qu’un prétexte : peut-être que le fondement des conflits n’est pas purement religieux, pour parler en terme de facteurs ?

Amine Maâlouf : Je pense qu’il ne faut pas accuser la religion. Parce que la religion prône des idéaux qui visent à élever l’âme humaine. Mais la religion n’est pas responsable des actes de tous ceux qui s’en réclament. Les religions ont produit des saints et des assassins et chacun de nous à sa naissance, ou plus tard, reçoit un enseignement religieux, qui lui demande du dévouement, de l’effort, de la générosité. Et finalement , il y a quelques principes qui sont des principes d’amélioration de l’âme humaine qui sont prônés par les religions. Puis nous recevons cet enseignement, mais qu’est ce que nous en faisons ? Il y en a effectivement ceux qui suivent ces préceptes et qui se montrent d’une grande générosité d’âme, qui essaient d’améliorer le sort de leurs prochains, de s’élever eux-mêmes vers un plus grand détachement, une plus grande communion avec les idéaux les plus nobles. Et puis il y a d’autres qui considèrent leur religion comme une tribune, qui utilisent leur appartenance religieuse pour exclure d’autres, pour justifier ce qu’ils font. Je pense que chacun de nous reçoit sa religion et il en fait, ce qu’il peut, ce qu’il sait, ce qu’il veut. Propos recueillis par Abdelkader Mana

01:54 Écrit par elhajthami dans Entretien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

05/11/2009

Un christ arabe

Un Christ arabe

Par Falk van Gaver

Si la figure du Christ est présente dans l’islam, elle n’est pas celle du Jésus de l’Evangile. Cependant, une nouvelle figure du Christ est apparue dans la culture arabe contemporaine : celle du Christ poétique.

« Celui qui est atteint par cette passion qui s’appelle Jésus ne guérira jamais. » Cette sentence mystique n’est pas le fait d’un poétique franciscain ni d’une carmélite extatique, mais d’un maître soufi médiéval, le célèbre Ibn' Arabi.[1] Jésus, Yihuchua en hébreu, qui signifie « Dieu sauvera », est en effet présent dans l’islam, qui prêche un Christ né de la vierge Marie, reconnaissant en lui le Verbe et l’Esprit de Dieu. Le Coran le mentionne ainsi plus de 15 fois sous le nom d’Aissa et ne lui consacre pas moins de 93 versets. Pour autant, la christologie coranique ne se confond pas avec l’évangélique. Il est certes le Rasul, l’Envoyé, le Messager de Dieu, l’avant-dernier Prophète avant Mahomet. Successeur d’Abraham, Moise et Noé, Serviteur de Dieu (‘Abd Allah), il est chargé de rectifier la Torah par l’Evangile et répandre paix et lumière. « Al-Massih, Aissa Ibn Maryam » : le Messie, Jésus Fils de Marie. Le Jésus du Coran est même le Messie de Dieu. Dans la Sourate Maryam, l’islam admet sa naissance miraculeuse et virginale (versets 16-21), mais Jésus, « Fils de Marie », n’est pas Fils de Dieu (versets 89-95) : l’islam nie sa divinité et jusqu'à sa crucifixion. Dieu par miracle le délivra, un autre fut crucifié à sa place, et il fut enlevé au Ciel, d’où il reviendra sur Terre pour proclamer le Jugement dernier.

Demain, mon Seigneur reviendra

Sa voile est comme un nuage blanc

Aux doigts de l'aurore

Je savais quand il apparaîtrait,

Comment puis-je l'ignorer ?

Ses cordes, moi je les ai tissées,

Mes doigts les ont purifiées,

Et mes larmes les ont lavées

Comment puis-je l'ignorer ?

De retour,

Lorsque de loin,

Il apparaît comme une nuée a l'horizon

Demain, mon Seigneur reviendra

Il reviendra,

Des terres inconnues, derrière Chypre,

L'aimée, derrière Carthagène,

Il me revient.

O quelle joie...

Hier, il était vivant,

L'aube perçait ses yeux.

Portant un cœur, souriant

Aux lumières et aux douceurs

Brandissant son bras,

Frappant la terre de ses deux pieds

Claquant le vent de ses deux joues

Courant,

Ils disaient qu'il était

Un fleuve bouillant

Ils disaient qu'il était

Sérénité.[2]

Mais s’il est un grand Prophète, c’est surtout la tradition hétérodoxe et mystique de l’islam, le soufisme, que la figure de Jésus inspira : « Certains soufis sont profondément attachés à Jésus. Ils le voient comme un maître, un guide spirituel, un modèle de dépouillement total, un témoin de l’Amour divin, le type idéal de pauvreté spirituelle, d’ascétisme, de douceur. […] Pour le soufi, si l’âme devient assez pure et assez pleine d’amour, elle devient comme Marie et engendre le Messie. »[3] Voilà qui fait penser au superbe et si catholique Angelus Silesius en son Pèlerin chérubinique. Christ prophétique des sourates et des hadiths, Christ mystique des traditions soufies, il reste le Christ coranique sans grand rapport avec le Christ évangélique. Mais le Jésus oriental prendra une nouvelle figure au 20e siècle : celle du Christ poétique des jeunes nations arabes.

Jésus est passé par ici

Et ses yeux s'emplirent de larmes

Et il me dit :

Hier Jésus est passé par ici.

Jésus

Sa croix : deux branches ; olives, florissantes.

Ses yeux : deux étoiles

Son allure : une colombe.

Ses pas : des chants.

Hier il est passé par la

Et le jardin a fleuri

Et les enfants se sont réveillés,

Plus beaux

Et dans les cieux

Les étoiles de la nuit étaient

Comme des cloches,

Comme des croix

Noyées dans mes larmes

Le chagrin était

Notre sentier d'amour et d'oubli.

Notre terre verte,

Dans ses supplices,

Affaiblie par ses blessures,

Elle rêvait de lys

Et de milliers de Jésus

Qui porteront leur croix

Dans l'obscurité des prisons

Et qui seront nombreux

Ils offriront la vie à une postérité,

Qui sèmera de jasmin la terre de Dieu

Et qui enfantera des héros,

Des révolutionnaires et des saints.[4]

« La poésie arabe est née dans le désert. Elle célèbre le désert, non pas dans sa sécheresse mais dans sa richesse, la solitude qu’il permet autorisant l’homme à rêver, réfléchir, les oasis qu’il abrite étant semblables a autant de paradis sur terre. »[5] La poésie arabe précède l’islam : le prestige des poètes était si grand que l’islam naissant en prit ombrage : « Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu’ils divaguent dans chaque vallée, et qu’ils disent ce qu’ils ne font pas ? » (Sourate Ash-Shuara’a, Les poètes, 224-226) Mais en même temps le Prophète aurait dit dans un hadith : « Servez-vous de la poésie pour éclairer le Coran. » Tour à tour mystique et charnelle, ascétique et érotique, la poésie arabe classique est un splendide monument du patrimoine littéraire de l’humanité. Mais, au tournant du 20e siècle, de même que les occidentales, les lettres orientales font leur révolution. De nombreux mouvements poétiques, dont le plus célèbre reste Al-Diwan, fondé en 1921 en Egypte, introduisent la modernité poétique et littéraire dans l’Orient arabe. Le rôle des Arabes chrétiens, Libanais notamment, y fut décisif, et les influences de Khalil Gibran (1883-1931), l’auteur de Jésus Fils de l’Homme, marqueront un recentrement sur la figure du Christ et son ancrage dans l’héritage évangélique autant que coranique – et ce, qui est important, aussi bien chez les poètes musulmans que chrétiens. Quelques recherches récentes ont éclairé cet aspect méconnu de la république des lettres arabes.[6]

La bienveillance est née avec Jésus

Ainsi que la bravoure et la vie

Avec lui est né le chemin du salut

L'univers s'émerveille du nouveau-né

Le prodige du Christ s'est répandu

Comme s'irradie sur l'existence

La clarté de l'aurore.

Pus de menace,

Plus d'injustice,

Plus de vengeance,

Plus de sabre,

Plus d'invasion,

Plus de sang.

C'est un roi,

Un voisin intime de la terre.[7]

Mais le Jésus des poètes n’est pas non plus celui des Evangélistes : il est le Seigneur des pauvres et des opprimés. Pour le nationalisme arabe, il est une figure de la nation arabe écartelée ou de la Palestine crucifiée. C’est ainsi que Mahmoud Darwish le décrit : « C’est un enfant du pays, il est de Nazareth, en Galilée. Et puis, sa mission est très simple, c’est une mission de paix et de justice. Avec ses paraboles, il parle comme un poète. Le Christ est un état poétique à lui tout seul. Le Christ nous inspire et nous donne du courage. »[8]la Passion du Christ. « Je suis le Christ qui tire en exil sa croix », chantait Al-Sayyab. Cette identification poétique introduit dans la culture arabo-musulmane la figure christique, présence hérétique que de nombreuses voix islamiques condamneront et censureront. La poésie arabe moderne se dresse alors comme un nouvel évangile poétique contre la souffrance et l’injustice, cris de désespoir et de douleur, mais aussi écrits d’amour et de douceur. Parmi les plus beaux chants, il y a ceux des chrétiens Fawzi Maluf (1899-1930), Yusuf Al-Khal (1917-1987), des musulmans Ahmad Shawqi (1868-1932), Abd Al-Wahab Al-Bayati (1926-2000), Badr Shakir Al-Sayyab (1926-1964), ou Fadwa Tuqan (1917-2003)… Qu’ils soient Egyptiens, Libanais, Irakiens ou Palestiniens, ils expriment tous, avec leur liberté et leurs limites, quelque chose de l’insondable mystère du Christ. Mais, plutôt que de gloser davantage, laissons parler ces voix magnifiques qui chantent un autre Jésus, ni coranique ni évangélique, mais arabe et poétique. Le rêve brisé d’une nation arabe laïque et la défaite de 1967 ont plongé les poètes, « nouveaux prophètes », dans le doute et le deuil. Ils identifient le « martyre » de leur peuple et d’eux-mêmes à

Mon cœur est le soleil

Quand il s'ébroue de lumière.

Mon cœur est la terre frémissante de blé,

Des fleurs et de l'eau claire.

Mon cœur est l'eau, mon cœur est l'épi

Sa mort est résurrection

Il vit à travers ceux qui mangent.

Il vit dans la pâte qui s'arrondit,

Comme le sein de la vie.

Je suis mort par le feu :

De mon argile, j'ai brûlé l'obscurité.

Dieu seul est resté.

Je fus un commencement.

Et au commencement étais pauvre.

Je suis mort pour qu'on mange

Le pain en mon nom,

Qu'on me sème en la saison.

Combien de vies dois-je vivre ?

Dans chaque brèche, je deviens le futur,

Je deviens une graine,

Génération d'entre les hommes

Je deviens.

Et a chaque cœur d'hommes,

Je donne une goutte de mon sang,

D'une goutte, une parcelle.[9]

Falk van Gaver

[1] Les Illuminations de La Mecque, Albin Michel, 1997

[2] Le Retour, Yusuf al-Khal (Liban, 1917-1987)

[3] Faouzi Skali, Jésus dans la tradition soufie, Albin Michel, 2004

[4] Le Christ fidele (extrait), Abd al-Wahab al-Bayati (Irak, 1926-2000)

[5] René Khawam, La Poésie arabe, Phébus, 2000

[6] Chiheb Dghim, Jésus dans la poésie arabe chrétienne et musulmane, Editions de Paris, 2007

[7] Le prodige du Christ, Ahmad Shawqi (Egypte, 1868-1932)

[8] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul Dieu, entretien in Libération, 10 mai 2003

[9] Le Christ après la Crucifixion (extrait), B'adr Shakir As-Sayab (Irak, 1926-1964)

21:34 Écrit par elhajthami dans religion | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poèsie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook