21/10/2010

Vie pastorale

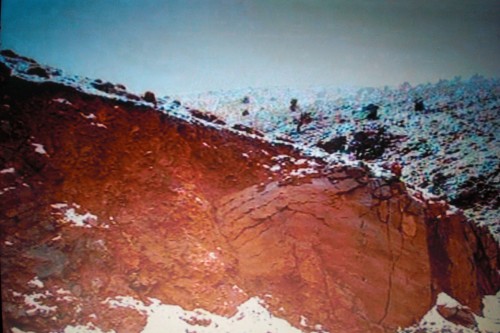

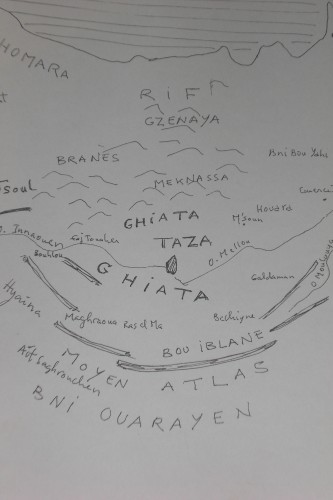

V i e P a s t o r a l e en arrière pays de Taza En haute montagne, aux environs de Bou - Iblân, en arrière pays de Taza, le paysage respire l'agréable fraîcheur de petits sites alpestres. Le montagnard ne parle jamais sans émotion involontaire des opulentes prairies de Meskeddâl, qu'embaume le parfum subtil et puissant d'innombrables fleurs champêtre. En langue berbère de haute montagne, « Meskeddâl » signifie « répartir les pâturages », il s'applique à l'ensemble des prairies ainsi réparties entre diverses fractions de tribus Bni Waraïn.La montagne, c'est le domaine de la transhumance d'été, qui commence au mois de mai et s'achève avec la tombée des premières neiges, qui oblige les transhumants à descendre vers la plaine. C'est au mois de mai que les bergers avaient commencé de s'installer sur ses plantureux pâturages au vert sombre encore frangé de neige éblouissante.

Ô mon cœur n'espère plus la revoir !

Ô mon cœur, épargnes - moi autant de souffrances !

J'ai peur que tu me jettes dans un puits sans fond !

Il erre ainsi perdu par sa douleur... »

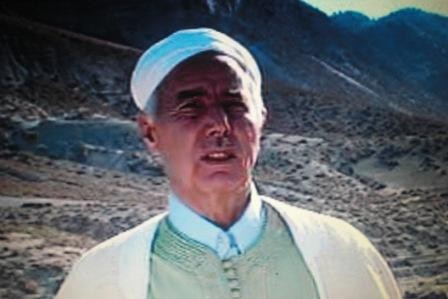

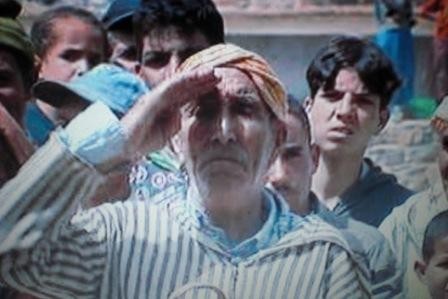

Cheïkh Mohamed Jerrar

Les transhumants quittent la montagne dés les premières neiges

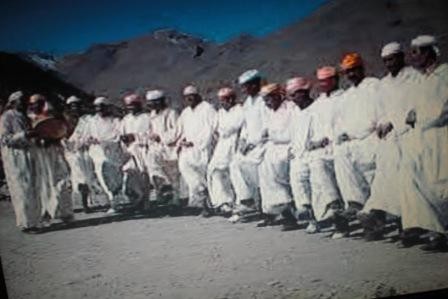

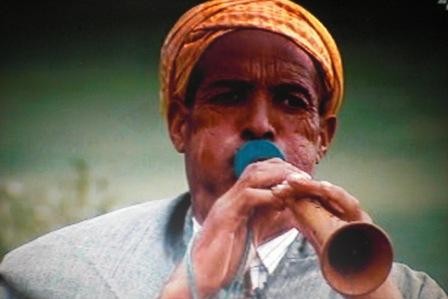

Le chant du pays se rythme au tambourin

Le rythme de Bou Iblân scintille au firmament

La danse pastorale est une ondulation de la montagne

Hautes sont les cimes, limpides sont les sources

Drues, les vallées de la montagne à Meskaddal

Où chaque année, on célèbre les pâturages d'été...

Vertes, les prairies de la plaine d'Azaghar

Où chaque année, On célèbre les pâturages d'hiver...

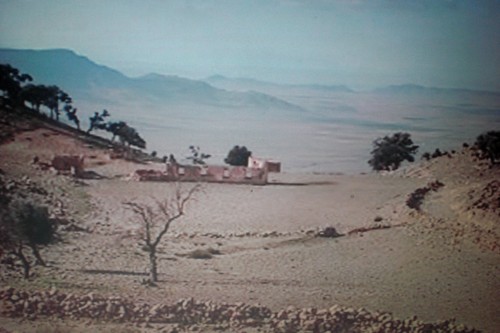

Par petits groupes les transhumants gagnent lentement l'aval et vont planter les piquets de leurs tentes,les uns sur les bords du Melloulou, les autres sur les rives de la Moulouya, ou encore - sur le haut plateau de la Gada de Debdou.Dans cette migration périodique dont l'amplitude n'excède jamais soixante quinze kilomètres, ils sont suivi peu de temps après par la tribu presque toute entière, qui vient hiverner sur ces pâturages de plaine.

Le mouvement de la transhumance d'éte et d'hiver

En hiver, le froid très vif et la neige qui couvre tous les sommets ne permettent plus au transhumant de continuer à vivre en montagne : chassé par les intempéries autant que par les disettes des pâturages, moutons et chèvres doivent descendre en plaine sous la conduite des bergers, à la recherche de l'herbe et d'une température plus clémente. Dés que l'on constate l'appauvrissement du terrain de pacage ou l'assèchement des points d'eau, ou qu'on estime les conditions météorologiques préjudiciables aux troupeaux,

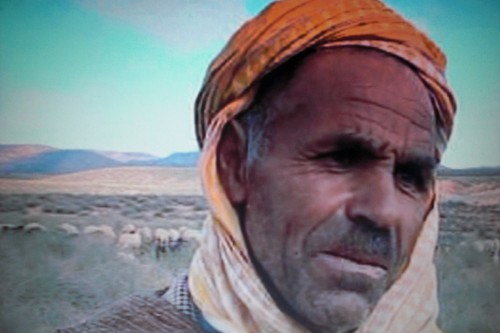

« En tant qu'éleveur, j'ai conclu un pacte pastoral avec un pâtre. Au terme de la saison pastorale de six mois, je lui accorde trente six agneaux, en plus de sa provision mensuelle et d'une tente pour la garde du troupeau. Il ne prélève sa part que sur les nouvelles naissances : ce pacte pastoral court du mois de juin de l'année en cours au mois de juin de l'année suivante. Le berger bénéficie en plus du lait, du beurre et des fromages.En raison du manque de troupeau le pacte pastoral n'est plus conclu à 10%, mais seulement à 5% voir à 3%. C'est en cela que consiste le salaire du berger dans la région de Bou Iblân, où la transhumance d'été dure du mois de juin au mois d'octobre, et où la transhumance d'hiver dure du mois de novembre au mois de mars. En ce moment elle se déroule soit dans la région de Guercif soit dans celle de Tahla : ce sont là nos principaux pâturages d'hiver ; nous autres pasteurs - éleveurs de Bou Iblân. »

les propriétaires se mettent en quête d'autres pâturages où se situera l'emplacement d'un nouveau bivouac. Le 15 novembre, le 20 au plus tard, on se met en route. A mesure que chaque tente est prête, bêtes et gens partent sans ordre et sans autrement tarder. Le convoi s'échelonne dans la montagne.

La Gaâda de Debdou

La Gada de Debdou domine en falaise la plaine de Tafrata. Cette zone est située dans le prolongement du haut atlas qu'elle raccorde à l'Atlas Saharien d'Algérie, de sorte que par inadvertance, les transhumants marocains se retrouvent parfois de l'autre côté de la frontière, dans la partie de la « meseta Oranaise ».

Le transhumant doit fuir la neige et s'abriter du froid de l'hiver, se rapprocher des ses terres, les fumer les ensemencer de maïs, procéder aux emblavures d'automne. Les hommes achèvent à la hâte les labours d'automne, tandis que par petites étapes les Iâzzaben se sont rapprocher des grandes tentes ramenant du Jbel les moutons ayant brouter l'herbe fine et recherchée de la montagne.

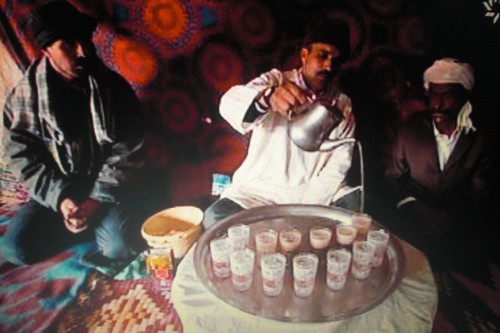

Des rites président au renouvellement du foyer. Chacun ravive son propre feu et en garde jalousement la flamme. Le souper sera plus abandon que de coutume, et l'hospitalité somptueuse pour ceux qui peuvent égorger un mouton.

La toiture de la tente est généralement agrémentée sur sa face interne de caractères tifinagh. La première nuit qu'on passe au nouveau bivac, les femmes, avant toute chose, jettent du sel sur le terrain réservé à la tente et à ses dépendances. Elles fumigent avec du charbon à glu (Addad), l'emplacement destiné aux jarres de lait.Ce travail fini, l'une d'elles dit :

« Que Dieu fasse du nouveau bivac un emplacement de paix ! »

Une autre répond :

« Que Dieu vous le procure ! »

Les pasteurs de tous les pays observent des usages identiques.

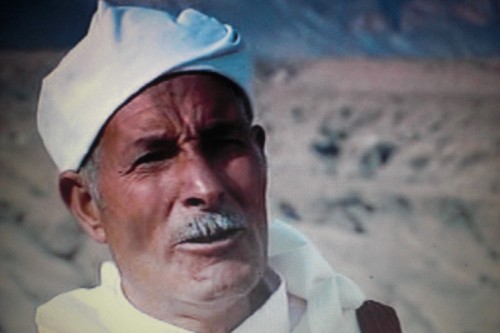

Mazza Ben Youssef :"Jadis la forêt couvrait toute cette région, d'essences forestières diverses, tel le thuya, le genévrier, le chêne vert, le pistachier que vous voyez autour de moi. A partir de son fruit on prépare localement une concoction administrée pour les maux de l'estomac. C'est une essence dont les clercs tirent l'ancre dont ils écrivent leurs hagiographies et leurs talismans. »

La fleur de pistachier dont on se sert pour raviver la mémoire

Cheïkh Abdellah Yahya :

« Quand la France a commencé par occuper le Maroc du côté Est, ils se sont d'abord établis à Mahiridja, d'après ce que nous ont raconté nos anciens. Les montagnards de Tamjilt, Bni Smint, Bni Abdellah, Bni Bou Raïs, transhumaient vers cette direction. De la montagne, ils partaient vers la plaine avec leurs tentes et leurs troupeaux. Les deux premières années ils descendaient vers la plaine sans qu'ils soient inquiétés. Mais au bout de la deuxième année de leur établissement à Mahiridja, les troupes françaises les ont appréhendé ainsi que leurs troupeaux[1]. On a emprisonné les gens. On les a enchaîné. Ce qui est resté de la chaîne, on l'a mis au capuchon du burnous de l'un des prisonniers, puis on les a conduit au lieu où se rencontrent les oueds, près de Taourirt. Ils sont restés emprisonnés là pendant deux ans. Parmi ceux qui ont été emprisonnés à Mahiridja, il y avait mon grand père ; on l'appelait Mohamed Ou Ali Yahya et son frère Ali Yahya. De notre douar, il y avait aussi Moummouh Ou Rahhou.Mon grand père est arrivé à s'enfuir en creusant un trou dans le mur de la prison. Il avait laissé derrière lui, son frère et son compagnon : tous deux sont morts en captivité, et ont été ensevelis au cimetière de Mahiridja. Deux autres , également originaires du douar Bni Smint, ont été exécuté sur place : l'un s'appelait Benali Ou Rahhou, et son frère qui s'appelait M'hand Ou Rahhou. Ils ne les ont pas fusillé ; ils les ont exécuté aux sabres. Morts enchaînés.Ils sont restés enterrés la -bas pendant deux ans.

Deux villageoises Bni Smint

M A H I R I D J A

Vers la fin de 1913, le commandement décide d'installer un poste provisoire à Mahiridja, qui sera achevé, comme l'indique la plaque commémorative, deux ans plus tard, en 1915. Cette mesure a pour but d'interdire les pâturages d'automne du Maârouf des Bni Waraïn. C'est de la Gada de Debdou que les troupes françaises sont arrivées à la plaine de Tafrata, où ils bâtirent une forteresse à Mahiridja, bloquant ainsi l'accès aux pâturages d'hiver, que les transhumants ont de tout temps effectué vers la plaine.Les Aït Maqbal , et les Aït Bou Illoul ont ainsi perdu plus du tiers de leurs troupeaux du fait du blocus systématique inauguré à leur encontre en 1923 par les avants postes français.

Dans le programme de l'année 1918, le général Lyautey prévoit des actions des troupes de Taza contre les Bni Waraïn, en particulier contre la très remuante tribu des Bni Bou N'çor.

L'entrée principale du poste de Mahiridja, achevé en 1915

Au début du printemps 1912, les Bni Waraïn de l'Est se sont installés entre la Moulouya et Debdou, pour interdire aux français la plaine de Tafrata. Un goum est attaqué au cours de la reconnaissance sur la Gada. Les Français concentrent toutes les unités disponibles à Fritissa, en Tafrata.

Finalement le relief complexe et fortement acceidenté a joué le rôle de la cinquième colonne dans la lutte de ces montagnards aguerris contre la pénétration coloniale .

Semi-nomades, semi-sédentaires, certains Bni Wuaraïn de l'Est étaient obligés de composer avec les troupes Françaises pendant l'hiver pour permettre à leurs troupeaux de pâturer dans la plaine du Melloulou et de la Moulouya. Vaguement ralliés pendant l'hiver, ils deviennent de véritables ennemis pendant l'été et les Djiouch Bni Jellidacène pillaient les populations soumises. La première guerre mondiale, et la guerre du Rif ralentissent l'activité militaire dans la région.

Abdelkader MANA

02:37 Écrit par elhajthami dans Le couloir de Taza | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : le couloir de taza, histoire, vie pastorale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

15/10/2010

La montagne magique

Bou - Iblâne

La montagne légendaire

Souffle !Souffle ô Bou - Iblâne !

Rafraîchit l'air du plat pays

Car la belle n'est pas habituée à une telle chaleur !

Ô Bou - Iblâne ! N'était le froid, j'aurai planté ma tente sur ton sommet !

Le « Moussa Ou Saleh », le plus haut sommet de Bou-Iblân, culmine à 3215 mètres .

Tout un cycle de légende est lié au massif de Bou-Iblâne, enneigé et inhabitable en hiver. D'après une vieille légende « Moussa Ou Saleh » habitait Tlemcen. Il possédait un cheval et faisait preuve de prodiges. Un jour une fourmi l'a piqué. Il l'enferma alors dans un étui en roseau avec un grain de blé tendre. Au bout d'un an, elle n'a consommé que l'équivalent de sa tête de fourmi. Quand le Roi de l'époque l'a su, il ordonna séance tenante qu'on fasse venir « Moussa Ou Saleh ». Il s'adressa à ce dernier en ces termes :

- Puisque tu as emprisonné une fourmi innocente , tu seras emprisonné pendant un an !

- A vos ordres, Roi du Temps : jugez comme bon vous semble ! lui rétorqua « Moussa ou Saleh ».

C'est ainsi qu'il demeura en prison pendant un an. Il demanda à sa mère de bien prendre soin de son cheval, de ne l'engraisser que de blé, en le gardant à l'ombre, loin du soleil.

Le Roi, lui demande de choisir l'aliment qui sera le sien.

- Le lait dont je peux boire l'eau et manger le fromage..

Un jour, il leur dit :

- Il faudrait qu'on organise une fantasia !

- Moussa s'enfuit ! Moussa s'enfuit !

A chaque étape ses poursuivants demandent aux gens :

- Un cavalier, est- il passé par là ?!

Invariablement, on leur répond:

- Nous n'avons vu passer qu'un corbeau portant une laine blanche à son bec !

- Que faites - vous ? leur demanda -t-il.

- Nous venons de creuser la tombe d'un homme de votre taille,. Veux - tu t'y mettre pour qu'on puisse mesurer si elle lui convient ?

- D'accord ! dit - il, en s'y glissant illico.

Ils lui firent alors sentir une fleur sauvage, et il en mourut d'une mort subite.

Le chant du pays se rythme au tambourin

Le rythme de Bou Iblân scintille au firmament

La danse pastorale est une ondulation de la montagne

Hautes sont les cimes, limpides sont les sources

Drues, les vallées de la montagne à Meskaddal

Où chaque année, on célèbre les pâturages d'été...

Vertes, les prairies de la plaine d'Azaghar

Où chaque année, On célèbre les pâturages d'hiver...

La danse chantée symbolise tout l'art musical berbère et se nomme Ahidous , chez les Braber. Sa caractéristique est d'être une ligne ondulante. Cela symbolise - t- il l'ondulation des blés ? Ou bien plutôt celle des chaînes des montagnes ? L'Ahidous est la manifestation musicale et chorégraphique la plus complète de la montagne berbère dans le Moyen Atlas. Chez les Bni Waraïn, comme dans le reste du Moyen Atlas, le principal divertissement des adultes réside dans les réunions d'Ahidous, qui se forment parfois les soirs d'été au centre du village. Outre la rangée des participants, il y a le compositeur qui leur souffle le refrain qu'ils répètent indéfiniment, dénommé « Bou- izlân »,« bou-walloun ». Les danseurs esquivent rythmiquement les figures de l'Ahidous, entraînés par les « Bou-walloûn » - panctuant la courte et roque mélopée des notes brèves et sèches de leurs tambourins. Les joueurs se saisissent mutuellement les mains pour s'agiter ensuite en cadence avec frénésie.

Maghraoua au sud de Taza

Chez ces anciens pasteurs - nomades, le nom de « Douar », éveille l'idée d'un groupement de tentes disposées en rond. C'est au pied de Bou - Iblâne et de son ancien volcan éteint, que se situe Bni Smint, le village des hauteurs où nous a accueilli Cheïkh Abdellah Yahya :« Douar Bni Smint comprend trois fractions qu'on appelle ainsi : Aït Messaoud, Aït Hammad, Aït Âbboud. D'après ce qu'on nous a toujours raconté, ces trois fractions avaient un ancêtre commun. Trois fractions issues d'un seul ancêtre. Le douar Bni Smint est au pied du mont « Moussa Ou Saleh ». Il se situe entre les monts « Moussa ou Saleh » et Bennacer. Ici la maison a deux niveaux : le rez de chaussée, réservé à l'étable et aux fourrages. Et l'étage réservé à l'habitation et au magasin de stockage des céréales et de la nourriture. Le bétail est parqué dans la partie inférieure de la maison dénommée « Ifri », là où on stock les fourrages. Dans la partie supérieure se trouve Thanout, où on stock les grains, et Akham où se trouve la cuisine et la chambre où vit la famille. On donne à cette partie habitable de la maison le même nom qu'on donne à la tente de la transhumance. On accède par un étroit et rude escalier aux chambres de l'étage : l'une sert de cuisine, l'autre de grenier, et une troisième, Tamsrît, où l'on reçoit les invités. »

La vieille mosquée en bois de cèdre des Bni Smint

Le transhumant considère la mosquée comme le « pieu du douar », son soutient moral et spirituel. Le proscrit est assuré de trouver avec un refuge, sa subsistance, et le pauvre, à sa mort, un linceul et des funérailles décentes. Elle l'avertit de tout danger, et à ce titre, il la révère autant qu'il la craint.

En plus des terrains de culture à la lisière du douar, les Bni Smint, disposent là haut au Jbal Jarrah, de terrain de parcours pour tout le monde, ainsi que des terrains de culture pour chacun. Quand arrive le froid, ils quittent la tente pastorale pour la maison en pisée. Et dés les prémices des premières neiges, ils se replient à nouveau sur leur douar, où commencent les préparatifs de la transhumance d'hiver vers la plaine, où seront entamés les labours.

La vieille bergère se déplaçait avec son troupeau vers la steppe de Taïzirt. En compagne de son mari, de son berger et de ses nombreux vaux. Quand les sept nuits froides de Hyân sont arrivées, elle dit à son mari :

-Il faut qu'on monte en haute montagne.(où ils possédaient une bergerie au Moussa Ou Saleh).

-On ne quittera ici, que si le grain est mûr, lui répond son mari.

Elle ordonne alors au berger :

- Vas en pâture, sur les terres de laboure, et ramènes - moi une vieille épis pour que je puisse faire croire à mon mari que la période des moissons est déjà là, et que nous devons entreprendre la transhumance d'été.

Après avoir tâté la vieille épis, son aveugle de mari, il lui dit :

- Il est temps en effet de transhumer au « Moussa Ou Saleh ».

Au bout d'un séjour de trois jours là -haut, Hyân est allé voir mars :

- Ô mars, toi qui préside au printemps ! Peux - tu me prêter trois jours de mauvaises augures, pour que j'en pétrifie la vieille ogresses ?!

C'est ainsi que mars avait accordé à Hyân, les trois jours de mauvaises augures, qui pétrifièrent, la vieille , son mari, son berger, et ses vaux.

Un vieux genévrier est au cœur de ce village des hauteurs « Au milieu du douar, il y a un arbre dénommé « Taqqa » en berbère, nous explique notre hôte. Cet arbre a toujours été au milieu du douar, peut - être depuis quatre, cinq, voir six siècles au moins. C'est un arbre destiné aux prières de la petite et de la grande fête. Il est toujours au centre de la vie sociale du douar. » C'est sous ce genévrier millénaire, arbre à palabre consacré par les usages séculaires que la Jmaâ décidait aussi bien des affaires courantes que de la guerre.

Ces transhumants sont de farouches guerriers qui s'étaient toujours opposés aux envahisseurs venus de l'Est, les hordes hilaliennes et Maqil du Moyen Âge, les incursions turcs et au tout début du 20ème siècle, l'arrivée des colonisateurs Français comme le relate notre hôte Cheïkh Abdellah Yahya :« Il y avait un homme du nom de Mohamed Ou Qasso, originaire de douar Tighza, qui s'était réfugié ici, à l'arrivée des Français. Il a résidé ici avec sa famille jusqu'à la prise de Tamjilt. Une fois montés jusqu'ici, les soldats français ont commencé à égorger et à dilapider le troupeau du vieil homme sous ses propres yeux. Ses enfants prirent la fuite vers le Sahara. D'après ce que nous ont raconté les témoins oculaires, en partant d'ici, ils affrontèrent les français sur leur chemin à Oulad Ali. De là, ils continuèrent en direction du Sahara, mais à nouveau les français leur barrèrent la route au lieu dit « Tazegzaout », au djebel Aïachi : des indicateurs les ont trahi. Encerclés par l'armée françaises, ils ont lutté jusqu'à la mort. Les femmes et les enfants qui ont survécu, les français les ont ramené ici à Berkine. »

Arbre au port majestueux et à la vie séculaire, le cèdre peut atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur et 2 à 3 mètres de circonférence.

Arbre millénaire sur montagne légendaire, le cèdre est le symbole de l'éternelle jeunesse, puisqu'on en trouve des spécimens qui datent de 1200 ans. En raison de sa longévité, les anneaux transversaux du cèdre - qui témoignent des années sèches et des années humides - ont permis aux chercheurs d'établir une chronologie pour mille ans d'histoire climatique du Maroc.

Abdelkader Mana

03:55 Écrit par elhajthami dans Le couloir de Taza | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : le couloir de taza, histoire, bou iblan, bni warain, cedre de l'atls, transhumance |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

14/10/2010

La danse du baroud

La danse du baroud

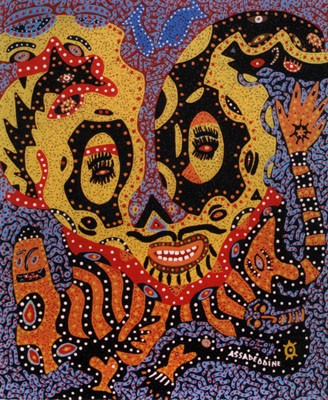

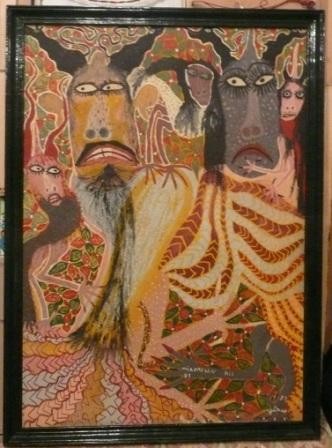

Carnaval masqué chez les Ghiata Ba Cheikh :"Ce carnaval a lieu chez nous à la fête du sacrifice. Au dixième jour après le sacrifice. Je dormais - seul Dieu ne dort jamais !- et je me voyais en rêve masqué dans une mascarade comme celle-ci!"

Tous les villageois participent à ce pré théâtre populaire dont les dialogues et les musiques sont entièrement improvisées avec leurs personnages burlesques dotés de baraka. Des offrandes sont recueillis par ces personnages burlesques et masquées au cours des tournées aumônières devant les hameaux. Par Abdelkader Mana

Chez les Ghiata, le printemps revêt une exubérance certaine. Avec cette végétation luxuriante, ces chants d'oiseaux au creux des boccages et aux cimes des arbres, on comprend l'enthousiasme des anciens voyageurs andalous qui sont passés par là. C'est une fraîche oasis qui fait un agréable contraste avec les paysages dénudés de l'Est, donnant à la campagne de Taza une dimension méditerranéenne particulièrement riante.

Les jardins et les vergers Ghiata entourent presque entièrement l'éperon et la ville de Taza. La végétation arborescente comprend surtout des oliviers : Taza produit une assez grande quantité d'huile et il y a de nombreux pressoirs au creux des vallons autour de la vieille cité. Une des caractéristiques des Ghiata est qu'ils mettent leurs maisons à l'abris des regards au fond des vallées, et non pas au sommet des montagnes comme font les berbères du sud pour faire face à l'ennemi venu de la plaine.

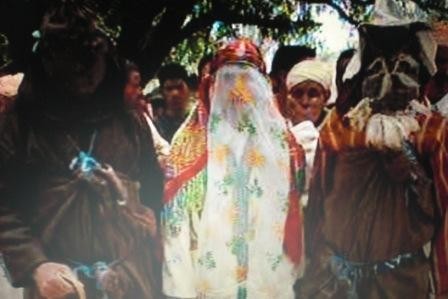

On retrouve chez les pasteurs Ghiata de la montagne, la même fête carnavalesque qui s'observe à l'Aïd El Kébir, sous le nom de Bilmaun au Haut Atlas, de Boujloud, à Fès, et qu'on appelle Ba Cheïkh, chez les Ghiata, les Tsoul et les Branès dans la région de Taza. Le personnage essentiel s'y montre revêtu de peau de mouton ou de chèvre.Le sacrifice suivi de la mascarade constitue deux épisodes d'une même cérémonie. La peau dont le personnage est revêtu provient des victimes sacrifiées le premier jour de l'Aïd El Kébir.

« Ba cheïkh »,« Souna », la « fiancée » et le « mari de Souna »

Le carnaval comporte trois principaux personnages :

« Souna », la « fiancée », « Ba cheïkh » le « mari de Souna », convoitée par un troisième personnage masqué mais plus jeune :il dispute Souna à son aîné. Le quatrième personnage est celui du « juif » qui ravit « Sona », l'enlève et la fait disparaître pour exiger l'équivalent de la dote à sa restitution.

A Bachiyne , fraction Ghiata , le personnage masqué de Ba Cheïkhm , nous fit cette déclaration :

« Qu'Allah nous préserve des écarts du langage ! Amis ! Ce carnaval légué par nos ancêtres et parents, continuons à le fêter ! Nous l'avions fêté avec feu Ali Zeroual, et avec Mohamed Bougrine, que Dieu ait son âme, et avec Ba Chiboub qui a soixante dix ou quatre vingt ans. J'ai joué avec Mestari Driss qui était presque centenaire, et je continue à apprendre aux jeunes.

On lui demande :

- l'amèneras tu avec ses cornes ?

Oncle Ba Cheïkh :

- Il sera avec ses cornes !

Passion des Dionysos

" Chacun sait comment le théâtre est sorti chez nous des mystères de la Passion qui se sont peu à peu mondanisés, écrit E.Doutté: or nous savons pareillement que les carnavals du Maghreb ont engendré, , une sorte de théâtre rudimentaire, qui ne se borne plus au thème primitif, mais comporte, au Maroc par exemple, des représentations burlesques très variées. De semblables petites représentations sont rares en dehors de la fête de l'achoura et de la fête que nous avons seulement mentionné, du Roi des tolba, très analogue au carnaval et vraisemblablement d'origine semblable. Même la fête de l'achoura n'a pas , chez nos indigènes produit de véritable art dramatique : c'est à peine si on signale en dialecte zénatie les dialogues récités lors de la fête de l'achoura, du Ramadan etc. , par les membres du chaïb achoura, sorte de confrérie théâtrale et satirique qui a beaucoup de ressemblance avec les frères de la Passion et les Enfants sans soucis de la littérature française à la fin du Moyen - Âge."

Nous avons filmé ce carnaval en 2006 à Bachiyne, fraction Ghiata située à la lisière de la montagne et la grande confédération des tribus Bni Waraïn : Un personnage identique à Ba Cheikh existe chez les Bni Waraïn voisins qui célèbrent également leur carnaval à l'Aïd El Kébir. En effet, parmi les types carnavalesques figure la soi-disant « fiancée de Bou jloud », Taslit ou Bou Jloud représentée par un homme déguisée en femme vêtue d'une magnifique handira. De semblables petites représentations sont rares en dehors de la fête de l'achoura et de la fête que nous avons seulement mentionné, du Roi des tolba, très analogue au carnaval et vraisemblablement d'origine semblable. Dans le nord du Maroc, le carnaval paraît également très répondu : nous savons qu'il existe à Tanger ; on l'a signalé à Fès, enfin il a été décrit en détail pour le Rif, pour les Djbala et pour la tribu des Zkâra. Dans le Rif on représente le Ba Cheïkh (mot qui veut dire, un chef et en même temps vieillard) : c'est un personnage âgé, avec une citrouille sur la tête, une peau de hérisson, en guise de barbe, deux défenses de sanglier de chaque côté de la bouche etc. à côté de lui sa femme est figurée par un individu déguisé, avec des fers à cheval en guise de pendants d'oreilles, un collier d'escargots au cou, un autre personnage représente l'âne, monture de Ba Cheïkh , derrière marche le juif, sordide caricature d'un fils d'Israël.

Ce spectateur a l'allure du vrai Ba Cheikh dissimulé parmi le public Le personnage du soldat : ce quatrième personnage ravit « Sona », l'enlève et la fait disparaître pour exiger l'équivalent de la dote à sa restitution.

Boulebtaïn, en arabe et ilmen en berbère dont le pluriel est Bilmawn. Les deux termes signifient « homme vêtu de peaux ». Boujloud ou Bilmawn, ou encore Ba Cheïkh au nord du Maroc ; ce sont successivement les noms des personnages masqués du carnaval de l'Achoura et de la fête du sacrifice : personnage central de la procession masquée répondant selon les lieux aux noms de Boulebtaïn, Boujloud,Herma, en ville arabophone ou encore de Bilmawn et Bou-Islikhen au Haut-Atlas berbérophone. Ces processions et mascarades s'intercalent entre le sacrifice et le Nouvel An. Ils sont liés à la fête du sacrifice dans la campagne et à celle de l'Achoura dans les villes. Pour Emile Laoust ces mascarades masquées constituent les débris de fêtes antiques célébrant le renouveau de la nature, capturée par le calendrier musulman :« Au Maroc, des fêtes carnavalesques d'un genre spécial s'observent partout à l'Aïd el Kébir ; le personnage essentiel s'y montre revêtu de peaux de moutons ou de chèvres. Le Berbère n'aurait - il pas établi un rapport si étroit entre le sacrifice du mouton, ordonné par l'Islam, et la procession carnavalesque d'un personnage vêtu de peaux qu'il aurait vu en ces deux rites, deux épisodes d'une même cérémonie...L'Aïd El Kébir s'est substitué, en Berbérie à une fête similaire qui existait déjà et au cours de laquelle les indigènes sacrifiaient un bélier et se revêtaient de sa dépouille. Si l'on y rappelle que le bélier fut autrefois l'objet d'un culte dont le souvenir s'est conservé tard dans le pays, on voudra peut - être voir dans les mascarades actuellement célébrées à l'Aïd El Kébir, la survivance de pratiques zoolâtriques dont l'origine se perd dans les âges obscures de la préhistoire. »

Masques et mascarades

Chez les Aït Mizan du Haut Atla, ces peaux sont plaquées à même sur le corps nu du personnage masqué. Celle qui lui couvre les bras est disposée de manière à laisser les sabots pendant au bout des mains. Sa figure noircie à la suie ou avec de la poudre disparaît sous une vieille outre à battre le beurre qui lui sert de masque. Sa tête est agrémentée de cornes de vache ou coiffée d'une tête de mouton dont les mâchoires écartées par un bout de roseau lui font faire la plus horrible grimace. Une orange garnie d'un bouquet de plumes est souvent piquée à l'extrémité de chaque corne ; des branches de verdure lui couvrent parfois la tête ou les épaules. Enfin deux ou trois colliers, un immense chapelet aux grains fait de coquilles d'escargots, et de puissants attributs de mâle complète l'accoutrement du personnage hideux.

Chez les Jbala on parle plutôt de Ba Cheikh, un vieillard lubrique à la barbe blanche, habillé de « haillons sordides », portant « une peau de bouc en guise de bonnet » et égrenant un chapelet de coquilles d'escargots. Ses organes génitaux sont bien mis en évidence : « une lanière de peau de mouton avec sa laine et deux aubergines entre les jambes, simulant les organes de reproduction ». Telles était les observations qu'avait noté Mouliéras au début du 20ème siècle, à propos de ce qu'il appelle le carnaval djebalien.

On peut se demander aussi si le nom des Ghiata ne provient pas de "Ghiata" (les hautboistes), parce que le hautbois est omniprésent dans leur musique...

Dans sa « Reconnaissance au Maroc » le Vicomte Charles de Foucauld, raconte ces évènements en ces termes : « La fabrication des balles et celle de la poudre sont la principale industrie de la tribu : il y a 80 maisons où l'on s'y livre. Les Ghiata peuvent, je crois, mettre en ligne environ 3000 fantassins et 200 chevaux. C'est une tribu belliqueuse et jalouse de son indépendance. Ses six fractions sont journellement en guerre entre elles, mais elles s'unissent toujours contre les ennemis communs. Il y a environ sept ans,Moulay El Hassan voulut la soumettre ; il marcha contre elle, à la tête d'une armée : ses troupes furent mises en déroute, lui-même eut son cheval tué dans la mêlée. Le combat eut lieu dans la montagne, sur les rebords de l'oued Bou Guerba. Ils ne marchent jamais qu'armés, et ont sabre et fusil : ici, chacun pour soi avec son fusil. »

La fraction des Bni Snan, est située à l'Est de Taza. « La danse du baroud », nous l'avons hérité de nos ancêtres. Toutes les fractions Ghiata se distinguent par cette danse . Même si chaque douar a son propre style.Les Ghiata - Ouest ne pratiquent pas cette danse , par contre ils chantent, en rythmant leurs chants de percussions. Mais quand ils ont un mariage, c'est à nos fantassins et à nos musiciens qu'ils font appel. Car, ce sont, nous autres , les Ghiata - Est qui pratiquent cette danse du baroud.Chaque année, nous portons un sacrifice aux chorfa d'Ouazzane et à Moulay Idriss Zerhoun. On passe deux à trois jours à ce moussem et jusqu'à nos jours, la fraction M'tarkat, reste fidèle à ce pèlerinage de Moulay Idriss Zerhoun.La danse du baroud se pratiquait après chaque victoire et au retour de chaque expédition guerrière contre les infidèles. C'est le leader du combat, sa tête de lance qui menait cette danse guerrière qui se déroulait au hameau jusqu'à l'aube. »

Les Ghiata sont essentiellement montagnards. La partie de leur territoire située en plaine est très fertile, mais peu étendue comparée à l'épais massif montagneux : là sont leurs villages et leurs cultures, sur de hauts plateaux, dans de profondes vallées presque inaccessibles ; ces vallées sont d'une fécondité extrême, ombragées d'amandiers, et produisant de l'orge en abondance.

D'après Az-Zaïani, qui fut gouverneur de Taza en 1787 et qui est l'auteur du Torjouman les Ghiata appartiendraient aux berbères Botr, ils seraient de la même famille que les Meknassa et les Mtalssa. Il est certain que les diverses fractions des Ghiata n'ont pas une origine commune. Les Riata ne parlent plus la langue berbère. Ils sont en réalité bilingues. Sauf la fraction montagnarde des Ahel Doula, qui sont en contact direct avec les Bni Ouarayen. Les Ghiata et les Bni Ouarayen représentent les vieilles populations stables de ces montagnes. Etant les premiers à être en contact avec les migrations en provenance d'Orient, les Ghiata, de même que les autres tribus de la trouée de Taza, ont été plus précocement touchés par l'arabisation que les autres tribus berbères du Maroc.

Depuis les versants nord de la montagne Ghiata , où existent des sources importantes, et d'où les oueds dévalent les pentes, l'eau de la montagne est amenée, par une canalisation, au sommet de l'éperon sur lequel est construit Taza. L'eau était acheminée vers la ville par des canalisations à ciel ouvert. Le tiers de cette eau était accordé en main morte à la grande mosquée de Taza ainsi qu'à ses bains maures. Cette seguia se trouvait sous le contrôle des Ghiata qui n'hésitaient pas à la couper tenant toute la ville à leur merci. De la Martinière qui est passé près de cette ville en 1891, a constaté que les Ghata exerçaient une domination absolue dans la vallée de l'innaouen, à cette époque. Le vicomte Charles de Foucauld de passage à Taza en 1883, a aussi signalé l'état misérable des citadins cruellement opprimés par les Ghiata. Aujourd'hui encore, le cavalier Bécharine que nous avons rencontré lors de notre tournage se souvient :

«Toute la production agricole locale est destinée à Taza. Elle n'est pas commercialisée ailleurs. Elle est destinée à l'autosuffisance de la médina de Taza. Que cette production agricole soit maraîchère, céréalière, ou d'huile d'olive, c'est ici que résidait à l'époque la source d'alimentation de la ville.

Selon un cavalier du nom de Bécharine :« L'avènement de Moulay Idriss fut troublé par des guerres. Pour lui marquer leur soutient, la fraction Bni Bou Qitoun accompagnée de ss esclaves avaient planté ses tentes auprès de la sienne à Fès .

Les Ghiata se disent les « aides par excellence de la dynastie Idrisside » . Encore de nos jours,on peut recueillir chez eux, cette tradition selon laquelle, Idris 1er leur aurait donné ce surnom qui signifie « le secours de la religion. »

Le cavalier Krirech nous dit : « On raconte qu'Idriss 1er a appelé les « Ghiata » à son secours , c'est le sens et l'origine de leur nom qui signifie « secours » en arabe. Il y a les Ghiata- Est et les Ghiata- Ouest. Le territoire de ces derniers s'étend de oued Bouhlou au col Touaher. Et celui des Ghiata - Est , de col Touaher à Ahl Doula. Les Ghiata - Est se composent des fractions suivantes : Bni Bou Qitoun, qui entourent Taza de toutes parts, Bni Ouajjan, Bni Bou Ahmed, Bni Snan, Galdaman, Ahl Doula. »

Région de passage et de contact à travers les siècles, le couloir de Taza abrite des tribus arabisées tels les Ghiata, qui sont cités dans ces régions depuis au moins l'arrivée de l'Islam au 7ème siècle. L'histoire montre d'ailleurs, que les grandes migrations et les conquérants ont souvent emprunté cette route. Le couloir de Taza, constitue de tout temps une voie de communication importante entre les steppes désolées des hauts plateaux de l'Oriental marocain et les riches plaines du Gharb. Sur le chemin du pèlerinage à la Mecque, « Triq Sultan » était ponctuée de Kasbah, à la fois étapes de caravanes et forteresses défensives face à l'ennemi héréditaire en provenance de l'Est que ce soit les Abdelwadides de Tlemcen ou plus tard, les Turcs.

En 1680, Moulay Ismaïl, plaça en différents points de la route d'Oujda à Fès, des garnisons chargées d'assurer la sécurité des communications, dont celle de M'soun. Ces kasbah -garnisons avaient pour mission de faire face au péril turc établi en Algérie.

La kasbah de M'soun occupe une position stratégique importante reliant l'Est et l'Ouest du Maroc à l'entrée de la trouée de Taza. Historiquement, elle reliait Tlemcen à Fès à travers Taza. On dit qu'elle fut construite du temps de Moulay Ismaïl. On dit aussi que Jilali Bouhmara fut blessé dans une bataille ici - même. C'est à partir de là que sa trace fut perdue et qu'on n'entendit plus parler de lui.

La kasbah de M'soun est occupée le 11 mai 1912par l'armée Française en provenance d'Algérie. Avec l'occupation de la kasbah de M'soun, une réaction se produit chez les Mtalsa ; des feux apparaissent dans la montagne, et le soir - même les français subissent une attaque. A la fin du mois d'avril 1912, les émeutes de Fès provoquent l'effervescence sur la rive gauche de la Moulouya ; les tribus sont rassemblées à M'soun. Le 26 juin 1912, les troupes françaises s'installent à Guercif. C'est dans ces conditions, qu'il était devenu possible aux troupes coloniales de réaliser la jonction tant souhaitée entre le Maroc Oriental et le Maroc Occidental.

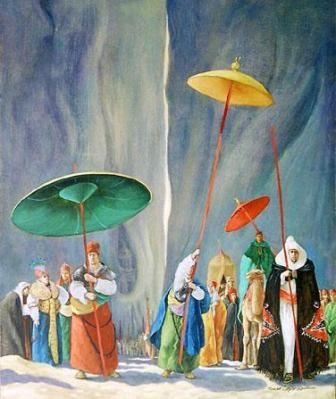

Lyautey et Moulay Hafid d'après Roman Lazarev

Pour M'hamed Chlioueh, moqadem de la cavalerie Ghiata :

« A partir de 1912, la France a occupé la kasbah de M'soun aux environs de Taza. Ils sont restés là quelques jours avant d'entamer leur marche en direction de Taza à travers oued Boulejraf situé dans la commune de Galdaman. A partir de là les Ghiata les ont attaqué ainsi qu'à Galdaman, jusqu'au lieu dit « Lamtiq » situé dans la commune de Bab Boudir. C'est là qu'ils ont entamé leur guerre contre le colonialisme, à Galdaman et chez les Branès, et ce jusqu'à l'avènement de l'indépendance du Maroc en 1956. »

C'est en effet , à l'oued Boulajraf que les troupes françaises, en provenance d'Algérie ont rencontré les premières résistances marocaines, comme le soulignait, le 8 mai 1914, le capitaine Caussin, dans son journal de route « vers Taza » : « Des hauteurs de Jbala part un feu nourri. Le convoi se rassemble et fait une courte halte en avant de l'oued Boulajraf. Notre marche rapide et inattendue réveille les douars voisins de la piste. Il est décidé un mouvement simultané des troupes en provenance du Maroc Oriental et du Maroc Occidental pour alléger l'effort réciproque. »

Les Français parcourent la région avec un groupe de 2300 hommes. Pourtant cela n'intimide pas les Bni Waraïn : le 9 avril 1912, à la pointe du jour, environ 2500 guerriers foncent sur la reconnaissance de Mahiridja. Dés le début le combat prend une allure très violente, l'action s'étend peu à peu sur un fond de huit kilomètres : 200 morts côté marocain et 28 tués côté français. Les Bni Waraïn restent déterminés et très hostiles, et ne songent nullement à dissoudre leur rassemblement à Bou Yaâcoubat. D'ailleurs une Harka des Ghiata et Houwara, formée dans la région Taza - Msoun, vient les appuyer ; en fin avril 1912 ; elle s'installe à Safsafat sur le Melloulou , puis vers le 10 mai 1912, elle atteint la Moulouya à Sidi Bou Jaâfar. Les forces des dissidents s'élèvent alors à environ 4500 combattants. Vers la fin de 1913, le commandement décide d'installer un poste provisoire à Mahiridja, qui sera achevé, comme l'indique la plaque commémorative, deux ans plus tard, en 1915. Cette mesure a pour but d'interdire les pâturages d'automne du Maârouf des Bni Waraïn.

« Ce jour du 10 mai 1914 va marquer une date mémorable dans l'histoire de notre conquête marocaine. La grande voie de pénétration, l'antique « Triq Sultan » va s'ouvrir devant nous. Les Rhiatas de l'Est cherchent à sauver la face :une ère nouvelle commence pour le Maroc. A travers les champs et les jardins où les oliviers répondent une ombre bienfaisante, le convoie s'achemine vers la ville. Des montagnes qui semblent l'encercler, une vaste kasbah profile au sommet d'une crête ses murs rougeâtres. Une immense clameur salue cette vision encore lointaine :Taza !Taza ! Tout un chacun se sent puissamment attiré vers ces hautes murailles encore estompées par la brume matinale. Ce soir nous camperons dans Taza la mystérieuse. »

Par le passé, les Ghiata assiégeaient la ville et lui coupaient eau et nourritures. Les citadins ne pouvaient sortir sans l'accord des Ghiata. Alors, ils portèrent plainte auprès de Hassan 1er qui attaqua avec sa Mehella, les Ghiata dans ces montagnes. Il y avait beaucoup de brouillard, ce jour là, de sorte que l'expédition s'arrêta à « Bouguerbane » sans parvenir aux hauteurs de « Ras el Ma ». L'attaque eut lieu un vendredi. »

Au milieu du mois de septembre 1874, Hassan 1er entra à Taza. Les tribus de la province lui envoyèrent aussitôt des députations. Le souverain se montra bienveillant, sauf envers les Ghiata auxquels il reprochait d'opprimer constamment les citadins ; il infligea aux fractions les plus compromises d'entre eux, une forte amende, qu'ils payèrent sans résistance. L'année suivante, Hassan 1er sorti de Fès, pour se rendre à Oujda. Il atteint Taza au mois de juillet et fit camper son armée vers Draâ Louz,(le bras des amandiers) au pied des montagnes Ghiata. La tribu ne consentit à verser qu'une faible partie des vivres qui lui étaient demandés. Le jeudi 20 juillet 1876 Hassan 1er lança ses troupes contre une fraction Ghiata. Le lendemain le Sultan tenta de pénétrer au cœur de la montagne. Les Ghiata avaient établi des barricades en travers de tous les passages. A un certain moment l'armée assaillante se trouva acculée à un profond ravin ; les Ghiata firent alors une violente contre - attaque. Le porte étendard tomba.

Aveuglés par la poussière que soulevaient les chevaux et par la fumée de la poudre, les soldats se précipitèrent pêle-mêle dans le ravin et s'y écrasèrent. Il y eut bientôt dans toutes les crevasses un amoncellement de bagages et de cadavres d'hommes et de chevaux. Hassan 1er dut mettre pieds à terre pour sortir du terrain affreusement coupé, dans lequel avait péri la plus grande partie de sa cavalerie. Il laissa aux mains des Ghiata de nombreux trophées et avaient failli perdre ses femmes. Le Sultan parvint enfin à rallier ses troupes et les Ghiata se retirent au sommet des montagnes en abandonnant leurs villages et leurs vergers. Ayant reformer son armée, Hassan 1er, retourna dans la montagne sans rencontrer âme qui vive, puis il se porta à Oujda. A son retour les Ghiata se soumirent.

Tabjia (canoniers) d'après Roman Lazarev

Après la mort de Hassan 1er le7 juin 1894, un agitateur se mit à parcourir la vallée de l'Innaouen, au courant de l'été 1902, en prêchant l'insurrection. Il était monté sur une ânesse, ce qui lui valu le surnom de Bouhmara. Ce personnage se faisait passer pour Moulay Mohamed, le frère du Sultan, et l'on ignora longtemps sa véritable origine. C'était en réalité un nommé Jilali Ben Driss Zerhouni. Il s'attribuait le nom de Moulay Mohamed afin de justifier sa position de prétendant au trône. Beaucoup de Ghiata, Hyaïna, Béni Wuaraïn , Tsoul et Branès proclamèrent Sultan le Rogui Bouhmara. Un caïd Mia et une vingtaine de cavaliers, envoyés dans la vallée de l'Innaouen pour arrêter le prétendant, durent prendre la fuite. Enhardit par ce premier succès Bouhmara, marcha sur Taza, à la tête de contingents Ghiata. Il dresse son camp sous le mur de la ville où il entra le 25 octobre 1902, après deux jours de pourparlers avec les notables. Le prétendant nomma un Ghiati caïd de Taza Plus tard, partisans de la première heure , ces mêmes Ghiata se soumirent à Moulay Hafid, et répondirent aux lettres de supplication de Bouhmara en pillant son Dar El Makhzen à Taza.

Au plat pays (« Azaghar »en berbère) de Galdaman, nous avons visté le douar de Aïn Lahjal, (litéralement « l'œil de la perdrix »)qui se compose de quinze à vingt Canounes et qui fait partie de la fraction Ahl Doula(« ceux de l'Etat », probablement surnommés ainsi parce que jadis ils était des guerriers au service du Guich d'une dynastie) . Le mont enneigé de Bou Iblan est la frontière palpable entre les Ghiata et leurs voisins Bni Wuarayen. Et c'est au niveau de ce hameau surnommé « œil de perdreau », que les Ghiata se trouvent en contact direct avec leurs voisins les montagnards berbères Bni Warayen. Un habitant de ce hameau nous dit avoir assisté à des mariages mixtes entre les Ghiata et les Bni wuarayen, où ces derniers chantent en berbère alors que les premiers chantant en arabe.

Abdelkader Mana

05:04 Écrit par elhajthami dans Achoura, Le couloir de Taza | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : le couloir de taza |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook