06/12/2009

L' aurore me fait signe

L’aurore me fait signe

Ton œil, mon œil

Enlace-la pour qu’elle t’enlace

L’aurore me fait signe

Le bien-aimé craint la sépar

Aïta des plaines côtières

La musicologie marocaine s’est limitée jusqu’ici à des études sur le melhûn et la Ala Andalouse en tant que composantes de la citadinité. Les musiques rurales sont dans l’ensemble peu étudiées. Ainsi, l’aïta, en tant que composante de la ruralité n’a presque jamais fait l’objet de publications. Cette attitude des chercheurs marocains en musicologie est révélatrice de présupposés qui restent à analyser.

Nous ne pouvons avancer dans la connaissance de notre identité culturelle sans revalorisation de ce qui est pour le moment encore trop souvent méprisé. Il ne s’agit pas d’une attitude qui serait simple nostalgie des origines ou d’un passéisme de la connaissance duquel s’élèverait « le soleil avenir » (Nietzsche), mais tout simplement pour connaître un fait objectif qui s’impose sans appartenir encore au musée de l’histoire.

Nous ne pouvons continuer d’ignorer l’Aïta alors qu’elle constitue un répertoire dans lequel se reconnaît la quasi-totalité de tribus arabophones du Maroc. Du point de vue linguistique et du fait de notre connaissance embryonnaire ; nous ne pouvons définir la langue de l’Aïta, que par opposition de la langue d’un autre fait dit folklorique : si le melhûn est une déformation de l’arabe classique en milieu artisanal et urbain, l’aïta serait la déformation du même médium en milieu rural.

D’ailleurs, la plupart des tribus productrices de l’aïta se reconnaissent comme le zegel du melhûn des ancêtres bédouins. La variété des formes de l’aïta trouve sa source dans la différence locale entre tribus de souche berbère arabisées, comme les Chiadma et les tribus d’origine arabe comme les Doukkala.

La recherche ethnomusicologique en la matière devrait établir l’origine de ces différences non pas seulement au niveau des variations linguistiques et mélodiques mais aussi au niveau des attitudes et des comportements : pourquoi par exemple certaines troupes de l’aïta, notamment dans la tribu des Hmar ne recourent-elles pas aux chikhate et excluent la participation féminine contrairement à la règle générale ?

Du point de vue géographique, on peut établir une distinction entre Aïta continentale et aïta côtière. On appelle Marsaoui (de marsa : port) l’aïta des tribus côtières. Le thème de la mer est très fréquent dans cette Aïta. Alors que pour les tribus montagnardes, la forêt est un refuge par rapport à la vallée habitée ; dans la plaine côtière, c’est la mer immense qui joue ce rôle d’apaisement :

Allons voir la mer,

Restons face aux vagues,

Jusqu’au vertige.

L’aïta ne chante pas seulement les expéditions du Makhzen contre le bled Siba. Elle chante aussi le despotisme caïdal dont les tribus connaissaient les rigueurs. Voilà le thème de la hasba, genre d’aïta qui porte le nom d’une tribu de la région de Safi. Ladite tribu souffrait de la domination du caïd Aïssa Ben Omar. On rapporte à son propos, qu’il aurait emmuré vivante la Chikhate Kharboucha pour avoir chanté des aïta qui portent préjudice à son prestige. Au moment du châtiment pour ses crimes supposés, Kharboucha aurait chanté cette ultime aïta :

Le seigneur Aïssa a dit quelque chose

Les soldats sont au garde à vous.

L’esclavon porte le drapeau

Ô les miens je suis innocente !

Si je meurs ou si je vis

C’est le bourreau Allal qui m’empoisonne !

Allal était le bourreau du Caïd Aïssa Ben Omar.

Grand seigneur féodale, celui – ci tenait sa cour, tantôt au fond de sa kasba imposante, et y exerçant une large hospitalité, tantôt parcourant les plaines, faucon au poing suivi d’une nombreuse escorte de ses vassaux. Dés qu’une tête paraissait vouloir s’élever au dessus des autres, elle doit être abattue. C’est exactement, ce à quoi, s’employait le caïd Si Aïssa qui, mis au courant par un service d’information remarquable de tout ce qui se passait en tribu, ne connaissait que deux châtiments : la mort et la prison à perpetuité. Tout notable susceptible de lui porter ombrage était sûr, tôt ou tard, de perdre ses biens ou même sa vie, s’il n’avait eu soin, mis au courant de son infortune, de prendre à temps le large. C’est ainsi qu’on évalue à 7000 le nombre de ceux qu’aurait fait périr, soit directement, soit indirectement, le vindicatif caïd.

Chez les Abda, les Oulad Zid finirent par lever l’étendard de la révolte contre son arbitraire et son absolutisme. Si hamza Benhima, pacha de safi au moment des faits, les relata plus tard au contrôleur civil qui les rapporta en ces termes :

« A la mort de Moulay Hassan, en 1894, les Oulad Zid, fraction des Behatra, excédés par les abus et les cruautés de Si Aïssa, se révoltèrent et le grand caïd, soutenu par les gens de Temra, sa fraction d’origine et par quelques Doukkalis, leur livra une guerre sans merci. Très bien armés, approvisionnés en munitions par le Cap Cantin, utilisant parfaitement les terrains rocheux du Sahel difficilement accessible à la cavalerie de Si Aïssa, les Oulad Zid tinrent tête pendant près de deux ans. Finalement acculé, ils se replièrent sur Safi qui était alors gouverné par Si Hamza Benhima, membre d’une vieille famille et qui exerça plus tard les fonctions de Pacha à Tanger, à l’époque de la retentissante visite que fit Guillaume II dans cette ville.

Si Aïssa qui avait combattu les rebelles jusque sous les murs de Safi, demanda au Pacha Si Hamza Benhima de lui prêter assistance. Ce dernier, après avoir fermer les portes de la ville, canona les insurgés pendant toute une journée et permi ainsi à Si Aïssa de venir complètement à bout des Ouled Zid. Cependant les principaux meneurs avaient réussi à trouver refuge dans Safi même, et comme Si Aïssa avait reçu pleins pouvoirs du nouveau sultan Moulay Abd el Aziz pour matter le mouvement, Si Hamza Benhima, afin d’éviter toute effusion de sang et troubles qui pouvaient , par repercussion, menacer la colonie européenne installée alors à Safi, décida les derniers rebelles à demander l’aman.Le drapeau blanc fut, hissé sur la mosquée du Rbat et le Pacha de la ville ménagea une entrevue à laquelle devait assister les principaux notables de la ville et qui devait amener la réconciliation.

C’était le 9 novembre 1895. Si Aïssa, accompagné d’une vingtaine de ses partisans se rendit au lieu fixé pour la réunion. Là, dés son entrée, sans mot dire, sans saluer l’assistance, Si Aïssa avisant l’un des meneurs, le nommé ben Cherfa, qui s’apprêtait à faire acte d’humilité, déguéna et d’un coup de sabre lui fendit la tête. Ce fut le signal d’un véritable carnage. Les hommes de Si Aïssa, au geste de leur chef, geste que sans doute ils attendaient, dégainèrent à leur tour. Les onze Oulad Zid furent massacrés et c’est à grande peine que le Pacha lui-même et les notables qui s’étaient réunis autour de lui purent échapper à la fureur des partisans du chef de la campagne.

Une grande panique s’en suivit. La population qui avait été attirée sur les lieux par le caractère solennel de l’évènement qui dans l’esprit de tous, devait se dérouler d’une façon pacifique, s’affola. Elle s’efforça de gagner le cœur de la ville, mais le Pacha, craignant à juste titre que les partisans de Si Aïssa qui commençaient à se répandre dans les rues ne missent la ville au pillage, avait fait fermer les portes du Bab Rbat sur lesquelles la foule angoissée s’écrasa. Cette panique, suivant les déclarationsde Si Hamza, qui nous a relaté lui-même les faits, aurait provoqué la mort de près d’une centaine de personnes. Si Hamza, ajoute : « J’en rendis compte au sultan Moulay Abd el Aziz, qui me répondit :

Les rebelles ont été tués, Dieu soit loué !... »

Né en 1842, Si Aïssa faisait partie de la harka chargée de pacifier le Tadla, au cours de laquelle Moulay Hassan devait lui-même trouver la mort. Le sultan Moulay Abd el Aziz augmenta ses pouvoirs en lui donnant autorité sur les caïds des Doukkala, des Ahmer et des Chiadma. Mais dés 1913, Si Aïssa voyait son commandement réduit aux Temra, puis en 1914, il était envoyé en résidence surveillée à Salé où il devait finir ses jours en 1924, à l’âge de 82 ans. Son corps fut ramené en grande pompe à sa kasba féodale et on rapporte que des délégations de cavaliers de tribu, parmi ceux qui, sans doute, avaient fait le coup de feu à ses côtés, se relayèrent tout le long du passage du cortège funèbre pour lui rendre les honneurs. Il eut des obsèques grandioses auxquels participèrent 400 pleureuses...

L’aïta était à l’origine un appel au secours de Dieu contre les forces incontrôlées de la nature et contre l’injustice des hommes. Aujourd’hui l’aïta est d’abord et avant tout un appel à reconnaître le droit de cité à la chair contre les froides exigences de la norme. L’amerg, chant poétique berbère, procède ici par allusion. L’aïta au contraire, désigne sans pudeur l’objet du désir :

Ma part de l’interdit,

Je ne l’ai pas encore vendue.

À première vue cette libre expression du désir paraît récente. Elle serait due à la modernité. Cependant, elle nous semble en réalité aussi vieille que l’aïta elle-même. Les théologiens de Marrakech le savaient déjà. Ils avaient interdit l’aïta érotique seulement dans les lieux sacrés du maâkoul (sérieux) mais en toléraient la manifestation dans les endroits ludiques du mzah. Nous savons que les concepts de maâkoul (le fameux « sérieux de l’intention » de Vladimir Jankélévitch) et du mzah (le ludique) ; départagent temps et espace dans les vieilles médinas traditionnelles.

Les Hamadcha appellent aïta, la transition entre la partie vocale (hizb et dhikr) de leur rituel et sa partie instrumentale (hadhra proprement dite, jouée avec ghaïta et herraz). Le saken des Hamadcha (correspondant au rebbani et au mjerred des Aïssaoua) est la partie instrumentale de la hadhra avec jedba. Saken désigne aussi un lieu hanté, « habité » par une présence surnaturelle. Dans l’aïta de tribu, le Saken désigne les chants concernant les croyances magiques et religieuses liées au mouvement maraboutique.

On l’a vu, la notion de Saken désigne l’univers maraboutique (à la fois magique et religieux) de l’Aïta. L’exemple de Chamharouch qu’on invoque dans la lila des Gnaoua peut illustrer ici notre propos :

Le fqih, ô Chamharouch

Le possesseur des deux livres

M’a frappé de sa main

Garantissant mon avenir

Le fqih instruit de Yassin

Garant de la foi.

Magie et religion se côtoient dans ce saken, version sacrée de l’aïta : Chamharouch, le sultan des djinns habitant une grotte du Haut-Atlas au sud de Marrakech, et le fqih, gardien de la tradition coranique. Allusion est également faite aux deux livres ; le Coran bien sûr mais aussi, le Damiati, le livre jaune de la magie : dans les croyances populaires, la religion islamique cohabite ainsi avec l’antique magie.

Les troupes de l’Aïta disposent donc d’un double répertoire : le chant profane dédié à éros, à la poésie bucolique et bacchanal d’une part, et le Saken accompagné d’une danse extatique pouvant aller jusqu’à l’état de transe. On y chante généralement le marabout auprès duquel on cherche guérison et protection, notamment par des incubations sous sa coupole sacrée.

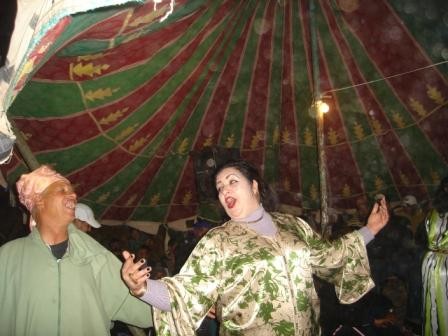

![www[1]_cheikha_hamounia_safi.jpg](http://rivagesdessaouira.hautetfort.com/media/02/00/359701165.jpg)

Du point de vue rythmique, la répétition est plus caractéristique de l’Aïta que la rime. Par ailleurs la plupart des poèmes sont construits sur la base de la bipolarité propre aux schèmes mentaux de ce que j’ai appelé dans une étude comparative « les sociétés sans horloge » - Est/Ouest, hiver/été, soleil/lune, rouge/blanc, sang/sperme, datte/lait, masculin/féminin etc. Voici un exemple de poème où s’illustre cette pensée duale :

Toi, tu portes un diadème,

Et moi, un simple torchon,

Toi, tu te couvres d’une coiffe

Et moi, d’un simple mouchoir

Toi, tu manges et tu bois

Et pour moi tout est amer.

Les termes techniques désignant la composition de l’aïta paraissent empruntés à la chevalerie :

La katiba, qui correspond à une strophe avec unité de thème et de rythme musical, désigne aussi, par ailleurs, un groupe de cavaliers en mission. Et le terme « hâtta », qui désigne, le refrain ou la transition poétique permettant de passer d’un thème à l’autre ; désigne généralement l’étape où les cavaliers descendent de leur selle pour se reposer.

Le chœur est constitué d’un cheikh mouraddid, qui se contente de répéter le refrain ; d’un cheikh hafiz qui constitue la mémoire du groupe, et d’un cheikh tabbaz maîtrisant la mélodie. Le premier joue du tambourin, le second du violon (kamanja) et le troisième du luth (aoud). On ne peut pas dissocier dans l’aïta, la jarra (terme désignant la complainte d’un violon, comme le chant du serf mourant), de la signification d’un mot lourd de sous-entendus, et des mouvements d’un corps langoureux qui va et vient sur la scène. La chorale des chanteuse et danseuses est dirigée par la plus vieille d’entre les chikhate. Démarche déhanchée et ondulante, les plus belles et les plus jeunes, balancent de temps en temps leurs chevelures, jusqu’au crescendo final tourbillonnant de la transe.

Dans la tribu des Hmar, il n’y a pas dans la troupe de participation féminine : on recourt à l’imitation du geste et de la voix aiguë, par un homme travesti en femme, à la fois musicien et acrobate. Le rythme est à la fois rapide et soutenu du début à la fin. On met ici en valeur non pas la signification du texte (oral) mais l’agilité, et la dextérité du musicien acrobate travesti en femme. L’accelerando est appelé soussa, terme qui évoque une branche qu’on agite pour faire tomber les fruits.

Hors des fêtes publiques, dans la vie quotidienne, les chikhate sont invitées en séance privée par un groupe d’hommes de statut social privilégié, disposant de habba (richesse monétaire). Il s’agit des fameuses taksira ou ksara, séance ludique et profane de courte durée : elle ne dure qu’une partie de la nuit, et s’oppose en tout point à la notion de lila chez les Gnaoua nuit de transe qui a un caractère sacré et thérapeutique et dure jusqu’à l’heure du sort.

À la taksira, l’alcool, en tant qu’adjuvant rituel, est servi par les chikhate aux participants. Une telle cérémonie ne peut avoir son effet, avec l’adjuvant rituel de la boisson, que dans un groupe d’hommes à la fois complices et en communion (comme pour la nuit soufie, sur un autre plan). Après un moment consacré à accorder les instruments de musique, pendant des discussions flatteuses et oiseuses (implicitement, il est proscrit d’y aborder les sujets sérieux), le musicien entame une aïta et on s’installe pour la nuit.

Progressivement les langues se délient, les barrières sociales sautent. On passe du vouvoiement au tutoiement. Les invités se mettent à danser à tour de rôle avec la chikhate de leur choix :

Ton œil, mon œil

Enlace-la pour qu’elle t’enlace

L’aurore me fait signe

Le bien-aimé craint la séparation.

Un admirateur se lève. Il pose un billet sur le front de sa danseuse préférée. Et ainsi commence ce qu’on appelle Loghrama. Un rival fait de même en misant davantage. Le processus fait ainsi boule-de-neige. Il devient difficile pour les participants mâles, de se soustraire à cette obligation, sans se déconsidérer aux yeux des femmes : la richesse consumée est l’un des attributs de la virilité. Si le groupe est homogène ; quelques billets suffisent. Mais si dans la séance, il existe deux personnalités rivales c’est la surenchère des billets de banque, non seulement pour conquérir la plus belle danseuse mais pour avoir le leadership dans le groupe. C’est à qui ruinera l’autre en se ruinant lui-même. C’est la dépense gratuite, festive, et pour le prestige. L’écrivain Georges Bataille met en relation, sur un autre sujet ; l’érotisme, la mort, et ce qu’il appelle la « consumation ».

Dans la taksira, aussi, la dilapidation d’un argent difficilement acquis parfois, n’est pas sans rapport avec l’érotisme et la mort. Il y a aussi rapport avec l’état d’ivresse, où on dépense sans compter. On peut invoquer ici également la passion du jeu. Les jeux de hasard où l’on se ruine.

Ce ghrama est comme un potlatch, rituel au cours duquel les protagonistes brûlent leur richesse pour étaler leur puissance. Celui qui brûle le plus de richesse est le vainqueur :

Il vend et il achète,

Pour lui, l’argent est sans valeur

Il le jette à la face des chikhate

Comme une pluie généreuse qui tombe.

Chez les Romains, des prostituées sacrées vendaient leurs charmes au bénéfice de la divinité, dans son temple. Il est possible que les chikhate soient les héritières de cette antique tradition méditerranéenne.

Abdelkader MANA

22:02 Écrit par elhajthami dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : poèsie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La mise en scène des villes

La nuit de l'Achoura

La mise en scène des villes[i]

Par Abdelkader Mana

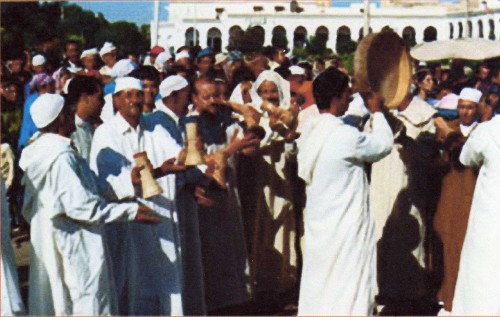

A Moharram , la partie rythmique de la fête ou Dakka est partout, même à Casablanca, pourtant ville moderne. Mais c'est seulement dans certaines villes que la Dakka s'accompagne d'une tradition poétique et musicale particulière et encore peu étudiée. Dans la nuit du 9ème jour de Moharram , des chanteurs se réunissent pour une célébration rituelle au cours de laquelle vont alterner rythme et chant. Le chant met en scène la ville qui se présente avec ses quartiers et ses saints comme à Marrakech.

- L'achoura à Taroudant

-

On dit que Taroudant est le berceau de cette tradition poétique proche du malhûn , par ses thèmes et sa versification. C'est pourquoi des spécialistes aussi avertis que Abderrahmen El Malhuni et Souhoum s'y intéressent de près : au festival de Safi, au cours du débat sur la culture populaire ; El Malhouni nous dit que le poème pour l'achoura de Marrakech et d'Essaouira est un « trait culturel » qui s'est diffusé à partir de Taroudant. Souhoum dit que ce chant de l'achoura est pour l'essentiel d'empreints à des qasida de malhun. Toutefois la verve populaire, apte à la création collective y a ajouté dit-il des improvisations de leur cru en fonction de la situation.

- L'appel de Marrakech (Jarr el Aït)

A Marakech, on chante « Jarr el Aït » à 1.Bab Doukkala, 2.la Kasbah, 3.Sidi Bel Abbès, 4.Bab Aylal,5. Bab Khémis,6. Sidi Youb, et7. Jamaâ el Fna. Ce chant « aït », fait l'éloge des sept saints de cette ville appelée parfois « Sabaâtou Rijal ». On présente ainsi les quartiers par le biais du pèlerinage maraboutique. A la fin on institue un concours des meilleurs frappeurs (ou dqaïqiya). Le jury fait particulièrement attention à la manière dont chacun des deux groupes en compétition introduit la partie rythmique du rituel appelé « Affouss » (la main en berbère). On raconte que le chef du groupe vaincu devait quitter la ville pour échapper au déshonneur.

- L'achoura à Safi

A Safi la tradition est moins vivante qu'à Taroudant et Marrakech. Mais certains spécialistes du malhun peuvent vous chanter des brioula (couplets) du poème de l'achoura. Par ce patrimoine, que le prochain festival devrait se donner pour tâche de retrouver et de remettre en scène, Safi se rattache à la grande tradition médiniste du malhûn et à sa diversification urbaine.

- Le Rzoun d'Essaouira

A Essaouira, dans la nuit du 9ème jour de moharram ; les chanteurs des deux grands quartiers de la ville, se réunissaient séparément à la tombée de la nuit pour faire la dakka. Puis vers minuit les deux groupes des Chbanat à l'Est et des Béni-Antar à l'Ouest avancent lentement et toujours au rythme de la dakka à la rencontre l'un de l'autre. Ils se réunissent à Souk Jdid, la place des quatres marchés qui est le carrefour de la cité où se croisent les deux axes Nord-Sud et Est-Ouest. Là commence une longue joute poétique à la manière de grandes traditions des tribus bédouines et du « bsat » qui se déroulait à Fès à la période du Mouloud et que nous décrit si bien Hassan El Ouazzane, dit Léon l'Africain.

- Une mise en scène de la ville

La confrontation entre les Béni-Antar et les Chbanat d'Essaouira est ambiguë : elle est à la fois affirmation de soi par rapport à l'autre et de communion visant à diminuer les tensions et les sectarismes tribaux qui peuvent exister dans la vie quotidienne. La ville n'est pas comme la campagne : le fait d'être entouré de remparts oblige à la paix et à la tolérance. D'où le traitement des conflits de la ville à l'occasion de l'achoura.

Si le rituel des confréries et des zaouïas mettaient en cause essentiellement la communauté des adeptes et donc seulement une fraction de la population avec ses caractéristiques propres ; le Rzoun est la seule institution qui mettent en cause la totalité de la ville. Il raconte en une seule nuit, celle de l'achoura, la vie collective et affective de la cité. Les joutes poétiques auxquelles ils se livrent, rappellent le souk Okad de l'époque préislamique. Mais alors que dans ce dernier cas, chaque tribu avait son poète porte - drapeau, et que c'était au jury de choisir la meilleure qasida à suspendre au prestigieux mur ; ici la compétition se faisait entre deux « poètes collectifs et anonymes ».

Le Rzoun est une phase calme où la priorité est donnée à la parole rythmée en position assise ; elle est le signe de la sagesse et de la maturité. Chacun y va de son couplet, chacun y va de son mieux pour contribuer par sa verve et son tact à l'affaiblissement du clan adverse et au renforcement du sien. Parole répétée sur plusieurs registres mélodiques, substituant à la richesse du langage ; la vertu de la répétition et la force d'évocation d'une voix tantôt triste, tantôt nostalgique, traduisant une cassure quelque part.

- Le plan humain et le plan extrahumain

Le chœur est répartit en deux moitiés ; la partie orientale, lafrach (la natte) et la partie occidentale, loghta,(le linceul ou la couverture). Le haut et le bas reproduisent ici, symboliquement, le ciel qui recouvre la terre, soit le plan humain et le plan extrahumain. A tour de rôle ; les deux parties du chœur, chantent la mélopée, tandis qu'ils font résonner lentement leurs tambourins.

La phrase musicale chantée par une partie, hésite en son milieu en une longue modulation vocale au terme de laquelle, elle est « saisie » par l'autre partie qui enchaine. Cette modulation hésitante entre la mort et la vie, le ciel et la terre, symbolise d'une façon tangible la transition marquée par cette nuit de l'achoura entre le cycle écoulé et celui qui s'ouvre.

Les paroles de l'oubli

L'universel et le rationnel ayant envahi le terrain, la culture traditionnelle ne peut être ressuscitée qu'en tant que folklore. Au cours de notre enquête, seuls les personnes nées à Essaouira et âgées de plus de 65 ans, étaient encore capables de nous restituer quelques bribes du chant perdu. Il nous est donc parvenu émietté dans de vagues souvenirs qu'une vieille personne peut encore garder de son enfance.

Le Rzoun (chant de l'achoura) est la démonstration que les uns et les autres appartiennent à la même communauté. Il est le signe distinctif à leur yeux, de la citadinité du chanteur : le Rzoun est la mémoire collective de la ville, l'on y appartient lorsqu'on est en mesure de répéter ses brioula (couplets). Chacun y allait de son couplet, afin de contribuer par sa verve et son tact à l'affaiblissement du clan adverse et au renforcement du sien. Pour ridiculiser l'autre clan, rien de plus piquant que d'invoquer les personnages les plus saugrenus et les plus haut en couleur pour les lui attribuer pour chefs. Il s'agit généralement de marginaux de la ville. Ainsi Ali Warsas des Béni Antar était un boiteux qui ne pouvait se déplacer que sur son âne et dont la présence était de loin signalée par son chien. Par-dessus le marché, notre personnage était marié à une Anglaise à une époque où les mariages mixtes étaient une véritable curiosité. Quant à Osman, le chef des Chbanat, il n'était rien d'autre que l'un de ces personnages si obscurs mais attachants, dont la principale fonction était de faire le tour de la ville pour annoncer le début ou la fin du Ramadan grâce à des tambours et fanfares. Dans mon enfance j'ai connu le surnommé « Naw-Naw » (quelque chose comme le« ânonnant ») qui parcourait les ruelles à l'heure du sort pendant le Ramadan pour réveiller les dormeurs, en frappant trois coups d'un gourdin à chaque porte et en répétant : « Â jah - N'bi ! Allah m'salli âla n'bi ! » (Par la volonté du Prophète ! Pour la prière sur le Prophète !).

- Le Rzoun

Nous avons recueilli le chant du Rzoun auprès de notre propre père, maâlam Tahar Mana, doyen des marqueteurs, auprès d' Abdeljalil Kasri, le directeur de la chambre de commerce, décédé au cours de son pèlerinage à la Mecque, de Hajoub Iskiji, le vieux herboriste dont la maison adossée aux remparts du côté de la mer s'est effondrée à force d'embruns et de vent, Larbi des Béni-Antar dit « le club » parce qu'il y organisait les jeux de hasard et les bals des européens du temps du protectorat(au cours du Rzoun ressuscité de 1983, il synchronisait les deux parties de l'orchestre avec son grand tambour à sonnailles, et il serait mort brutalement en glissant au bord de la fontaine de sa propre maison devenue un somptueux Riad pour touristes de passage dans la ville) , Driss Bali qui travaillait, dans les années 1930,comme marqueteur avec mon père , chez Bungal l'un des premiers bazaristes que la ville avait connue. Driss Bali que j'ai connu avec Georges Lapassade, lorsqu'il travaillait comme « Chaouch » du Musée du temps où Boujamaâ Lakhdar en était le conservateur dans les années 1980, et qui a été emporté par une foudroyante cirrhose de foie.L'une de ces aïlleules constitue d'ailleurs l'un des principaux personnages voqués par le Rzoun:

Trônant sur son fauteuil

Agitant l’éventail : Aïcha Bali.

Parée de bijoux, diadème magique

Sur le front : Aïcha Bali.

Aïcha, Aïcha, soit heureuse

Nous sommes partis.

La belle a dit :

Compagnon, je t’en prie,

Que me veulent ceux qui m’interpellent ?

Il n’y a rien à dire,

Il est temps que je m’en aille.

Voici donc le Rzoun que nous avons recueilli auprès de témoins -clé, dont la plupart nous ont quitté pour toujours.

Permettez - moi donc d'avouer

Les soucis qui m'oppressent

Et si je meurs que personne ne me pleure

C'est pour toi, mon bel amour

Que j'en appelle à la muse

O toi le Samlali

Tu es tout mon cœur et ma fortune

Soit donc sans réserve

Et sers - nous la fine fleur à fumer

Le clan des Chbanat

Je m'en allais au pèlerinage de la zaouïa

Mais que vois-je ô mon Dieu au seuil de sa mosquée ?!

Un jeune garçon en train d'apprendre ses versets !

Le clan des Béni Antar

Le beau garçon aux yeux brillants

Qui valse dans la salle

C'est le fils d'Alhyan

Il porte un poignard ô madame

Au cordon de soie

Ensemble

Moi, je ne veux pas du vieillard

Mais c'est la volonté de Dieu

Comme tu es folle !

Je veux seulement le garçon

A mettre sur mes genoux et préparer tôt notre dîner

Comme tu es folle !

Je ne veux pas me marier

Mon compagnon m'offre la coiffe rouge de Marrakech

Comme tu es folle !

Le clan des Béni-Antar

Allez-y faites la ronde toute grande

Où êtes-vous les Béni-Antar, vous les braves ?

Allez-y faites la ronde toute grande

Tels les pétales de la fleur

Les Béni-Antar autour de leur Sultan

Le clan des Chbanat

Lune ronde toute grande, faîtes la ronde

Où êtes-vous Béni-Antar, joueurs de hasard ?

Lune ronde toute grande faites la ronde

Où êtes - vous Béni-Antar, voleurs de hasard ?

Ensemble

Comment se fait-il que le garch d'argent

Deviennent le dirham de papier ?

Voilà l'origine du profit et du vol !

Commerçants spéculateurs

Artisan grâce à sa bourse mais sans métier

Et théologien dont la principale devise est de dire : « Donne »!

Le clan des Chbanat

Qu'est-il donc arrivé aux Béni-Antar ?

Pour délaisser les chanteurs du malhûn

Et les remplacer par le phonographe ?

Le clan des Béni-Antar

Mais quel est votre chef ô Chbanat ?

Osman à la tête bossue

Et à la bedaine serrée d'une cordelette ?

Le clan des Chbanat

Et qui est votre chef ô béni Antar ?

Ali Warssas traînant avec son chien et son âne ?

Le clan des Béni Antar

Vaillant compagnon, frappe ton bendir

La nuit est encore longue

Le clan des Chbanat

Vaillant compagnon frappe ton bendir

Vois les Béni-Antar qui s'essoufflent

Le clan des Béni Antar

Soyez tous nos témoins

Voyez donc venir l'aube...

Suite logique des échanges de sarcasmes, le rituel s'achève en rixes et bagarres entre adversaires, c'est le taâlak ; le « suspendu », (on devait probablement suspendre un mannequin dénommé « Baba âchour », symbole de l'année qui vient de s'écouler). Ils se lancent tambourins et tisons de feu. On compte souvent des blessés, mais les blessures reçus en cette circonstance possèdent une baraka. L'un des buts de la compétition consiste à déposséder le clan adverse de son drapeau pour le jeter à la mer. Il nous semble que c'est là, un rite de purification, qui consiste à laver l'adversaire de ses impuretés.

Abdelkader Mana

[i] Article paru dans Maroc-Soir du mardi 16 septembre 1986.

14:14 Écrit par elhajthami dans Achoura | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : achoura |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

03/12/2009

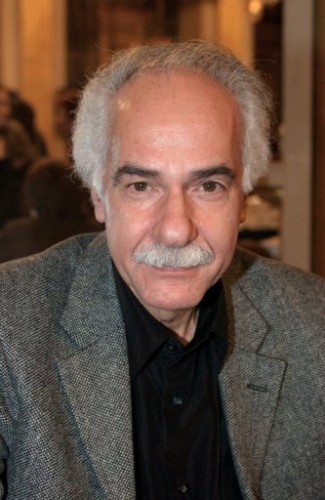

Abdéllatif Laâbi

Le Goncourt de la poésie au Marocain

Abdellatif Laâbi

(AFP) - Il y a 14 heures

PARIS - Le Goncourt de la poésie 2009 a été attribué mardi à Paris à l'écrivain et poète marocain Abdellatif Laâbi pour l'ensemble de son oeuvre, a indiqué l'Académie Goncourt dans un communiqué.

Ecrivain de langue française, Abdellatif Laâbi, 67 ans, est l'auteur de nombreux recueils de poésies, de romans et de pièces de théâtre. Il est également traducteur de l'oeuvre de plusieurs poètes arabes.

Dans les années 1970, son engagement politique lui a valu une condamnation à dix ans de prison au Maroc, à l'issue de laquelle il s'est installé en France. Son oeuvre poétique est marquée par le soucis de justice et de liberté.

Abdellatif Laâbi est notamment l'auteur de "L'étreinte du monde" (1993), "Mon cher double" (2007) et "Tribulations d'un rêveur attitré" (2008).

Chaque année, l'Académie attribue, outre le Prix Goncourt --la plus prestigieuse des récompenses littéraires en France--, des Goncourt de la poésie, de la nouvelle, de la biographie, et du premier roman.

Copyright © 2009 AFP. Tous droits réservés.

Le combattant isolé et la solidarité internationale

Lors d’une intervention au colloque Droits de l’homme et liberté, organisé par le Premier ministre français à l’Assemblée nationale du 29 au31 mai 1985, M. Abdellatif Laâbi parle de son parcours en ces termes :

« J’ai été arrêté au début de 1972 et inculpé d’atteinte à la sûreté de l’Etat. J’avais fondé en 1966 une revue littéraire et culturelle, Souffles, qui était devenue au fil des ans une tribune de la pensée révolutionnaire au Maroc. J’avais participé également à la création d’une Association de recherche culturelle et d’une maison d’édition, Atlantes. Enfin j’avais publié au Maroc mes premières œuvres littéraires.

Ayant adhéré en 1969 au Parti communiste marocain, je l’avais quitté en même temps que d’autres militants en 1970. Nous nous étions alors fixé comme tâche d’ouvrir la voie à une alternative de gauche dépassant les limites et les carences de l’opposition traditionnelle. C’est au cous de cette phase préliminaire d’élaboration d’une plate-forme idéologique et organisationnelle de ce nouveau mouvement que mon arrestation est intervenue, ainsi que l’interdiction de la revue que je dirigeais.

Je dois préciser que le courant idéologique dans lequel je m’inscrivais n’a jamais prôné la violence de type guérilla urbaine ou guévariste en vogue à l’époque. Pour lui, seule la lutte des masses pouvait apporter les changements de structures (y compris politiques) dont le pays avait besoin.

Mon épreuve commence à l’aube de ce 27 janvier 1972. L’arrestation et tout de suite la torture. Il est utile d’insister ici sur la signification de ce moment précis où une rupture radicale se produit dans la perception du temps, de l’espace, où l’on bascule d’un statut de la condition humaine à une autre. Tous ceux qui ont vécu cet étrange baptême gardent pour toujours en eux la cicatrice de la déchirure. Il y a donc l’avant : une vie plus ou moins ordinaire, des joies, des peines, des aspirations, l’insertion dans un tissus culturel, un rapport déterminé au droit, à la rationalité, ou la non – rationalité d’un système, mais aussi un rapport au corps, aux autres, au monde. Puis, il y a l’après : une immense inconnue où tous les rapports se détraquent, où le droit même le plus dérisoire s’évanouit, où le statut social ou intellectuel de l’individu n’a plus aucune fonctionnalité, où l’homme est réduit à la mase stricte de son cerveau, de son sang, de ses os, de ses cartilages. Dans cette trappe qui vient de se refermer sur lui, nul témoins, nul intercesseur, nulle référence à quoique ce soit qui permet en temps ordinaire de fixer des limites aux comportements et aux exactions. La seule balance qui fonctionne est celle de la force physique brute, surtout quand l’interrogateur passe aux actes. Le combat qui se livre alors dans la conscience de la victime est terrifiant. Il arrive un moment où la douleur se déplace du corps, après l’avoir entièrement broyé, pour occuper le champ de la conscience elle-même. L’homme qui délire ainsi a perdu toute emprise sur ses facultés intellectuelles et vitales. Au bout d’un certain temps, le seul désir qu’il puisse encore concevoir est celui de la mort bienfaisante. Je pense que nous atteignons là le plus haut moment d’isolement du combattant. Isolement absolu que les tortionnaires savent mettre à profit car ils bénéficient de l’effet de surprise, de la lenteur que l’information mettra à circuler.

Nous en concluons, hélas, que, pour des raisons objectives, la solidarité n’arrive pas à jouer son rôle au moment le plus dur, voir fatidique, de l’isolement. Le combattant passera ou non cette épreuve. Sa constitution physique, organique et intellectuelle est seul atout. Mais personne n’a l’idée de passer une visite médicale avant ce type d’épreuve. Y survivre ou non et donc l’affaire du hasard.

J’ai été condamné en août 1973 à dix ans de prison. Il m’a fallu pour en arriver là, mener avec mes camarades diverses luttes (notamment une grève de la faim qui a duré trente trois jours) pour activer la tenue du procès et être fixé sur mon sort.

Comparée à celle où le combattant était au secret, l’expérience carcérale semble relever d’un ordre du vécu humain plus familier, plus tolérable si l’on ose dire. Le type de violence et d’isolement infligé au prisonnier n’est pas tout à fait de la même nature que ce qu’il a eu à subir dans les lieux secrets de détention et de supplices. Le système carcéral relève d’une autre stratégie d’écrasement et de déshumanisation. Il a opté pour une forme de mort lente. Les stratèges de ce système ont bien compris que l’homme n’est homme génétiquement parlant, que parce qu’il réalise un certain nombre de relations qui le réalisent en retour : ainsi de la perception sensible à la perception rationnelle, de la main au cerveau, de la pratique à la théorie, de l’homme à l’humanité en passant par des femmes et des hommes concrets, de l’écoute à la parole, du particulier au général et vis versa, depuis le début de la liste.

Or ces relations ne sont pas des opérations abstraites qu’on peut effectuer in vitro. Elles ne sont possibles et par conséquent opératoires que si l’homme baigne dans un milieu où coexistent, dans un mouvement qui leur est propre, tous ces éléments qui lui permettent de traduire en actes son identité humaine. La réalisation de l’homme ne peut se faire que dans le creuset social, in vivo.

Le système carcéral a pour objectif de retirer l’homme du creuset, du bain de vie. Ce qui doit en résulter, c’est un être réduit à ses plus simples expressions, déconnecté du monde et de ses semblables, mais aussi un être fragmenté, mutilé.

Cela tient d’une opération de lobotomie en douceur. Le dressage se donne pour objectif sa propre fin : ne plus avoir besoin de dresser, faire de l’homme un automate consentant, organisant avec ce qui lui reste de facultés motrices sa désintégration finale.

Face à cette stratégie institutionnelle qui s’est élaborée et précisée durant des siècles, il n’existe pour le prisonnier aucune contre – stratégie immédiatement opératoire. Il devra apprendre sur le tas son dur « métier » pour essayer de rendre vivable, l’invivable, de trouver les brèches qui lui permettront non pas d’enrayer la machine infernale, mais de limiter son effet de vampirisme. A mon niveau personnel, il est évident que, si j’ai pu faire face au cours des premières années de mon incarcération, c’est grâce à deux leviers essentiels : la poésie et le soutien de ma famille et des familles de mes camarades.

Car la solidarité internationale n’a pas tout de suite joué. Lorsque j’ai été arrêté, j’ai eu à souffrir de l’inexistence chez nous (au Maroc comme dans le reste du monde arabe) d’un mouvement démocratique inscrivant parmi ses tâches principales la lutte pour les droits de l’homme. En outre, la défense des droits de l’écrivain, dans des pays où les droits les plus élémentaires sont bafoués, où, l’assassinat des opposants fait en quelque sorte partie du jeu politique, est particulièrement perçue comme une espèce de luxe. Si j’excepte quelques rares intellectuels amis qui ont osé crier dans le désert, la règle d’or du silence a en général été respectée.

C’est d’abord la poésie qui m’a permis pendant cette période d’isolement de rationnaliser ma nouvelle condition, de l’humaniser et de dépasser ses mutilations les plus dangereuses. Ecrire était devenu pour moi une proclamation d’existence, un JE VIS opposé à l’entreprise de mise à mort lente. Un recueil de poèmes , l’arbre de fer fleurit, que j’ai pu faire parvenir et publier en France, fut une première brèche dans les cercles d’isolement qui m’avaient été imposés.

Ensuite, ce fut le soutien des familles qui ont agi comme un nouveau cordon ombilical qui nous reliait au monde extérieur, à toutes les raisons de vivre, aimer, lutter. Ces familles et à leur tête les mères, épouses, sœurs, ont dû, elles aussi, apprendre sur le tas leur « dur métier ». Pour la plupart analphabètes, ne connaissant de la politique que ses effets sur le prix du pain, le travail, la santé, l’école…,elles ont été pour moi, le meilleur guide pour redécouvrir le continent humain, réellement humain.

C’est pourquoi, je pense que la solidarité internationale ( surtout dans la première phase où elle ne peut pas , pour des raisons administratives, politiques et autres, toucher directement le prisonnier) doit chercher à soutenir ce soutien irremplaçable et immédiat que représentent les familles de détenus. Cordon ombilical pour ces derniers, elles peuvent également être les meilleurs courroies de transmission entre les instances de solidarité et les victimes de la répression.

Une des premières luttes que j’ai mené avec mon groupe avait pour objectif le droit à la correspondance avec des amis, notamment étrangers. Cette lutte permettra progressivement de rompre l’isolement imposé et de sensibiliser l’opinion internationale à mon cas. C’est à la faveur de cette ouverture qu’un ami, Ghislain Ripault, qui dirigeait la revue Barbare, va entreprendre à partir de 1975 une action qui débouchera, quelques années plus tard sur la création d’un comité international pour ma libération (avec des comités en France, Belgique, Suisse, RFA, et le soutien de plusieurs revues et personnalités françaises). Entre temps des groupes d’Amnesty International (néerlandais, en particulier) ont pu me joindre et nouer avec moi des relations épistolaires.

En outre à l’initiative de Ghislain Ripault, mes œuvres littéraires ( y compris celles antérieures à ma détention) étaient publiées.

Ces actions ont été couronnées en 1979 par le Prix international de poésie, qui m’a été décerné par la Fondation nationale des Arts de Rotterdam, et en 1980 par le Prix de la liberté, qui a été attribué, en même temps que moi, au poète cubain Armondo Vallandares et à l’écrivain russe Lydia Tchoukovskaïa.

Cette phase, relatée ici brièvement, a été en fait pour moi celle d’une lutte mais irrésistible résurrection. L’image que j’ai souvent utilisé pour illustrer le bienfait de ce soutien est celle de fenêtres ouvertes dans ma cellule par où je pouvais recevoir des lianes d’accolades , la quintessence du sourire humain, du plus beau soleil fraternel des hommes, au-delà de toutes les frontières artificielles.

Celui qui bénéficie de cette solidarité a , pour la première fois depuis sa plongée dans la nuit de l’arbitraire, le sentiment qu’il est sauvé. Ce sentiment de sécurité est effectivement vital dans une expérience où, même lorsque la condamnation est limitée dans le temps, l’incertitude la plus totale continue à planer sur le sort du prisonnier, surtout dans des pays où le statut du droit reste fantomatique et sujet à n’importe quel caprice conjoncturel des gouvernants[1]. Le prisonnier sait maintenant qu’il acquis une autre citoyenneté, celle que lui confère la conscience universelle. Le rapport de force a changé. Qu’ils le veillent ou non ses geôliers sont obligés de tenir compte de cette nouvelle réalité…J’ai été libéré en juillet 1980, un an et demi avant terme.

Abdellatif Laâbi, in : « Les rêves sont têtus ».

[1] J’en sais quelque chose puisque, en 1975, j’ai de nouveau été tiré de ma cellule, impliqué dans une seconde affaire d’atteinte à la sûreté de l’Etat et isolé pendant six mois dans le quartier des condamnés à mort. Ce n’est que deux ans plus tard que les poursuites ont été abandonnées, vu l’insignifiance caricaturale du dossier

Du même auteur :

Poésie

Le Règne de barbarie, Seuil, 1980

Les sept crucifiés de l’espoir, La Table rase, 1980

Sous le bâillon, le poème, L’Harmattan, 1981

Discours sur la colline arabe, L’Harmattan,1985

L’écorché vif, L’Harmattan, 1986

Tous les déchirements, Messidor, 1990

Le Soleil se meurt, La Différence, 1993.

Le Spleen de Casablanca, La Différence, 1996

Fragments d’une genèse oubliée, Paroles d’aube, 1998

Poèmes périssables, La Différence, 2000

Roman

L’œil et la nuit, Atlantes (Casablanca), 1969 ; SMER(Rabat), 1982

Le chemin des ordalies, Denoël, 1982, réédité sous le titre, Le fou d’espoir, Eddif, Casablanca et Autres Temps (Marseille), 2000.

Les rides du lion, Messidor, 1989, Eddif (Casablanca) et Paris Méditerranée (Paris), 2000

* Le fond de la jarre, Abdellatif Laâbi, roman, nrf, gallimard, 2002.

Théâtre

Rimbaud et Shéhrazade (volume réunissant, Le baptême chacaliste, 1987, Exercices de tolérances,1993, et Le juge de l’ombre, 1994), La Différence, 2000

Jeunesse

Saïda et les valeurs de soleil ; bilingue français – arabe, La Farandole, 1986 ; disponible chez la dispute.

L’orange bleue, Seuil jeunesse, 1995.

Autres publications

Chronique de la citadelle d’exil ; lettres de prison (1972 – 1980), Denoël, 1983.

La brûlure des interrogations ; entretien – essais(réalisés par Jacques Alessandra) ; L’Harmattan 1985.

Le dernier poème de Jean Sénac ; poèmes manuscrits, Les Petits Classiques du Grand Pirate, 1989

Les écroulements, poème ; texte imprimé en sérigraphie, tirage limité à 21 exemplaires ; avec 6 aquatintes originales de Marie Alloy ; édition le Silence qui Roule, 1995.

Un continent humain ; Paroles d’Aube, 1997

L’écriture au tournant ; essai, AL Manar, 2000.

Les rêves sont têtus, édition Paris- Méditerranée, 2001, et Eddif, Casablanca, 2001.

Abdellatif Laâbi a dirigé la revue « Souffles », Revue culturelle arabe du Maghreb, de 1966 à 1971.

01:42 Écrit par elhajthami dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poèsie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

01/12/2009

Aïta

Les chevaux déferlent sur les chevaux

Ma part de l’interdit,

Je ne l'ai pas encore vendue. Aïta des plaines côtières.

Un brouillard épais est tombé sur la forêt, tandis qu’au loin, une superbe aube dorée se lève. Cà et là, de très beaux chevaux attendent que leur maître se réveille. Les cavaliers sont de la tribu Hart. Ils sont venus à l’invitation du milliardaire Chaâbi pour fêter le ministre. On assiste à ce moment-vendredi 21 avril 1984- à un véritable « ballet des pèlerinages ». Des mouvements inter - tribaux sillonnent la plaine côtière dans tous les sens, du piedmont de l’Atlas à l’Océan Atlantique. Ces multiples pèlerinages ont dû jouer un rôle d’apaisement des conflits qui peuvent surgir de la segmentarité. Ce sont des mouvements à calendrier et à itinéraires précis fondés sur des traditions séculaires.

Sur ânes et mulets, une fraction des Abda est venue présenter ses offrandes à la zaouia de Tikten en pays Chiadmî. Je demande à l’un d’entre eux :

- Depuis quand venez-vous ici en pèlerinage ?

- Depuis des siècles, c’est une tradition non datée. Nous leur rendons visite au printemps, mais ils viennent aussi chez nous en été. Ils caprifient notre pays –imarstou bladna- et maudissent le moineau pour l’éloigner de nos champs. Grâce à leur baraka, on peut devenir un excellent moissonneur, un excellent chasseur et un excellent musicien. A Sidi Marzoug où se trouve maintenant la taïfa, les musiciens déposent leur instrument et voient en rêve le marabout leur offrir le don de composer et de chanter. Nous vivons une grande fête organisée par les serviteurs en l’honneur de la zaouia de Tikten : les cavaliers du Hart et les chikhatesAbda.

Une chikhate vient danser pour le plus beau cavalier, celui-ci dédaigneux, lui crie : « Ne secoue pas tes poux sur moi ! »

Je m’assoupis de fatigue. Je vois en rêve un cheval blanc qui me poursuit au milieu d’une forêt. Au milieu de la nuit, l’air de Sidi Driss répété sur tous les tons par la plus belle chikhate sous la lune me réveille. En me jetant un regard de feu, elle continue sa mélopée :

Nous sommes dans une nuit lunaire

C’est la nuit du bien aimé

Le henné tombe dans le lait

Nous sommes dans la nuit du parcours

Le henné tombe dans la cour...

Un cavalier des Abda se lève et lui passe un collier de billets de banque au milieu des applaudissements puis se tournant vers ses compagnons, il entonne :

Ô gens des Abda aujourd’hui c’est la fantasia

Cette vie s’en va, c’est vers la mort qu’elle s’en va.

Jouissons donc du toast qui fait rougir les joues,

Jouissons donc du toast qui fait briller les yeux !

La chikhate lui réplique :

Ô mon cher, ne me ferme pas la porte de ton jardin,

Puisque c’est pour toi que mon cœur brûle de chagrin !

L’aïta(l’appel) est un genre musical, spécifique aux plaines atlantiques arabophones, céréalières et pastorales. Remontant à l’implantation des Béni Hilal et des Béni Maâquil, elle porte la marque des chevaliers errants tout autant que d’une sensualité ritualisée. Ses trois variantes modulent entre grave et aiguë toute la richesse poétique et musicale de ce genre.

Dans le jargon de l’aïta, l’air musical est désigné par le terme lahwa, qui signifie aussi Éros et Esprit du vent. Un dicton ne dit-il pas que « lahwaest né à Safi, a grandi à Casablanca, a acquis sa maturité à Settat pour mourir à Khouribga », la ville minière ?

On distingue trois types d’aïta :

Le Marsaoui (de Marsa = port), des plaines côtières, qui s’étend de Safi à Casablanca et englobe également la plaine de la Chaouia avec, pour centre, Settat.

Le Haouzi, ou Aïtacontinentale, qui s’étend à l’ensemble des tribus arabophones du Haouz de Marrakech, en particulier aux Sraghna et aux Rehamna.

Le Zaari, dont le centre de rayonnement se situe aux Zaërs (aux environs de Rabat), et qui s’étend aux tribus arabophones de Beni Mellal et de Tadla, à partir de Kasbah Tadla et Fquih Ben Saleh.

Il faut avoir une oreille d’initié pour distinguer ces différents genres. Dans le Haouzi, le rythme l’emporte largement sur les paroles. Il est entièrement fondé sur une technique vocale qui fait de la gorge elle-même, un instrument de musique :

« Dans le Haouzi, aux tonalités aiguës, on chante avec la tête.Alors que pour le Mersaoui, aux tonalités graves, on chante avec le ventre ».

On accorde la plus haute importance à la parole proférée lentement, couplet par couplet, en imitant gestuellement, corporellement, le flux et le reflux des marées :

« Allons voir la mer

Restons face aux vagues jusqu’au vertige ».

Codifié par la tradition, le répertoire marsaoui obéit à des règles immuables : depuis le temps du caïdalisme, il n’a changé ni dans sa structure ni dans son contenu. On chante toujours Kharboucha, les chevaux déferlent sur les chevaux, Sa flamme est allumée etc.

Par contre le zaâriest une improvisation permanente et libre sur des thèmes plus actuels, tel celui de l’émigration clandestine chantée à Fquih Ben Saleh : ce chant de tradition orale raconte les bœufs vendus pour obtenir le visa, l’argent jeté à la mer, le retour les mains vides, les déceptions, les naufrages de Gibraltar, et les mères éplorées qui serrent dans leurs bras un tombeau, au lieu du corps vivant de leur fils.

Pour enquête sur le genre aïta, je me suis rendu à deux reprises à Settat, la première fois, en 1986, pour le compte de Maroc-Soir, sous le titre « Pleins Feux sur Settat », et j’y suis revenu une seconde fois, au début des années quatre-vingt-dix, pour le compte de la revue « Rivages », où j’ai publié un autre article intitulé « l’Aïta entre l’aigu et le grave », ce qui suit est la synthèse de ces deux reportages :

Imaginez une ville où en sortant de chez vous, vous êtes en plein champ de blé qui vous transmet d’une manière diffuse les mystères du printemps. Cette ville existe, j’ai nommé Settat. Depuis sa création au XVIIesiècle, Settat jouait un rôle de ville-relais entre le Nord et le Sud du pays. C’était une importante nzala étape de caravane qui s’organisait autour de la source de « Aïn Zattat » (toponyme qui signifie « faire passer quelqu’un », au-delà du guet-apens des coupeurs de route).

Au vu de l’importance de ce carrefour stratégique au cœur de la riche plaine de la Chaouia, Settat était un énorme marché au grain et pour y assurer la sécurité des fructueuses transactions, Moulay Ismaïl décida d’y construire une kasbah en 1684, autour de laquelle se sont développés des jardins potagers. Comme toutes les vieilles médinas maghrébines, progressivement se sont formés des quartiers avec une structure segmentaire à l’image des tribus environnantes : chaque quartier portait le nom d’un chef de tribu.

Après les pluies torrentielles et bienfaitrices, le soleil vint pour insuffler cette vitalité mystérieuse dont l’un des noms est Settat. On ne peut, en effet, résister au charme d’une ville qui a pour manteau le printemps et pour emblème l’hospitalité. J’exulte, antique souvenir des Berghouatas, elle vous fait battre le cœur du Maroc profond et séculaire.

Settat, c’est le cœur de la Chaouia qui n’est rien d’autre que cet espace que la toponymie ancienne désigne sous le vocable de Tamesna qui signifie en berbère ; les terres pleines et fécondes situées entre les clapotis du Bou-Regrâg, et les flux ininterrompus d’Oum R’biâ (la mère du printemps).

Avec l’arrivée des Béni Hilal, le mot Tamesna disparut et lui se substitua celui de la « Chaouia » qui vient étymologiquement de « Chyah » (terme arabe ambivalent qui signifie à la fois, troupeau d’ovins, pâtre et pastoralisme). La Chaouia désigne désormais ce mélange de cultivateurs berbères et d’éleveurs arabe. Ce brassage de population a donné naissance à une civilisation de cultivateurs éleveurs faite de douceur de vivre et d’hospitalité antique. Il a donné naissance à de braves chevaliers qui se distinguèrent par leur lutte contre l’occupation portugaise, en particulier de Mazagan et d’Azemmour, et contre les Français en 1907-08. Ils ont pour éthique le code d’honneur, la valorisation du prestige et cette fierté que résume la notion mystérieuse de « Nakhoua ». On se prend à imaginer leurs 6 000 chevaux galopant à travers la plaine en direction de l’Oum Rbia, mais c’est surtout au moussem estival de Moulya Abdellah Amghar, au sud d’El Jadida qu’ils se distinguent.

À Settat, se déroule en permanence une espèce de Souk-Okad entre les poètes des tribus environnantes. Il suffit de se diriger vers le Café de la Paixqui a pignon sur le boulevard Mohamed V pour découvrir une espèce de mouqafpermanent de la musique et de la poésie. Une espèce de marché de la musique pour répondre à la demande des mariages, et pour animer les soirées autour des feux de joie. C’est le témoignage de la vivacité de la culture populaire à Settat qui n’est ni folklorisée, ni pétrifiée par le tourisme de masse et l’hégémonie de l’industrie culturelle moderne.

Cette tradition orale encore vivante est un témoin privilégié de l’histoire d’une ville et d’une région. Il est significatif qu’on appelle le vers de poésie « habba » (graine) comme si la mélodie était destinée à féconder sur le plan symbolique les épis de maïs et de blé. Dans l’assemblée des poètes et des musiciens, quelqu’un leur dit :

- Dictez-lui quelques bonnes « graines » sur Settat au temps de la kasbah ismaïlia et du grand moussem.

Alors l’un d’entre eux s’avance et chante :

La kasbah de Moulay Ismaïl,

C’est la capitale de la Chaouia.

L’air frais, la terre soyeuse, et les moissons abondantes.

- Et le moussem de Sidi Laghlimi ! Leur crie le cafetier.

On lui réplique :

Les jours de l’erreur sont partis,

Les jours de fête sont arrivés

Lève tes yeux pour voir Settat en fête !

Ses chants sont d’une belle audition.

Par la flûte, le bendir, les jeunes nubiles et le vin,

L’esprit est égaré !

Les chevaux galopent et les chikhate chantent.

Au moussem de Sidi Laghlimi,

Settat, mon pays,

Est le refuge des soupirants.

C’est au début de septembre que se tient le moussem de Sid’Laghlimi, saint patron de Settat. C’est le plus important des 40 moussems estivaux de la région. Il s’y déroule une véritable compétition de fantasia accompagnée d’un festival de musique traditionnelle. Les tribus s’y livrent à un énorme potlatch de méchoui et d’offrandes pour bénir les récoltes de l’année écoulée. Un véritable rite de passage avant d’entamer le cycle des labours.

Au Café de la Paix, les musiciens qui attendent d’éventuels clients sont originaires non seulement de la Chaouia, mais aussi des Rehamna. Ils forment plus de vingt troupes qui animent des fêtes dans les villes de Settat et de Casablanca, et surtout dans les campagnes environnantes :

Lorsque la nuit tombe

On s’éclaire d’étoiles

Et d’ivresse sous l’olivier.

De tous les jours que fait le bon Dieu, le samedi soir est le moment faste par excellence, celui où aucun musicien ne se repose, dit-on. Devant le café, un violoniste négocie le « prix » de sa participation, avec les chikhate (chanteuses-danseuses) qui doivent l’accompagner, à une circoncision dans un douar. Parfois, les clients ne trouvent même pas de troupes à inviter, comme ce soir où seuls quelques rares violonistes étaient disponibles (on les appelle cheikh, non par vénération, mais au sens de chef d’orchestre). Certains d’entre eux avaient amené six chikhates, et d’autres quatre. Certaines de ces chikhatehabitent Settat, mais il y en a aussi qui viennent de loin : des Oulad Bouziri, de Berrechid, et même de Casablanca.

Dans les environs de Settat, la grande source de Guisser était célèbre pour sa menthe et ses chikhate de Qibbane. Pas un douar de cette tribu — elle en comptait dix - où l’on ne découvrit deux, trois, quatre chikhates. À telle enseigne que l’on disait de quelqu’un : « il a l’aïta de Qibbane ! » pour signifier qu’il maîtrisait cette musique. Ces chikhateallaient partout : dans le pays Chaouia, chez les Doukkala, chez les Abda. L’errance, dans les plaines céréalières et les plateaux moutonniers, est un trait culturel fondamental.

Cependant, ce vivier s’est dispersé avec l’indépendance, certains nationalistes de l’époque considérant la culture populaire comme un obstacle à la modernisation à laquelle ils aspiraient. Le vieux Rahal, violoniste de son état, s’en souvient encore :

- Au temps du Protectorat, on soutenait les chikhate, mais avec l’indépendance, quiconque aurait une fille ou une sœur chikhatel’a chassée. Certaines se sont réfugiées à Kalaâ des Sraghna, d’autres sont venues à Settat.

Victimes d’une incompréhension citadine à prétention puritaine, les gens de l’aïta ont gardé une certaine méfiance vis-à-vis du regard étranger. Je devais accompagner le cheikh Ali Lamzabi de la tribu des Mzab à la soirée qu’il animait dans le bled. Revirement de dernière minute, d’abord sous la forme d’une hésitation polie :

- On ne veut pas que tu t’empoussières !

- Sans poussière, lui répondis-je, il n’y a ni aïta, ni tborida (fantasia). C’est ce qui d’ailleurs fait le charme de l’une et de l’autre.

Peine perdue. Il revient plus tard me dire que l’on craignait que les Aroubi interprètent mal ma présence :

- Ils ne croiraient pas que tu es venu savourer leur musique, mais que tu t’es épris d’une chikhate !

L’Aroubi est celui qui parle le dialecte villageois des tribus arabophones, et par extension ce dialecte lui-même : une langue de nomades qui s’est adaptée à la réalité sédentaire, avec quelques métissages intermédiaires, a donc pu créer son propre univers et sa propre saveur, où les initiés peuvent reconnaître l’appel d’un rituel sensuel. L’aïta, c’est l’appel. S’agissait-il, dans quelques antiques origines, d’un appel aux divinités de la nature ? D’après son actuel contenu, elle est appel aux forces vitales, en contrepoids aux froides exigences des normes sociales.

Curieusement, les pasteurs nomades Béni-Meskine ne sont pas des producteurs d’aïta, mais de simples consommateurs. Ils « louent » chez leurs voisins de la musique pour leurs fêtes, comme ils vont y chercher de l’herbe pour leurs troupeaux :

- Quand nous avons un mariage, nous dit l’un d’eux, nous allons chercher les chikhate de l’aïta, dans la Chaouia, au Tadla, ou chez les Sraghna, nos voisins.

Les jours de fête, ils rôtissent de nuit et de jour, 30 à 40 béliers, agrémentant ainsi leur hospitalité de méchouis fabuleux. L’aire géographique de l’aïta se trouve donc circonscrite dans les plaines céréalières, à l’exclusion du plateau à luzernes de ces pasteurs nomades.

Les origines nomades de ces tribus arabophones se font sentir nettement dans les désignations musicales de l’aïta :

R’foud (levée du campement) désigne le début de L’aïta.

Hatta (étape-relai) désigne « la pause musicale »

Seul le mot habba (graine), est emprunté à la céréaliculture, pour désigner la parole poétique. L’ambivalence de la langue arabe fait que ce même mot signifie « pièce de monnaie » ; on vous dit par exemple :

« On ferait la fête tous les jours, s’il y avait l’habba (la monnaie) ».

La parole poétique du chansonnier dépend finalement de la prospérité du paysan et de l’éleveur. Pour un violoniste :

Chaque genre d’aïta a ses propres graines « habba » (ou parole poétique). Chacun a sa façon de lever le campement « r’foud » (ou prélude musical), chacun a sa manière de marquer les étapes (hatta).

Un violoniste doit connaître aussi bien l’ancien que le nouveau répertoire. En cela sa mémoire ressemble à la charge du colporteur (attar), chez qui les femmes des hameaux éloignés trouvent tout ce qu’elles désirent. Dans sa version traditionnelle, l’aïta des ports exaltait les expéditions et le courage des chevaliers et de leurs chefs, les grands caïds. Rahal, le vieux chansonnier de la grande source, a ouvert les yeux sur une aïta qu’on appelait la gazelle des chasseurs :

En éperonnant le fauve (al Bargui),

Elle m’a piqué au cœur.

Combien de porteurs d’étendards

Ont accompagné les chevaliers errants ?

Par les temps d’anarchie (siba), les porteurs d’étendards ouvraient la marche aux escouades de chevaliers intraitables qui allaient d’une expédition punitive à l’autre (les fameuses harka) apporter la victoire et la notoriété à leur tribu et à leur Caïd. L’une des aïta les plus célèbres ne porte-t-elle pas comme titre, « le déferlement des chevaux sur les chevaux » ? Elle relate par le menu une expédition punitive :

Dans la tourmente et la poussière

À Ben Guerir, tout s’envole.

Des charrettes pour les blessés !

Les aveugles sont délaissés.

Où sont passés les gros moutons ?

Où sont passés les beaux chevaux ?

Au souk de Larbaâ, le moussem devient Harka

Tentes et mâts sont foulés aux pieds.

Bataille du jeudi s’achève le vendredi.

Nous en voulons à la déchéance des jours

Qui font des Chorfa de simples hommes du commun.

C’est surtout lors des moussems-fêtes foraines à la fois commerciales et religieuses, réunissant plusieurs tribus autour d’un sanctuaire, généralement après la période des moissons - qu’ont lieu les manifestations collectives les plus éclatantes :

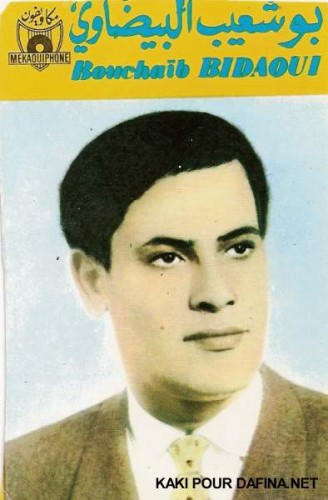

Moi aussi, El Hâjj Bouchaïb

J’irai au moussem le cœur en fête

D’une tente immense, je planterai les piquets

Et de tapis multicolores, je couvrirai l’intérieur.

Autant que la chevalerie, la thématique agraire est importante ici, comme le souligne Ali, le violoniste du Mzab :

- La première fois, que j’ai pris le violon, j’ai chanté les graines de grenade, qui débutent ainsi :

Au ciel, ils ont suspendu la vigne

Sa propriétaire est en transe

Et son propriétaire un musicien.

Le féminin est associé à la vigne et à l’eau, qui éteint la soif des hommes et de la terre. L’Oum Rbia, « la mère du printemps », s’il n’étanche pas la soif de la terre - il passe par la Chaouia sans l’arroser - n’en menace pas moins les hommes de son inondation :

Oued ! Oued ! Ô Oued

J’ai peur de tes inondations !

Zine, Zine, Ya ma !

J’ai peur de tes foudres !

Il existe une aïta dédiée à Rabbouha, qui fut emportée par l’Oum Rbia. Sa sœur qui était une chikha s’est mise à se lamenter, en promettant ses charmes à celui qui la sauverait :

Et la chevelure de Rabbouha

Ondulant au milieu de l’inondation

Chaque tresse couvrant une vague.

Et les vaches de Rabbouha

Errant dans les territoires de l’État,

Que celui qui les reconnaîtra

Les emmène à l’abreuvoir !

Dans une qasida de son cru, le violoniste du Mzabi s’amuse à comparer le riche propriétaire terrien aux silos remplis de graines (parce qu’il emploie les machines et les tracteurs) au laboureur qui se contente d’un attelage rustique, un âne et une vache ! Celui-ci serait moins généreux avec les métayers et les chansonniers et, sur le sillage de son araire, il n’y aurait que des poules et des pique-bœufs ! Il passerait son temps à abattre les moineaux ! (Ce qui explique, d’ailleurs, le peu de cas que l’on fait, dans cette région, de l’arboriculture). Selon le sociologue Ahmed Herzenni, « les paysans n’affectionnent pas l’arboriculture, à cause des moineaux et autres volatiles qui y nidifient pour s’attaquer ensuite aux céréales. Cela dit, l’arboriculture aurait été bénéfique, ne serait-ce que le long des pistes : les arbres serviraient de brise-vent, tout en jouant un rôle important contre l’érosion éolienne qui emporte les terres arables ».

Il faut traverser d’infinies étendues de steppes, où broutent ici et là quelques moutons, avant de rencontrer les eucalyptus, les mimosas, les cyprès et les oliviers sauvages des environs de Kalaâ des Sraghna, où prédomine le Saken, ce répertoire musical sacré dédié à Bouya Omar, le guérisseur des possédés, et à Sidi Rahal, le saint homme immunisé contre le feu - ses descendants boivent de l’eau bouillante lors de leur rituel - qui, dit-on, guérit la stérilité. Pour cause justement de stérilité, El Fariati, le violoniste de Kalaâ, a répudié ses trois premières femmes ; il organise une soirée musicale à l’occasion de son quatrième mariage. En attendant que les musiciens accordent leurs violons et chauffent leurs bendirs, les invités regardent un film vidéo où l’on voit le cheikh Stati chanter « Ô toi qui m’a ravi ! » (Achalini). En connaisseur, l’un des invités me dit :

- Si tu veux savourer la vraie aïta, il te faut l’écouter sous la tente des moussems, assis sur une natte, avec une pierre pour seul oreiller, et pour toute lumière, une lampe à pétrole. C’est là que l’aïta se manifeste, et pas à travers l’écran du téléviseur. Pour écouter l’aïta dans sa vérité, aucun artifice ne doit s’interposer entre toi et les musiciens : ni ampli, ni microphone, ni lumière électrique.

La participation, voilà le mot-clé. Il n’y a pas de frontières entre orchestre et spectateur, car ils sont dans une certaine mesure interchangeables. On participe aussi aux frais de la fête collective, par le biais des loghrama, ces billets de monnaie qui permettent de gratifier la beauté de la danse et du chant. Et s’il y a un trait commun à toutes ces tribus arabophones, malgré les nuances existant entre leur personnalité de base, leur territoire, et leur répertoire marsaoui,haouzi,ou zaâri- c’est bien l’esprit de la fête, qu’on appelle ici nachate, et pour lequel, certains sont prêts à consentir des sacrifices qui leur font frôler la ruine :

Ô Baba Driss vends ton jardin

Et viens t’amuser !

On signale que beaucoup de fils d’anciens caïds ont dilapidé leur héritage dans les fêtes des chikhate. Ce comportement ostentatoire est également un héritage : l’une des attributions des caïds des plaines céréalières était d’organiser pour leur tribu de grands cérémonials de cavaliers et de chikhate, afin d’affirmer leur puissance et leur prestige.

Abdelkader MANA

12:34 Écrit par elhajthami dans Aïta | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : musique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook