26/11/2009

Miroir et mémoire

Miroir et mémoire

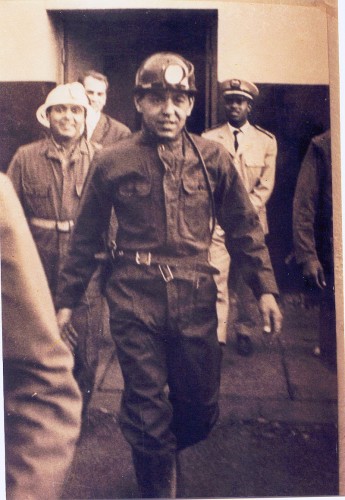

Georges a Essaouira, 1993 (photo de Luigi Di Cristo, archives de G. De Martino)

Georges Lapassade, l’ami d’Essaouira depuis toujours nous a quitté le mercredi 30 juillet 2008. Il est décédé dans une clinque parisienne puis a été inhumé dans le caveau familial d’Arbus en Béarn. Retour aux sources :

« Je suis parti d’Arbus et j’ai commencé à écrire pour exister. » écrivait-il dans son Autobiographe. Toute sa vie fut consacrée à l’écriture. Quiconque a rencontré Georges a fait quelque chose de sa vie. En tant que pédagogue-né, Georges Lapassade a, en effet, formé beaucoup de gens à l’écriture, aussi bien au Maroc, en France, qu’en Italie où il travaillait avec Gianni de Martino et un groupe de recherche sur la tarentule.Dans son Autobiographe Georges Lapassade écrit encore :

« Je suis né à Arbus, le 10 mai 1924.On raconte qu’à l’époque mon père chantait, sur un air de bourrée :

« Si l’Bon Dieu nous donne un garçon

A la saison des asperges

Toutes les filles du canton

Lui feront brûler un cierge... »

Le monde se situait pour nous, à peu près entre Pau et Monein. »

De là il partira à l’assaut de Paris, comme le Lucien des illusions perdues de Balzac, où il sera le père fondateur de l’analyse institutionnelle, et une autorité mondiale en matière d’ethnométhodologie des rites de possession et de transe.

Depuis 1969, Georges Lapassade a séjourné à peu près régulièrement, à Essaouira, chaque été :

« J’arrive à Essaouira dans les premiers jours de juillet. Au début, je trouve que l’odeur de sardine est trop forte, presque insupportable. Je feuillette quelques manuscrits, j’en apporte toujours avec moi quand je prépare un nouveau livre. Je les transporte dans mes sacs de toile et dans le grand cabas de ménagère que j’ai acheté l’été dernier au marché de Lisbonne chez un marchand de couleurs dans le quartier Belem-Blem-Blum. C’était à Belem. Je chantais toujours Belem-Blem-Blum en souvenir de la macumba. Le coq a chanté, il était minuit à Belem-Blem-Blum. »

Le chant de la macumba du Brésil, le stembali tunsien, les gnaoua marocains et enfin le rap parisien, partout où il allait Georges était fasciné par la contre- culture et les rites de possession de la diaspora noire et il les mettait à l’honneur, ce qui lui valu une distinction honorifique de Léopold Sédar Senghor, et une lettre de félicitations personnelle de Sa Majesté le roi Mohamed VI, lors de la parution de son ouvrage sur les Regraga intitulé D’un marabout, l’autre à la manière D’un château, l’autre de Céline.

Il venait surtout à Essaouira pour écrire tel ou tel de ses livres comme il le raconte dans son Autobiographe :

« Je revenais de Marrakech par l’autocar de la nuit. C’était une nuit de ramadan. Au levé du jour, le car s’est arrêté en rase campagne. Et ils sont descendus du car pour prier...Il faut un désir plus haut que la mort habituelle et plus haut que l’ennui pour que soudain, c’est tout à fait imprévisible, on puisse commencer à délimiter un espace blanc, comme des marques de fortune dans le désert des pierres blanches posées sur le sol pour une prière. Il conviendrait de justifier ce blanc où des mots peuvent s’inscrire à condition d’écrire selon la loi. Dans cet espace blanc ainsi délimité nous serions tournés vers l’est, très attentifs. Le jour se lève à l’est dans une lueur cassée, une lueur de nuit défoncée par le jour. La lune n’a jamais cessé d’éclairer la plaine pendant notre voyage toute la nuit la lune toujours là-haut dans le ciel, le temps est suspendu au fil de l’indécision comme si le jour hésitait à se lever....Je fais un effort pour écrire sur ma vie à Arbus ; il me faut pour cela retrouver des souvenirs. Je vais essayer. Toutes nos fêtes étaient religieuses. Elles marquaient la marche du temps. »

Et à Essaouira, il s’intéressait beaucoup aux fêtes religieuses, celle des Gnaoua au mois lunaire de Chaâbane, celles qui célèbrent la nativité du Prophète, mais aussi aux fêtes saisonnières en particulier le pèlerinage circulaire des Regraga. J’avais déjà lu son brillant article sur l’Emile de Jean Jacques Rousseau qu’il avait publié dans la revue Métaphysique en 1952, aux côtés de Bertrand Russel, mais je le voyais de loin enquêter à Essaouira sur les Gnaoua. J’enseignais alors au Lycée Akenssous de la ville. Un jour, au tout début des années 1980, le proviseur du lycée m’invita à une réunion prévue vers 16 heures à la Chambre du commerce, entre Georges Lapassade, et les connaisseurs du Malhoun de la ville. La réunion était provoquée par Georges qui enquêtait alors sur Ben Sghir, le chantre du malhoun souiri. A l’origine de cette enquête, un article où Hachmaoui et Lakhdar, résumaient la qasida de Lafjar (l’aube) de Ben Sghir sans donner le texte. Après cette réunion à la chambre du commerce, Georges m’embarqua dans l’enquête sur les traditions musicales d’Essaouira et de la région qu’il menait à l’issue du festival d’Essaouira (1981). Une fois à Paris il me faxa ce qui suit à propos de l’article controversé sur le malhoun :

« Ce qui choquait mon esprit de cartésien, y écrivait-il, c’est que nous avons découvert que le cahier d’un certain Saddiki (grand’père du prof. d’histoire du même nom) qu’il avait exposé au Musée et « commenté » était daté en réalité de 1920, et non de 1870 comme ils prétendaient, tirant argument de cela et du contenu du cahier, pour inventer une sorte de pléiade poétique souirie qui aurait eu pour mécène vers 1870, à Essaouira, Moulay Abderrahman ! C’est cela que je contestais beaucoup plus que l’origine souirie de B.Sghir. En effet, ce cahier contenait des qasida diverses, recueillies (peut-être) par le grand’père Saddiki au cours de ses voyages à Marrakech qui du coup devenait souiri ! Etant donné l’impossibilité d’avancer à Essaouira, j’ai fini par me décider d’aller consulter à Marrakech Maître Chlyeh, animateur d’une sorte d’Académie du malhoun. Il m’a fort bien reçu, bien informé et je crois (sans en être sûr) que la version de Lafjar que j’ai ensuite diffusé à Essaouira venait de lui »

Toute la démarche de l’enquête ethnographique de Georges Lapassade réside dans ce texte : alors qu’il demandait des informations sur Ben Sghir, au bazariste Ben Miloud, celui-ci était assis sur un vieux coffre qui contenait plein de qasida, dont celles de Ben Sghir ! C’est pour contourner cette rétention d’informations, ces réticences locales qu’il se voyait obligé de se rendre à Marrakech pour obtenir la fameuse qasida de Lafjar (l’aube) !

L’enquête pourrait durer des années, chaque été il revenait à la charge avec son obsession de chercheur et son doute cartésien pour reposer encore et toujours l’énigme Ben Sghir. Il soulevait d’autres lièvres qu’il problématisait à souhait alors même qu’on croyait avoir affaire à des évidences : le sultan Sidi Mohamed Ben Abdellah avait fondé le port et l’ancienne kasbah et non pas toute la médina comme on le croyait auparavant. Le plan établi par Théodore Cornut en 1767 est là pour prouver que Georges avait raison. Au XVIII ème siècle, en dehors de la Kasbah, les gens habitaient sous des tentes et dans les casemates qui donnaient à Essaouira un visage militaire, à côté du quartier administratif.

De même l’emplacement du Castello Real des Portugais se trouvait d’après une ancienne carte établie par Lambrecht, au port et non pas à l’embouchure de l’oued Ksob où se trouve borj el baroud. Cette erreur a été souvent commise concernant l’emplacement exact de la forteresse. On donnait, comme ruine de l’ancien fort portugais, un bastion rond situé dans les dunes, auprès de l’ancienne embouchure du Ksob, non loin du palais ensablé bâti au XVIII ème siècle par Sidi Mohamed Ben Abdellah. Ce fort n’a rien de portugais, affirmait Georges à juste raison. Il s’agit simplement d’une batterie construite, elle aussi, par le sultan. Toute sa démarche en matière d’enquêtes ethnographique est fondée sur ce doute cartésien, cette remise en cause permanente des évidences à la Ptolémée.

Pour ne pas « bronzer idiot » sur la plage d’Essaouira, Georges aura à résoudre une autre « énigme », qui relève cette fois-ci du Maroc antique. Jusqu’en 1950, on pensait que les Phéniciens et les Romains n’avaient peut-être pas dépassé le Nord du Maroc, alors que du côté de Luxus et Volubilis on avait les preuves évidentes de leur présence, il n’y avait rien de semblable au Sud jusqu’au jour où des enseignants, MM Desjacques et koeberlé allaient entreprendre des fouilles systématiques dans l’île de Mogador, qui prouvent que le monde antique allait en réalité beaucoup plus au sud que le fameux limes, plus exactement jusqu’à l’île de Mogador qu’on peut identifier à la mythique Cerné qu’évoque le périple d’Hannon . En 1985, Georges Lapassade profite du passage dans la ville de Desjacque et de sa femme pour les interroger à ce sujet, et publie le résultat de cet entretien sous le titre : « la petite histoire d’une grande découverte » :

« En 1950 Desjacques et Koeberlé enseignants à Mogador, consacraient leurs loisirs à la recherche des silex taillés de l’époque préhistorique. Cette recherche les conduisit dans l’île d’Essaouira où ils trouvèrent dans le sable des fragments de poterie, des pièces de monnaie. Des fouilles plus systématiques furent entreprises aussitôt. En creusant assez profondément du côté de la plage de l’île, sur le « tertre » on a mis à jour une couche phénicienne, la plus profonde, et des couches plus récentes en particulier celle des Romains du temps de JubaII. La petite histoire de cette recherche nous était jusque là inconnue. Desjacques nous l’a racontée, la voici :

- Comme il était interdit, raconte Desjacques, de chasser sur le continent en période de fermeture, la société de chasse locale Saint Hubert élevait des lapins dans l’île. Les lapins avaient brouté l’herbe et mis à nu le sol. Par le vent qui emportait le sable, par érosion, les pièces antiques étaient visibles à la surface du sol.

Mais il fallait pour éclairer la première découverte faite dans l’île une référence que Desjacques et Koeberlé connaissaient bien : le court récit dit du « périple de Hannon », sauvé de la destruction de Carthage dit-on, par un copiste grec. Ce document décrit le parcourt du navigateur chargé de retrouver et fixer les étapes d’un parcours maritime. Le contenu du texte interprété donna à Desjacques et Koeberlé la conviction d’avoir mis à jour la preuve d’une étape phénicienne dans l’Atlantique peut être Cerné « où nous fondâmes une colonie » écrit l’auteur du périple d’Hannon. Ils organisèrent alors un petit Musée pour leurs élèves et pour la ville à la Sqala :

- C’était une pièce minuscule qui abritait tout ce que nous ramenions de l’île : les débris de vases, les pièces de monnaies. Raconte Desjacques.

Les pièces sont maintenant au Musée d’archéologie de Rabat. Desjacques et sa femme vont séjourner en vacances chez des amis qui habitent à Agadir :

- Nos amis, demeuraient près du rivage de l’Océan, raconte Odette Desjacques. Un jour de grandes marées, à l’heure où la mer était retirée loin de la côte, j’ai vu des femmes ramasser des coquillages dans les rochers. Elles cassaient les coquilles, les broyaient, les lavaient à l’eau de mer et conservaient dans de grands couffins, la partie comestible. Je me suis approchée d’elles, et j’ai remarqué alors que leurs mains étaient violettes. Or nous parlions souvent, à Mogador, avec mon mari et Koeberlé de la fameuse pourpre de Gétules pour laquelle les Romains avaient installé dans l’île des « fabriques ». On ne savait pas comment la teinture était fabriquée. Et voilà que ces femmes d’Agadir nous apportaient la solution de l’énigme ! Je me souviens que nous avons mis quelques coquillages brisés dans un tissu de coton blanc qui a toujours gardé la couleur...Il y avait, dans le coquillage, une glande jaune au moment où on la recueillait en cassant la coquille. Puis la couleur changeait au soleil et devenait verdâtre, puis violette, plus précisément « pourpre »....Nous avons apporté quelques coquillages vivants à Mogador, nous les avons déposé dans les rochers à la « plage de Safi » pour essayer de les faire reproduire. Mais le sable les a recouvert. Or sur cette même plage, nous avons trouvé des coquillages pour être précis, les purpurae haemastomae, vides avec un trou dans la coquille. C’est par cet article qu’on extrait la précieuse glande. On pourrait probablement en trouver encore aujourd’hui au même endroit. Nous en avons fait identifier, à Paris au Muséum, les résultats ont été probants.

Le site de l’île comme lieu de fouilles a été trouvé on l’a vu, par hasard alors qu’on y cherchait des silex taillés...Le succès de cette recherche devrait inciter nos archéologues marocains à rechercher d’autres traces d’antiquité sur le littoral. » Concluait Georges qui ne croyait pas si bien dire, puisque récemment encore, des marins ont pris dans leurs fillets , deux amphores antiques, tout à fait intactes, recouvertes seulement d’algues et de coquillages...

Lors de ses séjours à Essaouira, Georges aimait souvent se rendre à ce borj el baroud lieu de ralliement du mouvement hippie dans le sillage duquel il avait découvert pour la première fois Essaouira en 1968 avec le Living Théâtre :

« 19 h 30. La sirène du ramadan a hurlé, ce soir pour la première fois. Il fait presque nuit. Tristesse maintenant sur la ville déserte. Je retrouve l’angoisse de l’année dernière. Les lumières de la rue s’allument lentement....Le soleil s’est levé tard ce matin. Il faisait froid, un petit vent mauvais courait sur la plage, au ras du sable, jusqu’aux grandes dunes qui entourent, là-bas, le borj el baroud. Il m’a semblé tout à l’heure que j’allais enfin me décider à écrire le récit chronologique de mon enfance, puis de ma jeunesse, jusqu’à mon départ définitif d’Arbus et mon installation à Paris. J’ai cru que j’avais retrouver le courage nécessaire pour me lever à des heures fixes et travailler. J’étais convaincu que ce moment tant attendu était enfin arrivé, après une longue attente. La chaleur de l’été est enfin revenue. J’ai retrouvé ma chambre d’autrefois inondée de soleil tout le jour. Je peux contempler le mouvement incessant des bateaux dans la baie, et dans le port. Hier j’avais décidé d’écrire le récit de mon enfance. Mais je ne trouve que des bribes de souvenirs. Je ne sais comment les souvenirs arrivent à ce moment-là, ni pourquoi tel souvenir plutôt que tel autre...La journée sera chaude comme hier, j’irai à la plage, je marcherai jusqu’au borj el baroud, j’irai m’étendre dans les dunes. Je reprends goût à la vie. Je n’ai plus envie de travailler, je dois faire un assez grand effort pour écrire seulement quelques lignes chaque jour. »

De cette période hippie où Georges encore dans la force de l’âge est arrivé à Essaouira avec sa pipe et ses fréquentations assidues à Bijou-bar, restent des réminiscences : « L’autre jour, j’avais fumé un peu d’herbe, assez pour ne pas tenir debout tout à fait. Je me suis allongé sur une banquette au café hippie, et Majid, qu’ils appellent Speed, m’a interpellé ; je l’ai regardé, et j’ai vu en même temps, sous le masque de son rire, un autre visage, plus sombre, fermé, immensément triste, comme on voit chez les Grecs, le masque des rires avec le masque des pleurs. Et cet autre visage qui est toujours derrière les mouvements de la vie, c’est déjà, j’en suis persuadé, le visage de notre mort.

- Et si tu mourrais maintenant, dit Mourad. Si tu devais dire ce que tu regrettes de n’avoir pas fait dans ta vie, qu’est-ce que tu pourrais répondre ?

J’ai répondu que je n’avais pas de réponse. J’en avais une pourtant : que mon seul regret serait d’avoir manqué ma vie à force de penser à la mort, de n’avoir pas vécu chaque instant de ma vie comme un moment possible de bonheur. »

Pourtant nous avons connu des moments de bonheur, au printemps des Regraga, lors de nos dérives communes à la vallée d’ Aïn Lahjar (la source de pierre). C’est là qu’on avait découvert ensemble, lui et moi, « la fiancée pétrifiée » du Sahel, et le concept de faïd comme débordement de l’eau et de la baraka. Un jour on est même partis ensemble, en autocar jusqu’à la vallée heureuse de Tlit, entre le mont Tama et le mont Amsiten, en pays Haha, pour enquêter sur le chant des moissonneurs. Mon oncle maternel nous reçu alors avec le cérémoniel du thé, avec des amandes, et des galettes de seigle, à tremper dans l’huile d’argan et le miel de thym . Mon oncle maternel disait alors à ce Béarnais que je croyais parisien et qui a toujours gardé une âme paysanne lui venant de son enfance passée dans ces « Pyrénées-Atlantiques », comme on les appelle si joliment en France. Mon oncle donc disait à Georges :

« Le poète et la hotte sont semblables, personne n’en veut

s’il n’y a pas de pluie et donc de récolte. ».

Et Georges qui avait aidé jadis son père à la scierie dans la forêt béarnaise comprenait parfaitement ce langage et en avait même la nostalgie. En lisant maintenant son Autobiographe, je comprends à quel point son intérêt pour notre culture était sincère, car tant d’affinités électives reliaient secrètement les traits culturels de son Béarn natal au mouillage d’Amogdoul où chaque été il jetait l’ancre pour écrire : « Dans le temps du carnaval, entre le premier de l’an et Mardi-gras, nous allions danser chaque dimanche dans le quiller de l’estanguet, sur la terre battue. Les musiciens s’installaient sur un petit balcon de planches, pour jouer des marches et des javas, avec quelques guigues et quelques sauts basques. D’autres souvenirs reviennent : le jardin de l’école, les grilles rouillées du portail. Un phono avec des disques ébréchés dans un placard. Ce vieux phonographe, posé sur une petite table dans la salle à manger de ma grand-mère, remplaçait un phonographe plus ancien muni d’un grand haut-parleur en entonnoir qui traînait dans le grenier au milieu des toiles d’araignées. »

De là, me semble-t-il, sa passion pour le carnaval d’Essaouira, cette compétition chantée, ce charivari, qui opposait jadis, à chaque Nouvel An, les deux clans de la ville et surtout le couplet du rzoun de l’Achoura relatif au phonographe :

« Permettez-moi donc d’avouer

Les soucis qui m’oppressent

Et si je meurs, que personne ne me pleure

Mais quel est votre chef ô Chebanate ?

Osman à la tête bossue

Et à la bedaine serrée d’une cordelette ?

Et qui est votre chef Ô Béni Antar ?

Ali Warsas traînant au port son chien

Éternellement sur son âne ?

Pourquoi donc avez-vous remplacé,

Les chanteurs du malhoun par le phonographe ? »

C’est lui qui, le premier, par ses nombreux articles, avait vulgarisé l’idée selon laquelle « Essaouira est la ville des Gnaoua ». Il avait longtemps enquêté sur leurs rites de possession, sur ceux des gens de l’ombre, ces Hamadcha et ces Aïssaoua, ces musique sacrées auxquelles on avait consacré tout le colloque du premier festival et dont les actes ont été publiés dans le deuxième numéro de la revue Transit de Paris-VIII, tandis que le premier numéro avait été consacré aux chants profanes intitulés Paroles d’Essaouira.

Le spectateur du rite nocturne de possession, fasciné par ce « spectacle » de transe « habitée », est avant tout sensible au jeu musical de ses animateurs. Il est tenté alors, de conclure que chez les Gnaoua, ce sont les musiciens qui sont les maîtres du jeu. En réalité nous dit Georges Lapassade, ici, comme dans tous les rites de possession, la gestion de la situation est assurée par les prêtresses du culte. Et ici comme ailleurs, les femmes, parce qu’elles sont tenues en marge de la religion des hommes, se sont donné secrètement une autre « religion » : la religion des femmes.

Là encore, afin d’expliquer son intérêt pour les ethnométhodes de guérison par l’induction de transe, on retrouve cette lointaine empreinte de la prime enfance : « Ma grand-mère savait tirer les cartes et j’ai été incité par son exemple, lorsque j’avais douze ans, à m’initier à la cartomancie et même à la pratiquer. Cela créait une atmosphère, et je peux ainsi aujourd’hui comprendre assez facilement les croyances des gens, au Brésil et au Maroc, autour des pratiques de la voyance et de la possession. Mon initiation précoce a déterminé mon intérêt persistant pour les pratiques ésotériques. »

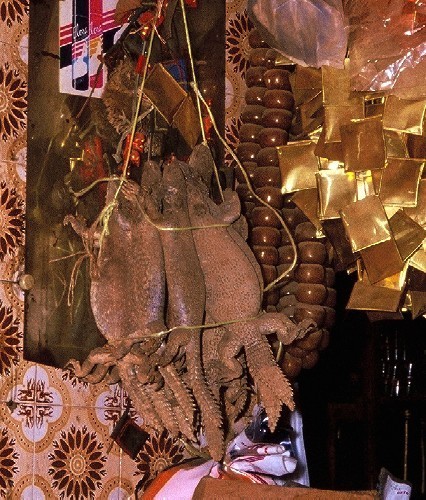

Au mois de mai 1986 sous le titre « voyage au pays de la magie : Talisman et divination à Essaouira », il publie à SINDBAD,les résultats d’une enquête qu’il avait mené avec Boujamaâ Lakhdar sur la magie: Après l’enquête chez les tolba sur la talismanique et ses sources livresques (les livres jaunes de la magie, élaborés et publiés au moyen âge, inspirés d’une grande tradition occulte, El Bouni et Damyati pour le monde arabo-musulman, au 12ème siècle, et AGRIPPA d’Aubigné pour le monde occidental, au 16ème siècle) ils ont procédé à une autre enquête sur les traditions orales de divination chez les choufate :

« Notre promenade éthnologique à Essaouira à la recherche des pratiques magiques s’est effectuée à plusieurs niveaux et en plusieurs étapes : on a d’abord inventorié quelques liasses de documents de tolba existant au Musée. On a ensuite procédé à une enquête auprès de quelques tolba en exercice auxquels on a demandé de fabriquer des herz et de parler de leurs pratiques. On a enfin rencontré quelques voyantes..Contrairement aux taleb, les voyantes en tant que femmes ne peuvent pas se rattacher aux « textes » ni utiliser l’écriture pour fabriquer des talismans. Les femmes qui fabriquent des objets magiques, kammoussa, ne sont pas appelées voyante mais saharate (sorcières). Les voyantes ne fabriquent pas d’objets magiques. Elle pratique surtout la devination et elles ont un rôle thérapeutique. Elles trouvent souvent leur vocation à travers une maladie (possession) et elles entrent en transe pour faire leur divination. »

Dix ans plus tard, en 1996, la dernière enquête de Georges à Essaouira a porté sur les talaâ, ces voyantes médiumniques, ces prêtresses des Gnaoua qui pratiquent la divination en état de transe.

Entre Essaouira et Pau, les Pyrénées-Atlantiques et le Haut-Atlas occidental, ces mêmes saveurs sont transversales à l’écriture, à la mort et à la nostalgie des origines : « Tout à l’heure on égorgeait des poulets dans la rue, près de Bab Doukkala. Le sang coulait dans les seaux, il débordait sur le trottoir. Au milieu de la cour intérieure du sanctuaire des poules rouges égorgées baignaient dans le sang. Je ne me suis pas attardé. J’ai regardé juste en passant, je supportais mal ce spectacle. Et soudain, alors que j’écris ces lignes, un souvenir me revient : je suis étendu sur la table de la salle à manger transformée en salle d’opération, j’ai onze ans, je hurle, on recoud des chairs à vif. L’année suivante, on m’opère d’un phimosis, mais cette fois c’est à Pau, dans une clinique. C’est à ce moment-là que j’ai été blessé pour la vie, livré à l’angoisse et à la peur de la mort. Lorsque ma mère est morte, j’ai refusé de la voir, comme l’exige la coutume. J’ai retenu mes larmes pendant l’enterrement ; c’était une journée froide de février, avec un soleil pâle sur la neige. La veille de l’enterrement, je me suis enfermé dans ma chambre, chez ma grand-mère, et j’ai écrit pour ne pas y penser. Après l’enterrement, j’ai marché dans la plaine, dans les salines, au milieu des arbres morts de l’hiver. J’ai marché dans nos champs, j’enfonçais mes souliers dans notre terre noire. Et, là, j’ai pleuré, parce que j’étais seul. »

Cette angoisse du départ, qui préfigure d’une manière symbolique, ce départ pour toujours qu’est la mort, Georges l’a toujours ressenti à chaque fois qu’il devait quitter Essaouira pour se rendre à Paris à la fin de l’été, comme une mort symbolique et une nouvelle naissance : la fin de l’écriture d’été et la naissance d’une nouvelle oeuvre.

C’est en cette période de « transition » et de « transit » que nous envoyons pour publication nos articles sur « la musique comme fait social », « le mouvement folk de Nass El Ghiouane », « l’empire des signes », « les marqueteurs d’Essaouira », ou « le printemps des Regraga ». Il s’agissait de défendre la vitalité de la culture populaire contre la muséification qui la guette. Dans ces articles Georges s’élevait contre ce qu’il appelait la folklorisation qui est à ses yeux une muséification de la vie : Comme dans un musée, on a une espèce d’épouvantail à moineaux à la place d’un être vivant qui portait jadis un costume. De la même manière la musique locale est dévitalisée par sa folklorisation.

Le Musée ethnographique des traditions populaires d’Essaouira, que dirigeait alors feu Boujamaâ Lakhdar était transformé par Georges en un département d’ethnographie et, en même temps, en un lieu de rencontres culturelles intense. Cette hyperactivité intellectuelle, symbolisée par le cliquetis incessant de sa machine à écrire, qui emplissait la voûte du musée du matin au soir, suscitait des admirations envieuses par sa vitalité créatrice, faisait oublier à Georges pour un temps son angoisse native du départ vers cet ailleurs qui peut être la mort. Mais dés que l’heure du départ effectif s’approche, la fébrilité resurgit à nouveau de sa tanière et ressaisit sa personne comme un djinn possesseur de l’écriture : «Je ne peux rien contre l’angoisse du départ, contre cette souffrance que je traînerai avec moi probablement aussi longtemps que j’écrirai... La nuit sera chaude. Un vent léger secoue les palmiers devant l’hôtel. Mais le grand arbre reste immobile. Seule l’étoile du berger brûle au milieu du ciel. Une musique lointaine troue le silence. L’été va mourir, peut-être cette nuit. Mais je voudrais qu’il s’éternise. Qu’importe les livre si rien ne peut empêcher la mort de l’été. Mes étés sont comptés déjà. Tout ce qui me le rappelle, tous ces signes accroissent ma douleur. Mais le commencement de l’été ramène chaque année l’illusion que la vie recommence... »

Lapassade poursuivait : « La fin de l’été approche. Je pourrai maintenant retourner à Paris, et puis peut-être retourner à Pau et, là, me mettre vraiment au travail. Je repasserai par tous les lieux où j’ai vécu quand j’étais enfant, j’interrogerais Lalie, la sœur de ma mère, elle se souvient de tout, elle aime raconter des histoires. Il suffira ensuite de transcrire – et mon livre sera fait, il se fera tout seul. Ce matin, je n’ai même pas le courage d’aller jusqu’au marché, je n’achèterai pas les légumes pour préparer mon repas de midi...

Guy, ce soir, va m’aider, comme l’année dernière, à quitter cette ville. Arrive Boujamaa. Il est inquiet, il s’interroge :

- Mais qu’est-ce que tu as fait pendant ces deux jours, personne ne t’a rencontré dans la ville.

- Rien. J’ai un peu écrit, quelques pages seulement. Et puis j’ai attendu Guy. Demain, nous partirons ensemble.

Maintenant le temps est gris avec, par intermittence, un soleil pâle :

- Ça sent l’hiver, dit Boujamaa, il est temps de partir.

Je suis rentré à l’hôtel tout à l’heure. J’ai mis dans des sacs en papier le camping-gaz, les verres, les assiettes et j’ai tout laissé à Fatima. Elle gardera mes affaires jusqu’à mon retour. J’ai payé ma dernière note d’hôtel. J’ai dédicacé à Kamal un exemplaire de L’essai sur la transe. Je suis allé au café glacier pour le dernier adieu à Saïd. Les oiseaux volent plus vite dans le ciel, comme des nuées de cendre emportées par le vent. Neige blanche des mouettes autour d’un sardinier qui rentre au port. Les contrevents de l’hôtel claquent contre les murs. Les départs me dépriment toujours. Je vais partir. Je vais laisser ici ceux que j’aime. »

Quand on s’éloigne d’Essaouira, c’est toujours sous forme de mouette qu’on la retrouve ! Leur envol au crépuscule, leur envol au ras des vagues et au-dessus des mâts, sont la réincarnation des légendes et des mythologies marines , comme le souligne si bien Moubarek Raji, le jeune poète arabophone contemporain de la ville :

« Les mouettes sont des vagues qui prennent leur envol

Et les vagues, des mouettes qui grondent

Quand on brise une vague

Une aile vous pénètre profondément

Et quand on brise une aile

Une vague vous pénètre profondément

Ecoutez les trois mouettes briser leurs oeufs

Comme si la mer surgissait du sable pour la première fois

Avec comme notes musicales : l’éclosion d’œufs de mouettes »

Pour ce poète comme pour le magicien de la terre qu’était Boujamaâ Lakhdar, une mouette n’est pas une mouette, elle est pour l’artiste peintre le symbole même de la ville. Le dernier tableau peint par Boujamaâ Lakhdar, avant sa disparition en 1989, représentait une mouette fantastique portant sur ses ailes les signes et les symboles magiques de la ville. Georges Lapassade était l’une des figures emblématiques de la ville, l’un de ses principaux auteurs, son regard fut un limpide miroir pour la mémoire de la ville. Un de ces oiseaux marins au regard perçant survolant les rivages de pourpre. C’est toujours sous la forme d’une mouette que nous rendent visite nos chers disparus.

L’un des enseignements fondamentaux que j’ai reçus de Georges Lapassade, en menant ensemble notre enquête sur la parole d’Essaouira au début des années 1980, c’est non seulement l’obligation de tenir une sorte de compte-rendu sur les apprentissages de chaque jour, mais surtout la vertu pédagogique du compte-rendu : au retour de mon pèlerinage chez les Regraga, il venait chaque soir m’écouter ; en lui racontant ce qui s’est passé, je me rendais compte que mon subconscient avait enregistré des faits pertinents à mon insu. Mais sans son écoute attentive, je n’aurais certainement pas produit telle ou telle idée intéressante, comme faire le lien avec la « théorie du don » de Mauss, « l’éternel retour » de Nietzsche, ou « l’observation participante » de Malinowski : on produit autant par soi-même que par l’écoute amicale de l’autre. Comme me le disait si bien mon ami Georges Lapassade : dans ton cerveau et dans le mien, il n’y a que de l’eau ; la véritable étincelle jaillit dans l’interaction entre les deux cerveaux. C’est du dialogue que naît la lumière…J’ai peur qu’avec sa mort ne soit enterrée la Parole d’Essaouira, qu’il avait su avec talent sortir des limbes de l’oubli.

Abdelkader MANA

21:55 Écrit par elhajthami dans hommage | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : hommage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

23/11/2009

Les poètes

L'[i]invité du lundi

La secte des diplomates et la race des poètes

Ali Skali et Fatima Abaroudi...Face à Face...

Le carrefour du livre - que dirige l'animatrice culturelle Mme Marie-Louise BELARBI, dont il faut saluer le dynamisme au passage - a connu la rencontre de deux poètes : lui diplomate de haut rang. Elle, femme au foyer, ex-professeur de littérature, ayant délaissé l'enseignement pour se consacrer à l'écriture. Pour lui, on peut concilier diplomatie et poésie. Pour elle enseigner la littérature des autres et faire la sienne est inconciliable.

Lui, c'est Mr.ALI SKALI homme d'humour spirituel et de modestie qui vient pour la présentation d'une œuvre poétique destinée au départ à l'intimité et à l'oubli et offerte par hasard aux lumières du grand jour : « Regards » primé par l'académie Française et « Aux gré des sens », dont Maurice Druon dit :

« Ali Skali pourrait bien nous piéger avec son titre « Au gré des sens » et nous faire croire qu'il s'agit de pièces érotiques. Mais non, il joue sur le sens du mot « sens » : bon sens, non- sens, sens interdit, sens dessus-dessous... »

Elle, c'est Fatima Chahid Abaroudi. Elle vient pour nous présenter « Imago », du latin « image ». Poétesse couverte de je ne sait quel halo de noblesse et de modestie qui nous dit : « Je ne suis pas militante féministe -loin de là- mais je suis pour un rapport d'égalité et d'équilibre entre la femme et l'homme pour -comme dirait le poète - « regarder ensemble dans la même direction ».

L'univers diplomatique - dans un monde conflictuel et cynique - donne l'impression d'un enfer climatisé où les monstres froids sont en conciliabule. Apparemment, il n'y a pas de place pour les poètes. Cela veut-il dire pour autant que notre poète est un rossignol au milieu des loups ? Oh, que non ! Disons que c'est un homme d'équilibre qui parvient à réconcilier les exigences du devoir avec la soif de liberté. Difficile équilibre entre la valise diplomatique et la clé des champs, entre l'homme et la fonction. Mais notre poète est un habile acrobate au sens intellectuel s'entend. La poésie est à la fois délivrance et humanisation de la diplomatie - le monde serait certainement meilleur si tous les diplomates étaient des poètes. Trêve de comparaison, la poésie est besoin tout court. Les Peuls du Sénégal ne définissent-ils pas la poésie comme étant « les paroles plaisantes au cœur et à l'oreille » ?

Si l'outil linguistique est le Français, le miel des choses nous vient de deux villes millénaires : Taroudant où est née la poétesse et Fès d'où nous vient le poète. Si les branches respirent aux cieux de l'ailleurs le tronc reste enraciné au terroir des ancêtres. Contrairement à notre habitude, d'adopter la formule « INTERVIEW » - un mot d'ailleurs assez barbare, reconnaissons le- pour une fois, nous avons préféré le dialogue entre deux poètes qui connaissent mieux que nous - quoiqu'ils s'en défendent par « modestie diplomatique » !- l'univers de la poésie et sont à même de nous en dévoiler les mystères. Écoutons-les. Qu'ils nous fassent traverser avec les chevaux sauvages sur les terres nouvelles.

M.Ali Skali : On laisse entendre parfois qu'il ne faut pas prendre au mot le diplomate. Que son « Oui » veut dire « Peut-être » et que quand il dit « Peut-être » cela signifie « Non » et qu'un diplomate ne doit jamais dire « Non » pour se garder toujours une porte de sortie et pouvoir modifier en cas de besoin son attitude initiale. Le diplomate doit se garder de dire toute la vérité qu'il pense. Ce n'est pas mentir par omission, c'est tout simplement atténuer l'effet de ses jugements pour garder toujours le contact avec l'interlocuteur ou l'adversaire. Car la diplomatie est un souci constant de ne pas perdre contact. En revanche la poésie n'est pas une « carrière » ; la poésie « habite » le poète. Elle s'identifie à lui au point qu'on ne peut dissocier facilement l'homme de son œuvre. Le poète est sincère, totalement, éperdument. Pour lui « Oui », c'est « Oui », « Non », c'est « Non ». La poésie, c'est la clé des champs, l'évasion, l'irrationnel et surtout l'imaginaire. Le poète confronte la totalité de son expérience personnelle et l'expérience humaine en général avec la totalité des mots dont il peut disposer. La poésie s'apparente à mon sens à la musique par ses rythmes et son harmonie.

Alors que nous voguions entre la liberté du poète et les contraintes du diplomate ; telle une apparition, la poétesse de feu vint nous rejoindre avec son IMAGO et le dialogue se poursuivit sur le miel des choses aux abords de Taroudant, sur Fès au pied du mont Zalagh, sur les lieux hantés et les moment inoubliables qui font que vous êtes saisi par cette transe de l'écriture, moment de grâce et de création qu'on n'aimerai jamais quitter.

Mme Abaroudi : Ce que nous exprimons n'est pas différent. Nous ne sommes pas des Martiens. Tout simplement la vie, l'amour, la mort avec des optiques différentes féminines et masculines. La poésie, c'est comme chausser des lunettes avec lesquelles on voit le monde transfiguré, c'est une espèce de coup de baguettes magiques avec laquelle on magnifie les objets autour de nous. C'est un regard contemplatif. Le réel autour de nous est chargé de poésie et la poésie ne se limite pas seulement à l'écriture, la création poétique peut toucher tous les domaines, que ce soit l'écriture, l'expression filmique, la danse ou la peinture. Par exemple Van Gogh a peint d'affreux godillots, qui sont un objet banal et usé. Pourtant à bien y regarder, il en a fait un tableau tout à fait poétique. Victor Hugo a fait du crapaud un superbe passage poétique. Un poète espagnol a écrit tout un recueil sur « le petit âne argenté et moi » et c'est ce recueil qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1956.

M. Ali Skalli : Il n'est pas indifférent au poète d'être sensible aux évènements de notre monde. Au contraire. Aussi bien à la paix qu'à la misère humaine et aux droits de l'homme. Si on est témoins, on ne peut se taire parce qu'un poète où il est sincère ou il ne l'est pas. J'évoque d'ailleurs dans « Aux gré des sens » le problème de Jérusalem :

« Ces enfants égorgés et ces vieillards amputés,

Ces femmes éventrées et ces maisons dynamitées,

C'est pour toi Jérusalem.

Ce peuple décidé à se battre jusqu'à la victoire

Parce qu'il y a une histoire dont il garde la mémoire

C'est pour toi Jérusalem ».

Peuple bafoué, peuple exilé, peuple chassé de ses terres qui endure le pire, le droit est de son côté, la sensibilité humaine est de son côté. Malgré tout cela le peuple palestinien continue à naviguer sur les routes.

Mme A baroudi : La poésie est plutôt venue à moi. Très tôt. J'ai écris mes premiers poèmes à l'âge de neuf ans et demie. C'était suite à un déchirement que j'ai vécu dans mon enfance. Je suis native de Taroudant, cette ville, que si on enlève les aspects modernes (voitures, poteaux électriques etc.) est une ville moyenâgeuse, qui vit en dehors du temps. Quand j'ai obtenu mon certificat d'étude à 9 ans, j'ai été envoyée comme interne à Rabat. Alors, imaginez une petite fille de neuf ans et demie, partie à Rabat. A l'époque, c'était le bout du monde. Quand mon père m'a laissé à l'internat et que sa silhouette a disparue derrière la vitre de la grande porte d'entrée, j'ai sentie un déchirement très douloureux. J'ai pleuré pendant des jours et des nuits et c'est là que j'ai écris mon premier poème sur la séparation. C'est un poème sur Taroudant, je l'ai écrit dans « imago », mais bien sûr plus amélioré, plus mûr. C'est un déclic causé par la séparation de mes parents et de ma ville :

« Il est au loin une ville brune

Que chante le vent du Sud

D'or et de pourpre, de cuivre et de feu.

Corps tendre de rosier et ceinture d'orangers

Dans une main la plaine, dans l'autre le désert

C'est la vierge fiancée du vent qui passe

Coulez larmes et fleuves

L'aube sera toujours belle sur ma ville

Elle est rêve de pierres entre deux crépuscules

Et le soleil qui allume ses remparts a un autre destin

Elle est beauté sereine à la lisière du silence

Et le vent qui la chante a un autre langage

Coulez larmes et fleuves

L'aube sera toujours belle sur ma ville... »

M. Ali Skalli : La poésie est un exutoire qui me permet d'échapper au quotidien pour me retrouver avec moi - même...Quand j'ai cette feuille blanche j'oublie tout. Même ma femme qui dort à côté. Je suis seul au monde avec cette feuille et ce crayon à la main pour faire quelque chose ; je ne sais quoi ? Une rencontre, un paysage, un mot qui peut parfaitement suggérer bien des choses. C'est une façon de m'endormir en communion avec moi-même. J'écrivais pour mes plaisirs parce que ça me permettait de faire une espèce de mosaïque des mots. Un jour nous recevions un ami qui travaillait à l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Je ne sais pas comment on est arrivé à parler de poésie. Mais j'ai refusé à la fin du repas de leur lire ma poésie. J'ai dis à mon ami : « Ce que j'écris ne s'aurait t'intéresser à aucun titre. Il m'a alors demandé : « Est-ce que mon avis ne t'intéresse pas ? ». Là, j'étais piqué au vif. Je lui ai remis alors la liasse de feuilles. Huit mois sont passés. Silence absolu. Un soir le téléphone sonne et cet ami me dit : « Ali ! Tu es assis ? ». Je dis : « Non ». « Alors assieds toi et écoutes-moi, j'ai lu tes poèmes, je les ai beaucoup appréciés, j'ai pris sur moi de les envoyer à un éditeur à Paris ». Je lui ai rappelé que je suis le représentant du Maroc ; ce que j'écris dans ces textes n'est peut-être pas publiable ? Il m'a répondu : « écoutes, tu a un roi réputé pour être très large d'esprit ; je suis sûr que quelque soit le texte qui va être publié, eh bien, il sera d'accord avec toi ». « Encore faut-il, lui dis-je, que je lui demande quand même l'autorisation, parce que je ne suis pas seulement un homme mais j'ai aussi un titre. » Et c'est ainsi que j'ai demandé l'autorisation et Sa Majesté dans sa magnanimité et dans sa bonté m'a dit qu'il était fier d'avoir un ambassadeur qui était aussi poète et que je pouvais publier ce que je voulais. Et c'est comme cela que ce livre est sorti. Ce qui m'a incité à commettre un deuxième livre (éclat de rire). Maurice Rheims, de l'Académie Française, qui m'a fait l'amitié de préfacer « Regards » écrit :

« Un homme écrit...Qu'il prenne garde !...Il suffit parfois d'un simple billet pour en dire long sur lui, bien plus peut-être que le signataire n'aurait désiré le faire, mais si un roman peut révéler la personnalité de l'homme de lettre, ses ambitions, son caractère, ses frustrations, en ces domaines, rien ne vaut la poésie...Et c'est vrai, on est nu pratiquement comme un ver devant son public. Autrement, ce n'est pas de la poésie. On triche et ça ne résonne pas dans l'âme du public. »

Quand on vit loin de son pays, on éprouve la nostalgie pour ce pays :

« si en Amérique les Andes entendent fièrement leur Cordillère, toi mon Maroc à moi, tu porte allègrement ton Atlas en bandoulière ! »(Regards).

Le temps marque. Il marque non seulement les choses autour de nous ; il marque les êtres, hélas, et ceux que l'on aime. Il les marque peut-être d'une façon assez dramatique, puisque souvent, on s'en sépare. C'est la raison pour laquelle la fuite du temps et la mort, je les ressens très douloureusement :

« Tu es parti comme l'effluve d'un parfum,

Comme la rosée du matin qui s'évapore au soleil levant.

Et je suis resté seul,

Abattu, désappointé, médusé, hébété,

L'esprit aux quatre vents ».

Mme Abaroudi : Pour la compréhension de ma dédicace « d'Imago » ; j'ai perdu une fille que je n'ai jamais vu, parce qu'elle est morte à la naissance et c'est à elle que j'ai dédié mon recueil :

« Racontez - moi cet été,

La terre avait-elle son blé ?

Et le ciel ses couleurs quand vint le règne de l'oiseleur ?

Ils venaient de force des haleurs sans mémoire

Ils m'auraient pris tes jours,

Ferme tes yeux, courbe ton corps

Brise la fleur du jour nouveau

Les voleurs d'aube, les voleurs d'eau

Fille promise au cœur du bel été

Colombe trop tôt envolée...

Imago veut dire en latin « image ». Beaucoup de gens connaissant le sang berbère qui coule dans mes veines m'ont demandé si ce n'est pas Aïmago ? Non, le mot est latin. C'est une image affective qu'on se fait de soi-même. Mon regard sur les choses de la vie, sur les choses de l'amour, les grands thèmes du monde. Comme on a un album de photos pour fixer les souvenirs de sa vie, j'ai écris des poèmes à chaque étape importante de ma vie. Et j'ai comme une sorte d'album poétique ; certains je les ai mis dans « imago », d'autres je les garde pour moi-même.

M. Ali Skali : Certains lieux m'ont inspiré, Fès ma ville natale :

« Et c'est l'indicible moment de la prière et du recueillement

Devant ce paysage d'un autre âge

Avec ses oliviers et ses buissons sauvages.

L'on se croirait assurément devant Nazareth, Bethléem ou Jérusalem.

Alors que l'on subit l'envoûtement de Fès, leur grande sœur d'Occident ».

Mon père a vécu une vie assez extraordinaire. Il me plaisait infiniment de l'entendre parler des ces montagnes qu'il a traversées au siècle dernier à dos de mulet. C'était absolument un monde fabuleux qui était resté pour l'enfant que j'étais. Mon père, propriétaire terrien, était mêlé à l'histoire de la région. C'était un homme épris de musique andalouse et de malhoun. Tichka, c'était une découverte de la beauté de notre pays pour moi et pour mes enfants. Il y a des moments qui vous marquent plus que d'autres, ou tout simplement des arrêts dans la vie qui font que vous sentez le besoin de les marquer par un souvenir : certains prennent des photos, moi, j'écris des poèmes.

Propos recueillis par Abdelkader Mana

[i] Paru à Maroc - Soir du lundi 29 décembre 1986

Le vendredi 12 octobre 2007, l'agence MAP, annonce le décès de l'ancien diplomate et homme de lettres, Moulay Ali Skali "le jeudi, dans une clinique Suisse, des suites d'une longue maladie, annonce le ministère des Affaires étrangères et de la coopération".

11:48 Écrit par elhajthami dans Entretien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poèsie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

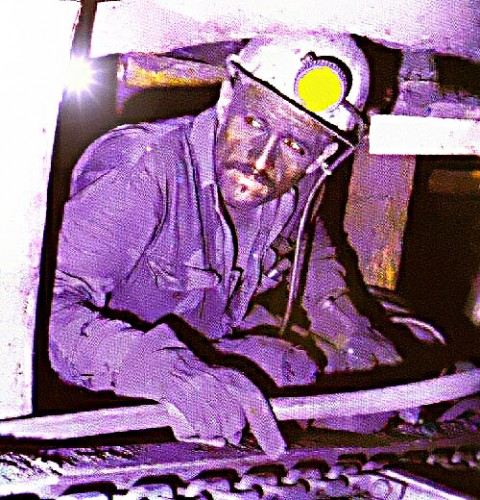

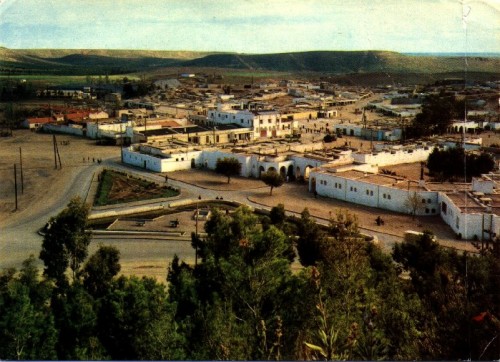

Jérada

les derniers mineurs de jerada

Au bout de la nuit et du voyage vers l'Oriental, en ce mois de décembre glacial, le ciel matinal et gris d'Oujda nous accueille. A cinquante kilomètres plus au sud, je me rends à Jérada, cité de mineurs en fin de parcours. Radioscopie d'une ville en quête d'avenir.[i]

Par Abdelkader Mana

JERADA, UNE NOUVELLE ATLANTIDE ?

Depuis sa reconnaissance par les géologues en 1929 et son exploitation effective en 1936 , le bassin carbonifère de Jérada avait transformé cette région agricole en zone minière. Prochainement, en l'an de grâce 2001, le dernier puits sera fermé, et le dernier mineur prié de redevenir le fellah qu'il a toujours été. Difficile reconversion, quand on sait que la mine a crée autour d'elle une communauté de destins, une identité propre à ceux qui ont partagé les joies de la fête, mais aussi les ruines invisibles de la silicose : inhalé au fond des galeries souterraines, le dépôt cristallin de poussière noire finit par durcir et obstruer l'appareil respiratoire, y étouffant progressivement la vie. Incurable est la silicose, parce qu'elle adhère irrémédiablement aux parois pulmonaires. L'inertie se substitue progressivement à la plasticité cellulaire, le mort se saisit du vif. La mine ferme, les damnés de la silicose restent : plus de travail à la mine, plus de travail ailleurs, que vont-ils devenir ?

Ce simple mot, « Jérada » (sauterelle en arabe), produit en moi, comme « une déflagration du souvenir » . Il me rappelle étrangement cette vieille comptine dont jadis nos grands - mères berçaient en nous l'enfant qui rêve :

« Â Jérada Maalha !

Fiin kounti saarha ? »

O sauterelle bien salée !

Vers quelle prairie t'en es-tu allée ?

C'était au temps des disettes et des vaches maigres, où des nuées de sauterelles décimaient les champs, et où il ne restait aux hommes affamés qu'à se gaver de grillades de sauterelles salées.

Nuée de pique-bœufs dans le ciel d'Oujda. Au bord de la route des « trabendistes » proposent à vil prix de l'essence en noir, qu'ils sont allés chercher en Algérie toute proche. Ici, le « trabendo », terme par lequel on désigne toutes sortes de transactions, semble tourner au ralenti, non seulement des lenteurs des réveils ramadanesques, mais à cause de la double fermeture : celle de la frontière algéro-marocaine et celle de la mine carbonifère de Jérada.

Sauterelles et hérisson

Les champs reverdissent déjà de leurs jeunes pousses de fraîcheur. Il a dû pleuvoir sur ces étendues steppiques et dépeuplées couvertes d'alfa, sur ces petites crêtes dénudées qui ferment l'horizon plus au sud, et sur cette haie d'arbres, dressant vers le ciel leurs branchages fantomatiques et nus. Par delà les collines dénudées et les amandiers en fleurs ; la traversée de l'oued Isly, connu pour la bataille éponyme qui oppose en 1844 un Maroc qui soutenait les incursions de l'Emir Abdelkader depuis le Rif jusqu'en Algérie qui venait alors d'être occupée par la France. Par delà les frontières, histoire commune, proximité géographique : ici -même le jeûne est rompu aux dattes d'Algérie. Par delà les étendues steppiques et les rivières partagées, mêmes goûts musicaux : le Raï d'Annaba est apprécié à Jérada et le Gharnati de Tlemcen à Oujda. Par delà les conjonctures politiques, croisement de destins et affinités électives l'emportent de loin.

Traversée de « Guenfouda » (hérisson en arabe), localité née, non pas autour d'un marché hebdomadaire rural, mais plutôt autour d'une activité minière : dans des hangars de type colonial, on transformait jadis le minerai de charbon en « boulets » destinées à l'exportation. Tout semble indiquer que la région vit non pas du sol laissé en friche pour la vaine pâture, mais des ses énergies telluriques. Ici, l'activité minière a finit par l'emporter de loin sur l'activité agricole, vidant du même coup celle-ci de sa substance humaine, comme semble l'indiquer ces immenses étendues où l'on a du mal à apercevoir ne serait-ce qu'un épouvantail.

"Qu'allons-nous devenir

seuls au milieu des ruines?"

Après le plat pays, le massif montagneux. Le bassin carbonifère est situé au sud de cette montagne. M'étant assuré que « Guenfouda » (hérisson) n'est pas encore Jérada (sauterelle) - les toponymes ont ici des airs de totems - je m'assoupis. Au réveil, j'y suis déjà comme au sortir d'un rêve. C'est donc cela Jérada ? Une immense joutia (marché aux puces) de bric à brac, un baraquement de taudis en briques, urbanisme sans allure, éclaté au milieu de montagnes de remblais de charbon. Au pied du minaret délavé de la place centrale - y a-t-il vraiment un centre à Jérada ? - on marchande, la mine grise, de maigres étalages d'oranges et de poissons faméliques pêchés je ne sais où. C'était donc cela la ville minière ?

Tout autour de la place, des échoppes de bricolage : ateliers d'électricité, mécanique, plomberie, menuiserie, chaudronnerie. On vend de tout, on répare de tout, on a même ouvert une « Jérada Internet » ! C'est en ces mille et un petit métiers que ce sont reconverties les anciennes gueules noires . Une reconversion qui ne concerne que les ouvriers de surface mais pas les charbonniers du fond dont le seul savoir - faire est justement d'aller au charbon. Minés par la silicose, désoeuvrés par inaptitude ou pour cause de fermeture définitive du puits dans lequel ils passaient le plus sombre de leur temps, ils déplorent néanmoins la fermeture de la mine dont ils extrayaient au risque de leur vie, leur raison d'être et leur dignité d'hommes. Depuis que du fond de la terre - mère, les énergies telluriques ne font plus surface, depuis que les puits se sont mis à fermer l'un après l'autre, la ville née et autour de la mine ne sait plus de quoi demain sera fait.

Une mosaïque de tribus

L'argent circule peu dans cette ville où la mine n'est plus qu'un puits sans fond ni issue. Une ruine dont on extrait plus d'énergie - pour continuer à faire tourner la centrale thermique, on importe désormais un combustible douteux - et encore moins de richesse : « Il y a encore des réserves de charbon pour un siècle, mais on a décidé de fermer les charbonnages, nous explique cet ancien ouvrier de surface. Question de politique. La mine ne faisait pas seulement vivre Jérada, elle profitait aussi à la ville d'Oujda. Après la fermeture, certains mineurs sont restés sur place, mais beaucoup d'autres sont retournés dans leur patelin d'origine dans le sud ou à Berkene ».

En raison des départs

pour fermeture de la mine,

la cité ouvrière est actuellement

en démolition.

On me conseille d'aller rencontrer un certain Mohamed Lashab, un syndicaliste qui aurait participé aux négociations conduisant à la fermeture de la mine : « Je vis ici depuis 1945, dit-il. Quand je suis arrivé à Jérada, j'avais à peine trois ans. Maintenant, je suis à la retraite. On est venu de Debdou où mon père ne pouvait plus vivre de la petite agriculture. Des membres de sa famille qui travaillaient déjà à la mine en 1945 l'avaient incité à les y rejoindre ». Le recrutement s'opérait souvent de la sorte : les mineurs originaires de régions rurales pauvres, une fois établis sur place, faisaient venir voisins et famille de leur village d'origine, leur servant dans un premier temps de « structure d'accueil ». c'est la cas d'Afenzy, né à Demnate en 1950, venu travailler comme mineur au début des années quatre - vingt « parce qu'il y avait des gens de Demnate qui travaillaient déjà ici ». C'est le cas d'Ahmed, né aussi en 1950 chez les Béni Lent, fraction Tsoul, dans la région de Taza, venu à Jérada en 1972 pour rejoindre son frère qui travaillait déjà dans la mine. Ainsi, de fil en aiguille, Jérada, mi-ville, mi-village, s'est composée de quartiers et de douars dont les habitants avaient pratiquement la même origine. Ce qui explique que les quartiers portent les noms de régions lointaines : Sous, Marrakech, Taza, Debdou, Demnate, Béni Yaâla, Oulad Sidi Ali, Oulad Âmer, Zkara, Oulad Maziane. Il y a même des membres de la même tribu qui habitent des sous - douars : Laghouate installés au douar Oulad Âmer, Béni Guil au douar Oulad Maziane (ces derniers sont des éleveurs connus pour la qualité de leur mouton « Guilli »).

Jérada était ainsi composée d'une mosaïque de tribus, comme en témoigne Malika El Kihal, fille de l'un des premiers mineurs : « De mon enfance, je garde l'image de la place centrale de Jérada où, à l'occasion d'une fête religieuse ou nationale, on pouvait assister à tous les folklores du pays. Le personnel organisait une fête saisonnière , l'Ouaâda , qui était à la fois un rite de passage et un pèlerinage » . La ville était structurée en fonction des activités de la mine : il y avait la cité ouvrière, la cité des agents de maîtrise et « la cité Russe » (édifiée dans les années soixante - dix par les Soviétiques venus monter la centrale thermique) où résident les ingénieurs. Du temps du Protectorat, se souvient-on, les agents qui occupaient la cité ouvrière n'avaient pas le droit d'entrer ni de se promener dans la cité des agents de maîtrise, alors occupée par les Français.

Beaucoup de vendeurs mais pas d'acheteurs

En pleine activité, la mine produisait jusqu'à 700 000 tonnes de charbon par an et employait 7000 personnes. Ce qui faisait vivre jusqu'à 70 000 âmes. En raison des départs pour fermeture de la mine, la cité ouvrière - noyau primitif de Jérada - est actuellement en démolition. Dans les autres quartiers qui restent encore debout, on peut lire l'inscription « à vendre » sur les façades de nombreux taudis. Mais comme il n'y a pas d'acquéreurs, leurs propriétaires finissent par les abandonner . C'est le cas d'un certain Zeroual, originaire du Sous, qui a abandonné sa maison, pas de son plein gré, mais parce que dans sa ruelle, les maisons voisines ont été brutalement désertées : vidée de toute vie, elles ne sont plus que des ruines hantées par l'esprit des disparus. Les ruelles fantômes font désormais peur à ceux qui sont restés. La femme de Zeroual et ses enfants ont réclamé de quitter les lieux à tout prix : « Qu'allons - nous devenir seuls au milieu des ruines ? » demandaient-ils à Zeroual qui voulait d'abord vendre la maison avant de partir. Il voulait aussi retarder son départ parce qu'il attendaient le verdict du tribunal sur le litige qui l'opposait depuis des années aux charbonnages. Finalement, il a eu gain de cause : les tribunaux ont rendu leur jugement en sa faveur pour qu'il réintègre son travail dans une mine qui n'existe plus ! Comme il n'a pas non plus trouver d'acquéreur pour sa maison, Zeroual a dû se rendre à l'évidence : il a plié bagage et s'en est retourné dans sa tribu d'origine dans le Souss. Il était bien commode de penser qu'en guise de reconversion les mineurs n'avaient qu'à retourner travailler la terre qu'ils avaient quitté. Mais le hic et le nunc est qu'entre temps ces ex-mineurs se sont urbanisés : on en est au moins à la troisième génération de mineurs depuis le début de l'exploitation de la mine en 1936. Et leurs enfants, qui sont pour beaucoup des diplômés - chômeurs, ne voient pas leur avenir dans un « retour à la terre des ancêtres ». ces jeunes s'attendaient plutôt à prendre la relève de leurs parents en tant que « cadres de la mine ». Or, avec la fermeture de celle-ci, ils se voient brusquement sans perspectives, condamnés « à se tourner les pouces et à croiser les bras », comme avoue un jeune titulaire d'une licence en mathématique, au chômage. Certains ex-mineurs investissent une part des indemnités qu'ils ont reçu des charbonnages en finançant l'émigration clandestine de leur progéniture. Un drame en cache un autre : pour avoir fait naufrage dans le détroit de Gibraltar, on ne verra plus jamais certains de ces jeunes candidats à l'exil. Au lieu de partir, beaucoup ont cependant préféré rester sur place, choisissant d'investir leur indemnités de départ dans le petit commerce ou la création d'ateliers, comme l'explique un mineur à la retraite :

« On veut faire disparaître Jérada alors qu'on sait pertinemment que la mine pourrait encore continuer à produire pendant deux siècles. Après la fermeture les ouvriers ont crée de petites entreprises avec leur savoir faire en menuiserie, des ateliers électriques ou de nettoyage. Mais les effectifs ne dépassent guère une trentaine de personnes, y compris les associés d'une société charbonnière. Cela ne constitue pas vraiment une reconversion vers d'autres activités dont la ville a pourtant cruellement besoin ».

Les jeunes s'attendaient

à prendre la relève de leurs parents

en tant que "cadres de la mine"...

A l'emplacement même du premier puits dont l'exploitation remonte à 1936 - là où se trouvent les locaux de la direction - les Charbonnages du Maroc (CDM) ont cédé des ateliers à leurs anciens techniciens pour qu'ils y créent leur propre entreprise. Louables intentions, encore fallait-il y préparer les salariés avant de plier bagage. Car on ne métamorphose pas du jour au lendemain en d'ingénieux gestionnaires d'entreprises de simples salariés qui ont vécu toute leur vie dans un cadre régi par une discipline de fer et où ils n'avaient aucun droit à l'initiative. Résultat : échec de la reconversion. D'où l'angoisse des « bénéficiaires », face à la précarité et à l'incertitude d'une situation qui les désarme, tant psychologiquement (ils n'ont jamais appris « le goût du risque ») qu'économiquement (ils n'ont pas une assise financière suffisante pour la maintenance et la traversée du désert). Nos nouveaux entrepreneurs donnent plutôt l'impression de regretter la situation confortable que leur conférait leur statut de salarié. Certes, ils ne gagnaient pas beaucoup, mais au moins ils savaient à quoi s'en tenir à la fin de chaque mois : « On n'arrive même plus à retrouver la moitié de notre ancien salaire », se lamente cet associé de l'entreprise qui s'est substituée à l'ancien atelier d'électricité.

Une reconversion difficile

L'isolement et l'enclavement de Jérada n'arrange pas non plus les choses et nos associés n'ont ni les moyens ni la formation requise pour faire connaître leurs services à une clientèle potentielle, dont ils devinent l'existence mais qu'ils ne savent pas atteindre : les commandes sont rares et irrégulières : « Même la centrale thermique préfère réparer son matériel défectueux à Casablanca plutôt que dans nos ateliers. Or, si les commandes continuent à nous faire défaut, nous risquons de fermer dans deux à trois mois au plus tard ». Même son de cloche à l'atelier mécanique, concédé lui aussi à d'anciens techniciens de la mine : « à ce jour, nous n'avons pas touché un centime. Si la situation ne change pas d'ici à six mois, nous serons obligé d'abandonner. Pour le moment, on survit grâce aux charbonnages, mais nous serons bientôt condamnés à perdre ce seul client puisque la mine va fermer. Nous espérons que la centrale thermique de Jérada nous fera une proposition de convention remplaçant celle que nous avions avec les charbonnages. L'argent ne circule plus, le rawaj a disparu, les boutiques ont fermé, des habitations sont en vente. Ne reste ici que ceux qui n'ont pas où partir ». Faute de retrouver une activité de substitution, la ville se meurt. Une mort lente symbolisée par la présence de la silicose : « Une maladie incurable et mal indemnisée », précise le syndicaliste. « Pour moi, un homme atteint à 30% d'IPP(Invalidité Physique Professionnelle, sigle par lequel on désigne pudiquement la silicose) doit être bien payé et avoir 70% de la CNSS. Or il cesse ses activités aux charbonnages et il est inapte à reprendre un travail ailleurs. Tant qu'il est en activité, il est soigné lui-même et sa famille. Mais quand il part, il n'a p)lus droit ni aux soins ni à une activité quelconque .

Des hommes minés par la silicose

Généralement, les gens de Jérada même, mieux avertis par l'expérience et les années, préfèrent travailler de jour en surface, plutôt que dans la nuit éternelle du fond, de crainte d'attraper la silicose. Ce qui n'est pas le cas des paysans déracinés venu de loin qui, pour gagner leur vie, n'hésitaient pas à aller au hassi (puits), soit parce qu'ils ignoraient le risque encouru pour leur santé, soit parce qu'ils étaient attachés par un meilleurs gain, car le travail du fond est mieux rémunéré que celui de surface. Hélas, ils ne comprenaient ce qui leur arrivait qu'une fois atteints dans leur chair : « J'ai fais un arrêt de maladie à cause de la silicose ». nous confie ce mineur d'une quarantaine d'année qui travailla dans la force de l'âge(de 1977 à 1982) au puits F3 : « Depuis lors, je n'ai plus travaillé et je suis toujours malade. Je n'ai pas de quoi me soigner. La mine ne vous prend en charge qu'une année après l'arrêt du travail. Après quoi, si vous êtes en bonne santé, il faut reprendre le travail, sinon rien ».

Il semble qu'on ait préféré sacrifier "le social" sur l'autel des sacro-saints équilibres financiers.Mais le coût social de la fermeture se révèle d'ores et déjà plus lourd puisque rien n'a été prévu pour redonner du travail et de l'espoir.

Son identité est celle de son numéro de matricule "59913", son nom véritable, Lahcen Belaïd, il le met entre parenthèses. L'indemnité de départ permet à peine au mineur de subvenir à ses besoins vitaux pendant trois à quatre ans. Mais passé ce délai, il se retrouve avec une rente trimestrielle qui varie de 500 à 700 DH, et parfois 70 DH ! Le plus grave est l'inaptitude physique qui se répercute sur toute la famille. Actuellement à Jérada, il y a des veuves qui ont deux à sept enfants à charge. Leur père est décédé à cause de la silicose, souvent précocement, bien avant l'âge de la retraite. Qui va s'occuper des enfants et de leur avenir ? Jérada, isolée, se voit impuissante face au drame silencieux qui la mine. Sans perspective, elle constitue une véritable bombe à retardement sur le plan social. Villes aux ruines visibles et invisibles, peuplée désormais de fantômes errants, Jérada serait-elle la nouvelle Atlantide ? Défunte est la raison d'être d'une ville de près de 70 000 habitants, qui continuent pourtant d'exister même si elle n'est plus que l'ombre d'elle - même. Une ex-ville minière en sursis, où on a pourtant érigé récemment d'imposantes bâtisses administratives (celles de la municipalité et de la province), arborant marbre et pierre de taille, au milieu des taudis, comme pour indiquer que la ville devrait survivre à sa raison d'être. Mais de quoi va-t-elle vivre, une fois que le dernier puits sera fermé en juin 2001 ? Mystère. En attendant pour survivre, les fils des derniers mineurs bricolent, creusent de nouveaux puits de façon informelle au péril de leur vie. Travail au noir, travail dans le noir...C'est dire à quel point pour préserver leur travail et leur dignité, les gens de Jérada, préfèrent de loin prendre tous les risques, y compris pour leur vie et leur santé. Maintenant que Jérada n'a plus de mine de charbon, il lui faut beaucoup d'imagination pour s'ensortir.

Polyvalence ou inertie

Avec la fermeture du dernier puits en 2001, le troisième millénaire semble mal engagé pour les mineurs de Jérada et surtout pour leurs enfants. Une fois les indemnités dépensées, de quoi vivront les mineurs et leurs familles ? On évoque la possibilité de développer une industrie textile, d'exploiter l'alfa qui recouvre les immenses étendues alentour, d'un possible retour à la terre : pour le moment de simples idées de projets échafaudés sans réalisations concrètes. Une chose est sûre, aucune reconversion n'a été planifiée dans la perspective de la fermeture. Le sentiment qui prédomine est que le protocole d'accord qui y a conduit a été signé à la hâte et qu'il aurait fallu maintenir la mine en exploitation encore quelques années -elle est exploitable encore pour un siècle nous dit-on- le temps de préparer une reconversion économique fondée principalement sur le potentiel humains, surtout jeune, dont regorge Jérada. Mais il semble qu'on ait préféré sacrifier le « social » sur l'autel des sacro-saints équilibres économiques : maintenir une mine dont le charbon n'est plus compétitif supposerait de coûteuses subventions. Mais le coût social de la fermeture se révèle d'ores et déjà plus lourd puis que rien n'a été prévu pour redonner du travail et de l'espoir.

Une part des indemnités

sert à l'émigration clandestine

Certaines familles vivent ici depuis le lancement de la mine en 1936, c'est-à-dire depuis plusieurs générations. Difficile pour elles de se couper de leurs racines pour aller trouver logis et travail ailleurs. Par conséquent, nombre de ces familles sont condamnées à rester sur place avec le sentiments que la charrue a été mise avant les bœufs : il aurait fallu préparer longtemps à l'avance la reconversion économique, au lieu d'y être acculer dans l'urgence une fois la mine fermée. Car le passage d'une économie à une autre prend du temps, beaucoup de temps, parce qu'il nécessite, outre des investisseurs et des investissements financiers, la formation des hommes et leur préparation aux nouveaux rôles qu'ils seront amenés à jouer dans une économie où la mine n'existe plus. Une mutation de toute une économie régionale, prenant en compte à long terme des complémentarités avec l'Algérie voisine, ce qui relève beaucoup plus de la décision politique et de la stratégie économique au niveau gouvernemental, que du bricolage au niveau des individus auquel on assiste actuellement. En l'absence de vision claire chez les élus, chacun s'en sort comme il peut. Pour le moment, en lieu et place de la mine, les derniers mineurs n'ont plus pour survivre que le bricolage dans le cadre d'une économie informelle. Le potentiel humain reste le principal atout sur lequel peut se fonder une éventuelle reconversion de l'économie locale. Un potentiel humain fondé sur la polyvalence et la capacité d'adaptation dont font preuve certains jeunes diplômés. C'est le cas par exemple d'Ahmed Issiali, ce fils de mineur, titulaire d'un doctorat en chimie, qui s'est convertit à la distribution de produits pharmaceutiques tout en créant une entreprise de plastique avec un autre jeune associé. Une attitude novatrice qui dénote avec la mentalité des parents pour lesquels, il n'y a pas d'autre salut que la mine : l'absence de polyvalence conduit à la même inertie que la

silicose.

Abdelkader Mana

[i] Enquête parue au bimensuel Medina, de Mars - Avril 2001.

09:06 Écrit par elhajthami dans enquête | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : reportage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

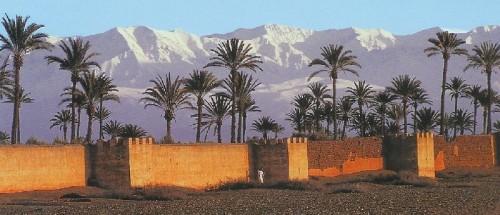

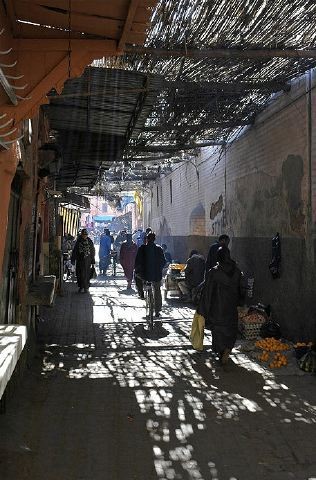

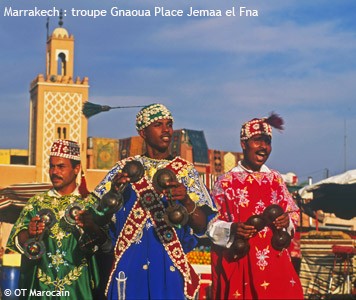

Les rythmes de Marrakech

Les rythmes de Marrakech

En cette fin d’après-midi, l’air commence à fraîchir, et l’éternelle place Jamaâ-Lafna à s’animer. Tous les jours, à heure fixe, un aveugle y joue de la cithare. Pure poésie. Il chante d’une voix vibrante l’Orient de toujours. Malgré ses cheveux grisonnants, il a ce duende, sans lequel l’auditoire de la halqa se disperserait aussi vite qu’une nuée de moineaux. D’où vient-il ? Probablement du côté de Sidi-Belabbès, ce quartier qui porte le nom de l’un des sept saints patrons de Marrakech. Un saint que l’on dit aussi protecteur des aveugles. Ceux qui écoutent avec les oreilles du cœur et qui voient avec les yeux de la miséricorde. Seraient-ils vraiment disposés à la musique ? En tout cas à Marrakech, nombreux sont les aveugles qui sont aussi musiciens.

Je me dirige vers la Koutoubia, à l’ombre de laquelle se tient chaque fin d’après-midi la halqa du conteur. Les artisans y accourent de toute part pour écouter à l’ombre du vieux minaret la Sira de Saladin, les amours légendaires d’ Antar et Abla, ou encore les fabuleuses aventures d’ Hamza, l’acrobate et d’ Omar Ayar dont le vol est si agile qu’il devance celui des oiseaux.

Le livre jaune des vieux contes reste un mort parmi les morts, s’il ne trouve pas de conteur professionnel qui peut le ranimer en donnant aux chevaux en cavalcade des sabots d’or :

« Quand le Calife du temps embrassa la terre pour la remercier des bienfaits qu’elle prodigue aux hommes, les maudits se taisent ! »

- Recommence dès le début ! Crie le public.

Une meute de chiens aboie, un âne braie interrompant la narration :

- Voici l’âne, voici le chien, il ne manque plus que le coq !

Il y a constamment un va-et-vient entre le récit du conteur et le commentaire de ce qui se passe tout autour. Une autre mémoire se substitue au néant. Cette durée de l’imaginaire n’existe que par la voix du conteur. Le conteur, c’est celui qui parcourt une géographie imaginaire, qui relate l’histoire des royaumes disparus, ou ceux qui n’ont jamais existé.

Le conte est constamment recréé par la communauté de l’espace imaginaire, qui est d’ici et de nulle part. La Sira c’est le temps à la fois figé et éternel du conte. C’est un voyage suspendu au souffle du conteur, qui transporte les auditeurs en dehors d’ici et d’eux-mêmes. Le conte se situe dans une durée rituelle entre deux prières : la Sira de l’étoile polaire et celle de Saladin.

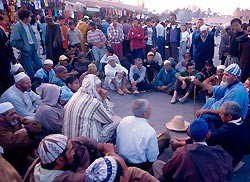

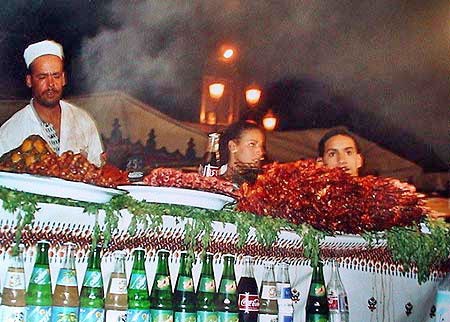

À partir du foyer central que constitue la place Jamaâ-Lafna un espace ludique qui tient à la fois du cirque , du théâtre et du carnaval l’esprit de la fête semble gagner toute la ville. Le soir venu, en déambulant dans le labyrinthe de la médina, partout on croise des cortèges répandant leurs flots de musique et de lumière, précédé de vierges portant des cierges. Ces processions rythment tout événement heureux.

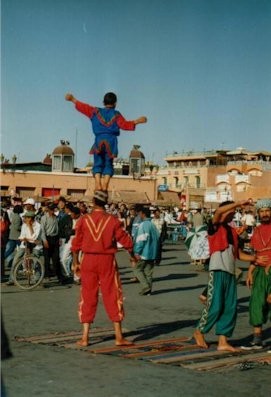

On fait appel soit aux laâbates, littéralement les amuseuses et Dieu sait si l’on s’amuse à Marrakech , soit aux tabbala[1] qui ont pignon sur rue, et qui, en plus de leurs « services musicaux », louent un cheval harnaché pour porter, tel un prince, l’enfant à circoncire. En temps normal, dix boutiques de tabbala répondent à la demande musicale à Marrakech. Mais lors que celle-ci s’accroît comme en ce moment avec l’arrivée des pèlerins de La Mecque on en engage trente. L’orchestre des tabbala comprend deux tambourinaires, deux hautboïstes et deux trompettistes. Dans une procession, ils sont généralement relayés par les mouaznya qui rythment des mains, accompagnés de la darbouka, du tambourin et du trayère (petit cadre circulaire à sonnailles). Il ne faut pas confondre ces personnages hauts en couleur et bien dans le goût local, qu’on appelle mouaznya (équilibristes) parce que l’équilibre musical coule dans leurs veines, ou rchaïchia (applaudisseurs), avec les joueurs de tambourins de l’Achoura, les dquaïquiya, qui ne se manifestent qu’une fois l’an. Si la daqqa[2] est originaire de Taroudant, l’art des mouaznya est typiquement marrakchi, avec sa gestuelle et son humour.

Un vrai musicien de Marrakech doit connaître tous les rythmes, maîtriser tous les instruments de musiques traditionnelles, et même savoir danser. C’est le sens des mots Bahja (esprit de la fête) et Hyala (esprit de la danse) : la joie qui habite le corps et l’esprit au printemps de l’âge - quand on a assez de musique en soi pour faire danser le monde.

À l’origine, les tambourinaires et les hautboïstes étaient voués à une musique sacrée, ce n’est que par la suite qu’ils ont commencé à animer les fêtes profanes. Un vrai hautboïste est un artiste qui a reçu l’enseignement d’un maître, comme nous l’explique l’amin[3] des tabbala, dinandier de son état :

- La lira (flûte de roseau) est la mère du hautbois, en ce sens qu’on s’entraîne d’abord à jouer de la lira avant d’aborder le hautbois. Mais il faut surtout s’initier auprès d’un maître. Un hautbois n’est qu’in simple instrument à huit notes, c’est la tête du musicien qui lui insuffle la transe sacrée qui fait trembler le monde. Aujourd’hui, quiconque tient un hautbois se dit hautboïste.

Durant le Ramadan, « les djinns sont enchaînés ». Il n’y a ni transe, ni rituel de possession. Seul, du haut du minaret, le hautboïste lance des airs séraphiques. C’est une musique sacrée de recueillement, d’apaisement après l’épreuve du jeûne de la journée. C’est la seule musique sacrée qu’on entend pendant le Ramadan, comme si les autres instruments et répertoires des confréries étaient diaboliques.

Un cortège sans harmonie passe justement devant l’échoppe, et le dinandier-hautboïste de s’exclamer :

- La ville est devenue sourde et muette !

Dans l’ordre de la naissance mythique des instruments de musique, le souffle primordial du hautbois a précédé le rythme du tambour. C’est d’Ouazzane, foyer de mysticisme confrérique, que le hautbois se serait propagé au reste du pays. Comme le chant des oiseaux et le bourdonnement des abeilles réveillent la nature de son sommeil hivernal, « le souffle du hautbois a réveillé un djinn de son profond sommeil annuel. Ce n’est que bien après que le rythme du tambour a commencé à se répandre à travers le monde jusqu’à nos jours ».

La magie de la nuit appelle le silence, la communion du groupe appelle la hadhra (présence divine). Dans la zaouïa, on boit le thé à l’écoute d’une lira (frêle pipeau de roseau) qu’accompagne une voix couverte comme d’un voile invisible :

Gloire à Dieu et à toi océan de lumière !

Ô patron d’Ouazzane ne m’oublie pas !

Le doux intermède de la lira prépare la phase chaude du hautbois. Les musiciens sont aussi des artisans, d’où la communauté du jargon aux deux espaces artisanal et musical. La partition musicale qui rend la présence du surnaturel possible s’appelle mramma, ou métier à tisser. C’est une juxtaposition de phrases musicales tissées par le hautbois sur la trame constante des instruments de percussion : la réussite de la partition musicale dépend du champ magnétique qui s’établit entre l’orchestre et les danseurs de la place sacrée.

Dans une fête de mariage près de Sidi Belabbès, un orchestre de jeunes interprète les chants traditionnels des artisans d’autrefois, le melhûn[4], avec batterie et guitare électrique ! Après la pose, un trio de chikhates[5] de l’aïta[6] du Haouz se joint à eux. La polyvalence des musiciens et l’éclectisme de leur auditoire font que des instruments de musique rock rythment aussi bien un vieux chant citadin qu’une chanson rurale traditionnelle, et tout le monde y trouve son compte ! Un orchestre, en effet, est en perpétuelle recomposition ; ce qui explique l’existence d’orchestres mixte dans le domaine de l’ ala andalouse :

- Les musiciens juifs de Marrakech pratiquaient uniquement l’ala andalouse. Lorsqu’on avait besoin d’eux, ou qu’ils avaient besoin de nous, on travaillait ensemble, nous assure le doyen des musiciens de Marrakech Amine Al Moutribine qui tient une boutique de fabrication d’instruments en tous genres près des selliers.

Les Moutribine sont ceux qui procurent le Tarab cette émotion musicale qu’une voix vibrante comme celle d’Oum Kaltoum pousse jusqu’à l’extase, et qui caractérise, entre autres, le melhûn depuis la dynastie saâdienne. L’art de chanter est un don de la jeunesse, et la mélodie des voix, un don de Dieu. Excellente définition du Tarab.

Hâjj Belfatmi s’occupe des fêtes officielles et religieuses, interdit l’ivresse pendant celles-ci (sauf lorsqu’elle est provoquée par Al Moutribine, ceux qui émeuvent par leur voix), intervient quand un orchestre est mal payé et défend l’intérêt des chanteurs à la retraite. Combien de musiciens d’ala évoluant dans la capitale du Royaume n’ont-t-il pas été initiés au sous-sol de sa boutique, où l’on marchande, maintenant que l’Achoura approche, tambours et tambourins ! Cependant Belfatmi reste optimiste quant à l’amélioration du niveau musical à Marrakech : « Maintenant, quand tu veux indiquer à quelqu’un le seuil d’ala, il t’en montre le fond de la demeure». Une manière comme une autre de dire combien, grâce aux moyens de diffusion moderne, les disciples sont devenus plus savants que leurs maîtres.

De musique rituelle et conviviale, le répertoire traditionnel est devenu, pour une part, un « produit » destiné à l’animation touristique. Mais si l’industrie touristique contribue à sa folklorisation, elle lui a permis, en contrepartie, de survivre. Marrakech est ainsi l’une des rares villes où reste bien vivante une musique issue de la culture d’antan.

Ainsi la vieille corporation des Nfafriya (trompettistes) est toujours bien vivante, avec son doyen, ou amine, tenancier au Derb Dabachi d’un four public qui sert de siège à ladite corporation, et où il prépare de succulentes Tanjiya. El Hâjj Rahal veille à la répartition des trompettes et des trompettistes. Ils sont quarante-quatre à monter au minaret pour réveiller les jeûneurs du Ramadan à l’heure du sort et pour animer, le restant de l’année, les fêtes profanes.

À l’origine du Neffar,[7] il y aurait eu, selon notre témoin-clé, une raison militaire - donner l’alerte surtout lors des attaques nocturnes - et un repentir religieux qui fait penser à la chute originelle après la consommation de la pomme interdite :

« C’est Lalla Aouda - enterrée à Meknès - qui est la patronne des trompettistes. Elle était fille d’un roi qui aurait rompu le Ramadan en mangeant une pêche et une grenade. Pour se faire pardonner on a recommandé, à ce roi, d’entretenir les trompettistes. Il y a des minarets à deux trompettes qui alternent les Taraouih avec un hautboïste, et d’autres qui n’en possèdent qu’une seule. Le souffle de la trompette réveille du sommeil de la nuit, comme le tocsin de la corne réveillera du sommeil de la mort, au Jugement dernier». Dès que la lumière s’allume au sommet du minaret, annonçant la prière de l’aube, le trompettiste interrompt sa communication céleste pour descendre à terre.

Très démonstratif, l’amine des Nfafria nous explique qu’un neffar comprend trois parties :

1. Le tennor avec son embouchure, qui mesure une coudée (50 cm) et six doigts ;

2. Al wasti, le tube du milieu, qui mesure une coudée ;

3. Al fals, qui vaut une coudée et quatre doigts.

« Quand on met les trois pièces bout à bout, on obtient cette trompette de trois coudées (150 cm) et dix doigts, qui a fait le tour de tant de régions et de fêtes, à travers tout le Maroc. Nous avons appris ce métier rien qu’en soufflant dans la flûte de roseau. J’ai 84 ans et je souffle dans le neffar depuis l’âge de seize ou dix-neuf ans. Nos ancêtres n’accepteraient pas de nous voir souffler ainsi dans les trompettes ».