24/12/2009

Galaxies des artistes d'Essaouira

Les couleurs de l’âme

Dans la galaxie d’Essaouira, chaque peintre est un Univers.

MAIMOUNE ALI

« Les habitudes sont les qualités et les couleurs de l’âme. Il faut être à l’état de nature, al-fitra, pour pouvoir en acquérir facilement. Une fois « coloré » par une habitude, on n’est plus dans son état naturel et moins encore porté à en prendre un autre...Tout art est la pratique et la couleur d’une civilisation. Or les usages ne s’enracinent que dans la répétition et la durée qui renforce leur teinture et la conseve pour des générations : après quoi, elle ne s’enlève pas facilement ».

Ibn Khaldoun, Prolégomène.

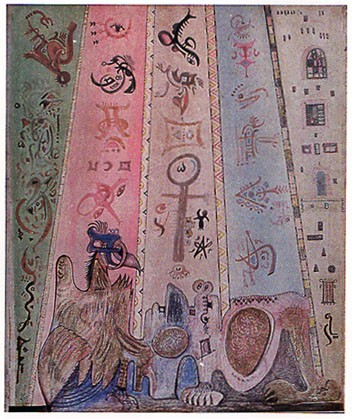

Boujamaa Lakhdar,le magicien de la terre

La vie artistique à Essaouira, en particulier dans le domaine de la peinture et de la sculpture, n’est pas en rupture avec les arts traditionnels marocains. Elle s’enracine dans leurs signes et leurs symboles pour les réinterpréter d’une manière créative. Ce lien organique, qui existe entre les arts traditionnels et l’art moderne, opère d’autant plus efficacement qu’il reste inconscient. L’artiste revisite le Musée du patrimoine, non pour en vénérer les reliques, mais pour en faire éclore de nouvelles formes dans le ciel de la création.

D’un modèle artisanal figé et reproductible à l’infini, l’artiste crée un nouveau langage visuel, dynamique et tendu vers l’inconnu. Il fait la synthèse des différentes expressions artistiques, en abolissant les frontières traditionnelles qui les séparent, en faisant éclater les possibilités du langage visuel dans le plaisir du rêve et l’angoisse de la mort. Cette transfiguration poétique du patrimoine est, en ce sens, une entreprise éminemment moderne.

Ces nouvelles formes qui nous éblouissent par leur lumière et leur fraîcheur marine ne naissent donc pas du néant. Elles sont le résultat d’un travail sur la mémoire de jeunes artistes transfigurant le réel dans l’univers symbolique du rêve : une fête tatouée, des masques africains, une quête de la fertilité, une caravane divine des mots, une courbe entre le plein et le vide, un cri des formes et des couleurs. Il y a parmi eux le peintre de la magie, le peintre de la transe, le peintre des êtres surnaturels qui rodent dans le labyrinthe de la nuit, le peintre du vent, le peintre du sable, le peintre de l’infini et le peintre de la géométrie cosmique. Dans la galaxie d’Essaouira, chaque peintre est un univers.

La Fantasia selon Boujamaa Lakhdar

L’on vous demande d’où vient qu’il y ait autant de peintres à Essaouira ?

Dites que leur peinture est née de la baie immense et lumineuse, de la magie qui honte ses murs, du hal qui monte de ses multiples zaouias. De la mémoire des caravanes et des caravelles qui affluaient vers ses rivages, du sang africain qui coule dans ses veines et assourdit ses ruelles par ses tambours et ses crotales, des souvenirs de l’école coranique et des noces d’été, du parfum forestier qu’exhalent les ateliers de thuya, de la poudre d’or aux mains des orfèvres, de l’appel vertigineux des plaines côtières, de la parole mythique du compositeur de la montagne, du mélange des races, des croyances et des cultures, de la soif d’une population insulaire à s’ouvrir sur le monde, de la lumière du soleil qui n’est jamais le même à chaque crépuscule, du vent qui soulève le sable et les goélands par-dessus la mer, de la procession sacrée qui s’éblanle à chaque équinox du printemps.

Le carré magique cuivré de Boujamaa Lakhdar

Située entre les tribus Haha berbérophones au sud, et les tribus Chiadma au nord, Essaouira est profondément marquée par cette double appartenance : Haha et Chiadma apportèrent non seulement les fruits de la terre, mais aussi leur façon de tisser les mots, de façonner les choses, et leur goût des couleurs éclatantes et ensoleillées.

La géométrie magique est sous-jacente aux compositions surréalistes de Mohamed Jraïdi. Elle met de l’ordre et de l’équilibre dans ses formes, comme elle est la règle d’or qui structure les rites agraires. Le peintre traduit, sur le plan topographique, des structures de perception de l’espace et du temps qu’on découvre aussi chez les paysans. L’équilibre de la composition est fondé sur la symétrie des formes et la dissymétrie de leur contenu. Voici deux taureaux – l’un avec l’œil grand ouvert du jour qui « voit », l’autre avec un crâne fermé, symbole de la mort et de la nuit qui « sent » - peint au milieu d’un rectangle, de part et d’autre d’une roue solaire. Mais les deux moitiés de cette horloge cosmique ne contiennent pas les mêmes motifs, ni les mêmes formes végétales et arabesques. Juste en dessous de l’horloge cosmique, des portes battantes calligraphiées (le Prophète d’une part, Allah de l’autre), donne sur une enceinte sacrée où va se dérouler la mise à mort du taureau noir. C’est la clé du périple où le sacrifice ouvre l’équinoxe du printemps. Il apaise l’esprit des morts, assure le renouveau des vivants et veille sur les échanges humains qui se déroulent toujours sous le signe permanent de la gemelle parité terrestre et céleste. Ainsi donc le taureau de l’ouest est une offrande au soleil, celui de l’est à la lune.

Ce qui importe dans la toile, n’est pas ce qu’elle donne à voir, mais ce qu’elle permet d’interpréter. Il ne s’agit pas de peindre un beau paysage mais de donner forme à l’univers intérieur. Cette nécessité interne de dire le monde et de communier avec l’invisible passe nécessairement par cet état de transe qu’on appel ici le hal et qui est une quête mystique du divin, transposé dans la pureté des formes, comme l’expliquait Boujamaâ Lakhdar , ce « magicien de la terre » à propos de ses tableaux-amulettes et de ses objets ésotériques :

« Derrière chaque œuvre, il faut dire qu’il y a une longue histoire, l’histoire de mon discours mimé qui me dérange et celle d’un grand rêve qui n’a ni début ni fin. C’est donc l’histoire d’un thème que j’ai incrusté, peinte, marquetée, brodée, sculptée...chaque fois que je suis en transe ».

Sans transe, il n’y a pas de créativité. L’acte créateur s’apparente ici au rite initiatique.

A la veille de sa mort survenue au printemps de l’année 2007, le sculpteur et luthiste Mohamed Bouada, m’avait appelé pour me dire en guise d’adieu, qu’il se portait très mal. La communication était courte mais poignante. Et voilà ce qu’il me disait à la fin des années 1980, à propos de son expérience artistique de la sculpture et de la peinture :

« Au début, c’était un peu le dessin fantasmagorique. J’ai cherché à m’exprimer par la peinture aussi, mais il m’a fallu trouver autre chose que cette expression commune. Alors, j’ai opté pour la sculpture, cette dimension qui change selon l’espace où elle est posée : c’est un espace dans l’espace environnant. Une pièce, quand tu la poses entre deux murs, ne s’efface pas, mais tu la sens autrement que quand elle est posée dans un espace ouvert : elle est comme une sonorité, sa résonance s’étend en fonction du clos et de l’ouvert. Fils des arcades, la main de l’artisan graveur m’inspire. Musicien, comment oserais-je dire que j’interprète la musique en la gravant dans la pierre ? Mais il y a toujours un rythme, un harmonique des formes communes à la musique et à la sculpture. Elles sont en ronde-bosse et en bas-reliefs avec des courbes entre le plein et le vide. Je ne travaille ni les lignes ni les ongles droits. L’exploitation de mon espace reste une courbe douce comme une coulée, c’est presque une vague volcanique avec des ondulations et des vagues océaniques. Il y a eu la main de l’artisan qui m’a révélé le grès, qui est au fondement géologique de notre ville, une roche vivante qui soutient le site flottant, citadelle des condamnés à la rêverie inspiratrice, au rythme des vagues. Elle est constamment prise entre l’érosion des embruns et des flots, vouée à la reconstitution des alluvions et des algues. Mes empreintes rejoignent ainsi la forte sensation du flux et du reflux éternel ».

Avec la disparition de Bouada, Essaouira a perdu l’un de ses artistes les plus emblématiques, comme elle avait perdu en 1989, Boujemaâ Lakhdar et Larbi Slith. Les calligraphies de ce dernier ornaient le ciel de la toile comme une nuée d’oiseaux magrateurs, empreinte de caravane errante dans le désert, odes arabes rythmant le déhanchement des chameaux,procession cosmique dans les hauteurs stellaires, célébration de l’aube du temps, stèle funéraire :

« J’écris sur ma toile, disait-il, en miniature, les mots qui ouvrent chaque sourate et qui représentent l’invisibilité et la puissance de Dieu. J’orne mes tableaux d’un alphabet dansant, chantant, un alphabet qui parle, il parle d’horizons lointains, il parle de moi, embryon au milieu de la sphère tendre et chaleureuse ».

Né, au cœur même de la médina d’Essaouira qu’il a rarement quitté Larbi Slith le peintre mystique était un oiseau de mer, un être fragile au milieu des tempêtes. Il portait en lui, l’extrême sensibilité du musicien, la tendresse du peintre et la détresse de l’artiste. Il incarna, pour nous, l’éternelle jeunesse des « fiancées du paradis », leur errance sauvage, leur douleur solitaire. Après avoir raclé les guitares des années soixante-dix, il s’était mis à communier avec les formes cosmiques : il peint la rumeur de la ville, la baie immense et lumineuse, les haïks immobiles, les sphères de la marginalité et du silence, les prières de la nuit, et le soupir de l’océan. Chaque toile était pour lui une épreuve de purification et une prière. Son art était une lutte continue contre les souillures de ce monde et l’épaisseur de son oubli. Son microcosme de signes et de symboles archaïques est la « trace » de la transfiguration du monde par les visions oniriques. Pour lui, la peinture fut une trace, et la « trace » est la forme suprême de la lutte contre la fuite du temps. Il était habité par l’urgence de créer, par le désir d’éternité. Chez lui, la peinture devenait un tatouage de la mémoire par les couleurs du destin, une procession des saints vers les soleils éclatés. Et les lumières énigmatiques du rêve émanaient de ses couleurs étranges. Les couleurs que prend l’âme à l’approche des énergies telluriques de la montagne. Mais la douleur retira avec les énergies vitales, les couleurs chaudes de sa dernière toile. Il y mit une éclipse de soleil, un ciel de linceul, des racines aériennes emportées par le vent vers l’au-delà des êtres et des choses. Il était notre Rimbaud de la peinture, une fleur de la morte-saison pour qui les aubes d’hiver sont cruelles et navrantes entre toutes : « Mais vrai, j’ai trop pleuré, les aubes sont navrantes ». Peintre mystique, l’art fut pour lui, une secrète hégire vers Dieu. Par nos larmes intérieures, au cœur de l’hiver le 4 octobre 1989 nous confiâmes une part de nous-mêmes, à la colline du bon Dieu. Mécha zine oukhalla h’roufou : le beau nous a quitté, mais il a laissé ses alphabets, ses traces.

Les salamandres de MAIMOUNE Ali

Les premiers rudiments de l’art islamique, on les apprend à l’école coranique : en lavant sa planche d’une sourate apprise pour la remplir d’une sourate nouvelle., l’enfant musulman fait progressivement le lien entre le chant sacré qui illumine son cœur et la belle forme qui éblouit son regard.. Les belles lettres ne sont jamais muettes, elles sont la voix céleste qui illumine le monde, le sens sans lequel la vie n’a pas de sens. L’artiste garde ainsi, au fond de lui-même, cette nostalgie du paradis de l’innicence, cette première découverte inouï du divin.Au terme de cette plogée initiatique, dans le bain d’une civilisation sémite qui magnifie les symboles et glorifie les mots, on lui apprend que c’est de parole divine qu’est né le monde.

Pour le galeriste et critique d’art,Frederic Damgaard, qui les fréquente quotidiennement et pour qui l’œil est un organe qui se travaille comme le pianiste travaille ses doigts :

« On retrouve chez les peintres d’Essaouira toutes les composantes de l’art islamique : la calligraphie, le labyrinthe , la miniaturisation des personnages et enfin le remplissage-superposition d’éléments décoratifs et d’architecture sur une même sphère car l’art islamique a horreur du vide. Il a toujours suivi une lente évolution, par contre l’art moderne connaît actuellement une brusque mutation ».

Fantasme I El Atrach

Les sources d’inspiration des artistes d’Essaouira sont multiples, mais elles puisent toutes dans les domaines de la magie et du sacré, car ils sont à la source de toute forme d’art, depuis les gravures eupestres, ces « peintures écrites » dont abonde le sud du Maroc, jusqu’à la calligraphie arabe. Le symbolisme graphique est ici une fixation de l’incantation aérienne. Cette communion avec l’invisible met de l’ordre dans le visible, comme le montre l’appel aux quatre points cardinaux du muezzin qui scande la temporalité quotidienne de la cité, en l’organisant autour de la mosquée.

Pour Didouh, l’art islamique est une quête de l’infini :

« Il n’y a pas de limite dans mes tableaux, on peut continuer jusqu’au ciel en dehors du cadre. Car l’art n’a pas de limite. L’art maintenant, c’est la science et nous devons suivre le courant. La clé théorique de mon travail, c’est l’infini. Et j’aime vivre à Essaouira parce que c’est la ville de l’infini. La transe est infinie, le rêve est infini, la mer est infinie. »

De sa période de rêve expressionniste, Didouh nous dit encore :

« Je crois que nous sommes des destructeurs. Nous vivons de fictions en jouant avec nos âmes. Les couleurs attirent l’attention sur la mort. C’est un éclat suivi d’un silence de mort. On trouve ici des graffitis, vestiges des flammes éteintes. C’est le passé angoissant qui revient. L’idée de masque que tout le monde porte. Le regatd provocateur de l’individualisme. La foule solitaire et anonyme qui se dirige vers l’infini. »

L’artiste ne vise pas ici à reprendre un seul sens, le « sens unique », il brouille les cartes pour multiplier les sens possibles. L’art est ici proche de ces pratiques mystiques où l’on pensait que la perfection nominale consiste à conjurer les esprits des sphères et des astres. Plus une forme est belle, plus elle a de chance de faire sortir l’artiste de son île où souffle un vent de crabes, pour le livrer à l’univers éblouissant des idées.

Chez Tayeb Saddiki, il existe un point commun entre le théâtre – son domaine de prédilection, où son génie s’impose à l’échelle du monde arabe –et la calligraphie : la mise en scène de la parole. La scénographie. La place de « Jamaâ El fna », lieu privillégié de la culture populaire où Tayeb Saddiki ouvrait symboliquement le prologue de sa pièce sur Sidi Abderahman el-Majdoub ; devient dans ce tableau-calligraphie, une sorte d’ « épilogue » de l’univers. Une résurection où les hommes seraient jugés devant Dieu :

« Ce jour-là, la dernière retraite sera auprès de ton Seigneur. On apprendra alors à l’homme, les œuvres qu’il a commises et celles qu’il a omises. L’homme sera un témoins occulaire déposant contre lui-même...N’agite point ta langue en répétant la révélation pour l’achever plutôt...Quand nous te lisons le livre par la bouche de Gabriel, suit la lecture avec nous...Ce jour-là, il y aura des visages qui brilleront d’un vif éclat et qui tourneront leur regard vers leur Seigneur. Quand l’homme comprendra que le moment du départ est venu...on le fera marcher vers ton Seigneur ».

Comme par une espèce de magnétisme invisible, les hommes qui « suivent » la parole divine, les signes aimantés par le nom d’Allah, tout se précipite vers ce foyer de lumière. Les hommes et leur mémoire s’engouffrent dans le vide. Un vide qui n’est pas un néant, mais l’énergie d’où est né l’Univers. De la parole divine est né le monde, et après sa disparition, son fana ; restera encore la parole de Dieu. Car elle est supérieure à la parole des hommes. Tout commence et tout finit par Dieu ; voilà le sens profond de cette calligraphie d’une exécution magistrale où Tayeb Saddiki s’affirme, encore une fois, comme un pionnier au Maroc, de la réhabilitation du patrimoine ancien sous une forme nouvelle : une alphabet arabe qui danse sur une mélodie japonaise.

L’artiste musulman n’empreinte des modèles à la nature que pour en faire des motifs purement ornementaux et géométriques. Comme dans une incantation, le même motif est indéfiniment répété dans un ordre symbolique qui est sensé reproduire l’ordre cosmique. En arabe le mot khat, désigne à la fois le trait,le tracé géométrique et l’écriture. Cette écriture géométrique, était d’abord un tracé du vent sur le sable. C’est cette idée que Harabida veut exprimer par son alphabet en mouvement :les mots semblent vaciller, comme sous l’effet d’un souffle ou d’un miroir déformant. Il ne s’agit pas de divulguer un texte « lisible », mais une calligraphie kaléidoscopique qui suggère le soir des images mystérieuses inaperçues le matin.

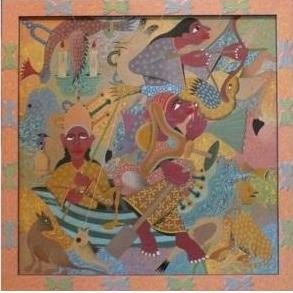

Carnavalesque Ali MAIMOUNE

Pour les femmes peintres d’Essaouira, les couleurs sont un jeu au même titre que le tissage, la broderie ou le tatouage. Elles aiment les couleurs gaies qui apaisent : le mauve d’amour, le bleu de la mer, le vert du printemps et de la forêt si proche, qui est un poumon pour la ville au même titre que l’océan, le jaune solaire, le rose nuptial. Par contre, mis à part les gnaoua, on utilise rarement le noir. Le noir, c’est l’ombre, et l’ombre, c’est l’âme même projetée en dehors du corps. C’est la puissance ténébreuse des choses.

« J’utilise toutes les couleurs de la nature sauf le noir ».Nous dit Fatima Ettalbi qui fut initiée à tout un ensemble de techniques du corps qui l’on prédisposée à la peinture : à la fois nakkacha, enluminant de henné les mains et les pieds, « tatoueuse », maquillant les visages, et enfin neggafa, parant les mariées de leurs plus beaux atours, pour la cérémonie nuptiale de loghrama où elles sont couvertes de cadeaux de noce par les invités.

La maîtrise de la teinture au henné, des formes symboliques du tatouage et l’art de parure des neggafa, ont inspiré ses premières peintures en particulier le goût des couleurs éclatantes des jours de fête. Toute sa démarche artistique est une transposition de ces techniques séculaires du corps, dans le domaine de la peinture. L’été, elle travaille pour les mariages,l’hiver pour la galerie. En troquant la seringue pour le pinceau, elle passe du tatouage des corps à celui despaysages, d’une technique du corps à une fête des couleurs. La surface de la toile lui impose une autre démarche. Au lieu d’embellir le vivant, elle réanime l’inerte :

« Je commence par le milieu en posant d’abord le tatouage, puis je m’amuse avec les choses de l’imagination. Je peins tout ce qui me passe par la tête. Au début, je déssine une chose, mais j’aboutis à une autre. Par exemple, je peins un chameau déformé, mais il en sort des fleurs,des oiseaux, des rivières, l’œil qui est le sens le plus important de l’homme, la main qui protège du mauvais œil ».

Une profusion de couleurs et de formes se générant les unes les autres,comme dans un jeu d’enfants sans perspective, mais avec beaucoup d’harmonie dans l’ensemble et une grande vitalité poétique intérieure.

Les signes et les symboles qui sont profondémment ancrés dans l’imaginaire collectif, remontent spontanément à la surface de l’acte créateur, parcequ’ils constituent une composante essentielle de l’identité culturelle de l’artiste. Il s’inspire du stock de la mémoire visuelle des tapis et des bijoux berbères, mais aussi de la coutume qui consiste à se teindre les pieds au henné, en certaines occasions rituelles.

Cette coutume remonte loin dans l’histoire : le nom par lequel les Egyptiens désignent les occidentaux qui les attaquaient souvent du 3ème millénaire au 15ème siècle, était Tahénnou qu’Ossendowsky traduit par « ceux du henné ». Les artistes s’inspirent aussi du tatouage qui était à l’origine une amulette permanente sur la peau. Ce qui prouve que le tatouage avait une signification magique de protection contre le mauvais œil.

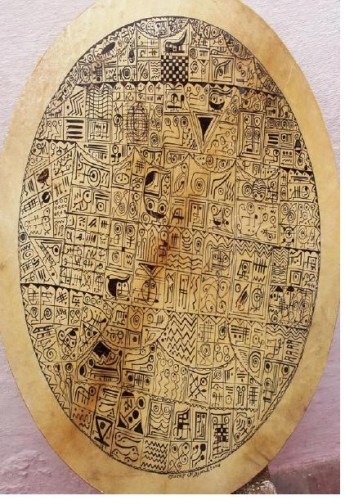

On retrouve toutes ces techniques du zouak, chez Zouzaf qui a commencé son parcours en dessinant au henné sur des surfaces en peau de mouton ou de chèvre :

« Au début mon travail avait un rapport avec les symboles magiques. Je suis passé par l’école coranique. L’écriture au smagh sur la planche coranique m’a marqué. Il y avait la Halka, les contes, l’art populaire. Il y avait le Hal, le diable, la lila et le travail des artisans. Toute une mémoire, tout un imaginaire où tourbillonnent signes et symboles, qui sortent d’eux-mêmes quand je commence à travailler. »

Coq et serpent calligraphiés dans une pnche coranique Zouzaf

Au départ il ne sait pas lui-même à quelle forme finale il va aboutir en remplissant l’espace de symboles qui s’auto génèrent les uns après les autres, mais il a le souci de l’harmonie d’ensemble. Il est lui-même surpris par le résultat finale : une forme parfaite et belle, mais dont la signification profonde reste inaccessible à l’interprétation langagière : comme tout langage chargé d’archétype ancestraux inconscients, le refoulé tifinagh resurgit spontanément sous le pinceau de Zouzaf comme l’avait tout de suite reconnu le poète berbère Mohammed Khaïr-Eddine :

« Il y a là un art venu des profondeurs de la tradition berbéro - africaine. Quelque élémentarité à jamais perdue : écriture très ancienne et que l’artiste Zouzaf a réussi à moderniser avec un talent digne des meilleurs maîtres de la picturalité contemporaine. »

Certes Zouzaf s’inspire du tapis et du bijoux anciens, mais récuse cette interprétation patrimoniale et limitative de son art :

«Tout le monde est allé au patrimoine. Cela dure depuis cinquante ans. Les gens reproduisent les mêmes choses. Personne n’ose s’aventurer en dehors de lui-mlême. Ce qui est auto - limitatif. » D’où sa tentative de produire des tableaux colorés et très décoratif qui rappelle à la fois Miro et l’art contemporain américain, mais où néo moins les anciens symboles restent sous-jacents : « Mes tableaux me dit-il, sont comme des poèmes et des partitions musicales. »

A la fois décoratifs et magiques, l’art de Zouzaf est d’une grande modernité comme l’avait souligné en son temps son ami le grand poète de Tafraout, qui le comparait à Paul Klee et à Kadinsky :

«Exactitude, précision du trait et de la forme, tout concourt dans ce beau travail à magnifier l’opulence d’un vieux savoir dont seules quelques notes nous parviennent. Sonorité frémissante. »

Broderie éliptique de Zouzaf

Dans une société composite, l’artiste ne peut avoir un référent culturel unique. C’est pourquoi le système symbolique traditionnel est ici transposé dans une esthétique moderne qui bouge. Quelle sera l’importance de ces jeunes artistes qui oeuvrent aujourd’hui à l’insu du monde ? L’histoire nous le dira. Ce qui est sûr, c’est qu’ils oeuvrent, dans leur silence et leur solitude, à la renaissance des arts au Maroc. Ils préparent déjà aujourd’hui, la nouvelle culture de demain.

Gaieté de Mohamed Zouzaf

Cette diversité des sources d’inspiration est due à la nature même de cette ville qui, dés sa fondation en 1760, fut un carrefour des cultures et des civilisations. Son fondateur, Sidi Mohamed Ben Abdellah, y a fait venir des populations de toutes les origines : des consuls européens, des négociants juifs, mais aussi des lettrés, des artistes et des artisans de toutes les régions du Maroc et notamment beaucoup de noirs du Soudan.

Essaouira fut ainsi profondément marquée par la culture africaine des gnaoua que charriaient les caravanes en provenance de Tombouctou. Plus que nulle part au Maroc, cette culture des gnaoua fait corps avec la société. Elle est au centre de ce microcosme culturel, elle en est l’âme. Car elle n’est limitée ni au groupe des musiciens de la transe et de la possession rituelle, ni à la population noire ; beaucoup de jeunes jouent du guenbri et chez les gens de la ville on découvre une connaissance plus ou moins approfondie du rite de possession et du répertoire musical des gnaoua.

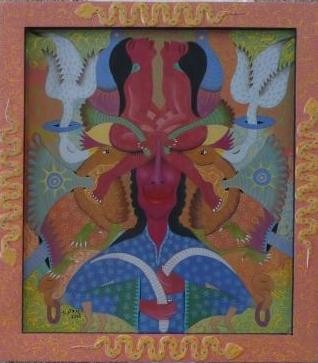

En 1990, je publiais ainsi dans le catalogue bleu « Artiste d'Essaouira », de la galerie Frederic Damgaard, une présentation de Mohamed Tabal intitulée « le peintre de l'errance et de la transe » où j'écrivais d'une manière prémonitoire :

Parmi les révélations de la nouvelle génération de peintres, voici un « gnaoui » au nom prédestiné de Tabal (tambour). Il exprime dans ses toiles, les notes de la nuit et la transe des fonds des âges. Issu des « ganga » berbères, Tabal fut intégré au culte des « gnaoua » citadins. Il fut ainsi initié aussi bien à l'errance nomade des uns, qu'à la transe sédentaire des autres. L'imaginaire « ganga » fils du soleil et des saisons, fut puissamment relayé chez lui par celui des « gnaoua », fils de la lune et de la nuit ; unifiant en lui ce pouvoir de l'androgyne qui crée l'harmonie entre les devises musicales, les couleurs de l'arc en ciel et les puissances surnaturelles. Sa fécondité créatrice vient de cette unité intérieure.

Plusieurs de ses toiles ont pour thème les « lila » (nuits rituelles des gnaoua). Les danseurs en transe y sont considérés comme des écorches charnelles, habitées par des entités surnaturelles dont ils portent la couleur spécifique. Tabal a peint Bouderbala à la tunique rapiécée - qui fait la synthèse de toutes les couleurs. Les gnaoua disent pour bénir un possédé : « fasse Dieu que tu sois foudroyé par son amour, jusqu'à en porter une tunique rapiécée (darbala). La tunique rapiécée des anciens n'est pas portée par n'importe qui : elle est le symbole de l'errance et de l'illumination qui s'y attachent.

Quand la mort emporta son père, il y a quelques hivers, Tabal resta seul avec sa mère. Il reprit le petit âne et le grand tambour de son père et s'en alla par les mêmes sentiers et les mêmes pentes. Les arbres et les pierres le reconnurent, les enfants aussi. Entre deux tournées, de retour chez lui, il prit une planche et commença à peindre le visage de son père pour en conserver la mémoire. Dans son esprit, la peinture ressuscite les morts Avec son tambour et sa quête, Tabal s'identifie à Sindbad le marin, qu'il peint soufflant dans le hautbois, à la recherche d'une fiancée par delà les océans et les îles. Il vit entre deux amours impossibles : la déesse inaccessible et l'être ravi par la mort.

Chez le peintre Sanoussi, les formes maghrébines dansent ainsi au rythme de l’Afrique noire. Son art est, certes, un ressourcement dans la mémoire visuelle du Maroc - avec ses tapis, ses bijoux, ses bois peints et ses gebs sculptés – mais l’agencement de cette mémoire de signes et de symboles, est purement africaine. D’où cette impression de couleurs brûlées par le soleil et la chaleur de l’Afrique. Ce sont les « sons intérieurs » qui « travaillent » parce que c’est une peinture en profondeur et non en surface. Sa peinture est une transe domestiquée, un mystère qui interpelle le regard.

L’organisation de l’espace en « surface » s’explique par la juxtaposition de motifs ornementaux, de haut en bas, sans « intervalle » et donc sans perspective. L’image semble s’enfoncer sur le fond parce qu’on peint un tableau comme on tisse un tapis, ou comme on tatoue la peau. Le remplissage de la surface, se moule parfois dans une géométrie rigoureuse et parfois il se perd dans un dédale d’entrelacs. Le labyrinthe, ainsi conçu fait penser aux foules grouillantes de la médina. Il se pose comme une énigme dont le contenu est une parole. Une parole qui se fait image, qui tournoie dans la tête de l’artiste comme dans un moulinet, avant d’être reproduit sur la toile .

L’univers labyrinthique d’Essaouira n’existe pas seulement dans l’espace, il est aussi dans la tête des artistes. Géométrie de la table d’arar, géométrie de la mosquée, géométrie de l’espace urbain. Symétrie de l’espace, sacralité du temps. Théâtralité de la ville, communication des terrasses portant au loin les voix et les rêves : rêve d’enfant au bout de la rue sombre, rythme gnaoui au sillage des caravanes, chant de barcassiers dans les eaux limpides du port, incrustation de bois, filigrane d’or, pierres sculptées, silence des mots, parole des gestes, voile du visage, immensité du regard, océan de lumière, festival des couleurs...

« Les labyrinthes que je peins sont comme les ruelles de la médina : tu vas dans une direction mais tu aboutis à une autre, nous explique Regraguia BENHILA. Je peins les chats qui rodent sur les terrasses, les enfants qui jouent dans les ruelles étroites, les femmes voilées au haïk, leurs yeux qui sont le miroir des l’hommes, et notre « mère-poisson » qui est une nymphe très belle, une gazelle qui mugit de beauté avec ses cheveux balayant la mer. Je n’oublie pas l’île et les monuments, symboles d’une histoire révolue. Tout cela m’apparaît dans les nuages ou me revient dans les rêves. »

Elle peint le ciel de la fertilité quand la nuit enfante le jour :

« Au moment où la nuit pénètre dans le jour, dit-elle, je te le jure au nom d’Allaha tout puissant, je vois défiler tout l’univers. J’adore le ciel quand le soleil décline. Je vois dans le ciel comme des arbres, des oueds, des oiseaux, des animaux. Je vois les nuages qui se meuvent et j’imagine un autre monde au dessus de nous. » Sa peinture est d’une générosité exubérante, d’une grande fraîcheur. La fraîcheur du ciel et de la mer. Elle peint l’aube à la fois étrange et belle lorsque les brouillards de la nuit font danser la lumière du jour. C’est le monde renaît au bout du rêve.

La féerie des couleurs des peintres d’Essaouira, s’explique par la grande luminosité du site, par ses crépuscules des jours de pluie, où l’on voit de très jolies couleurs sur l’île. Les couleurs gaies sont ici, un hymne au soleil qu’accentue la surface réfléchissante de la mer qui fait fleurir les genêts plutôt qu’ailleurs. La lumière de la région est ainsi un facteur fondamental qui aide l’artiste à accéder à cette clarté surnaturelle glorifiée par le Coran :

« Par le soleil et par sa clarté, je t’implore Ô Maître par le « ouaou » de ton unité. Verse sur moi la lumière des soleils des bienfaits de la providence, pour qu’elle brille dans mon cœur et dans le monde de mon esprit comme le soleil brille dans le jour ».

A Essaouira, nous avons justement cette lumière éblouissante qu’accentue le reflet de la mer, la blancheur des murs et un ciel constamment balayé par le vent. Cette luminosité est certainement l’une des raisons essentielles de la grande créativité artistique à Essaouira. La peinture semble, en effet, s’épanouir dans les régions qui sont privilégiées par la qualité de leur lumière. Et ce n’est certainement pas un hasard, si les grands maîtres de l’école impressionnistes – Cézanne, Van Gogh, Renoir...- ont été attirés par le Midi de la France, en particulier, la région d’Aix-en-Provence et Arles.

La mer reste d’abord un lieu de renouveau magique, où les femmes viennent, au nouvel an, recueillir les sept vagues de l’aube. Elle est peuplée d’esprits. C’est delà que provient Aïcha Kandicha, symbole démoniaque de la séduction féminine, que les hommes rejettent aussitôt dans le brouillard de l’oubli et des flots. Le dialogue avec la mer est zébré de craintes chimériques que l’artiste exprime sous la forme de la « nymphe-poisson », - sirène mugissante de beauté avec sa chevelure balayant la mer- de piranhas et de monstres marins. Pour l’imaginaire traditionnel,l’océan est un cimetière où vient se jeter l’oued en crue avec ses cadavres de végétaux et d’animaux. Notre imaginaire n’aborde la mer qu’en y ajoutant notre propre e, effroi que véhiculait la procession carnavalesque de l’achoura avec l’idée du déluge associée à l’arche de Noé. C’est que la mer a toujours inspiré la crainte aux terriens que nous sommes. Les arabes n’y voyaient que le gouffre amer, le pays des ténèbres où chaque soir s’abîme la joie du monde.

La mer n’est point nommées mais sa fraîcheur est présente : Azur ! Terre blanche éclaboussée de soleil ! Œil-poisson pour conjurer le mauvais sort ! Cris blancs et gris des goélands, par delà l’autre rive et l’autre vent ! Coquillage pourpre et sang sacrificiel à la fois ! Procession carnavalesque, comme une légende bruyante et colorée, volume flottant dans la stratosphère de la poésie juvénile , telle est la foule des masques qui traverse les toiles de Hamza FAKIR:

« Un soir, du haut du promontoire d’Azelf, j’ai vu Essaouira illuminée, entourée de noir. Elle semblait flotter dans l’air, nager dans l’eau. Je peins le monde imaginaire dans lequel je vis : je passe la plupart du temps au bord de la mer, du levé du jour à la tombée de la nuit. Je dialogue avec la mer. Je peins les femmes qui semblent attendre le retour des marins-pêcheurs. On lit dans leur regard l’angoisse de l’attente, le danger de la mer que je représente toujours sous l’aspect de piranhas ou de requin. La vie des femmes voilées d’essaouira et celle des goélands de l’île dépendent du retour quotidien des marins-pêcheurs. Beaucoup ici vivent de la « baraka de la mer ». Les artistes aussi. »

« Lorsque je sculpte, j’exprime ma mélancolie et ma tristesse dans les formes », nous dit le jeune Sadram. Ses sculptures évoquent aussi l’univers marin parce qu’il travaillent beaucoup au bord de la mer : formes rocheuses, monstres marins, vagues, algues, pieds de biches, escargots, coquillages, serpent-oiseau des mythologies méditerranéennes, formes mammaires, arganier millénaire. Il ne recopie pas l’ombre ou la silhouette, mais ses sculptures forment une synthèse de choses vues, une position accroupie ou un corps étendu : il essaie de donner au bois la forme la plus idéale possible. Cette forme préexiste à l’état latent dans la matière : il ne fait que la révéler à elle-même.

En ce mois d’août 2008, je croise par hasard à Essaouira, Brahim Mountir, né à Tidzi, au pied de la montagne et au milieu des arganiers du pays Hahî. Je savais déjà qu’il avait perdu la vue à cause de son diabet. Son fils lui tient lieu de guide. Qu’y a-t-il de plus terrible pour un peintre que de perdre la vue, de ne pas voire les couleurs du jour ? Il me dit : « Je reconnais ta voix et je peux distinguer les rayures de ta chemise ». Résigné mais plein d’espoir qu’un jour il pourra à nouveau recouvrir sa vue, retrouver les lumières de la vie.

Je l’ai connu il y a plus de vingt ans de cela, il gérait alors le restaurant le « Mogador ». Il venait de se faire connaître par ses estompes à base de pollen, ce qui me conduisit à avoir avec lui l’entretien suivant :

- Art culinaire et peinture, même cuisine ?

- Mon travail, c’est à la fois le printemps et le dindon ! (rire) L’encre, je le tiens des fleurs du printemps et mon pinceau est une plume du dindon ! On reste toujours avec la nature parce qu’il n’y a pas mieux que la nature. L’encre et la matière, je les fabrique moi-même une fois par an à partir du coquelicot (rouge) d’une fleure bleue que les berbères nomment « l’œil d’une romaine » et de toutes les autres couleurs du printemps. Si je ne garde que le rouge, j’aurai une couleur un peu forte pour mon goût, de même que si je garde le jaune ou le bleu à l’état pur. Avec l’extrait de mélange de toutes les couleurs de la prairie, j’obtiens une couleur rose que je laisse stagner un bon moment. Au bout d’un an, elle vire au marron-sombre. Une couleur qui ne change plus, mais plus elle vieillit, plus elle devient belle.

- Comme le miel ?

- Si tu veux(rire).

- C’est le miel des choses parce que le miel aussi provient des fleurs ?

- Je suis une abeille ; alors ! (rire). La reine des abeilles. C’est le meilleurs insecte du monde. En fait, j’obtiens deux couleurs : si j’appuie sur la plume, ça donne du noir, et si je touche légèrement, elle me donne la couleur marron. Entre ces deux couleurs, il y a le blanc. Voilà comment j’arrive avec une seule couleur à en faire ressortir trois, vives et naturelles. C’est que je suis d’abord un biochimiste avant d’être un artiste (rire).

- Au commencement était le grain de pollen, et le résultat est encore un grain de pollen : une espèce de serpent qui se mord la queue ?

- C’est le merlan en colère ! Nous revoilà encore avec la cuisine (rire)

- Est-ce le feu qui est le lien entre les deux arts ?

- Il y a aussi le dosage de la matière.

- Ton pointillisme fait penser à l’estompe japonaise ?

- C’est ce que tout le monde me dit, mais c’est une pure coïncidence si mon style ressemble à l’estompe japonaise.

- On trouve aussi cette affinité artistique entre la musique berbère et la musique asiatique : de là à penser que les berbères sont d’origine asiatique, voilà un pas que je ne franchirai pas. Mais pourquoi tes paysages sont-ils estompés ?

- Parce que ce ne sont pas des paysages réels mais imaginaires. Je suis né au pied d’une montagne, c’est pour cela que je suis influencé par les beaux paysages...

- Une transfiguration du paysage vécu par le rêve ?

- Et le pointillisme...Mes tableaux essaient de reproduire au niveau imaginaire la variété des reliefs : montagnes, collines, plateaux, oueds, et même plaines.

- On a l’impression de strates de reliefs, de superpositions de paysages ?

- C’est une grimpée de paysages en escaliers. Chez nous au pays Haha, le principal arbre, c’est l’arganier. Sur mes tableaux, il y a toujours un arganier, que je peins des fois sans fleurs ni feuilles. C’est un arbre sacré chez les habitants depuis toujours.

Maintenant qu’il distingue à peine les rayures de ma chemise, et qu’il me reconnaît surtout au timbre de ma voix, je n’ai pas eu le courage de lui demander s’il a toujours envie de peindre ses estompes aux couleurs si fines et si délicates.

Grains de pollen, grains de sable. Oulamine commence par un point et termine par un autre, parce que la vie elle-même commence par la poussière et finit dans la poussière. Il pratique, un pointillisme figuratif, inspiré de scènes insolites du bord de mer : le saut d’un poisson en dehors de l’eau,la rumination d’une vache sur le sable, un plat de noyer magique sous un astre noir. Le sablier du peintre immobilise des moments uniques et dépeint des situations à la fois étranges et poétiques, grain de sable, grain de peau, corpuscule de lumière cendrée, molécule d’air et d’eau. Le paysage est reconstitué à partir de ses composantes élémentaires ; plus on ajoute de nouvelles couches de petits points, plus il y a possibilité de combiner lumière et ombre, et de ce jeu se dégagent de nouvelles formes.

Au début des années 1980, Oulamine faisait partie du « groupe kawki ». Un groupe informel, de réflexion sur les arts plastiques, qui ne tarda pas à se disperser, faute de cadre institutionnel approprié. Sidi Kawki, ce marabout de la mer, qui surplombe de son architecture étrange et belle, une magnifique plage préhistorique, protège Manzou de toute influence venue d’ailleurs. C’est son saint protecteur, c’est là qu’on lui avait coupé les cheveux pour la première fois comme le veut la coutume berbère. Les pèlerines s’y rendent pour une incubation, afin de trouver dans le rêve une guérison, les musiciens pour que leur voix ne soit pas désagréable et Manzou pour écouter mugir le chergui sous sa coupole, s’imprégner de la magie du lieu afin de mieux intégrer ses « forces vibratoires » à sa peinture.

Au cœur de l’été de 1989, Boujamaâ Lakhdar le magicien de la terre fut le seul artiste maghrébin à participer à l’exposition internationale organisée à Paris par le Centre Georges Pompidou, sur le thème : les magiciens de la terre. Conservateur et créateur du Musée d’Essaouira, il fut précurseur dans la mise en valeur des expressions populaires. Ce qui importait pour lui, c’était la mémoire d’abord. Une mémoire qui soit, en même temps, le miroir de nos joies et de nos peines, de nos fêtes et de leurs parures, de notre manière de travailler la terre et de transformer la matière. Initié aux manières de faire des « maâlams » et à leur « empire des signes », il en fit la synthèse dans des compositions artistiques fort savantes ; des tables tournantes autour desquelles se créait la communication, un astrolabe musical et d’autres objets ésotériques. Sa toile, le « Bohémien » représente le mystique qui porte un masque d’aigle, rappel lointain des bas-reliefs égyptiens : le dieu Horus. Il porte une huppe qui est un symbole rural : à la campagne quand on rasait pour la première fois la tête des enfants, on leur laissait justement cette longue touffe de cheveux, symbole de la germination agricole. Ce bohémien porte une tunique rapiécée, comme celle du Bouderbala des « Gnaoua ». Toute une graphie vient renforcer cette idée du Bohémien qui marche dans la quête du « hal » : des oiseaux se transforment en écriture, en symboles magiques, en signes occultes. En bas, ployé sur lui-même, un taureau est éventré d’une épée en forme d’épigraphie « Tifinagh » qui le transperce. Un proverbe dit :

« Le taureau a rompu ses liens pour venir au-devant du sacrifice et de la mort ».Un jour Boujamaâ Lakhdar a eu cette formule : « Je veux toujours rester étonné ! »

Et l’on discerne bien ce qui l’inspire : une identification, foncièrement populaire, avec la souffrance, la sienne et celle des autres, qu’il assume. Sa dernière œuvre est un totem, car les artistes marocains sont d’abord des africains. Ils sont beaucoup plus influencés, disait Lakhdar, par tout ce qui est Afrique noire, du Soudan au Sahara, que par les autres civilisations. Ce Totem couronné d’un masque, voilé de noir, forme une sorte de Trône, pour un prêtre fantôme venu des fonds des âges, ou d’une zaouïa des « Gnaoua ». Chacune de ses œuvres nous déconcerte par sa complexité. L’art était pour lui, un rite du silence qui anime les nuits de pleine lune. Une démarche de recul comme il l’expliqua un jour : « Pour aller plus loin, il faut s’inspirer de la culture populaire. C’est le retour sur soi et sa culture qui va permettre d’avancer. L’inspiration ne peut provenir que d’un recul par rapport à soi-même ».Toute son œuvre en témoigne. Sa démarche a été un parcours du dedans, une quête spirituelle, une initiation à l’esprit d’une culture et à l’âme d’un peuple. Pour décoder les messages auxquels recourt l’artiste, il faudrait non seulement faire appel à l’interprétation des rêves, mais surtout à l’archéologie des archétypes ancestraux qui tatouent d’une manière indélébile la mémoire.

Abdelkader MANA

Photo prise par Frederic Damgaard en 1989

à la parution du catalogue bleu "Artiste d'Essaouira"

dont j'avais écris le texte qui figure plus haut.

14:41 Écrit par elhajthami dans Arts | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Commentaires

Je vous applaudis pour votre article. c'est un vrai boulot d'écriture. Poursuivez .

Écrit par : MichelB | 13/08/2014

Les commentaires sont fermés.